- +1

激光誘導氧化:可控制備納米光柵新方法

說明 | 本文來自論文作者(課題組)投稿

進入21世紀以來,激光加工在新型微納結構和功能材料制備領域的重要性與日俱增。飛秒激光由于其超快超強的獨特優點,已成為這一新型加工領域的“利器”。目前,飛秒激光微納加工領域有很多的研究熱點。比如,雙光子聚合、透明材料內部激光直寫光子學微納結構、材料表面自組織微納結構等。

飛秒激光誘導周期性表面結構(Laser-induced periodicsurface structures, LIPSS)一直是超快激光微納加工領域的研究熱點之一。它在表面著色、光存儲、摩檫潤滑學和太陽能高效利用等方面具有廣闊的應用前景。

圖1 在藍寶石襯底上的硅薄膜表面,利激光直寫輔助激光誘導自組織形成納米光柵藝術效果圖

對于周期接近入射激光波長的形成機制,通常認為是表面等離激元和入射光干涉,從而導致周期性材料燒蝕。雖然利用時空脈沖整形,或基于超高重復頻率的燒蝕冷卻等技術可以制備非常規則的周期性表面結構,但激光照射形成的燒蝕坑可深至百納米至數微米,因此利用激光燒蝕的方法不適合在光學薄膜表面制備周期性結構。

為了克服這一問題,近日,來自西湖大學的研究人員演示了利用低能量激光誘導氧化,實現硅薄膜表面大面積規則納米光柵的單次曝光成形。更進一步,他們提出并實現了利用“人工種子”提升納米光柵規整度的技術。

他們的研究表明,氧化反應產生的周期性結構,其形成機理與傳統的表面等離激元增強的燒蝕完全不同,有待進一步深入研究。

相關研究成果以“Controllable generation of large-scale highly-regular gratings on Si films”為題發表在 Light: Advanced Manufacturing。

非線性局域正反饋

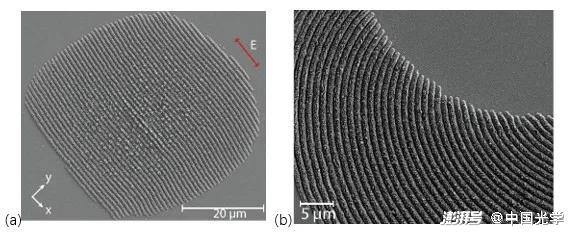

研究人員在研究硅薄膜的弱光非線性時,偶然發現在能量密度低于其燒蝕閾值一個數量級的飛秒激光照射一段時間后,形成了非常整齊的周期性條紋,如圖2(a)所示。當入射激光為矢量光時,也可以嚴格按照偏振方向形成復雜的兩維圖案,如圖2(b)所示。它們的規整度明顯超過文獻中報道的基于燒蝕產生的自組織周期性納米條紋。

圖2. 單束(a)線偏振和(b)矢量飛秒激光在硅薄膜上誘導產生的納米光柵掃描電鏡圖。

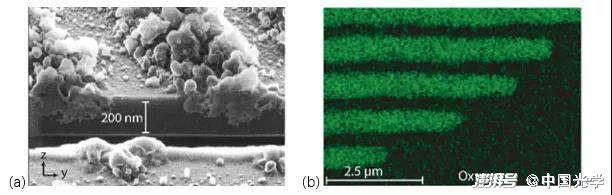

圖2中納米條紋周期略小于入射光波長。更為有趣的是,其取向平行于激光偏振方向。而對于高吸收的材料如金屬和半導體,文獻中廣泛報道的是條紋取向垂直于激光偏振。利用高分辨掃描電子顯微鏡(SEM)、能量色散X射線光譜儀(EDX)、原子力顯微鏡(AFM)、聚焦離子束(FIB)等微納測試和表征手段研究后,研究人員發現,這種整齊的納米光柵的深度超過200 nm。他們是由于飛秒激光誘導周期性氧化導致的,如圖3(a)和圖3(b)所示。由于氧化過程使用的能量非常低,所以產生的熱量殘余遠遠低于燒蝕效應。此外,氧化過程是把氧分子注入到材料中,不會有大量的燒蝕碎屑噴出。因此,利用氧化反應誘導自組織完美地同時解決了熱量殘余和燒蝕碎屑的問題。

圖3. (a)利用聚焦離子束切開納米光柵觀察其剖面圖。(b)利用能量色散X射線光譜儀分析納米光柵中的氧元素分布。

為了深入理解這種氧化納米光柵的形成機理,研究人員在顯微鏡下原位拍攝了其生長過程,如圖4所示。從中可以清晰地看出,納米光柵是由一個小顆粒逐漸長大形成的。

圖4. 在光學顯微鏡下原位觀察納米光柵的形成過程。

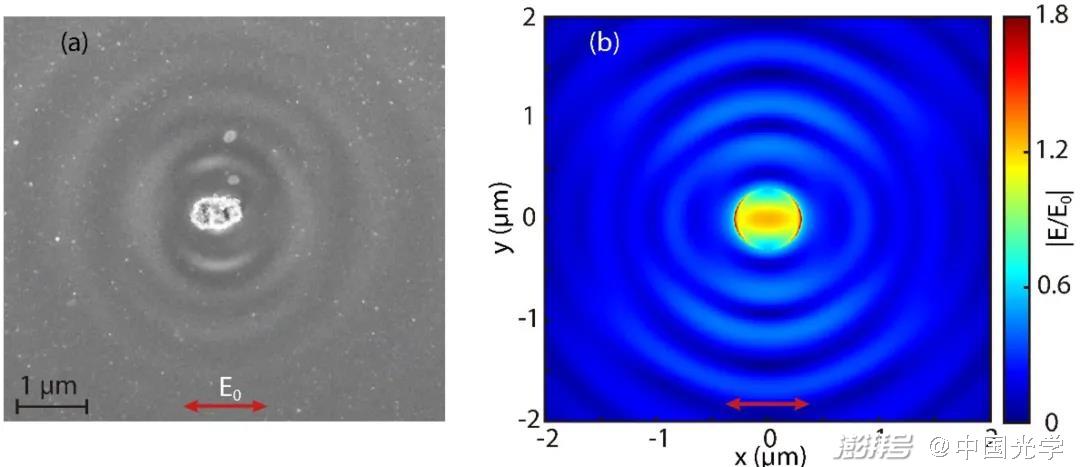

進一步分析納米光柵形成的初始狀態,研究人員發現,激光誘導形成的氧化物納米顆粒,其散射光與入射光發生干涉,在薄膜表面形成周期性的干涉圖案。從圖5(a)的干涉圖案來看,同時存在平行和垂直于偏振方向的表面電磁波。因此,顆粒周圍的近場分布對于最終光柵的取向尤為重要。如圖5(b)所示,納米顆粒沿偏振方向的兩側電場明顯增強,因此,納米顆粒會沿著偏振方向逐漸延長成氧化物納米棒。這種近場效應在以往的激光誘導自組織周期性結構的研究中是被忽視的。

圖5. 硅膜表面形成氧化物納米顆粒后,其散射光與入射光發生干涉,在硅膜表面形成干涉圖案。(a)和(b)分別是SEM電鏡拍攝和數值模擬得到的干涉圖案。

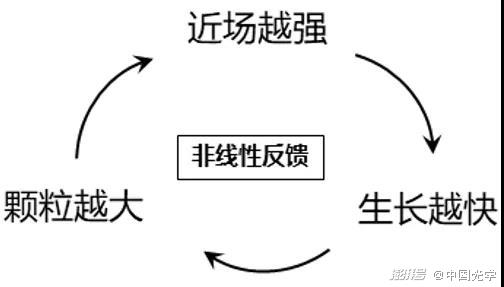

當然,激光作用初始階段,會形成大量隨機的氧化物納米顆粒。但是,尺寸越大的顆粒,其近場增強越強,從而導致顆粒生長越快,形成一個正反饋過程,如圖6所示。研究人員將這個正反饋稱為光場局域導致的非線性競爭效應(Optical localization-inducednonlinear competition, O-LINC),該效應可確保在很大的光斑范圍內,只有一個納米顆粒作為有效的種子誘導形成周期性結構。

圖6. 條紋生長過程非線性反饋示意圖。

人工種子

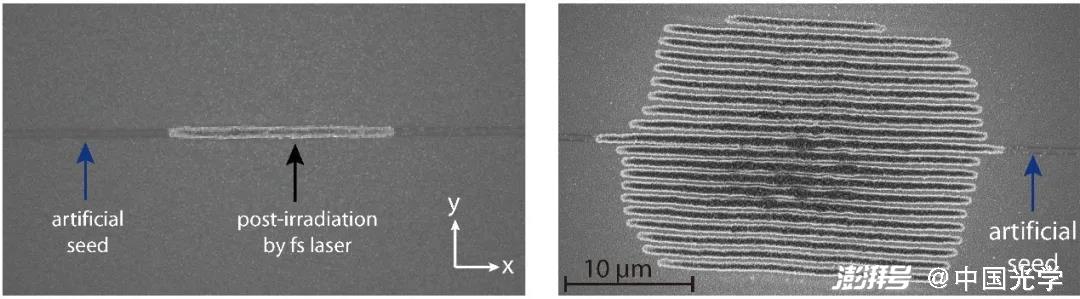

雖然自組織形成的納米光柵整體較為有序,但在局部還是出現彎曲的現象。為了解決這個問題,更進一步,研究人員利用一束連續激光在硅膜表面誘導氧化形成一條非常準直的“人工種子結構”,如圖7所示。偏振沿“人工種子”方向的飛秒激光照射后,在種子內率先形成氧化物納米棒,如圖7(a)所示。隨后,在種子的兩側規則有序地逐漸形成周期性的光柵結構。利用人工種子誘導周期性結構的形成,實現了激光誘導自組織過程的相對可控。

圖7. 利用“人工氧化物種子”提升自組織周期性結構規整度。

該研究工作指出,飛秒激光誘導薄膜上形成的氧化納米光柵,其基本參數,如取向、周期、深度和入射光波長、入射角乃至薄膜厚度、襯底材料之間的關系,有待進一步深入研究。

論文信息

Jiao Geng, Xiaoguo Fang, Lei Zhang, Guangnan Yao, Liye Xu, Fengjiang Liu, Weiwei Tang, Liping Shi, Min Qiu. Controllable generation of large-scale highly regular gratings on Si films[J]. Light: Advanced Manufacturing.

本文第一作者為西湖大學工學院耿嬌博士,西湖大學石理平博士和仇旻教授為共同通訊作者。

論文地址

https://doi.org/10.37188/lam.2021.022

編輯 | 趙陽

歡迎課題組投稿——新聞稿

文章轉載/商務合作/課題組投稿,微信:447882024

帶您每天讀1篇文獻!加入>Light讀書會

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司