2016年威尼斯國際建筑雙年展已于5月28日正式向公眾開放,展覽將持續至11月27日。

在這場盛大的國際建筑展覽中,種族隔離、不平等、邊陲、衛生系統、自然災害、住房、資源短缺、移民、犯罪、交通、浪費、污染和社區參與等紛繁的社會議題被作為多遠的維度與建筑放在一起,供人思考,或者說建筑提供了思考以上議題的新角度。這里不再只是讓建筑與設計領域專業人士流連忘返的地方,而爭取更廣泛的受眾正是本屆雙年展總監Alejandro Aravena的期待。

Alejandro Aravena是新近獲得普利策獎的智利建筑師,其擔綱策劃的主題展“來自前線的匯報”引人矚目,“前線”的命名不僅包含現場感,還有戰斗的意味,Alejandro Aravena闡釋道:“無情的條款制約、缺少時間、各種緊急事務都容易讓建筑師陷入手足無措的窘境,它們紛紛構成了對項目達標的持續威脅。形塑建筑環境的力量也絕非友善:資本的貪婪與缺乏耐心或者官僚機構的保守都將導致平庸之作的產生。這些正是我們希望參與者匯報的‘前線’,分享建筑可為的成功故事和案例。”

建筑展覽的陳設雖然并不拘泥于草圖、手稿、模型和效果圖,還可以融入圖片、視頻、實物等等,但對策展人的挑戰之一或許是如何向非建筑領域的普通觀眾講述一個建筑的故事。

比利時國家館中,策展團隊BRAVOURE搬出了布魯塞爾等城市中代表性項目的建構構件,連同描摹項目的大幅攝影作品進行展示。

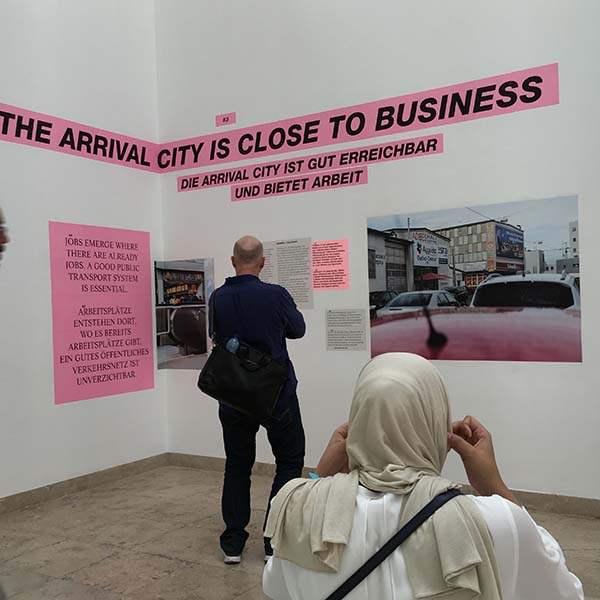

寬敞明亮的德國館,幾乎沒有展出任何實物,而只是用墻上的圖文資料就闡明了他們對一個有機城市的期待,比如“臨近商業”。

巴西國家館內,項目的介紹一改沉悶形象,而是被印在了鮮艷的海報紙上,取閱的觀眾絡繹不絕。

Arsenale展區水邊,一座為非洲國家設計的通透性能良好的小木屋仍在建造中。

Arsenale展區水邊,一座為非洲國家設計的建筑單元。

奧地利國家館內一字排開的圖像,既是展出的項目相關攝影作品,又是觀眾可以帶走的海報紀念品,這張“壞牙齒”最受歡迎。

法國國家館展覽“新貴”中,主展廳內以翻頁廣告牌的樣式展出了項目相關的攝影作品。

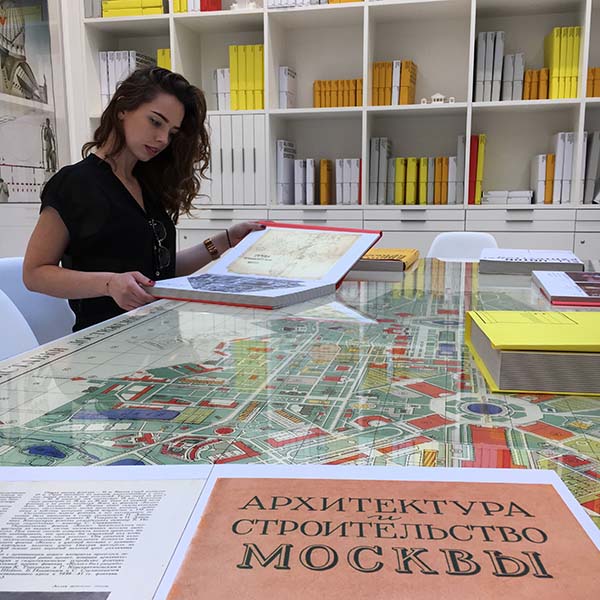

俄羅斯國家館中設置了一個資料室,一位女士正在翻閱復刻版的蘇聯時期的城市規劃與建筑書籍。

美國國家館將主題聚焦于底特律的復興與改造,工業城市的衰敗和廢棄將是發達國家即將面臨的棘手問題,而拿這些城市怎么辦,是一個應該盡早思考的問題。

捷克斯洛伐克(聯合)國家館內,一座紅色的金屬“城堡”佇立在展廳正中。

匈牙利國家館中,策展人用紙張打印出項目進程的留影或文字,如同一幀幀紀錄片的畫面。

丹麥國家館的主題“多數人的藝術”(Art for Many),一側展廳展示了大量建筑模型,有一定閱讀門檻。

丹麥國家館另一側展廳,以環幕三屏視頻闡釋“超越奢華”、“設計生活”等章節,有人聲、背景音樂和幻化視覺語言的視頻,娓娓道來。

Arsenale展區中的新加坡國家館展區中,整齊排列、懸置在眼前的一盞盞透明正方體的“燈”自成一個單元,正方體三面透出居室空間的照片,第四面可以看到中心的迷你建筑模型,大多是公共住宅建筑。

波蘭國家館“公平的建筑”展關注建筑工人的工作條件與待遇,一進館便是一個由鋼筋腳手架搭成的放映空間,為了讓觀者體驗建筑工人在鋼筋腳手架之間穿梭的感覺。

Giardini展區“來自前線的匯報”主題館中,這個充滿藝術感的裝置實則再現了深受戰爭和沖突困擾的國家和地區中,炮彈從空中落入房間的情境。

Giardini展區“來自前線的匯報”主題館一隅,幾面圍起來的畫架上的畫布,構成了一個環幕。

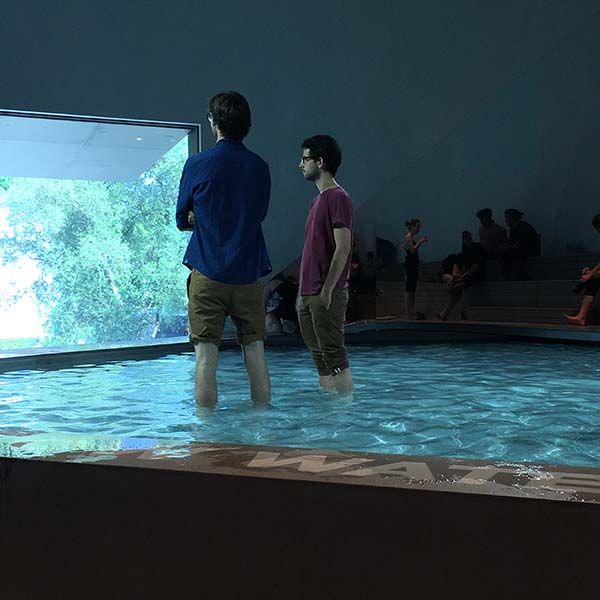

讓人頗感輕松的澳大利亞國家館,踏入館內,一汪藍藍的戲水池活躍了空間,無論小孩、大人都能盡情嬉戲,或是腳泡在池中,在池邊小坐;而臨近的某臺音響,正在緩緩講述游泳池的社交功能。

Giardini展區“來自前線的匯報”主題館內,中國建筑師劉家琨以川西院壩文化觸發暢想的大雜院生活中,成都的麻將不可或缺。

羅馬尼亞館中,木偶機械裝置調動起了大人和小孩的好奇心,順時針攪動湯勺,長條餐桌上的木偶人緩緩動作,餐盤下翻出一個建筑模型。

一名參觀者在Giardini展區“來自前線的匯報”主題館的休息區小憩。