- +1

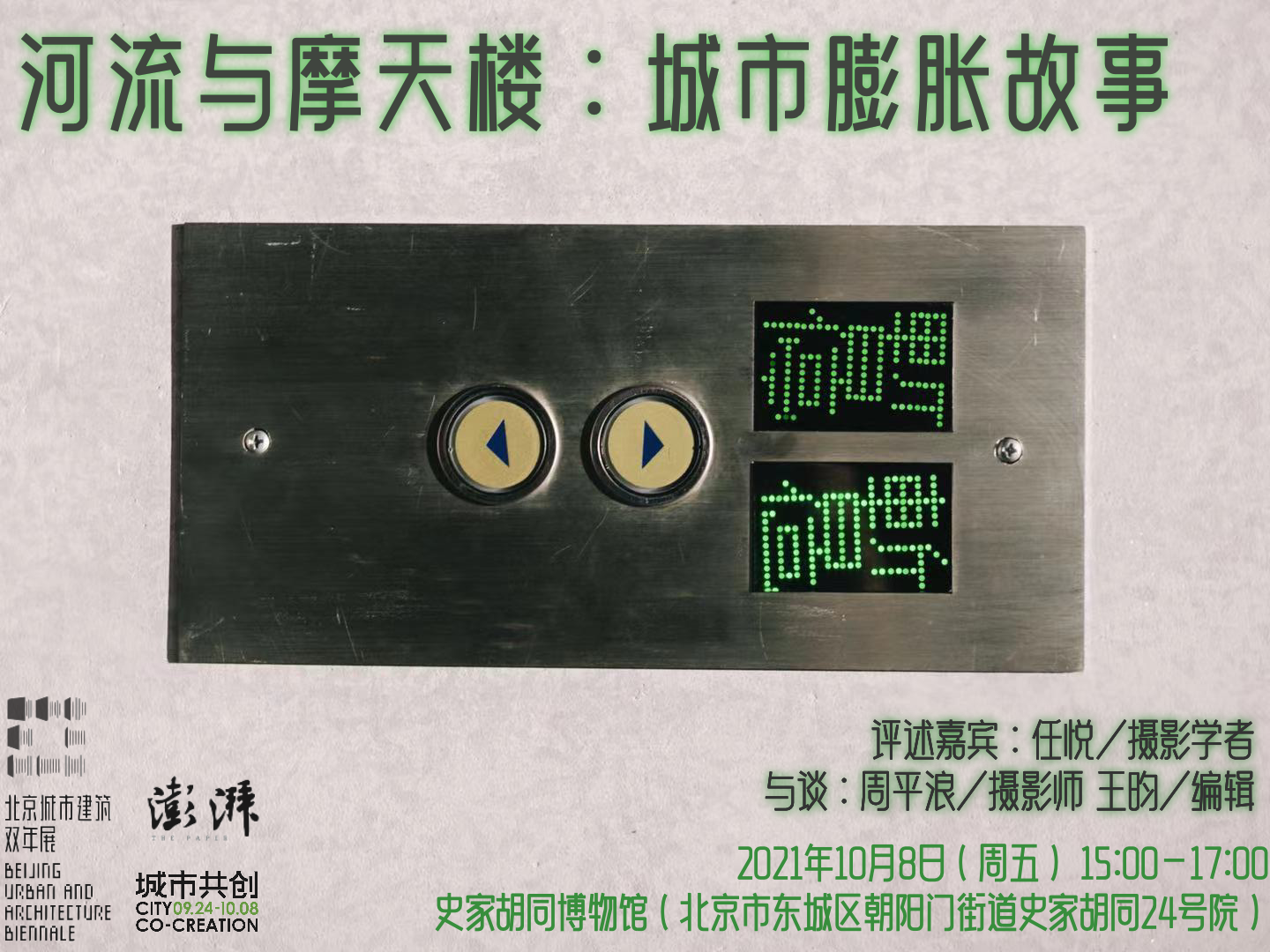

線下活動|河流與摩天樓:城市膨脹故事

城市里發生的故事,在公共空間和人的表情中留下痕跡。澎湃新聞攝影記者周平浪,在自己的拍攝項目“摩天樓”的簡介中,這樣說:

“上海的地鐵計劃,始于1963年浦東塘橋農田中的一系列實驗。30年后的1993年,徐家匯到錦江樂園,五座最早的地鐵站落成。再后來,上海開始以驚人的速度,從一個千萬人口的城市,發展成超兩千萬人口的超大城市。而它的地鐵在第二個30年到來之前,成為運營里程全球第一、每天客流超過1000萬人次、包括19條線路和459個車站的龐大系統。

作為交通工具的地鐵,在這一進程中發揮了極為關鍵的作用。相對固定的路線,視線兩側的廣告牌位,使用者讓渡了一部分權利,收獲時間上的穩定和高效;作為公共空間的地鐵,提供了更多人物場景的流動與連接。從禮讓座位的規則,到輿論對是否應該禁止車廂進食的討論,這種公共性觸發了更為多樣而復雜的社會交往,并得以容納更多關于這種城市文明的集體記憶。

作為摩天大樓的基礎,電梯縱向延伸了城市的空間,地鐵則在橫向上延展了城市的尺度。技術發展與當代文化的隱喻在同步構建。當汽車取代了馬車,廣播取代了早報,地鐵的影響不僅在于一種高密度城市的生活樣式出現,更在于這一深遠變化中,我們共同走向的未來。”

城市不斷刷新人的記憶。而未來我們又會如何想起自己當下所處的城市。眼前是早高峰與摩天樓,但舊日河流仍在腦海鋪展。

攝影也許是城市景觀的一種紀念物,而隨著城市變高變大,圖片池也在膨脹。

借首屆北京城市建筑雙年展“城市共創”的機會,周平浪的這組圖片,正在北京規劃展覽館的主展場播放。這個十一黃金周期間,我們正可前往觀看。其間還有來自其他規劃設計機構、城市媒體的各種豐富展陳,可以讓我們看到并思考,身邊的城市是如何被營造出來的。這也是今年北京國際設計周的系列活動之一。

而在展覽的最后一天,即10月8日下午,我們請到長居北京的攝影學者、中國人民大學新聞學院副教授任悅,前來史家胡同博物館,開啟一場有關城市、圖片與記憶的對談,名為“河流與摩天樓:城市膨脹故事”。

歡迎光臨。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司