- +1

武與漢之間·小與大⑤:如何正確理解武漢話“一碗都是我的”

一座復雜大城市的真實靈魂通常是晦暗不明的,當你想要有所探究時,城市努力呈現(xiàn)的宏大景觀、宏大敘事反而會成為堅硬的外殼和迷霧般的障礙。道未必在屎溺,但城市的秘密一定在小處,在細節(jié),在內(nèi)部,在日常性的流動之中,在顯而易見的宏大之暗面,在當?shù)厝伺c當?shù)厝嘶ヅ鲇|角的順滑拉絲上,在當?shù)厝伺c外來者、上位者打交道的迂回弧線內(nèi)側。

武漢人的性情很大程度脫胎于早年漢口碼頭商場博弈留下的肌肉記憶、神經(jīng)反射。今天的武漢早已不再那么倚重碼頭,但人們?nèi)匀恍稳菸錆h是一個碼頭城市,武漢的文化是碼頭文化。

漢口蘆溝橋路江灘。 諶毅 圖

潛身于漢口之幽微,一個重要的秘密便會漸次浮現(xiàn):人們不會在紙面上把所有東西都說清楚,也不會把紙面上說清楚了的事情全部當真,更不會把口頭說清楚了的事情輕易不當回事。這也就是漢口人乃至武漢人典型的內(nèi)部性,這種內(nèi)部性是微觀的,它在武漢話的日常運用中神氣活現(xiàn),無處不在,也經(jīng)常讓新來的下江人和廣東人一頭霧水。在權利邊界陰晴不定的城市時空中,總會有過多的資源隱藏在公共領域的暗部。隨遇而安的秉性與非正式的行事風格,是武漢人長期與不確定性同行的性格AB面。

語言即世界,日常語言即日常世界,透露出微小而重要的真實。在武與漢之間的飯桌上,我從小就聽慣了三句話:搭白算數(shù)、一碗都是我的、該我的。

“搭白算數(shù)”的“搭白”指的是接話、接腔。當“搭白算數(shù)”是一句問話時,它的意思是:剛才說的你當真嗎?你可以給我一個確認嗎?哪怕事情還有點不確定性,你確定了我們就確定,一起往前頭卯倒搞(努力干)。而當它是一句陳述時,則意味著:盡管只是非正式的接了個話,但你可以把那看作我正式的承諾。

與其說“搭白算數(shù)”是對不確定性的排除,不如說是對不確定性的默認。以非正式的作風對待正式的事務,對非正式的約定予以口頭上的正式,這非常適用于需要不斷快速處理大量臨時隨機出現(xiàn)的交易的場景。在此場景下,交易風險不是最重要的,要義在于合意后立刻投入行動,快速完成一單并快速投入下一單可能才是最經(jīng)濟的策略,眼下的效率優(yōu)于未來可能的成本。沒有永恒的財富,只有永恒的機會,這就是城市的法則。當港口里的船只遮天蔽日,生意似乎永遠也做不完,那么,搭白算數(shù)就好。這句話大概率來自于漢口碼頭上那些主營水運和竹木生意的湖南商幫。或云淡風輕,或豪氣干云,“搭白算數(shù)”四字真言一旦出現(xiàn)在局中,就不要再在細節(jié)上糾纏,行就行,不行拉倒。

“搭白算數(shù)”的非正式法則,也體現(xiàn)于明清漢口官方與民間社會的關系之中。那時候的漢口遍布行會、幫會、同鄉(xiāng)會,這些民間組織的存在沒有得到任何官方成文法或案例支持,然而他們通常仍然會尋求某種“非正式的合法性”——這個描述就像它所指涉的事實那樣矛盾、模糊又真實——據(jù)美國學者羅威廉研究,在漢口開埠之后,民間社團(如漢口茶葉公所)會找到移駐漢口專理海關監(jiān)督、華洋事務的漢黃德道臺,請求“在案”“鈐印”,前者指官府為社團登記備案,后者指官府在社團章程上蓋章,除此之外官府既沒有頒發(fā)執(zhí)照,也沒有新增稅負,再無其他明確內(nèi)容。如果要用一個日常詞匯來對應這種“非正式的合法性”,那么它就是一個“名義”,含糊的非正式的名義,在內(nèi)部管理、商業(yè)交涉和參與地方公共事務等方面發(fā)揮作用。而更多的小型行會幫會,既沒有備案也沒有得到過批準,官方不會去主動清理它們,除非它們的活動對官方形成了威脅。這一切都不依托于成文法,而是系于約定俗成、心照不宣、搭白算數(shù)。

今天“正式的合法性”(依法注冊納稅合法運營)早已程序完備,但實際上并不能真正解決“名義”問題,主體還得進一步取得某種“非正式的合法性”才行。比如,一個經(jīng)營良好的合法企業(yè)假如不是國企或曾多次與國企、政府、事業(yè)單位等做過生意,很多商業(yè)機會都難以對它們開放,這是當代武漢人都明白的事情。

“一碗都是我的”通常發(fā)生在“搭白算數(shù)”之后,可以把“一碗都是我的”看作“搭白算數(shù)”的題中應有之義,亦即關于后續(xù)執(zhí)行的承諾:我會承擔那些暗中潛藏的風險、預料之外的成本、沒有言明的義務,這些問題一旦出現(xiàn),“一碗都是我的”。一句后面沒有接著說“一碗都是我的”的“搭白算數(shù)”,不算數(shù)的幾率很大。

如果說“搭白算數(shù)”體現(xiàn)了在權利邊界不明晰情況下促成交易的誠意和熱切,那么“一碗都是我的”則意味著某種商業(yè)社會特有的勇氣:完全的向自己負責才是自我治理的開始。武漢人對你說出“一碗都是我的”要比 “搭白算數(shù)”更加可靠。

1862年,面臨太平軍再次威脅,武昌的督撫公告宣稱官軍只打算防守武昌(放棄漢口),引發(fā)漢口市面大逃亡,這使得當?shù)丶澤虥Q心自建城墻,自辦防務,于是兩年后漢口有了城墻。今天提到漢口城墻時最常出現(xiàn)的名字是當時的漢陽知府鐘謙鈞,這是可以理解的:漢口夠不上縣級,按清朝法例根本沒有資格擁有城墻,要想順利推進這種“越級”的工程,由高出漢口鎮(zhèn)兩個層級的漢陽知府(該職位幾乎從不直接過問漢口事務)鐘謙鈞來掛名監(jiān)督,是合適的。在實際上,漢口城墻從建設動議到施工執(zhí)行,從工程費用到建成后的守備,全部是漢口紳商(最主要的帶頭人名叫胡兆春)和民眾自發(fā)籌措的——與上海倚仗“洋槍隊”應對太平軍威脅的做法大相徑庭,這道市民自費建設的城墻反而付出巨資把當時稀疏的英租界囊括其中,相當于替朝廷承擔了保護外國在華僑民的部分責任——整個工程耗資25萬兩白銀,漢口全體業(yè)主以財產(chǎn)稅形式負擔10萬兩,其余由商人捐款和出口茶捐解決;城墻衛(wèi)隊名義上受朝廷綠營指揮,實際上是當?shù)孛癖x勇,經(jīng)費也來自茶捐(據(jù)羅威廉《漢口:一個中國城市的沖突和社區(qū)》)。漢口市民主動承擔了城墻建設的全部成本,而把個人能夠從公共事務中獲得的最大收益即功勞、美譽歸于名義上的領導者漢陽知府,可以說是關于“一碗都是我的”的經(jīng)典演繹,看似為名義付出了過高成本,但終究換來了實實在在的安全保障,乃至城市社會更進一步的自治可能。時至今日,榮譽歸于上級,實惠歸于市民,仍是漢口人日常為之努力的局面。

經(jīng)歷了“搭白算數(shù)”達成交易和“一碗都是我的”保證執(zhí)行,接下來無論是超乎意料的收益,還是難以想象的損失——實際上“該我的”很少用于虧損的情形——那都是“該我的”,是“我”應得的。“該我的”是“悶聲發(fā)大財”的反向姿態(tài),強調(diào)的是當事人對超額收益理直氣壯的正當性申明。

需要補充的是,在“該我的”之外,還有“該他的”“該別個的”,如“別個吃幾大的虧,該別個的”“別個幾靈光,該別個的”,也就是說,在這個城市,盡管權利邊界并不清晰,不公與嫉妒并非少有,但面對“憑么事咧”時,人們既有勇氣強調(diào)自己的超額利益的正當性,也有智慧承認他人投機冒險奮力一搏的成果,承認能力差異或付出差異帶來的獲利差異。“該我的”和“該別個的”,試圖維護的是兩種情形下的同一條邊界。

寶慶碼頭舊址 婁底新聞網(wǎng) 圖

漢水北岸漢正街板廠、寶慶、永寧三個社區(qū),過去合稱“寶慶碼頭”,寶慶即今湖南邵陽,漢口寶慶碼頭又以當時寶慶府轄下新化縣人為多,因此也被稱為“新化第一縣城”。歷史上,漢口“打碼頭”的焦點之一就是寶慶幫會和徽幫之間綿延百年的斗爭,其中還有晚清湘軍、淮軍兩系角力的背景。光緒年間,徽幫憑靠李鴻章一系勢力,設法使?jié)h陽府借清查地契拆房,驅趕寶慶幫,結果寶慶幫眾激烈反抗,甚至打斷巡檢司大人一條腿。最后漢陽知府為收場立下一個“搭白算數(shù)”的局:把練武用的鐵靴子燒紅,兩幫中哪一邊有人敢穿上走三步,就把地盤判給哪邊。結果徽幫無人“揭條”(揭榜),寶慶幫中一個新化籍張姓剃頭匠站出來,穿上燒紅的鐵靴,走了五步倒下。此后再也沒有人來非議碼頭歸屬,寶慶碼頭成了寶慶人的“血酬”,“該別個的”。(韓少斌《“張公墳”——漢口打碼頭的具體見證》)

與“該我的”緊密關聯(lián)的另一個語匯是“緊我去”,意思比“讓我去”“由我去”要更強烈更飽滿,它意味著“我的事情我想怎樣就怎樣”,強調(diào)的是個人意愿和行動的自主性。沒有“緊我去”,就沒有“該我的”。一個人要求了“緊我去”,即要求暫時脫離小共同體并完全自我擔責,對其他成員來說,隨后無論出現(xiàn)什么后果那也都是“該他的”,可以對他免責。寶慶碼頭上張姓剃頭匠的挺身而出雖然是逞一己之力,倒不全然是自食其果的“緊我去”。事實上,他身后葬于寶慶碼頭,被寶慶老鄉(xiāng)世代供奉為“張公”,其墳塋始終免于遷入漢陽鄧家?guī)X寶慶傳統(tǒng)墓地。設想當初那一天,張公穿上鐵靴之前,他只能對妻小血親(假如他有)說出“緊我去”,那意思并非是不負責任,反而是讓家庭共同體成員放心,自己身后的家庭責任將由幫會共同體代勞。

漢水岸線的寶慶碼頭,到晚清時已是為存量地盤搏殺的囚籠,同時期,因為開埠通商而荒地變新城的長江沿岸,則成了冒險家追逐增量紅利的樂園。

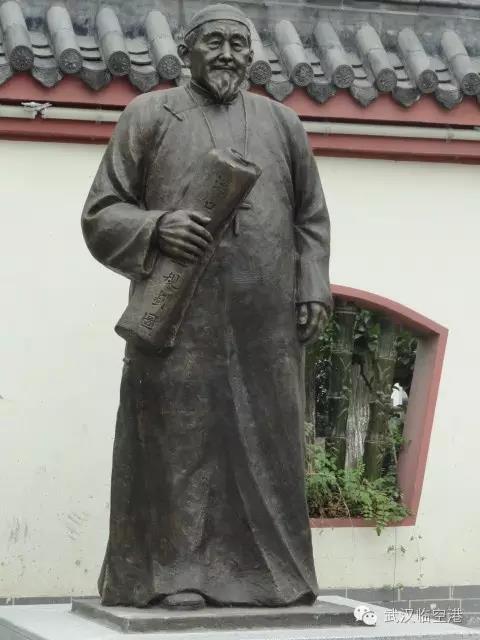

劉歆生 武漢市東西湖區(qū)人民政府辦公室微信公號“武漢臨空港” 圖

“都督創(chuàng)造了民國,我則創(chuàng)造了漢口!”漢口地皮大王劉歆生曾當面對民國元老、武昌首義鄂軍都督黎元洪口吐狂言(《武漢市志·人物志》),這句話就是日常的“該我的”在正式社交場合的強烈詩性表達。劉歆生生于1857年,是柏泉(今武漢市東西湖區(qū)柏泉古街道)貧戶子弟,做過放鴨佬、送奶工,在教會學校學過英語法語,先后在法商立興洋行和法國東方匯理銀行任買辦。他的義兄(劉父養(yǎng)子,一說為東方匯理銀行駐西貢買辦,另一說為上海法商立興洋行買辦)曾力勸他籌款投資漢口城堡(今中山大道)墻外土地。

可是,土地在哪里?那時候墻外明明是一望無際的湖凼,而漢口只是堡墻到江邊的狹長一條。

不久后,漢口租界外,劉歆生乘一葉扁舟,開始了一段中國城市拓殖史上堪稱荒誕、瘋狂的壯麗航行,一場極盡夸張的“緊我去”。他的船,每向前滑行一槳,就要付出三百個銅板或一串錢,買下這一槳經(jīng)過的水面下沉睡的土地。就這樣一槳一槳丈量計價,最終,劉歆生買下了上自禁口-皇經(jīng)堂,下到丹水池、今漢口三環(huán)線到中山大道之間的大片地方,或者說,他買下了數(shù)十平方公里的水凼。

若干年后,當英國傳教士楊格非找到劉歆生,請求購買一塊水凼用于興建醫(yī)院救治漢口市民時,這個瘋狂的投機資本家也是用一樣的方法來賣地的:聽說是買地建醫(yī)院,他讓楊格非去劃船拿地,小船劃到哪里,哪里的地就歸未來的醫(yī)院所有,一碗都是他“劉祥”(漢口人慣稱劉歆生為劉祥)的。這樣的賣地契約幾乎是一張任由買家用船槳填寫數(shù)字的空白支票。劉歆生搭白算數(shù),最后實際上是捐出了三萬方土地。這家醫(yī)院就是今天的協(xié)和醫(yī)院,它在當今漢口市中心最繁華的地段,對面就是單體營收始終排在全國前列的一家商場,而協(xié)和也一直屬于中國最好的醫(yī)院之列。

然而當年,為了買下那片廣袤的看不見土地的土地,劉歆生幾乎賭上了一切,包括高息貸款加杠桿。在時人看來,這個鄉(xiāng)下來的假洋鬼子一定是瘋了。瘋子劉歆生當然沒有瘋,就像今天股民掛在嘴邊的“賭國運”,他賭的是漢口的“城運”。

武漢張公堤與武漢三環(huán)線。新華網(wǎng) 圖

漢口的城運來得很快。1905年,張之洞在漢口以北修建張公堤,這條堤防將劉歆生此前購置的湖凼子全數(shù)圈在堤內(nèi)。一年后盧漢鐵路通車,這時候是個傻子都能看出瘋子劉祥的凼子馬上就要變成金子了。又一年后,漢口城堡拆除建后城馬路,城市向北大舉拓展,新建城區(qū)幾乎全部要從劉歆生手上買地。劉歆生把他名下的湖凼逐一填平筑路,甚至在慶祝派對上暢想用自己的名字給新城區(qū)所有的道路命名,事實上他也部分做到了。

面對急于向鐵路方向發(fā)展的英國人,瘋子劉祥再一次發(fā)作,他拒絕將土地賣、租、借出,只答應“讓基修路”:我出地,你出錢,修的路屬于中國,路名得叫歆生路。(《名人武漢足印(經(jīng)濟卷)》)最后身在遙遠倫敦的維多利亞女王親自應準了這個要求。今天的江漢路就是當時的歆生路,江漢一、二、三路當時則叫做歆生一、二、三路,今南京路北段當時叫偉雄路(劉歆生之子名偉雄)。辛亥革命后,民國政府無法給劉家過于龐大的漢口不動產(chǎn)估值,最后干脆選任劉家孫子劉堯卿為漢口清丈局局長。劉歆生靈活的開發(fā)模式,也為華商資本大規(guī)模進入更符合現(xiàn)代工商業(yè)規(guī)劃的京漢鐵路到沿江區(qū)域(即新華界加上租界的區(qū)域)打通了道路。漢口不止是那些精美的洋房,沒有華商資本活躍于華界租界,無以成就20世紀上半期漢口市面繁華。

2019年8月31日,航拍武漢漢口中山大道。人民視覺 圖

在任何一個快速發(fā)展而財富不均的社會,投機暴富者都令人嫉恨,甚至每每因此身敗名裂。身為金錢都市漢口最顯赫的暴發(fā)戶,高調(diào)的劉歆生在這方面卻是幸運的。他也的確有較為充分的理由使?jié)h口人自我安慰:瘋子劉祥的財富,總歸是“該他的”。

其實,劉歆生不光有資本對黎元洪說“都督創(chuàng)造了民國,我則創(chuàng)造了漢口”,他還可以對張之洞說一句“總督為漢口畫下了張公堤這個大圈,而我是那個給了總督畫筆的人”。張之洞修建張公堤共花費八十萬兩白銀,其中五十萬兩由劉歆生捐獻。今天世人往往只知他靠張公堤的機會發(fā)了大財,卻很少提及他對張公堤真金白銀的貢獻。當然,我們也完全有理由把劉歆生當時購買漢口地產(chǎn)的實際總成本,視作成交總價再加上這五十萬兩“無償捐款”。

“讓基修路”之前,劉歆生明白,他不可能阻止英國人的力量溢出租界向外擴張,也難以承受公然把土地賣給洋人牟取私利的道義壓力。這是一個自相矛盾進退維谷的艱難處境,必須借助一個足以將真正的重大性藏匿于“盡在不言中”的非常約定,才能金蟬脫殼。他提出的“讓基修路”非賣非租非借,沒有讓紙面上的土地性質(zhì)發(fā)生任何變化,沒有出賣國土,聽上去只是允許英國人修一條路穿過自己私人的土地,不用挑明將來英國人會在這個地區(qū)設置崗哨完成實際控制,也不用挑明將來讓出實權的劉家仍會通過出租沿街鋪面獲得豐厚的實利回報,更不用說,今后英國人為這塊新地上的治安守備和治權法權支付的成本,是在為他劉歆生的土地保駕增值。事實是雄辯的,建成后的歆生路很快取代漢正街成為漢口繁華的象征,直到今天還是(以江漢路的名字)。

此外,他對英國人買地要求的拒絕,乃至后來成功讓維多利亞女王同意用一個出身低微的中國商人的名字命名一條英國人修筑、控制的道路,都是高調(diào)做在明處的“政治正確”的漂亮動作,開了民間華洋交涉的先例,頗有幾分“面子”。盡管如此,事后輿論仍不免一邊置身于劉歆生為漢口新城區(qū)帶來的“車馬如梭人似織,夜深歌吹未曾休”,一邊詬病他與英國人合作。(《名人武漢足印(經(jīng)濟卷)》)他后來開發(fā)華商跑馬場(今漢口同濟醫(yī)院、同濟醫(yī)學院一帶),公開與西商跑馬場唱對臺戲,也算是一種無聲的辯解。

需要說明的是,曾經(jīng)的外國在華租界可分為兩種,第一種如上海公共租界,界內(nèi)地權僅歸原中國業(yè)主,外國人向中國業(yè)主租地,并向地方政府交契稅;第二種是漢口五國租界、上海法租界這種“讓與租界”,租界當局向中國政府繳納“地丁漕米銀”后即取得界內(nèi)土地使用權,原業(yè)主喪失地權遷出。(皮明庥《武漢通史·晚清卷上》)歆生路建成后,英租界當局實控范圍擴增了今中山大道(揚子街口到江漢路段)到花樓街口區(qū)域以及今江漢路兩側沿街區(qū)域,這些新增范圍法理上不同于原本英租界“讓與租界”的性質(zhì),而稍接近前述第一種如上海公共租界。這也是沒有在紙面上言明的。

武漢漢口,江漢路步行街(原漢口英租界地段)

“搭白算數(shù)”“一碗都是我的”和“該我的”等特定方言語匯產(chǎn)生的年代,可能不早于漢口茶葉公所尋求在案或胡兆春帶領紳民為漢口建起城墻,甚至可能不早于劉歆生在后湖水面上劃槳計價的狂飆時刻,但這樣三句方言仍然非常適合用來講述那些時期不一的漢口故事,因為它們一直潛伏在漢口人軀體深處,只是隨著年代變換形態(tài)。

穿越古今中外,你不會聽到一個迎合場面而操起文言、普通話、英語或者法語的漢口人說出這三句話,但只要你稍加留意,就會穿透之乎者也ABCD抑揚頓挫的語音屏障,看到語言本身,或者說,一個熟悉的幽靈,正在那里微微搏張,驅動著那人在八面來風中起舞。

語言發(fā)明的現(xiàn)場通常也是社會危機的微觀前線。“搭白算數(shù)”“一碗都是我的”和“該我的”在今昔漢口生活場景中的令人矚目,并不能說明漢口人就是契約精神完足的現(xiàn)代商業(yè)部落,反而可能恰恰意味著漢口人不得不經(jīng)常面臨這方面的麻煩。社會資源的匱乏、商業(yè)傳統(tǒng)的脆弱、產(chǎn)權邊界的模糊、政策預期的飄搖、移民社會的流動……甚至還有自然災害帶來的變數(shù),都在威脅著需要時刻達成默契采取行動的漢口人,與其說他們一諾千金、德性卓然,不如說他們有如此這般的強烈意愿,這種意愿而不是成熟的契約精神本身,才是潛伏在話語背后的城市共識。

在那個晦昧不明的漢口內(nèi)部性空間,瘋子劉祥既有用他的投機戲法從公共領域挪出很多東西,也以他那風格化的富于精明色彩的慷慨幫助城市育成了極其重要的公共資源。有時候,劉歆生的瘋狂會讓我想起保羅·托馬斯·安德森電影《血色將至》里丹尼·戴爾·劉易斯扮演的那個美國石油大亨,劉易斯最后在片尾用極其儀式性的暴力捶爛了再一次企圖訛詐他的宗教騙子。然而,在1938年的漢口,劉歆生卻沒有這樣的機會對想要他出任維持會長的日本占領軍做點什么。他只是告誡家族不要和日本人來往,就趕在淪陷之前躲進漢口五國租界中僅存的法租界,直到1941年去世,他都住在自家建造的法租界偉英里,“偉英”是他女兒的名字。

劉歆生出殯那天,劉家人避開日偽耳目悄悄上路,一行人經(jīng)過唐家墩,經(jīng)過張公堤邊的姑嫂樹,再坐船離開漢口返回柏泉鄉(xiāng)下老家。一路上都有為劉歆生送行的市民。這樣的哀榮,隱秘而盛大,該他的。

多年后,我曾經(jīng)問一位朋友:身為劉歆生的后人,如何看待這位先人?

對方回答:我們家不念劉歆生的好,因為隨么事都冇(什么都沒有)留到我們。

有點意外,但很快我就明白,反倒只有這樣才是合乎情理的,“甚至曾經(jīng)還意味著麻煩吧。”我想。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司