- +1

武與漢之間·小與大③:大武漢是一座他們永遠無法抵達的城市

本世紀初的夏天,側(cè)面看上去很薄的杭州火車站竣工不久,假如一個武漢人在那時走進站廳,打算買一張回家的車票,他會在售票窗口得到如下回答:“沒有。沒有到武漢的票。不是沒票了。要么買到武昌站,要么買到漢口站。沒有到武漢的。”

這是我的親身經(jīng)歷。那時有武昌站,有漢口站,唯獨沒有武漢站。那也是我第一次遭遇“大武漢”的迷思。在這樣的私人遭遇中,“大武漢”是一個虛無。在前高鐵時代,在象征著現(xiàn)代化進程的國家鐵路網(wǎng)上,一個城市長期擁有兩座一等大站,卻沒有一個站以城市命名,這是全國罕有的事情。

近十年后,世界上第一次有了武漢站,當時“武漢市”建制已有102年。“武漢市”誕生于國民革命取得北伐勝利的華彩時刻,“武漢站”誕生于將中國各地空前緊密編織成網(wǎng)的高鐵時代元年。它們都還很年輕。武漢站落成于江南楊春湖畔,那時候周邊還是荒地,老武漢人一度口頭上叫它“青山站”(毗鄰青山區(qū),實際在洪山區(qū)),約等于不承認它是“代表武漢的站”。非城區(qū)不“武漢”,這是源自漢口曾長期沒有郊區(qū)的歷史的牢固偏見。網(wǎng)上一度有論認為“武昌站”“漢口站”“武漢站”的叫法混亂,不如像其他城市那樣改名為“武漢北站”“武漢南站”等等,可以想見,這個看似科學(xué)合理的提議幾乎沒有引起像樣的討論。對武漢人來說,認同“武漢”不等于可以抹去三鎮(zhèn)。

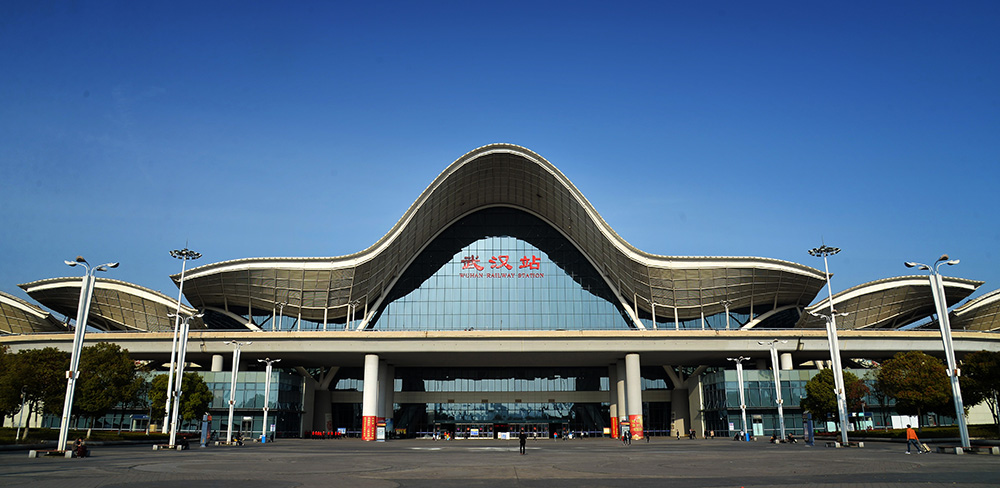

武漢火車站 視覺中國 資料圖

相比“武昌”“漢陽”和“漢口”這樣歷千百年漸趨穩(wěn)定的既有觀念,“武漢”與“大武漢”尚屬新生觀念。“大武漢”的觀念核心是城市作為交通樞紐及其伴生的貿(mào)易地位對于外部世界的重要性,其他如工業(yè)、科教、行政等多重城市屬性都是這一核心滾雪球的結(jié)果,可能疊加,也可能脫落。

不以個體尺度而論,“大武漢”到底“有多大”“如何大”,取決于它在外部世界中的價值,這首先具現(xiàn)于城市在外部世界中航運與貿(mào)易角色的演變;同時,城市所處的外部世界本身也在劇烈變動(“帝制國家”“遠東體系”“蘇聯(lián)陣營”“自力更生”“改革開放”……);在不同的外部世界之中,城市之“大”的意涵也是不同的。關(guān)于這些過程的最粗略線條之一可能如下:中古晚期帆船時代,漢口依托漢水崛起為內(nèi)貿(mào)集散中心(“天下四聚”);近代開埠后的輪船時代,漢口面向長江背靠京漢鐵路成長為外向型遠東大都會(“大漢口”“東方芝加哥”);上世紀前期,圍繞漢口水鐵港口商埠,漢陽、武昌興起工業(yè)、文教等,“大武漢”浮現(xiàn)于現(xiàn)代國家建構(gòu)藍圖;上世紀中期始,全球航運轉(zhuǎn)向大型化、專業(yè)化,武漢卻隨大環(huán)境與海洋隔絕走入計劃經(jīng)濟,漢口航運貿(mào)易開始走向衰落,長江主航道南擺助力江南武昌重工業(yè)爆發(fā),約等于東北工業(yè)基地城市的內(nèi)地版;上世紀后期以來,武漢回歸開放大環(huán)境后反而急劇滑落(低谷期,如2006年武漢的GDP僅排名全國第16),被嘲“大縣城”;新世紀全球化以來,主流海輪難以抵漢,武漢港地位降格(據(jù)交通運輸部統(tǒng)計,2020年排行長江內(nèi)河港第10,全國海港河港第36),航運升級使港口完全遷出漢口主城區(qū),漢口失去了全國大市場的傳統(tǒng)地位,武昌、青山的傳統(tǒng)重工業(yè)衰落,在惡補城建的過程中,城市成為“大工地”,毋庸依靠水運的數(shù)字工業(yè)位于武昌內(nèi)陸腹地的光谷興起……

毫無疑問,以上這些枯燥冰冷的宏觀敘述使人望而生畏。這樣的“大”通常不是普通人可以體察反思的事情。

或許對個體來說,城市之“大”的初始意味是一種被城市文明重重包裹的安全感,以及人海茫茫但并不構(gòu)成強約束性關(guān)系的自在感。有的人也會從這種“大”之中感受到無所適從,如影片《海上鋼琴師》里畢生寄身郵輪的男主角,就因為“一眼看不到邊”而拒絕了城市生活。更多對大城市心生抗拒的人會選擇折衷路線,他們一方面依托于大城市,享受大城市諸般便利,一方面離開它,尋求看似與“大”相反的小而美。我的一位建筑師朋友在遠郊名鎮(zhèn)索河的灌木林中開發(fā)了一處北歐式野趣木屋營地。這種木屋看似自然原始,實則舒適且技術(shù)含量頗高,營地選址一旦離大城市太遠,不但會找不到足夠的客戶,就連基本的建造、維護和運轉(zhuǎn)都會很成問題。索河離武漢城區(qū)不遠不近,剛剛好。

而在大城市內(nèi)部,都市化景觀充滿視覺感官,各種看不見的網(wǎng)絡(luò)使便利、服務(wù)和享樂就像擰開水龍頭流出自來水一樣唾手可得。走在街上不會隨時有人認識你,每個人的生計生活從未像今天這樣深深依賴于城市中的其他人,但人與人之間的關(guān)系反倒松散很多……這一切構(gòu)成了一種繁華的個人主義景觀:我們從未如此緊密并且同時獨自一人。

本世紀初,我的父親曾與一位香港老板共事,這位建國后移居的新港人并非對大陸一無所知,但他驚訝于武漢本地員工們在下班之后來往密切經(jīng)常串門,密切程度甚至超過與親屬之間。他說“在我們香港請同事去自己家里做客是很少的”。十幾年后,武漢差不多也是這樣了。大城市式的職場社交和家庭生活是分開的,并且人們享受游移于片段化的人際關(guān)系的空隙:關(guān)掉引擎后在車里多待五分鐘,注視手機屏幕以便從通勤高峰地鐵2號線的擁擠中抽離靈魂,一般情況下可以避免像1980年代的父輩那樣找親友托關(guān)系辦事買東西……在這個角度上,不管在當時還是現(xiàn)在,香港都要比武漢更像一個大城市,盡管前者的建成面積和實際承載人口都只相當于后者的約一半;而現(xiàn)在的武漢也要比早幾年更像一個大城市了。

于是,一方面,以某些維度來看,武漢確實比香港大;另一方面“香港比武漢更像一個大城市”,這樣看似矛盾的認知反而是符合普遍的個體直覺的。很多居民期待“大武漢”其實是在希望武漢“更像一個大城市”,而不是單純?yōu)椤按笪錆h”的體量膨脹、調(diào)門升高而狂熱,只是期待有時易被狂熱裹挾,這也是人心常見的弱點。

站在個體視角來考量城市之“大”,除了可以發(fā)現(xiàn)城市對于個人生活的微觀意義,也能幫助我們洞察城市之“大”的宏觀意味的復(fù)雜性:城市那些指向“大”的特質(zhì)通常并非為城市內(nèi)部的人們考慮設(shè)計,也不一定有利或不利于他們。對個體來說,城市之“大”是自身必然處在的局面,只有清晰面對具體局面,個體才可能基于利害、道義、情感等原則做出不同的選擇。無選擇不自由,察知城市之大關(guān)乎居民人生自由之實現(xiàn),越是大城市越是如此。

“大武漢”從何而來?對個人來說意味著什么?城市中每一個體都應(yīng)該自主探求自尋答案,誰也代替不了誰。

2021年,漢口龍王廟江邊,對岸是漢陽南岸嘴,遠處是武漢長江大橋、龜山電視塔,一艘船正從長江駛?cè)霛h江口。 諶毅 圖

晚清名臣張之洞是“大武漢”無心插柳的奠基人。今天武漢各界異常熱衷于追認張之洞為城市肇造者,為此專門建造“張之洞與武漢博物館”——那是一座全鋼結(jié)構(gòu)的龐然大物,外形酷似方舟,懸浮在漢水畔月湖橋頭漢陽鋼廠舊址上,但張之洞漢陽鐵廠舊址在龜山北麓——2018年博物館的設(shè)計者、著名建筑師里伯斯金接受武漢《讀+》周刊訪問時解釋:“方舟”的建筑形式是一種空間意符,象征著跨越武昌、漢口和漢陽的水上通道。的確,張之洞任上整合三鎮(zhèn),新學(xué)新軍(武昌)、鐵路工商(漢口)、鋼鐵軍工(漢陽)布局分工上下呼應(yīng),隱現(xiàn)未來“大武漢”模樣。

然而香帥之意不在“武漢”,這就像他操練湖北新軍絕不是為了讓后者去搞武昌起義推翻滿清。作為朝廷支柱,他不會期待身后被民國視為功臣,遑論“武漢之父”。他在武漢的作為出發(fā)點也不是服務(wù)于武漢。漢陽兵工廠的部分設(shè)備在他兩廣總督任上就已經(jīng)買好,兵工廠本會建在廣東,只是因為接手兩廣的李瀚章(李鴻章長兄)無意接盤,這才有張之洞就坡下驢把設(shè)備帶到湖廣任上,最后落在漢陽。他發(fā)現(xiàn)漢口級別實在太低辦事諸多不便,“九省通衢,夙稱繁劇”(張之洞《漢口請設(shè)專官折》),一旦盧漢鐵路通車更是頭大,于是把漢口升格為縣級的“夏口廳”。此后到民初,官民兩界慣提“陽夏”(即漢陽與漢口并提),“武漢”提法仍非主流。

第一個在官方文書里連用“武”“漢”二字的,則是早些年的曾國藩。1840年代,曾國藩上奏咸豐帝分析“東南形勢則金陵為險,天下大事則武漢為重”,“武漢”是他腦中那盤大棋的一枚棋子。后來的湖北巡撫胡林翼常在文牘中“武”“漢”并提,其時他身在武昌,格外指望靠漢口的錢糧來給湘淮軍輸血續(xù)命,平定秩序。曾、胡二人是以文言用法把“武”“漢”兩字連用,而不是把“武漢”當作完整獨立的詞,當時沒有現(xiàn)代漢語的標點符號概念,按今天的標準,他們的“武”與“漢”之間應(yīng)該加上一個頓號。

而第一個讓“武漢”成為一個正式的現(xiàn)代漢語詞匯的是孫中山,他也是“大武漢”的觀念發(fā)明者。孫中山在武漢留下兩座雕像,一座在民國誕生的地方,1931年建于武昌首義鄂軍都督府(俗稱紅樓)門前;一座在漢口六渡橋即民國漢口特別市規(guī)劃的市中心廣場上,動議于1927年武漢成為民國首都之際,竣工于1933年,俗稱銅人像。早些年漢口銅人像下以 “擂肥”(半大少年勒索中小學(xué)生)聞名,武昌銅像則曾經(jīng)是求醫(yī)者尋找野雞醫(yī)院“紅樓門診”的指路標。那正是武漢最具“大縣城”風(fēng)貌的幾年。

“大武漢”和“武漢”的現(xiàn)代觀念被正式提出是在1919年,“大武漢”是“武漢”的發(fā)展目標。1919年出版的《建國方略》是孫中山關(guān)于中國現(xiàn)代化的“理想國”綱領(lǐng),書中圈定“武漢者,指武昌、漢陽、漢口三市而言”,其實那時民國還沒來得改動前清留下的建制,三鎮(zhèn)在建制上都還不是城市。然后概括構(gòu)成武漢之“大”的三個主要素,即“此點實吾人溝通大洋計劃之頂水點,中國本部鐵路系統(tǒng)之中心,而中國最重要之商業(yè)中心也……”(“頂水點”實指大規(guī)模海運深入大陸腹地的極限點)。正如前文所述,武漢之“大”核心在于武漢在外部世界中的交通與貿(mào)易地位,在孫中山眼中,武漢的水運地位是外向性的,鐵路地位是國家內(nèi)部的,武漢之“大”有國際國內(nèi)雙重格局,其中面向國際的水運地位是首要的。

孫中山把“大武漢”正式形成的時間點預(yù)設(shè)在“中國鐵路既經(jīng)開發(fā)之日”,冀望武漢到那時成為“略如紐約、倫敦之大”的“世界最大都市中之一”。他準確判斷了武漢之“大”關(guān)鍵不在于已有的那些壇壇罐罐,而在其有條件帶動中國腹地擁抱全球化,但他卻沒有預(yù)料到此中最具決定性的“頂水點”日后會越來越靠近下游遠離武漢,更沒有預(yù)料到國門開放與全球化也并非恒定不移。

與其說孫中山預(yù)言了“大武漢”,不如說后世斷續(xù)按照他的規(guī)劃部分實現(xiàn)了“大武漢”。1950年代京廣線貫通于武漢長江大橋,2000年代高鐵首站在武漢投用,都有后人冥冥踐行《建國方略》的影子。然而缺失了主流海輪直達這一環(huán),武漢之“大”恐怕再難企及紐約、倫敦,內(nèi)陸中心城市已是未來上限。

“大武漢”觀念在政治上的第一次落實是在1927年,這一年“武漢市”正式建制并成為首都,實現(xiàn)了孫中山九年前的“武漢”構(gòu)想。武漢是一個“觀念先行”的城市。1926年10月,被圍40天的武昌城向北伐軍投降,此時城中早已糧食斷絕以至于“街上基本看不到狗”。(董玉梅主編《百姓看武漢·百姓回憶》)11月,北伐軍攻克三鎮(zhèn)。1927年初,國民政府將武昌、漢陽、漢口合為“京兆區(qū)”,統(tǒng)稱“武漢市”,從廣州遷都武漢。十幾年前武昌首義只是推翻帝制的革命,北伐攻克三鎮(zhèn)擊敗北洋軍閥才意味著民國真正開始建國進程。武與漢之間合為武漢市并擔當首都,本身就是現(xiàn)代國家建構(gòu)的一環(huán)。民國首都再遷南京后,1929年武、漢又分治為漢口特別市、武昌市。

傍晚,長江大橋武昌橋頭,遠處的黃鶴樓亮燈了。 諶毅 圖

“大武漢”觀念在全國范圍內(nèi)深入人心是通過1930年代“抗戰(zhàn)建國”中的“保衛(wèi)大武漢”。當時風(fēng)靡全國的歌曲《保衛(wèi)大武漢》唱道:“武漢是今日最大的都會,我們要堅決地保衛(wèi)她,像西班牙人民保衛(wèi)馬德里。”脫離上下文,“最大的都會”顯得夸張,加上歌詞前一句“武漢是全國抗戰(zhàn)的中心”才能讓人恍然接受:“最大的都會”不是說武漢本身有多大,而是指當時武漢在全國抗戰(zhàn)中的意義之大,用敵方日本軍部的話來說,“攻占漢口作戰(zhàn)是早日結(jié)束戰(zhàn)爭的最大機會”(皮明庥《武漢通史·中華民國卷上》,下同)。“保衛(wèi)大武漢”是“抗戰(zhàn)建國”之始,蔣公“抗戰(zhàn)建國”的綱領(lǐng),正是在1938年3月于武漢舉行的國民黨臨時全國代表大會并公布的。

國民政府早在武漢會戰(zhàn)前的1937年底就已公布遷都重慶退入大后方的既定戰(zhàn)略,“保衛(wèi)大武漢”注定不會是堅守到底的斯大林格勒之戰(zhàn),而更接近敦刻爾克之戰(zhàn),蔣公后來也宣稱“蓋抗戰(zhàn)軍事勝負之關(guān)鍵不在武漢一地之得失,而在保持我繼續(xù)抗戰(zhàn)之持久力量”。1937年底南京淪陷后,國家也迫切需要通過武漢會戰(zhàn)來凝聚人心,展現(xiàn)決心,爭取國際社會的同情和支援,因此那時武漢又被稱為“中國的馬德里”(1938年9月法國《Regards》雜志封底題圖“漢口將是中國的馬德里”)。另一方面,武漢會戰(zhàn)戰(zhàn)場跨越鄂皖豫贛,戰(zhàn)況慘烈,卻沒在武漢城區(qū)發(fā)生過重大地面戰(zhàn)斗。“保衛(wèi)大武漢”以城市保衛(wèi)戰(zhàn)命名,實質(zhì)上更是一場以武漢為中心的國家動員戰(zhàn),最終保衛(wèi)的是戰(zhàn)略撤退持久抗戰(zhàn)的大局。

國難當頭,那時云集三鎮(zhèn)街頭為“保衛(wèi)大武漢”吶喊助威捐款捐物的市民萬眾一心無暇他顧。會戰(zhàn)進行不到半年,“保衛(wèi)大武漢”就竭盡了“抗戰(zhàn)建國”的使命。10月底,蔣公從武昌三層樓飛離“中國馬德里”,愛國市民轉(zhuǎn)眼成為淪陷區(qū)難民。民國當局撤退前踐行“焦土抗戰(zhàn)”摧毀了龜山北麓的漢陽鐵廠,這才有當今張之洞博物館不在漢陽鐵廠龜北舊址而在1950年代漢陽鋼廠舊址的曲折。抗戰(zhàn)勝利時中方在漢口中山公園張公祠受降,張公祠意在紀念張之洞,命名者正是曾出任偽漢口市長的張之洞之子。

八年戰(zhàn)爭期間武漢平民傷亡最大的一次戰(zhàn)斗發(fā)生在1944年12月,盟軍出動新式B-29轟炸機投M69燃燒彈轟炸日軍重點經(jīng)營的漢口,造成至少2萬中國平民傷亡,15611棟房屋被毀,民族路到王家巷、一元路以下等多片區(qū)域受損嚴重(《武漢市志·軍事志》)。在二戰(zhàn)中平民遭受過重大傷亡的一系列空襲悲劇里,1944年漢口大轟炸存在感很低,即便在武漢也很少被提起。

策劃空襲的陳納德(Claire L. Chennault)將軍在回憶錄中提到他發(fā)現(xiàn)漢口城市(日租界區(qū))與東京、大阪、名古屋相似,于是把轟炸漢口作為日后空襲日本的預(yù)演,武漢就這樣成了抗戰(zhàn)期間遭轟炸最慘烈的中國大城市。參與主導(dǎo)轟炸漢口的正是后來以“火燒東京”而聞名的柯蒂斯·李梅(Curtis E. LeMay)將軍,他把在漢口上空驗證過的方法應(yīng)用于轟炸日本本土城市,僅在東京就傷亡日本軍民10萬。

對于曾在六年前高喊“保衛(wèi)大武漢”的蔣公來說,漢口平民的巨大傷亡只能算作又一次花園口扒堤或是燃燒在長沙、桂林的大火,仍屬“焦土抗戰(zhàn)”之必須,他在日記中寫下:漢口焚城三日。(Stephen R. MacKinnon《The US Firebombing of Wuhan》)空襲后,日軍押著跳傘逃生遭俘虜?shù)娘w行員游街,煽動漢口市民動手毆打。七十二年后,漢口大轟炸幸存者王兆銘、黃孟侯在采訪中表示,應(yīng)該為平民死傷負責的是日本侵略者,而不是盟軍和國民政府。王兆銘回憶,當年飛行員游街過程中沒有一個市民響應(yīng)日寇對飛行員動手,淪陷區(qū)人民發(fā)自內(nèi)心把飛行員視作解放者,大家都認為現(xiàn)場幾個打飛行員巴掌的是日本人假扮的。他還強調(diào),盟國沒有必要為當年轟炸日本本土道歉。

大體上,由于城市對于外來攻防雙方的重大意義,1944年冬天的武漢人承受了本不該他們承受的巨大傷害,并且這種傷害直接來自友軍,但他們拒絕跟隨侵略者報復(fù)友軍,而是把這段記憶存放在一首代代傳唱的童謠里:“天不怕,地不怕,就怕飛機屙粑粑。”這是大武漢的代價,也是武漢人的選擇。

我的一個朋友,祖上是日僑出身,幼年戰(zhàn)亂中與家人走失,危難之際被武昌民間一位骨仙醫(yī)收養(yǎng),在鐵路邊落腳安家長大成人,晚年作為國家干部離休。過去鐵路沿線是流民來武漢落腳的地方,無數(shù)武漢家庭都是從鐵路邊開始繁衍生息、開枝散葉。沒人老惦記這家人祖上來自哪里,誰家又不是帶著前塵往事投奔到武漢這個大碼頭來的呢。

有一句話聽起來豪邁,容不得細想:大武漢見慣了大風(fēng)大浪。是的,我們的祖先是那些幸免于在大風(fēng)大浪中沉沒的人,于是才有了我們。我們無法代替那些水面下的湮沒者,講出這句話。對他們來說,大武漢是一座永遠無法抵達的城市。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司