- +1

看展覽|從畢加索到當下,正在發生的混搭藝術史

各種“運動”和“主義”的充斥讓20世紀的藝術呈現出多樣性和實驗性,多種媒介的介入也使其出現更多的可能性。正在加拿大溫哥華美術館舉行的“混搭:現代文化的誕生”(MashUp: The Birth of Modern Culture)提供一次對于“混搭”文化的全球性調查,記錄了一個富有創造力的風格從19世紀晚期開始的形成和演變,并在21世紀早期已成為文化產品的主要形態。

本次展覽涵蓋了溫哥華美術館的四個樓層,美術館的一樓先帶觀眾走入我們身處的時代——“數字時代:聯合出品時期的盜用和混合”。

21世紀數字技術的廣泛運用如同攝影的起源和變遷,視覺文化的創立、傳播和消費的新技術已經迅速被同化。整整一代人成長于這樣的環境之中,他們輕松獲得大量的圖像,聲音,以及更強大的剪切,復制和混合新藝術形式的能力。

DIY和業余文化的發展拓寬了文化生產領域,催生了一個新的文化生產階層(包括黑客、游戲制作者和盜版商)他們重新包裝利用了幾乎所有的數字化事物。伴隨諸如埃倫?加拉格爾(Ellen Gallagher)、黃炳培等重新定義21世紀的拼貼畫和雕塑組合的藝術家而生的實質性轉折。致力于“混搭”的藝術家們在對事物的重構中,賦予新的意義和語境,對圖像的不穩定性進行了探索。

展覽二樓的主題為:20世紀后期,結構時期的挪用和街頭文化。

隨著經濟蕭條、和政治動蕩影響著戰后一代的樂觀情緒,上世紀80年代出現了更為黯淡和多疑的文化景觀。這一代的藝術家(第一批成長于電視、快餐和基于顯性消費的經濟環境中)將“混搭”作為一種質疑媒體文化、消費主義、認同政治和兩性關系的方法。

這一時期新媒體開始出現,多聲道錄音、便攜式錄像、即時攝影和大規模印刷,以及在日益增長的全球化經濟中圖像和物體傳播的大規模擴張。

對此,“混搭”轉向挪用、侵占的策略,住宅區可以發現概念藝術家約翰?巴爾代薩里(John Baldessari)的作品和“嘻哈”的亞文化群。

在這一波的“混搭”浪潮中的藝術家們通過模仿和惡搞質疑表象的本質,展現了圖像的吸引力并造成占主導地位的權力結構的不穩。

此外,20世紀80年代個人電腦的運用以及電子繪圖、聲音和設計程序的改進推動了以計算機為獨特媒介的網絡藝術。到20世紀90年代末,應用于音樂和數碼領域的技術已經明確轉變為視覺文化,這成為了21世紀現代文化創新力的樣本。

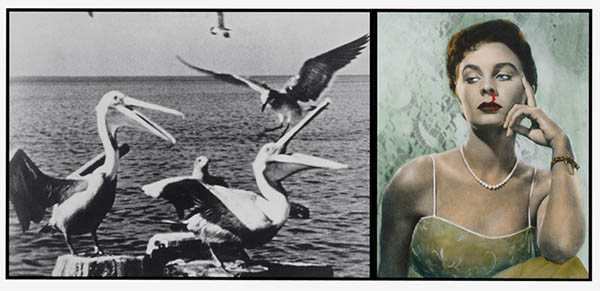

展覽三樓:戰后藝術,大眾媒體時代的剪切復制運用。

在第二次世界大戰之后,大批量生產消費品和無線電廣播的普及引發了文化混搭的第二波浪潮,推動了全球化和跨媒體化的發展。“混搭”之風迅速傳播到文化生產的各個領域,開創了音樂、建筑、藝術、設計、電影和文學新模式。諸如安迪? 沃霍爾(Andy Warhol)和羅伯特?勞森伯格(Robert Rauschenberg)這樣的藝術家不僅剽竊了廣告和流行文化的意象,也復制了現代制造業的生產流程。

電影現有鏡頭和蒙太奇手法的使用在這一時期也急劇增加,諸如達拉?貝恩堡(Dara Birnbaum)和白南淮(Nam June Paik)這樣的藝術家重構大眾傳媒的圖像以展現對現代文化的動態批判。

隨著對消費品、廣告和大眾傳媒意象的欣然接受,戰后藝術家們徹底轉變了藝術創作的前提和實踐,藝術和生活的界限日益模糊。通過將商品文化融入實踐,這些藝術家的作品既是后工業社會的產物,同時也對其進行了批判。

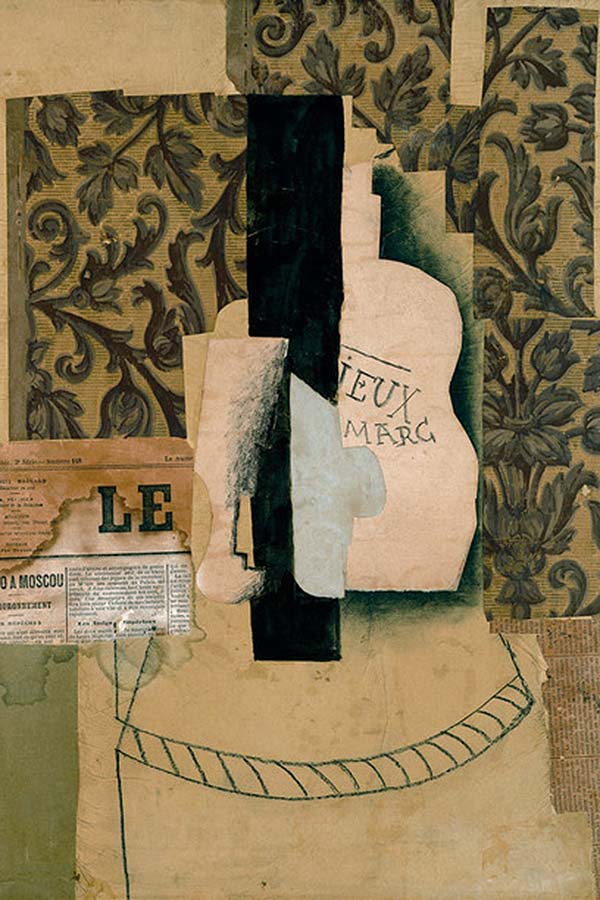

展覽的四樓回到了“混搭”的起源:20世紀早期,拼貼蒙太奇和現成品。

盡管如今“混搭”滲透到幾乎每個創新的理念,這種文化生產的探索僅僅只有一個世紀。因機械復制技術發展的推動,20世紀初期見證了公眾觀念和圖像流通的根本轉變。維多利亞風格的攝影拼貼和奇幻蒙太奇明信片是這種手法的早期流行表現,之后轉變了傳統優秀藝術。

在1912到1914年的實驗期間,畢加索和喬治?布拉克(Georges Braque)創造了拼貼畫和初步的藝術組合實踐。通過將自然形態的素材引入繪畫和紙張構建,他們創立了繪圖的全新模式。盡管畢加索和布拉克之后不久就放棄了這些做法,這種短暫的學術研究模式深刻影響了幾個關鍵的先鋒運動。

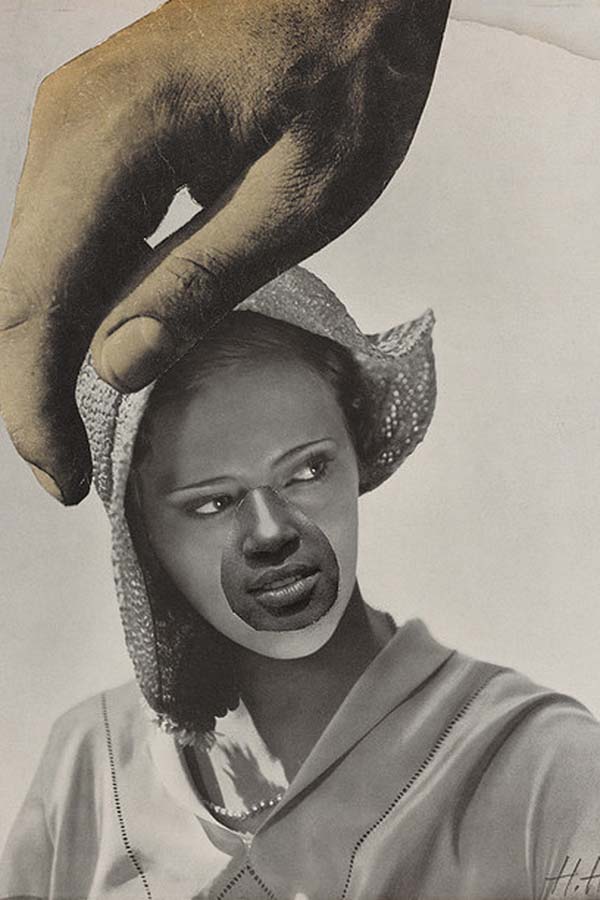

從漢納?奧克(Hannah Hoch)和約翰?哈特菲爾德(John Heartfield)的達達主義和超現實主義蒙太奇攝影到約瑟夫?康奈爾(Joseph Cornell)將拼貼手法應用于電影,從路易吉?盧梭羅(Luigi Russolo)的噪音探測到杜尚(Marcel Duchamp)的現成品,這一時期的特點是抵制繪畫常規形式的激進實驗。

藝術家打破了學科間的壁壘,重新定義了什么是“優秀”藝術并著手合力應對大規模生產的出現和現代生活中創造力本質的改變。使用自然形態的物品、圖像、聲音和詞匯的日常藝術形式的語境重構將成為下一世紀中藝術實踐的主題之一。

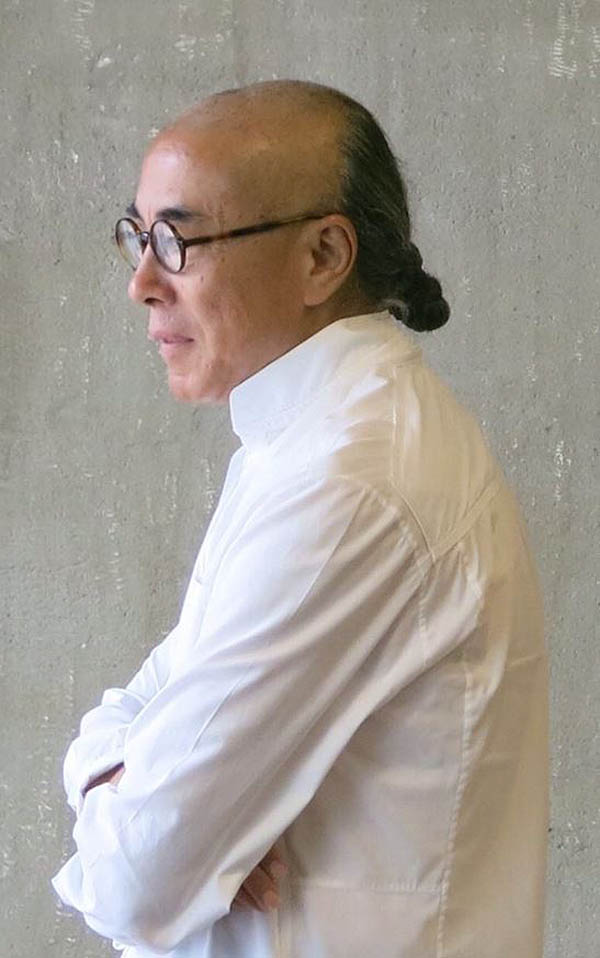

參展藝術家谷文達訪談

澎湃新聞:MashUp(混搭)主要是20世紀以來的藝術變化,能不能談一下您對這個展的認識?

谷文達: MashUp(混搭)是一個音樂的詞匯,有“嫁接”的含義,展覽從畢加索開始,現代主義藝術也是從他開始延續至今。發展過程中,經過了多方面了“融合”,成為了一個多媒體、多視角的當代文化。

這個展覽籌備了三年,主策展人是Daina Augaitis,她對中國文化非常了解,其中邀請了徐冰、邱志杰和我三位中國大陸藝術家參展,我的理解中“MashUp”是自己的文化和其他文化的結合,更具體地說就是在改革開放后,中國當代藝術家把自己的繪畫元素和現當代或是西方元素結合起來的一個過程。

而整個展覽從畢加索開始,藝術不在是純粹的雕塑或是油畫,藝術變得多元化,比如梵高和浮世繪、畢加索、杜尚和現成品,一直到安迪?沃霍爾的波普藝術宣稱的任何人都可以出名15分鐘,任何媒材都可以變成藝術。

這樣的展覽也許在30年前是不會有的,因為中國30年前還沒有當代藝術,如今中國的當代藝術已經成為了被藝術界認可的、不可或缺的一部分。

澎湃新聞:西方20世紀以來,媒體文化和消費主義之間的關系,西方當代藝術和中國當代藝術的關系是什么?

谷文達:從我的經驗出發,我是87年離開中國的,離開之前我參加了“85美術運動”,在這樣的情況下,我形成了中西文化的對照和共鳴。我一直周旋于中國的當代主義、中國的傳統和西方的當代文明之間。我科班出身是國畫系,“85美術運動”幾乎沒有科班國畫參與其中,從一開始我就是“混搭”的,既做當代,又研習中國傳統的山水、書法。而最后作品中看不出東西方,成為了一個“異體”的文化符號。

我認為消費主義運動是從19世紀開始的,到20世紀80年代隨著美國文化走向高峰,幾乎任何一個文化的角度都作為市場來消費,市場消費中產生了流行文化,從而演化出搖滾樂和波普主義。這無疑是資本主義政治經濟的產物,其中消費文化最極端和根本的就是“波普文化”,因為大眾的參與,波普文化走向市場,比如好萊塢的電影、英國的搖滾樂,在亞洲80-90年代,這種流行文化演化為“卡拉ok”。“卡拉ok”中朗朗上口的歌詞也可以被認為是現代唐詩。

市場化的發展導致了娛樂文化,任何一個嚴肅的藝術沒法離開市場和消費,其中最完美的結局是流行藝術是嚴肅藝術做一個結合,比如,安迪?沃霍爾、杰夫?昆斯和達明?赫斯特。

MashUp(混搭)也代表了一種美國精神,當代文化的載體是美國,美國并不是一個單民族文化,在這樣的文化背景下,“混合”精神全部攤牌了。

這些東西在中國現當代文化中,也能顯出一些端倪,特別是網絡時代的到來,任何一個事件都可以被網絡吸收。也許從今天可知的視角看最高級的消費時代歸結為“網絡時代”。

澎湃新聞:在訊息如此發達的網絡時代,中國藝術展和西方展覽有什么區別?

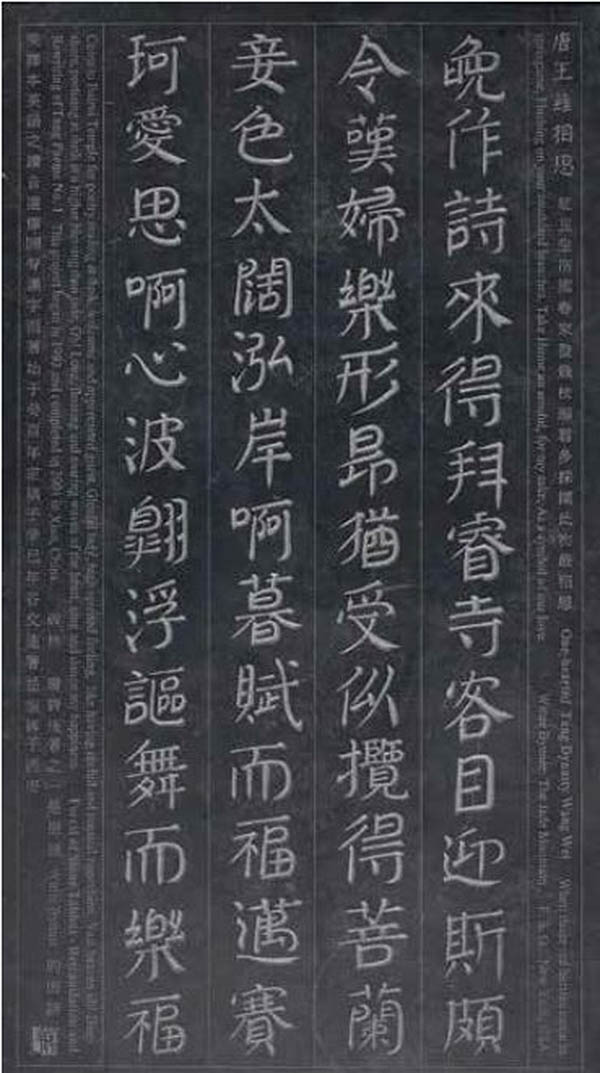

谷文達:不管通過何種渠道,在dislocation(非本地)的狀態下(在中國展賈科梅蒂,八大山人在美國展出)離開了前后連貫的語境,就是一種MashUp,是有矛盾、有誤解地了解另一種文化。誤解有時也是一種創造。我做過一組“唐詩碑”的作品,這也是一種對非當下文化演繹。通過用英語翻譯,在用唐詩的發音來選擇中國字組成新的唐詩。

任何一個對異族文化的了解,是非常微妙的,對我而言,身體力行比徑直地把一個作品拿來看現實地多,從嚴格意義上說,在中國看賈科梅蒂和到他的生活地看肯定不一樣,你就會理解賈科梅蒂是環境的產物,會看得有根有據。

澎湃新聞:中國當代藝術發展至今和西方有何異同?

谷文達:藝術本身的質量和能量取決于文化的成熟性,與政治經濟的平臺產生一種邏輯關系。美國在變成帝國之前,早期的工業巨子家庭受的是法國文化的熏陶,學的是法文,用的是法國的古董家具,因為當時法國是歐洲文化的代表。這個情況似乎可以照搬到中國來,現在中國很多孩子去英美留學,和美國當時從屬于歐洲文化有相似之處。第二個邏輯關系是政治經濟創造的平臺,產生領導地位的藝術。比如,羅馬帝國時期的意大利,或是中國的唐代。

但占統治地位的藝術,是不是一定是好的?“好”是非常主觀的,假如二戰之后,中國占有領導地位,那世界拍賣場上最貴的藝術家可能是黃賓虹、齊白石。而不是印象派,但如果現在藝術家已經再畫印象派,則被認為是商業化,沒有任何創造性。所以藝術好壞,是不存在意義的,最后評判藝術好壞,一定是所屬的階級和政治經濟的影響力。

中國的當代藝術發展至今只有三十年,中國當代藝術的威力主要在于體量,而從質量來看韓國、日本的做當代藝術比中國成熟得多。

澎湃新聞:您這次的展出作品84年的作品,能否談一下這件作品創作的背景?

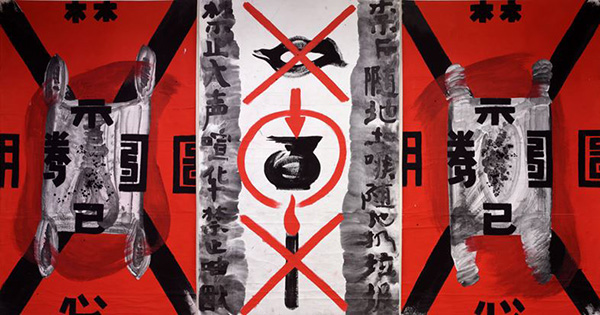

谷文達:我在“85美術運動”期間畫了一批這樣的作品,從現在的話講是“政治波普”,但當時還沒有這樣的名字,我用了幾何主義和觀念主義,形成一個Mash(融合)。這張畫完全用水墨的技術,以潑墨為載體,加上當時流行的標語。

這個作品借用了弗洛伊德書的名字《圖騰與禁忌》,題目中“現代意義”還包括環境的意識,實際上是一個綜合體。

這組作品第一次展出在西安,1986年中國藝術研究院和陜西美協舉辦了一個中國畫理論討論會,他們選擇了兩個藝術家的展覽作為實踐的對比,一個展的是黃秋園(1914—1979)的復古傳統山水畫;另一個是我,我是當時最極端的現代主義。我的展覽有兩部分,一部分是大型的水墨裝置,另一部分是小型傳統的山水畫,借此突出我是由傳統中走出。

澎湃新聞:中國美院的中國畫教學至今都是傳統的,您當時是怎么從傳統走出的?

谷文達:我受的是傳統的中國畫教育,當時美院帶我的老師是陸儼少,我和潘公凱當時都是國畫系的,潘公凱當時一直支持新山水畫,當時我們想設定一個國畫的臨界點。那個時代李小山的《中國畫窮途末路論》否定了中國傳統繪畫,實際上這也是我的實踐。因為我的這些實踐,使當時浙江美院(中國美院)成為了中國畫的震源中心,我的這組作品把封建文人把玩的水墨藝術和文革符號結合,以此形成一種強烈的對比。

澎湃新聞:根據我們對文人畫的定義,這組作品是否還與“文人畫”有聯系?

谷文達:無論文人畫有多少理念、禪意和士大夫的情懷,最終還是要通過筆墨紙來落實。我的這組作品都是照章而來的,甚至裱畫的格式也是傳統。不同的是,這些繪畫被當代主義“占據”,不完全是文人畫了,這也是這次溫哥華策展人選擇這組作品的原因。

中國當代藝術的出處,一定和自己的文化歷史背景有關,也許再過100年看今天的當代藝術家,如果沒有在某種意義上和中國文化有嫁接,就會是一個虛無的東西。藝術從自己的文化和生活中而出,即使模仿得再像,也不可能出現賈科梅蒂、蒙德里安,因為我們生活在中國這片土地上。

現在中國藝術分有國粹派、有中西結合派、有西方派,但在中國的西方派(模仿西方舶來品,做西方主義的藝術)也不可能完全西方,盡管現在是網絡時代,但中國的網絡時代和美國的一定會有區別,因為你的載體就是一個中國人。

這里再回到這次展覽所說的Mash(混搭),土壤一定是原來的,嫁接物是外來的。土壤和種子代表了一切。

澎湃新聞:這是你最早的一組當代藝術作品,之后是“谷氏簡詞”,其中的演變過程是什么樣的?

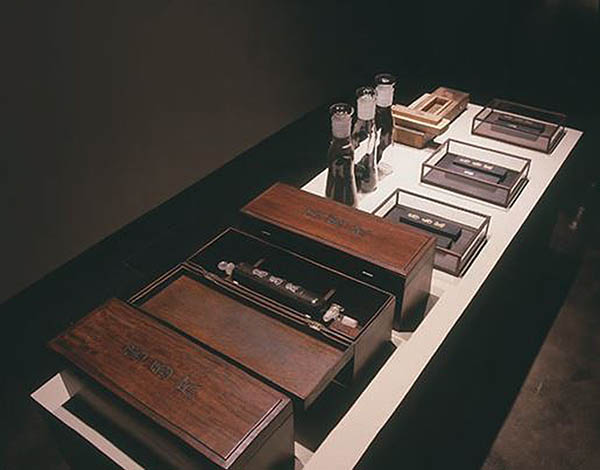

谷文達:其實我一直帶著不同層面、不同深度的Mash(融合),我一直在融合,這個融合的過程實際上是中國和美國一直在變化中,不管是我最早期的水墨畫到現在我為聯合國做的裝置和人的基因墨錠,我把它命名為“黑絲墨”,我把中國人的身體和文化結合起來。我用中國人的頭發,加上曹素功傳統制墨技藝制作。相同類型的還有“綠茶宣紙”,我的藝術實踐在怎么做都沒有離開筆墨紙硯,都是在回歸。

谷文達,炎黃基因風景一號(局部),綠茶宣紙、黑絲墨、木板,207 x 2760cm,2012

展覽信息:

展覽名稱:混搭:現代文化的誕生(MashUp: The Birth of Modern Culture)

展覽地點:加拿大溫哥華美術館

展覽時間:2016年2月20日-6月12日

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司