- +1

沈衛榮|休謨的佛緣:發現抑或構建?

或曰無聊才讀書,我是放假才讀書。這個假期首先吸引住我眼球的是一篇發表于《大西洋月刊》2015年10月號上的題為《休謨和佛陀:我對西方啟蒙運動之東方根源的追尋是怎樣或已解決了一個哲學的謎題和結束了我的中年危機的》的文章。作者用新聞人的筆法,將個人生活之跌宕起伏巧妙地寄寓于學術生涯之探索精進之中。一遍讀罷,覺得妙趣橫生,天下故事原來都是無巧不成書,挖掘出來竟然可以如此峰回路轉,引人入勝的;然而,回味再三,似又覺得天下事雖常匪夷所思,但哪能都如此這般地巧合人意呢?或許,天下好事都不是被素心人偶然發現的,而多半是被有心人刻意構建出來的,別人只要將故事構建得巧妙一些,我們就統統信以為真了。這篇文章對休謨之佛緣所做的上窮碧落下黃泉式的學術追蹤貌似鑿鑿有據,但它終歸不過是構建出來的有關東西文化交融的一段好事,從中我能隱約品出一絲“東方主義”的怪味。

這篇文章的作者艾莉森·戈普尼克(Alison Gopnik)是一位猶太裔的美國人,原本是教科書級別的北美成功學術女性的典范,十六歲迷上了認知科學和分析哲學,二十五歲就當上了加州大學柏克萊校區的哲學和心理學教授,有著幸福和激情的婚姻生活,還有三個茁壯成長著的兒子。可是,這一切的成功和幸福都在她五十歲那年煙消云散了。婚姻散了,兒子們離開了,工作激情也沒了,她遭遇了中年危機。從此,她心碎了、失眠了、抑郁了,甚至連性取向也發生變化了。情急之下求助于醫生,醫生給她開出的藥方是百憂解(Prozac)、瑜伽和禪修。她討厭百憂解,又不擅練瑜伽,對禪修還算有點興趣。但覺得與其實修,倒不如研究禪修,于是開始閱讀佛教哲學。她曾是一位堅定的無神論者,對任何宗教的東西都持懷疑態度,然而,年滿五十、成為雙性戀者和佛教徒這三件聽起來互不搭界的事情,卻成了北加州資深猶太學術熟女人生旅程中的一個標準的過渡性(成人)典禮。

不知道戈普尼克教授讀了多少、讀了哪些佛教著作,要緊的是她很快有了一個驚人的發現,她覺得她所讀到的佛教哲學的一些觀念聽起來與她在18世紀蘇格蘭哲學家、歐洲啟蒙運動的創立者大衛·休謨(David Hume,1711—1776)的名著《人性論》中曾經讀到過的思想非常地相像。同樣是哲學家的戈普尼克對休謨抱有一份十分特殊的惺惺相惜的情感,因為據說還是青少年的休謨就曾犯了她五十歲時才犯的“有學問人的毛病”(the Disease of the Learned),即焦慮癥和抑郁癥。當時尚未成年的休謨感覺自己找見了一種新的思想和生活方式,想要寫出一部大書來把他的這些思想傳達給別人,而這樣的念頭幾乎把他逼向了瘋狂。當時的醫生給他開出的處方是抗歇斯底里藥丸、騎馬和紅葡萄酒,像是他那個時代的百憂解、瑜伽和禪修。可幸的是,在接下來的三年時間內,休謨不僅從抑郁中康復,而且還寫出了人類哲學史上最偉大的作品之一——《人性論》。

在《人性論》中,休謨否定了一切對于人性之宗教的和哲學的傳統解釋,他像牛頓一樣,宣布了一種基于觀察和實驗的新的人性科學的誕生。他提出世間并沒有靈魂,沒有一貫的自我,也沒有“我”。“當我最深入地進入我稱之為自我的那個東西時,我常常于諸如冷熱、亮暗、愛恨和苦樂或者別的一些特別的感知上躊躇不前。離開了感知我于任何時候都從來無法捉住自我,除了感知我從來無法觀察到任何東西。”

休謨以前的哲學家們都在尋找可以支撐我們日常經驗的一個“形而上的基礎”,或者是一位全能的上帝,或者是一個我們意識之外的超驗的現實,而休謨則徹底地否定它們的存在。他覺得只要你真的用力地去看任何我們以為我們知道的東西,這個“形而上的基礎”便坍塌了。休謨思想之偉大就在于他認為從根本上來說,形而上學的(超自然的)基礎并不要緊,經驗本身就已足夠。請問當你放棄上帝或者“超驗的現實”,甚至“我”時,你失去什么了嗎?月亮依舊明亮。你依然可以預見到一只正在倒下的杯子會被打碎,所以你可以伸手去把它接住。你可以對別人的痛苦感同身受。科學、工作和德性均可保持不變。

如果你自己正是這樣想的,你或就可以活得更好。放棄了對死后之生命的預期,你就能真的享受死前的生活;放棄了形而上學,你就可以專心于物理學;放棄了那個你的寶貴的、唯一的和無可替代的自我的觀念,你就可能對其他人更加富有同情和理解之心。

戈普尼克覺得上述休謨有關人性的這些觀念與他那個時代西方的哲學和宗教格格不入,她納悶休謨這些顯然超越了18世紀歐洲這一時空的觀念究竟是從哪里來的?她想搞明白到底是什么東西居然將一位十分神經質的長老會的青少年改變成了一位歐洲啟蒙運動的偉大創立者?而她好像沒花多少功夫就很自信、果斷地得出了一個振聾發聵的結論:是佛陀和佛法改造了休謨。

戈普尼克自信她在閱讀佛教哲學時找到了許多與休謨思想平行的內容。例如佛陀否認有一位全能的、慈悲的上帝的存在。在佛教的“空性”說中,佛陀告訴世人說:我們并沒有證據可以證明外部世界的存在;我們的自我的觀念不過是一種幻覺。還有,佛教圣者那先比丘也曾說過,不管是人還是車,皆本無自性,車不過是輪、輻、輞、轅等材木之合聚,人也不過是頭面目耳鼻口頸項肩臂骨肉手足肺肝心脾腎腸胃顏色聲響喘息苦樂善惡等合聚,它們都沒有一個超越的本性。佛教的這些說法與休謨所說的“離開了感知我在任何時候都從來無法捉住自我”簡直就沒啥兩樣,至少戈普尼克對此深信不疑。

可是,于休謨寫作《人性論》時的18世紀30年代,沒聽說過在歐洲有什么人對佛教哲學有什么了解,按理說休謨根本不可能從佛教哲學中汲取養分以孕育他自己對人性的真知灼見,他又是如何締結這段佛緣的呢?戈普尼克把這個疑問當作了歐洲哲學史上的一個謎題,接下來的很多年內,她一直在用她原本并不擅長的史家功夫,做著超越時空的跨學科之旅,摸索探尋,孜孜不倦,最終不但揭開了這個學術謎底,而且還順利地走出了中年危機,開始了人生的又一個春天。

戈普尼克這次學術旅程的起點于她或是一個重大的發現,然于我等藏學家而言則早已經是一個常識:及至1730年代,至少有一位歐洲人,他對佛教哲學已經有了十分全面和深刻的了解,他留下了許多關于佛教哲學思想的長篇論述,其中對緣起、空性和轉世等佛教思想都做了極有深度的詮釋,至少直到20世紀無人可以超越,他就是意大利耶穌會傳教士伊波利托·德西德里(Ippolito Desideri,1684—1717)神父。

德西德里神父是西藏歷史上第一位獲準于拉薩居住的羅馬天主教耶穌會傳教士,他于1716年3月到達拉薩,于此一共住了五年時間。由于得到了當時的藏王拉藏汗的支持,德西德里很快進入格魯派三大寺之一的色拉寺中居住、學法。多年間,他得以與寺內喇嘛們一起念修佛法,刻苦地學習、研究藏傳佛教之甚深密意。與傳教史上出現的很多才華橫溢的耶穌會傳教士一樣,德西德里除了有不可抑制的傳教熱忱以外,也具有極為出色的語言能力,很快他就精通了藏語文,可用非常典雅的古典藏文書寫宣傳天主福音的冊子,并討論佛教精義與天主教教法之間的異同,力圖用他的博學和他認真比較這兩種宗教后得出的結論來證明天主教的優越,以說服那些同樣博學的西藏喇嘛們改宗天主教。

于西藏傳教和學法的五年時間里,德西德里不改初衷,始終以弘傳天主福音為立命之本,但是,隨著他對佛學的了解不斷加深,他開始欣賞和同情佛教,甚至對它產生了歸屬感。他曾用意大利文翻譯了宗喀巴大師的著作,還留下了一部題為《白頭喇嘛伊波利托向西藏賢者請教宿世和空性見地》的長達五百多頁的藏文著作,專門討論佛教之空性和轉世理論。可惜,由于天主教內部耶穌會和圣方濟各會兩派就他們于西藏傳教的權利發生了嚴重的

爭執,最終耶穌會落敗,德西德里被迫于1721年初啟程離開拉薩,輾轉印度等地于1727年回到了歐洲。從他離開西藏到謝世的十一年時間內,他寫作了包括《西藏歷史記錄》(Historical Notices of Tibet)在內的大量文字作品,詳細記錄了他在西藏的見聞和歷程,這些作品無疑是20世紀以前歐洲人有關西藏和藏傳佛教的最詳細和最系統的記載。

大家知道,歐洲歷史上最初出現的一批東方學家有很多是曾在東方傳教的耶穌會士中的飽學之士,而德西德里神父無疑是歐洲歷史上第一位藏傳佛學家,他的佛學研究,不管是論視角,還是論成就,即使放諸今日之學界亦依然頗為可觀者。如果說前述休謨《人性論》中出現的“無我”思想隱約顯現出了佛教哲學的一點影子,那么德西德里和他的著作在對佛教思想的介紹、接受和理解上顯然都不是休謨《人性論》中的只言片語所可比擬的,它們遠遠地走在了休謨的前面。要說德西德里寫成于1727年前后的《西藏歷史記錄》等作品,曾給于1735年開始寫作的休謨的《人性論》帶來過某種影響,它當然也應該是有可能的。

遺憾的是,歷經努力但終究無望返回西藏的德西德里于1733年抑郁而終。因為得不到梵蒂岡當局的許可,他留下的所有作品也從來不曾被出版過,他的手稿散落于天主教會的檔案館中,被束之高閣,從此湮沒無聞,直到1875年才被人重新發現。《西藏歷史記錄》最早的英文節譯本出現于20世紀30年代,它的意大利文本也是到了20世紀50年代才經藏學大家Luciano Petech先生之手整理、出版,而它的英文全譯本的出現則更是不久前的2010年。由此看來,在休謨寫作《人性論》時的1735年,即使歐洲曾經出現過德西德里神父這樣一位佛學大家,休謨應該也不可能直接受到德西德里和他的著作的影響。

可是,看似不可能并非一定不可能。事在人為,一切皆有可能,就看你想要還是不要。戈普尼克教授深有感慨地說:“當你年輕時,你想要東西:工作、愛情和孩子;當你人到中年,你想要去想要東西;而當你抑郁時,你不想再要任何東西。于我所有欲望、希望和未來似曾全部消失。可我現在至少還想知道休謨是否曾經聽說過德西德里。這是我的未來或會回來的一個信號。”正因為她還有這樣一個強烈的愿望,她的生命再次燃起了激情,終于將不可能變成了可能,不但于學術上成功地為休謨的《人性論》構建起了佛緣,而且也幸運地找回了屬于自己的未來和幸福。

戈普尼克曾輾轉歐美眾多的檔案館、圖書館,花費了大量的時間和精力來尋找和閱讀德西德里留下的各種文字的作品,也閱讀了大量有關休謨生平的文獻資料。雖然她并沒有在德西德里的作品中找到與《人性論》中之“無我”思想相類似的表達(讓我好奇的是,她好像根本就沒有費力去尋找這樣的證據),然而,功夫不負有心人,她最終找到了休謨與德西德里有可能的交集點,從而成功地替休謨的《人性論》締結了一段佛緣。

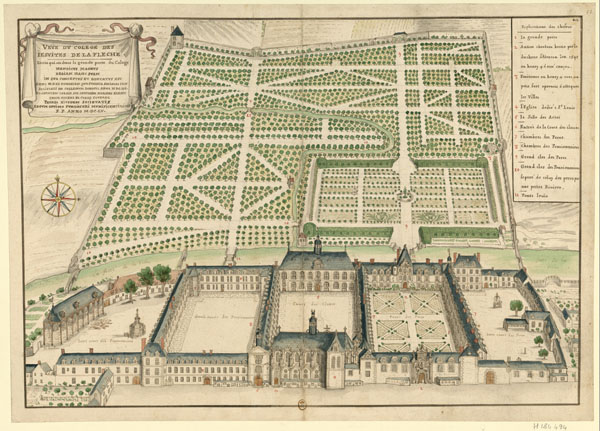

戈普尼克在德西德里著作的最后部分讀到了這樣一段話:“「8月]31日中午時分,我到達了在拉弗雷切的我們的皇家學院。在那里我得到了院長、副院長、Pere Tolu和其他別的神父們的特別照應。「9月]4日,我離開了拉弗雷切。”這段話說的是德西德里從亞洲返回歐洲后取道巴黎回羅馬,曾于1727年8月31日途經位于巴黎西南、距離巴黎160英里的一個名叫拉弗雷切的小鎮,并于此間的一家由耶穌會辦的皇家神學院中停留了四天,與這里的院長和一眾神父們有過交往。

在拉弗雷切小鎮上住過的四天,在德西德里的生平中顯然是無足輕重的。然而,對于戈普尼克來說,這個發現卻是一個非同小可的突破,令她在圖書館內忍不住失聲大叫起來。因為她知道在1735年,也即德西德里離開此地的八年之后,休謨也來到了這個小鎮上鄉居,并在這里住了兩年,寫成了他的傳世名作《人性論》。

很遺憾,休謨并沒有與德西德里在此小鎮邂逅。休謨移居拉弗雷切據說主要是因為這里便宜易居,而在他留存至今的信件中可知,他曾是多么地喜歡這座小鎮和小鎮上那些既有文化、又熱情好客的居民。更為重要的是,休謨曾去過那座有上百耶穌會士聚居的皇家神學院,曾帶著滿腦袋的《人性論》中的問題在神學院的長廊內散步,還利用過神學院的圖書館,和神學院內一位似乎“還有些學問”的神父有過交往。這么說來,休謨還是極有可能從皇家神學院內的某位神父那里聽說過德西德里的事跡,聽聞過他所傳的佛法,甚至他還有可能在神學院的圖書館中直接讀到過《西藏歷史記錄》的稿本,因為德西德里正是在他途經拉弗雷切前后這段時間內寫成了《西藏歷史記錄》這部稿子,戈普尼克相信他日后還極有可能曾將他寫成的多個稿本中的一個寄給了這家皇家神學院的圖書館。

更加值得一提的是,德西德里提到過的那位他在皇家神學院內見到的神父Pere Tolu,被戈普尼克發現他的名字原本應該是P.Charles Fran?ois Dolu。這位Dolu神父曾經于1687年受那位對基督教和西方科學十分感興趣的暹羅國王Narai的邀請,與一眾耶穌會神父一起前往暹羅傳教,與當地的小乘佛教徒們有過很多的交往,以后又到印度傳教多年,直到1723年才從印度返回,定居于拉弗雷切的皇家神學院。這位Dolu神父十分博學,對哲學和科學都頗有研究,相信他對佛教哲學也有較深的了解。再有,他不但曾經在皇家神學院內接待過德西德里,他也是唯一一位還有可能在八年之后依然健在,還與休謨有過交往、并被休謨認為“還有些學問”的神父,盡管他當時已經是八十歲的高壽了。總之,極可能就是這位Dolu神父把他從德西德里那里聽到的有關佛教的“無我”的思想,傳達給了當時正在寫作《人性論》的青少年休謨,當然也可能就是這位在暹羅與南傳佛教徒有過很多互動的Dolu神父,將自己也很精通的佛教的“無我”觀一五一十地傳授給了通常極不喜歡在課堂聽教授們說教的尚在抑郁中的休謨的。

至此,一切似乎都水落石出,休謨應該曾經聽說過德西德里,他確實和佛陀有緣。18世紀歐洲哲學史上的一個謎題終于揭曉了,而戈普尼克教授的第二春也該如期而至了。

然而,這一切終究還只是可能而已,它們不是歷史的事實。這段公案自然或還有另外一種可能性的存在,即休謨根本就沒有遇見過Dolu神父,也根本沒有聽說過德西德里此人,他從來沒聽說過佛教的“無我”思想。至今沒有任何證據表明德西德里的《西藏歷史記錄》的稿本曾經真的出現在拉弗雷切皇家神學院的圖書館中,更無法證明休謨曾經于此讀過這個稿本。佛教哲學也許對休謨《人性論》的寫作毫無影響。前述戈普尼克教授的所有努力頗具喜劇性地表明了前一種可能性的存在,但她絕無可能否認這后一種可能性的存在。

戈普尼克曾將上述內容寫成一篇學術論文,發表在國際學術期刊《休謨研究》上。若以傳統史學的標準來衡量,她的這篇論文應該說是不合格的,因為它只是提出了一些最終無法得到證實的可能性,而沒有真正揭露任何歷史的真實。她對休謨、德西德里和Dolu神父個人關系之連接的考據并不成功,看起來她再怎么努力也不可能找到還有更確切的資料可以證明她的這種假設;但是,她的這些探索并不是沒有意義的,如果我們把她的這個聽起來有點離奇的、滲入了太多個人情感的學術計劃,放到西方啟蒙運動史研究這一個更加廣闊的學術背景中,并把它當作一種新的學術趨向的代表來評價的話,它或并非一無是處。

晚近西方史家開始嘗試以一種全球化的視角來考察西方啟蒙運動的歷史,他們不再把啟蒙運動當成只是幾位敢于開風氣之先,敢于打破舊習、打倒偶像的歐洲哲學家們的獨自的創造,而是更傾向于認為啟蒙精神并不只是西方的,它或也有其東方的根源,它或是東西方思想碰撞出來的火花。當年那些嘰嘰嘎嘎的木船就像今天萬能的萬維網一樣,攜帶著東西方的各種思想、觀念跨越了各個大洲和各種語言、宗教的界限。盡管東西方都曾出現過打著形而上的絕對真理的名義而實施的暴行,企圖去征服和改變那些被他們認為是錯誤的、被他們當作異端的他人的宗教和信仰,但人類最基本的對知識和經驗的渴望并沒有因此而泯滅,在他們試圖改變他人的宗教信仰、哲學思想,乃至生活方式的時候,他們也從來沒有停止過對他人的宗教信仰、哲學思想,乃至生活方式的探索和了解。曾經有像德西德里和Dolu神父一樣的數量巨大的耶穌會傳教士,他們對在亞洲的傳教充滿了熱情,且不遺余力地身體力行,與此同時,他們也對包括佛教在內的亞洲宗教、思想、哲學充滿了好奇,很用心地去了解和研究它們,他們把這些亞洲的智慧和思想帶入了歐洲,并深刻地影響了歐洲。歷史地看,德西德里對西藏和藏傳佛教的影響幾乎可以忽略不計,可是他對歐洲的影響卻不可估量,特別是如果我們也像戈普尼克教授一樣,堅信連歐洲啟蒙運動的創始人休謨也曾受過他所帶回來的佛教思想的影響的話。

不管休謨究竟有沒有聽說過德西德里,我們都應該相信在拉弗雷切居住的兩年給休謨的思想帶來了巨大的改變。拉弗雷切這個今天看來名不見經傳的法國鄉間小鎮,它在18世紀30年代卻曾經是一個十分國際化的學術重鎮,是一個東西文化交流的中心。拉弗雷切的耶穌會皇家神學院聚集了很多當時最著名的飽學之士,它是整個歐洲少有的幾個同時集結了一批既精通當代西方哲學、又了解亞洲宗教的優秀學者的地方。耶穌會士雖然是正統天主教神學的最頑固的捍衛者,但他們同時也是當時最前衛的思想家和科學家,即使就他們對佛教這樣的異端宗教的深刻了解而言,在當時也無出其右者。如果休謨確實受到過佛教思想的熏陶,那么拉弗雷切無疑是最可能,也是最理想的一個地方。

我們或可把戈普尼克的上述研究看作是以全球化視角來考察西方啟蒙運動歷史的一種嘗試,而對德西德里神父當年留下的著作的整理和研究應該是今日倡導的全球思想史研究的一個重要組成部分。可以預計,對他的著作的翻譯和研究或將披露出更多東西方哲學思想的連接。但不得不說,將休謨《人性論》中對全能的“形而上之基礎”,和對靈魂、自我的否認,斷定為是休謨受了佛教的影響,甚至是直接受了德西德里,或者Dolu神父的影響,這無疑還是相當牽強的。戈普尼克文章中對此并沒有提出任何過硬的文本依據,她列出的自認為與休謨的觀念相類似或者“平行的”(parallel)佛教思想,聽起來實在大而化之,很難令人信服。她提到的也先比丘有關車、人皆本無自性的說法,或許對南傳佛教有所了解的Dolu神父耳熟能詳,但它對于專擅藏傳佛教的德西德里神父而言,則并不是必須要常掛在嘴邊上的教條。

若要證明休謨對“形而上之基礎”的否認這一思想確實來之于佛教的影響,我們還需要做更多過細的語文學的和思想史的研究工作。在對此得出一個過硬的肯定性結論之前,我們恐怕不得不把這“一個哲學的謎題”(a philosophical mystery)看成是戈普尼克教授自導自演的一個偽命題。渴望為西方的思想尋找東方的根源,就像把瑜伽和禪修當作包治焦慮癥和抑郁癥的偏方一樣,多少透出點東方主義和新時代思潮的意味,近代東方主義的一個典型特征就是認為東方還保留著西方早已經失傳了的古典智慧。或許休謨的人性論思想本來就是他天才的創造,或者他更多的是從笛卡爾等西方哲學家的懷疑主義思想中得到了靈感,或許在對“形而上之基礎”的否認上休謨與佛陀只是不謀而合,英雄所見略同罷了,這中間并不一定需要德西德里神父登場。

在西方與西藏的交流史上,曾經出現過不少迄今難以得到解釋的宗教和文化相雷同的現象,它們遠比休謨的人性論和佛教之“無我”觀之間的莫須有的相像更令人驚詫和不解。例如,從14世紀前期到過蒙元統治下的中國的鄂多立克和魯布魯克等神父開始,就一直不斷有西方天主教傳教士驚嘆喇嘛教與羅馬天主教會是如此驚人的相像,它們都有一位至高無上的教主(達賴喇嘛或者教皇)、身上穿著同樣的大紅袍、手中拿著同樣的念珠、同樣用面包和葡萄酒作為彌撒時的圣餐、同樣要做臨終涂油禮、同樣要唱詩祝禱、為新人祝福、為病人祈禱、信徒同樣要做齋戒、僧人同樣要修苦行等等。在他們看來,喇嘛教和羅馬天主教之間這種如此匪夷所思的相像,若不是魔鬼的作品,那一定就是上帝的惡作劇。

到了近代,還曾有人試圖為這種相像構建出一種歷史的聯系,說宗喀巴大師年輕時曾遇見過一位來自極西方的喇嘛,后者收宗喀巴為徒,并給他授戒、傳法。而這位傳說中的有著大鼻子、眼睛閃閃發光的西方喇嘛,原本是一位來自西方的天主教傳教士,他傳授給宗喀巴大師的全部是西方天主教的教法和禮儀,無怪乎藏傳佛教與羅馬天主教從形到神竟然會如此地相像了。這當然只是天方夜譚。于不同的地方、不同的時間,出現相同或者相像的文化現象、哲學思想本來是屢見不鮮的事情,它們并不神秘,它們之間也并不見得一定要有歷史的聯系。

戈普尼克教授的這段學術旅程并不見得一定解決了一個真實存在過的哲學謎題,然而,她為休謨精心構建出來的這段佛緣,治愈了自己的抑郁癥,度過了中年危機,并打開了人生的一個新境界,實在可喜可賀!隨著她將這段不尋常的經歷揭諸《大西洋月刊》這樣很有影響力的公共媒體,勢必將給更多同樣受困于焦慮、抑郁和中年危機的西方學術從業者指明一條中西結合的康復之道。

戈普尼克教授最后強調說:“我曾經是一個特別幸運和幸福的女人,「生命中]充滿了不理性的激情和日常的喜樂。但這還不是我的全部。我發現我不但可以愛男人,也可以愛女人,既愛歷史,又愛科學,我不只可以享受幸福,而且也可以經受悲傷和孤獨。——最要緊的是,和休謨一樣,我在人類意識的無窮無盡的好奇心和人類經驗的無窮無盡的多樣性中獲得了解脫。”

(本文原載《文匯學人》2016年2月26日刊。《文匯學人》微信公號:wenhui_xr。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司