- +1

波拉尼奧,執意從死亡和隔離中汲取能量

波拉尼奧,執意從死亡和隔離中汲取能量 原創 許志強 單讀

多數作家對文學評論是排斥的,馬爾克斯甚至會嘲笑文學評論家,他們更不會將其作為創作來源。波拉尼奧卻反其道而行,在《智利之夜》中,他揚言“搞文學評論比搞文學創作更有意思”,小說的故事也從文學評論開始。他為什么這么做?今天的文章中,許志強教授將波拉尼奧置于世界文學的版圖中,來理解《智利之夜》中對文學評論的態度,以及其他創作意圖。本文收錄于《單讀 27·死里逃生:2021 原創小說選》。

許志強談到,波拉尼奧首先要面對智利及拉美文學的傳統——強烈的意識形態化敘述,波拉尼奧無法擺脫它,但也在努力走出另一條路。與此同時,波拉尼奧的創作也需要和西方文學傳統并置地來看,《智利之夜》化用了《神曲》,并延續了西方文學中隔離和悲觀主義的主題,他無疑也在這條河流中。但對元敘述的自由運用、文本中充滿了真偽參半的文字游戲,這類后現代的創作手法又讓波拉尼奧不同于之前的作家,他達成了屬于自己的創造。

隔離與超生——波拉尼奧

《智利之夜》

撰文:許志強

一

羅貝托·波拉尼奧的小說,專愛寫文壇三事:文學評論、文學獎項和文學沙龍。前兩者作為小說的取材,作家通常是不喜歡的,因其顯而易見的無趣和專業化的歸口,而文學沙龍是 18 世紀歐洲文學的寵兒,普魯斯特之后的小說對它不大有興趣了。這些波拉尼奧都愛寫,藉此拓展一個有其獨特標志的文學世界。

從取材角度講,不妨說這是一則經營之道,寫人之所未寫或不常寫。波拉尼奧要承受的不僅是智利文學傳統,拉丁美洲和歐美的傳統都要面對。尤其是博爾赫斯、馬爾克斯這兩波輝煌的文學爆炸之后,拉丁美洲的任何天才或準天才都像是盛宴的遲來者,感覺有諸多不利因素;總之,得想辦法走出一條路。《2666》第一卷的標題是《文學評論家》,以操此種職業的人為小說主角,給人別開生面之感;讀者被勾起的好奇心在曲折豐富的敘述中得到滿足,感到這個題材是多么有趣!我們對波拉尼奧的經營成功表示贊許;感到在文學的百貨店里他讓一些東西靠前并讓一些東西退后因而顯示了大師的力量。

就個人經歷而言,波拉尼奧的選材也很自然。他和筆下的人物一樣,頻繁和作家、編輯、評論家打交道,將報刊的文學獎金視為一項收入來源。《地球上最后的夜晚》收錄的短篇,詩人和文學青年進進出出的那些短篇,感覺是在寫他自己的經歷:在流動圖書館完成自學,靠有一搭沒一搭的稿費和獎金糊口,在文人聚堆的地方沒完沒了地飲酒閑扯......

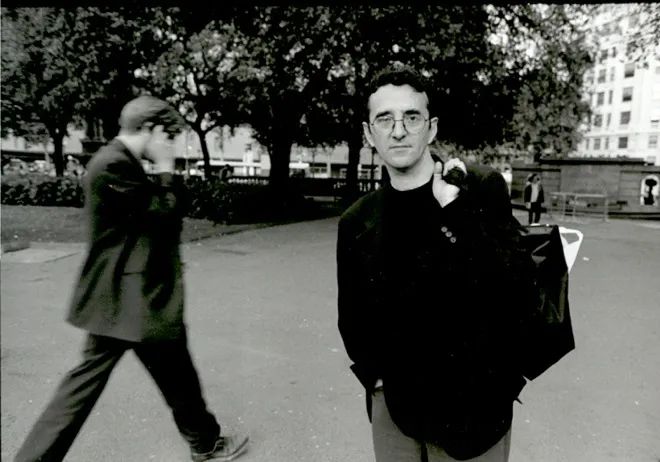

波拉尼奧(后排右二)與朋友們。圖片來源:full-stop.net

訪談和自述生平的散文(有一篇寫他如何在書店偷書)所刻畫的波拉尼奧,直言無忌,落拓不羈;他的魅力來自流浪漢和學院派的混合。他閱讀的廣博令人驚嘆,而且他喜愛文學評論。好像沒見過拉美大師級作家如此傾心于評論。由于馬爾克斯對評論家眾所周知的嘲諷(惹得一幫小作家跟著瞎起哄),對比就更鮮明了。《2666》致敬大批評家喬治·斯坦納(George Steiner)和哈羅德·布魯姆(Harold Bloom),而且在此書第二卷《阿瑪爾菲塔諾》中塑造了一個怪異的文學教授,他在墨西哥沙漠之城的一所大學任教,老婆跟別人跑了。這個故事感人的色調(或者不如說,這個故事瘆人的荒涼)讓讀者難以忘懷。阿瑪爾菲塔諾教授是個失敗者,他的生活只剩下了愛和怪癖。而我們會說,塑造了阿瑪爾菲塔諾的作家是一個真正有教養的作家。

波拉尼奧聲稱:“基本上,我對西方文學感興趣,而且對全部作品都相當熟悉。”他承認自己的閱讀胃口,并且不失時機地表達博爾赫斯式的存在觀:“以這樣或那樣的方式,我們停泊在某本書中。”他還在訪談中作驚人之語:搞文學評論比搞文學創作更有意思;“事實就是——閱讀往往比寫作更重要!”——這位年輕時在書店偷書的作家如是說。

一個由書籍構筑起來的文學烏托邦,時而聽任現實世界的不理想因素的滲漏。這是波拉尼奧習用的創作主題。除了《2666》等篇,出版于 2000 年的《智利之夜》就表達了這個主題。而如上所說的關于取材的幾個特點,在《智利之夜》中也都具備。

二

《智利之夜》的故事從文學評論開始。小說主角,一個姓拉克魯瓦的年輕神父,拜訪智利著名文學評論家費爾韋爾,希望向后者學習評論寫作。“在這個世界上沒有什么能比想要閱讀,隨后用優美的散文語句大聲抒發自己的閱讀心得這一愿望更加令人感到滿足。”拉克魯瓦神父羞怯地說道。

老前輩頷首贊許,正色告誡道:這條路不好走,年輕人……在這個“野蠻人的國度”,在這個“莊園主掌控的國家”,“文學是異數”,你以為你懂得閱讀就會得到贊賞了?

費爾韋爾還說:“一切都會被埋沒,時光將吞噬一切,但最先被吞噬的就是智利人。”

可想而知,費爾韋爾的警世危言將不諳世故的年輕人嚇得不輕,但后者仍有足夠的悟性領會到,在這個“野蠻人的國度”里文學有其存在的理由。文學是異數并不等于文學不算數。費爾韋爾本人就是榜樣和證明。形象高大的費爾韋爾同時扮演普羅米修斯、該隱、夏娃和蛇,一個從專制之神那里解放出來的象征。

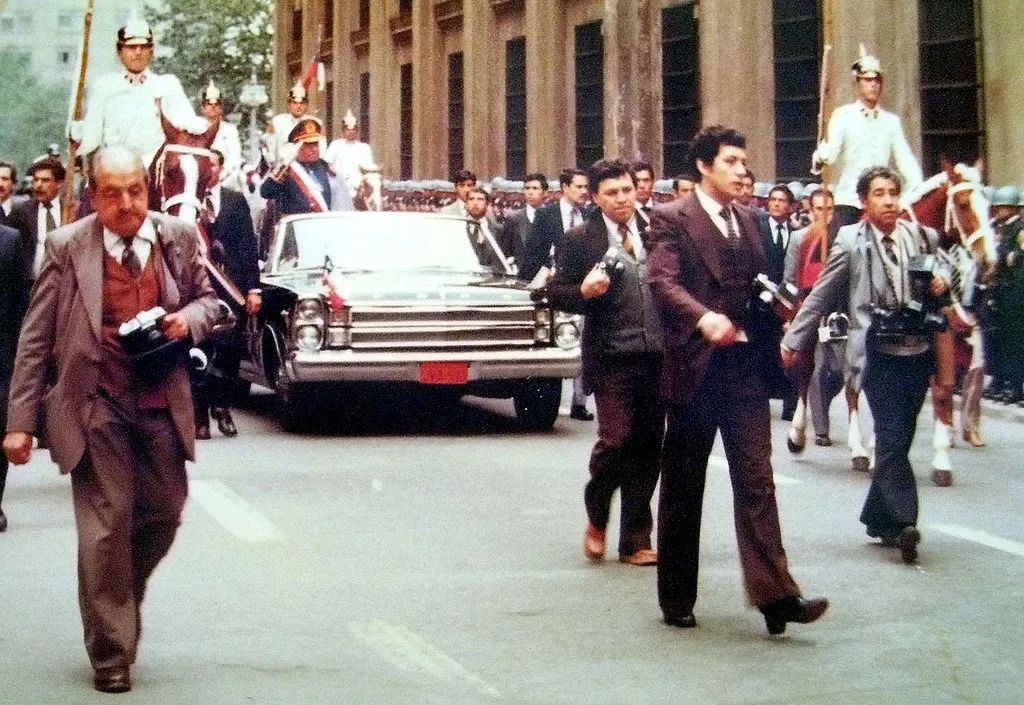

1982 年,時任軍政府主席的皮諾切特在街上巡行。圖片來源:Wikipedia

《智利之夜》展開的是主人公彌留之際的生平回顧,第一人稱自述,故事的年代可以從敘述者中年經歷了皮諾切特軍事政變等大事件來測定,亦即 20 世紀六七十年代,智利的多事之秋。這個國家也在享受文學上的蜜月期,聶魯達繼米斯特拉爾(Gabriela Mistra)再度獲得諾貝爾文學獎(1971 年)。小說開篇聶魯達光臨費爾韋爾的文學沙龍,談論《神曲》。因此不能憑費爾韋爾的警世危言就得出結論,以為那是一片文化上光禿禿的不毛之地。從廣延的維度看,是不毛之地——文盲太多了嘛,惹得該篇敘事人大聲疾呼:“再多一點文化!再多一點文化!看在上帝的分上。”但從局部范圍看,首都圣地亞哥城郊別墅的文學沙龍卻不乏奇遇和驚喜,證明荊棘叢中照樣有玫瑰怒放。拉克魯瓦神父不是被教會派到歐洲去考察教堂嗎?他不是給皮諾切特將軍及其幕僚授課,講解馬克思主義原理嗎?費爾韋爾的文學沙龍之后不是又有瑪利亞·卡納萊斯的沙龍嗎?拉克魯瓦神父悲嘆的并不是一般意義上的文化缺失,而一種特定理念的缺失。換言之,這些人是鄉土背景的世界主義者,比普通民眾更容易看到文化的貧瘠和落差,也更容易感受到蒙昧主義的陰影。

從文化意識形態的角度講,《智利之夜》應該同何塞·多諾索的《“文學爆炸”親歷記》和《淫穢的夜鳥》、馬爾克斯的《百年孤獨》和《族長的秋天》、科塔薩爾的《跳房子》以及富恩特斯的《最明凈的地區》等著作放在一起看。這部小說并未顯示波拉尼奧和前輩作家的區別,盡管他發起”現實以下主義”運動,特別注意不和魔幻現實主義或“文學爆炸”沾親帶故。故事的年代和氛圍是相似的。人文主義者的困境和孤獨的感受是相似的。《“文學爆炸”親歷記》中講到的“文化孤兒”,《百年孤獨》或《跳房子》中顯得與世隔絕的讀書小組,在《智利之夜》中一樣呈現;那種彷徨迷悶之情,相比之下絲毫不減其重濁。對拉克魯瓦神父來說,“文化”是“人文主義”的同義詞;他呼吁“再多一點文化”,就是指在人文主義總體欠缺的地方要求人文主義。

對故事背景和作者生平稍有了解的讀者或許會覺得,這部涉及皮諾切特政變的小說好像文氣了點。拉克魯瓦神父的自白是內向的,把我們帶入時而清醒時而譫妄的內心世界。作者曾參加抵制皮諾切特政變的活動,為圣地亞哥的一個平民共產主義組織站崗放哨,被捕入獄后奇跡般地逃脫,這段經歷雖有人表示存疑,作為素材卻有利用價值。然而讀者看到的是和庫切的《鐵器時代》相近的一種處理:硝煙和戰斗只在迷霧中隱隱透露,主人公是一個嚴肅的文學知識分子,和時代保持距離,像是懸掛在晦昧的虛空中。

也就是說,它寫的是有關隔離的主題。在主人公的意識形態化的自述中,其顯著的表征便是道德、精神、思想的自我隔離。拉克魯瓦神父的觀點,和費爾韋爾當年的警世危言如出一轍。他說,“在這個被上帝之手遺棄了的國家里,只有極少數人是真正有文化的。其余的人什么都不懂”;“文學就是如此被創作的——至少是因為我們為了避免跌入垃圾堆里,我們才稱其為文學”。他說,他腦袋里存放著“如今已經死去了的詩人們”;“由于遺忘必將到來,他們在我的頭顱里,為他們的名字,為他們那用黑色馬糞紙剪出來的側影,為他們那些被摧毀的作品,建起卑微的墓穴”......

暴力、死亡、孤獨、摧毀和遺忘,這些是詩人兼評論家的神父基于現實的感受;只有拿人文主義遺產的每一寸珍貴的思想來衡量,這些苦難才能顯現出來,處在主觀卻真實的透視之中,并且有必要一再被記錄和書寫。我們看到,從專制之神那里解放出來的普羅米修斯、該隱、夏娃和蛇,從象征的層面上講,仍然是在利維坦的陰影中打轉兒,不得不又進入國族寓言的羅網,套上象征宿命的緊箍咒——要被灼熱的藍天籠罩,被荒涼的沙漠包圍。

三

有兩種說法與我們的論題有關,不妨在此轉引一下。

其一是來自《波拉尼奧:最后的訪談》。波拉尼奧在訪談中指出,“嚴格說來,我們沒有幾位作家形成了幻想主義風格——可能就沒有一位,因為除了其他一些原因,經濟欠發達就難容亞類型發展。欠發達的經濟只容得下宏大的文學作品。較小的作品,在這單調乏味或末世預言似的背景下,是難以企及的奢侈”。他認為,“只有阿根廷和墨西哥時而成功逃離這一命定的文學傳統”。也就是說,國族寓言的宏大敘事是拉美作家在 20 世紀(及 21 世紀的一段時間里)進行模仿和抵制的主要通道,而像《福爾摩斯探案集》、《化身博士》這種亞類型或阿蘭-傅尼埃(Alain-Fournier)的《大莫納》這類小珍品則幾乎顯得無從談起,因為缺乏相應的土壤。

波拉尼奧的說法,部分說明了《智利之夜》的來源和屬性;這部中譯不過十萬字的長篇小說,顯示拉美文學習見的意識形態化的敘述。不管作者是否真的想從這種定式中逃脫出來,不管他多么喜歡或多么希望嘗試亞類型的創作,他寫的“偵探小說”多半也是混合變種或是隱喻意義上的類型,如《荒野偵探》等。作者本人對此有清醒的認識。

另一個說法來自克里斯托弗·希欽斯(Christopher Eric Hitchens)的《致一位“憤青”的信》,說的是異議作家的悲觀主義問題。談到切斯瓦夫·米沃什(Czes?aw Mi?osz)和米蘭·昆德拉(Milan Kundera)的著作(《被禁錮的頭腦》《笑忘書》等),希欽斯表示敬佩,但不贊同這兩位東歐作家的思想基調,他們把東歐的“可怕現狀說成是永久的、不可挽回的”,而他認為這種對悲觀主義的使用可能是有些過度了。希欽斯補充說,“我希望我并沒有誤解存在于他們著作中的那種斯多葛哲學本質;有時候,這項事業好像是無望的,但他們卻不肯放棄”;“面對這種極度困難的局面,有一種方法就是盡可能做到無情,把所有的希望都當成幻覺對待”;“對于那些面臨著長期退卻和一系列失敗的人來說,悲觀主義可以說是一種盟友”,云云。

這段闡述幾乎可以一字不漏地移用到小說敘事人拉克魯瓦神父身上,說明《智利之夜》中的隔離的主題本質上是悲觀主義的。希欽斯對悲觀主義的效用還做了一個形象化的闡釋:“就像有些美國印第安人也發現的那樣,呈現最陰暗、最赤裸裸的畫面往往具有調動情感和智慧這種荒謬的效果。”這一點也是小說留給我們的印象。在沙龍主持人瑪利亞·卡萊納斯家的地下室里,迷路的客人撞見一個被綁在金屬床上的傷痕累累的政治犯。這個場景的驚悚讓人起雞皮疙瘩。還有描寫皮諾切特將軍戴著墨鏡聽課的那幾個段落,內景陰森可疑,給人前途莫測之感。確實,這些是小說中增長見識的迷人畫面。然而,敘事人水深火熱,卻無力解決什么問題,也得不到安慰和解脫;他只是站成一個姿態,表達其噩夢般的痛苦和認知,仿佛在說:“我站在這里,我只能這樣做了。”

波拉尼奧。圖片來源:tastessightssounds.com

希欽斯的批評某種意義上講是有道理的。歷史的發展證明有些狀況似乎不是永久而無可挽回的,因此對悲觀主義的使用好像應該有所節制,而不宜用末日預言式的語調反復涂抹,“把所有的希望都當成幻覺對待”。仔細閱讀《智利之夜》會發現,這正是拉克魯瓦神父的自我聆聽的聲音,是他的自我分裂的對話中出現的一個思想。小說中反復提及的那個“業已衰老的年輕人”是敘事人的另一個自我;神父背負著“業已衰老的年輕人”,正如圣克里斯托弗背負小孩過河。只不過,那個小孩代表著一種純精神的非歷史化的意識,一種不合作的否定,一份純全的良知,故而以衰老的孩子的面目出之。敘事人在臨終之際說道:

從很久之前開始,那個業已衰老的年輕人就保持著沉默。他現在不再對我出言不遜,也不對那些作家大放厥詞。這有解決方案嗎?在智利就是這樣創作文學的,就是這樣創作偉大的西方文學的。把這一點強加到你的腦袋里去,我對他說。那個業已衰老的年輕人,他殘存的那部分軀殼,動了動嘴唇,發出了一聲無法被聽清楚的“不”。我的精神力量已經阻止了他。或許歷史就是這樣的。孤身對抗歷史是沒法做成什么的。那個業已衰老的年輕人總是獨自一人,而我則一直跟隨著歷史。

那個“業已衰老的年輕人”并非總是獨自一人,而“我”也未必一直跟隨著歷史。這里我們看到的、讀到的、聽到的,不外乎是神父的隔離狀態的抑郁,時而是顫抖的良知發出的聲音,時而是復雜的抗辯展示的無奈。波拉尼奧談到幻想主義和亞類型的拉美文學難以發育,自然是在重述這種宿命般的隔離狀態的抑郁,而希欽斯恐怕沒有認識到,那種歷史的死胡同里回蕩著的悲觀主義可能是對暴力和死亡的最文雅的敘述了,正如卡夫卡和貝克特、昆德拉和米沃什,因為此后就連悲觀主義都怕是不再時興,而暴力和死亡則不會少掉一分一毫,這一點是毫無疑問的。

四

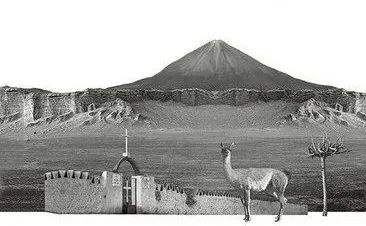

《智利之夜》中譯本扉頁有一幅超現實主義風格的攝影圖片,呈現月光下火山巖隔離墻,死火山尖頂和層疊的山城,哨兵般佇立的羊駝,孤零零的十字架和一棵樹,等等;圖片中央上方有一只人工貓眼,賦予畫面詭譎的氣息。這種半明半暗的墓園情調,可能是在隱喻精神的隔離,也可能是在隱喻精神的超生;究竟是意味著死亡還是超度,這要取決于語言對歷史境況的描述所采用的距離,以及此種描述能夠抵達的疆域。

《智利之夜》中譯本扉頁

波拉尼奧自稱是現實主義作家。這個問題需要一點解釋;要界定他是還是否,這等于是界定墳場氣息的果戈理小說是不是現實主義,《堂吉訶德》是不是現實主義。就對歷史境況的審視而言,他毫無疑問是的,《智利之夜》表達尖刻的諷刺和過人的擔當。但是鑒于文本的編織方式,這樣說比較穩妥:這是帶有現代主義風格的現實主義,是有后現代小說特點的現實主義。

《智利之夜》具有后現代元小說的特點,真偽雜糅,文字游戲,插曲式敘事,混淆恐怖與滑稽的界線,等等。真偽參半的游戲在開篇的敘述中就暴露出來:聶魯達這樣的文化名人進入小說,而該篇主要角色、“智利最偉大的文學評論家”費爾韋爾則查無此人。中譯本第 004 頁的腳注說:

據查證,智利文學史上并不存在一位名叫岡薩雷斯·拉馬爾卡(后文會提到)、筆名為費爾韋爾(Farewell)的著名文學評論家,這極可能是作者杜撰的人物,盡管在本書中出現了其他為數眾多的真實歷史人物。不過費爾韋爾這一筆名,恰是書中頻繁出現的智利詩人聶魯達的一首著名詩歌的標題。這個細節很可能是作者刻意為之。

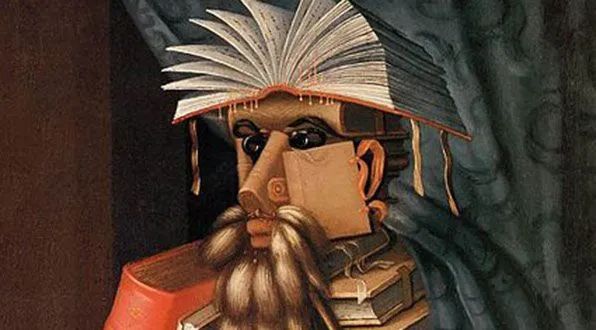

我們看到,費爾韋爾的莊園別墅的名字(“在那里”)和法國作家于斯曼(Huysmans)的一部小說的標題有關。費爾韋爾給拉克魯瓦神父上了一堂中世紀歐洲文學課,談起 13 世紀意大利行吟詩人索爾德羅,他也是《神曲》中的人物。篇中提到文藝復興時期畫家朱塞佩·阿琴波爾多,讓人想到《2666》的主角阿琴波爾迪這個名字的由來。如此等等,不一而足。

朱塞佩·阿琴波爾多的畫作《圖書館人》局部。圖片來源:Giuseppe Arcimboldo

讀波拉尼奧的小說,經常讓人覺得是在上文學課。總是出現一些名字冷僻的作家和畫家。歐美死去和活著的詩人、學者和藝術家進進出出,煞是熱鬧。一個典故編織的文本(中譯本的尾注簡介就有九頁),其真偽雜糅的文本編碼方式是后現代小說的做法。當然你可以說,這也是向塞萬提斯傳統的回歸。元敘述游戲本來就是西語文學的一筆遺產,《堂吉訶德》的創作在后現代敘述中更加能夠突顯出來。不過,從波拉尼奧偏愛的文學啟蒙教育模式(英國批評家稱之為“啟蒙說教主義”)來看,他試圖呈現的既不是后現代的斷裂,也不是后殖民的自治,而是對啟蒙的一種回溯和銜接,在空想(烏托邦)的意義上。該篇敘事人倡導“在智利創作偉大的西方文學”,也是在表達這種銜接的意圖。這一點需要加以分辨。換言之,《智利之夜》的創作無法和歐洲文學傳統分割開來。其語言編碼的方式(包括典故的征引)實際上是在突顯這種不能分割的聯系。以索爾德羅的典故為例。費爾韋爾講到的這個人,出現在《神曲:煉獄篇》第六章,就是那個“像一頭獅子俯臥著旁觀”的鬼魂,聽說維吉爾是曼圖亞人,就一躍來到他身邊——

說:“曼圖亞人哪,我是索爾德羅,

跟你同鄉!”說時把維吉爾摟住

啊,遭奴役的意大利—那愁苦之所,

沒有舵手的船只受襲于大風暴,

你不是各省的公主,是娼妓窩!

那位高尚的靈魂,只因為聽到

自己故城的美名,就這樣急切

立即在那里歡迎同鄉的文豪。

(黃國彬譯)

但丁把索爾德羅塑造為愛國之心的象征。傳記作家說此人是“美男子,優秀的歌唱家,優秀的行吟詩人,偉大的情人”。田德望譯本有較詳細的注釋,其中一段說:“他的詩都是用普羅旺斯語寫的,其中最著名的一首是 1236 年的《哀悼卜拉卡茨先生之死》(Compianto in morte di ser Blacatz)。詩中指名責備當代的君主神圣羅馬皇帝腓特烈二世以及法國國王、阿拉岡國王等人的軟弱無能,邀請他們分食卜拉卡茨的心,以攝取他的勇氣和魄力。”費爾韋爾勾引年輕的神父時鼓勵說:“索爾德羅,他毫無恐懼,從不害怕,無所畏懼!”還有“食人宴的邀請”“嘗嘗卜拉卡茨的心臟”等句子,從這段注釋中可以找到出處。此外,聶魯達詢問和索爾德羅相關的《神曲》段落,費爾韋爾作答,但小說未交代是哪幾句。應該就是上面摘引的那一節,其中“啊,遭奴役的意大利……”三行詩,經常被引用。小說這段插曲占了五頁(中譯本),主要有兩個意思:一是召喚魄力和勇氣;一是戲謔一下詩人,連索爾德羅這個典故都不知道(“索爾德羅,哪個索爾德羅?”變成貫穿全篇的一句順口溜),順便告誡年輕的神父:寫詩的沒學問就這樣子,你搞評論應該多看點書哦。

逐字逐句解釋典故未免有點冗贅。不了解其含義則難以讀得通透。我們確實應該停下來思考文本編織的動機。作者不會無緣無故為一個典故花去五個頁碼。小說的引用往往會機智地歪曲典故的原意,但也會喚起對原意的關注。不要忘記,索爾德羅的指責純然是政治性的,但丁的詩句也是政治性的;那么,《智利之夜》使用索爾德羅的典故所包含的這種影射難道可以排除嗎?此外,費爾韋爾和拉克魯瓦神父的關系是不是有點像維吉爾和但丁的關系?你會說,這種聯想未免有些牽強,維吉爾可不會色瞇瞇地把手搭在但丁的腰部。是的,充其量這是一種歪斜的對應關系的釋讀。可既然喬伊斯的《尤利西斯》能在適度歪曲的意義上對應《荷馬史詩》,為什么波拉尼奧的小說不可以這么做?

《智利之夜》和《神曲》的關聯不限于上述所言。小說對教堂庭院里盤旋下降的獵鷹的描繪,可以在《地獄篇》第十七章找到對應。從《地獄篇》《煉獄篇》的色調和氛圍去感受《智利之夜》,我們會意識到后者通篇都是在用一種相仿的濃縮和加壓,用《神曲》開篇所確立的基調——夢醒的愁慘幻象——講述主人公的生活歷程。換言之,活人的世界被無邊的死亡包圍;活著的敘事人像是在一個死后出現的世界游蕩,不管其所見的事物何等多姿多彩,都像是蒙蒙然隔著一層煙霧而近乎單色調了。我們會想,《佩德羅·巴拉莫》不正是如此嗎?一種斬去了《天堂篇》的《神曲》式處理,呈現死亡和隔離的狀態。“隔離”正是《神曲》帶來的一個傳統主題;在但丁的繼承人果戈理、波德萊爾、貝克特、胡安·魯爾福等人手上,我們看到這個主題被突顯出來,被刻意模仿和構造,并且被反復加以體驗。

從哲學上講,隔離是源于對主體性的強調,是對主體性權利的一種伸張,突顯主客體的分裂或對立。它將道德的靈魂建筑在純真的傾向上,因此總是意味著鄉愿的反面,抵制庸俗主義、妥協主義、折中主義和茍安主義。它的存在是放逐,表現為一系列激烈的諷刺和怨訴,像是對此岸世界的搖撼。大致說來,波拉尼奧對歷史境況的描述是基于文化意識形態批判和自我放逐的前提,因此從理論上講,這種描述將經歷一個類似于《神曲》的內在生成機制,即從隔離的孤獨、死亡而抵達純真的破裂或超生。但事實上,它不會有但丁式的垂直攀升,而是在冥河附近往返追溯,構成敘述的循環(由一個極長的段落和一個單句構成的循環),仿佛執意要從死亡和隔離中汲取能量。

拉克魯瓦神父像波德萊爾筆下的那只天鵝,“動作癡呆,/ 仿佛又可笑又崇高的流亡者,/ 被無限的希望噬咬!”(郭宏安譯)。他臨終的自白有時也像貝克特的敘述:“我只看到了我的書冊,我的臥室的墻壁,一扇介于昏暗和明亮之間的窗戶。”而他看見幻象的方式最像但丁 ——“逐漸地,真相像一具尸體一樣上升。一具從大海的深處,或是從懸崖的深處升起來的尸體。我看到了它上升的影子。它搖晃著影子。它那仿佛是從一個已經化石化的星球的山丘上升起來的影子”…… 敘述容納磅礴的幻象,因為它試圖抵達無限。如我們在《2666》中看到,透視歷史境況的目光可以如此冷峻深遠(一個來自二六六六年的注視);一種無邊的現實主義;其創作的視野和規模迄今還不能被我們充分理解。相比之下,《智利之夜》是一個小長篇,其插曲式敘事(鞋匠的故事和畫家的故事)雖有塞萬提斯那種“硬語盤空、截斷眾流”的力量,規模畢竟小得多。但是不要忘記,波拉尼奧對這個星球的講述,他那種末世預言式的景觀,正是從這個小規模地壓縮和膨脹的隔離狀態中產生的。

2020 年 12 月 10 日,杭州城西

(本文摘自《單讀 27 · 死里逃生:

2021 原創小說選》)

原標題:《波拉尼奧,執意從死亡和隔離中汲取能量》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司