- +1

扒一扒首家外資控股理財公司,當下如何布局中國股市?

扒一扒首家外資控股理財公司,當下如何布局中國股市? 原創 Irene Zhou 秦朔朋友圈

· 這是第4087篇原創首發文章 字數 6k+ ·

· Irene Zhou | 文 關注秦朔朋友圈 ID:qspyq2015 ·

近年來國際金融機構搶灘上海,券商、保險、資管一應俱全,但競爭要屬資管界最為激烈。

目前,國內本土公募基金的競爭已白熱化;20多家從銀行體系中分出的銀行系理財子公司,在經歷凈值化轉型的陣痛過后,開始分食給定預期收益的“固收+”市場;外資“內卷”亦不甘示弱,2017年開始先是近30家外資申請成為WFOE/PFM(外商獨資企業/私募基金管理人,俗稱“洋私募”),如今其中幾家開始了“私轉公”,還有一些則與中國理財子公司另外成立外資控股的理財公司,畢竟“渠道為王”的道理放之四海皆準,匯華理財就是其中一例。

歐洲最大資管公司東方匯理資管(Amundi)和中銀理財合資的首家外資控股理財公司去年9月開業。除了理財公司標配的“固收+”和多資產產品,匯華很早就發行了PR4級(風險級別)股票產品,這是銀行系理財公司很少有的嘗試,畢竟理財客戶風險偏好較低。

一年過去了,很多人好奇,外資尤其是外資理財公司是怎么做股票投資的?投資經理如何在追逐高估值景氣賽道的同時控制波動率和回撤?沒有一般中資銀行系理財子公司的非標資產做“收益墊”,外資純靠凈值管理和主動投資能力能否脫穎而出?

“洋和尚”其實很本土

帶著一系列問題,筆者此前獨家采訪了匯華理財權益配置總監董偉煒。

他是少有的從基金公司直接加盟理財公司的“老公募”,曾在光大保德信基金任職13年,任光大安和、光大行業輪動基金經理,加盟匯華不久后(去年11月)就發行了全市場罕見的風險級別在PR4的混合類理財產品,權益配比最高可達80%。相比之下,中資理財子的產品更多以現金管理類、“固收+”等PR2、PR3風險等級的品種為主。

據筆者對20多家銀行系理財子公司的觀察,由于繼承了早前母行的大量存量理財資產,其中包括很難進行凈值化轉型的非標資產、PPP、永續債等,因此當前仍在面臨較大的整改過渡壓力。此外,由于薪酬體系的限制,投資經理多以母行早前的資金池管理人員為主,盡管新招的研究員和投資經理亦不少,但要通過社會招聘挖到公募明星基金經理較為少有。同時,當前理財子產品的整體權益投資占比約在5-10%,其中很大一部分還委外給了公募基金等機構來管理。

相比之下,沒有任何歷史包袱的外資理財可以把步子邁得更大一些,并發揮主動管理能力這一特長。

不少人喜歡用“洋和尚來中國取經”形容外資,但事實上深諳本地化經營邏輯的外資目前不少都很“本土”。

董偉煒早前就表示,“公司內部喜歡用一個詞——Glocalization(全球本土化),意思是把外方股東的風控、投資理念的優勢和本土的人才及渠道優勢結合起來,旨在做出高夏普、低波動的理財產品。”

各界對外資的印象無非還包括——長線外資并不待見高換手率,這甚至是其考核基金管理人的重要指標之一。

但董偉煒坦言,超高換手率的確是不好的,但適度的換手率有一定存在價值,在中國可能尤為重要。因為從邏輯上來講,投資者對股票會有一個預期收益率,但投資標的如果短期出現很大漲幅,就會壓縮風險收益比,因為基本面不可能在短期內發生這么大變化。如果依然按照漲之前的比例持倉、不做動態優化,這可能是有點問題的。因此,他傾向于將投資操作分為倉位、行業配置和個股選擇三方面。

凈值型理財說易行難

比起公募基金,理財產品的投資風格需更為靈活,并更需控制波動和回撤,原因是多元的——與通過非標資產(最高35%)來增強收益的中資銀行理財公司不同,匯華理財完全通過標準化資產,特別是權益資產增強理財收益;盡管剛兌時代早已過去,但理財客戶普遍抱著封閉期后能獲得正收益的心態,而非承受一般公募基金的波動,因而這種期待本身對投資經理而言即是壓力。

所幸與公募股票基金不同的是,理財公司的凈值產品為了滿足理財客對穩定預期收益的偏好,各類型產品都拉長了封閉期(1-3年不等),這也使得投資經理更好地控制組合的流動性。

在今年復雜的行情中,投資經理面臨的壓力進一步凸顯——指數層面并沒有太大機會,但在震蕩格局下,內部結構震蕩劇烈。

董偉煒稱,今年“茅指數”躺贏的時代一去不復返,而科技、金融、周期、新能源都有機會,只是機會級別不一樣,但輪動也飛快,一旦踩錯節奏,就可能虧得比較慘。即使是新能源、半導體這類超景氣的賽道,今年也大起大落,比如2、3月的那波調整,上述景氣賽道回撤普遍也在20%以上。截至8月26日,表現好的公募基金收益接近90%,但最差的今年則虧損超20%,因此難度在于結構和節奏的把握,缺一不可,這可能也解釋了為何對于有回撤控制要求的理財產品適度的換手尤為重要 。

市場風格的切換也跟宏觀背景有關。前幾年講的是存量經濟,在存量經濟下龍頭公司受益,因其在原材料采購,渠道的把控、和品牌力上的競爭優勢都不斷鞏固,因此會持續走牛。但目前中國經濟整體面臨下行壓力,加之龍頭公司估值又在高位,隨著抱團資金尋求新方向,聚集了眾多消費白馬的“茅指數”自然出現大跌。

同時,在反壟斷監管的壓力下,那些早前高盈利、高ROE的公司未來面臨增長不確定性和價格重估的壓力。

下半年市場仍有可能處于震蕩狀態,董偉煒認為,震蕩是解決兩個問題,一是結構性高估值的問題,二是風格平衡的問題。因此,投資組合采取進可攻、退可守的均衡配置“杠鈴策略”(Barbell)更適用于下半年。

“昂貴”的景氣股如何把握?

盡管目前更青睞均衡的“杠鈴策略”,但董偉煒在追求均衡中更偏向于追求成長,尤其長期戰略性看好新能源、半導體等科技創新方向,這也是中國從上到下形成高度共識的未來5-10年最具確定性的發展方向。

在不少人看來,相關公司的估值已頗為昂貴,例如,在新能源車全球滲透率加速提升之際,鋰電池龍頭寧德時代市值逼近1.2萬億,直逼近期重挫的貴州茅臺;在光伏裝機加速背景下,逆變器龍頭陽關電源迅速搶占海外市場份額,在過去兩年的時間內成了名副其實的“十倍股”。

于是,“把握合理估值下的景氣趨勢”是董偉煒采訪中多次提及的說法,這意味著,如果一些昂貴的公司能維持高成長、迅速提升高滲率,估值就將被不斷消化,今天的貴也就不再貴了,但這也考驗投資經理的主觀判斷。對此,董偉煒也回應了近期各界針對光伏、新能源車、半導體等景氣賽道最為關心的問題。

未來一年看好光伏組件環節

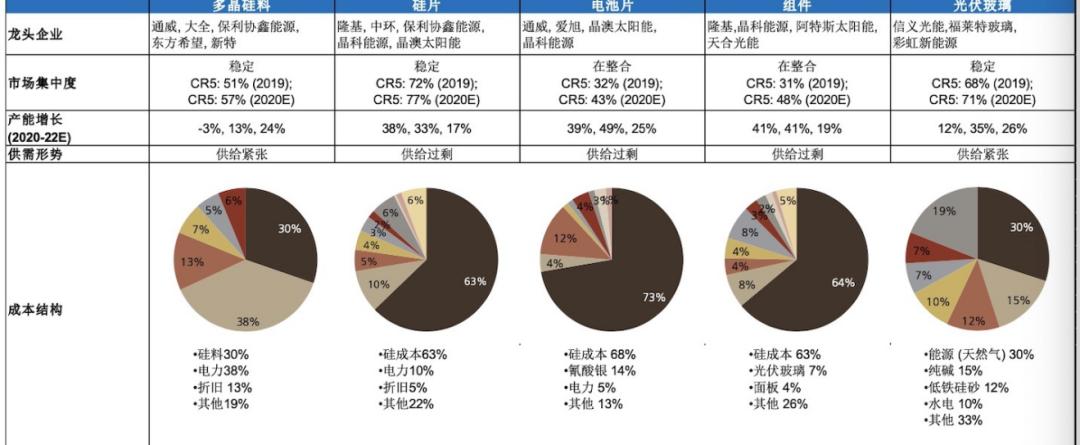

問:中國旨在把2025年的光伏風電占比提至16.5%,即約每年提升一個多點。2020年光伏裝機48GW,到2025年要提升至100GW。但各界目前對組件會否過剩等問題報以關注。你會否擔憂上述問題?如何看待未來光伏上(硅料)、中(硅片、電池片)、下游(組件等)的投資格局?

董偉煒:目前光伏格局和七八年前有很大區別。當時企業競爭力不足,行業依賴大幅補貼,這也容易導致供給過剩,企業競爭力不足,當需求出現波動就很容易沖擊行業。

但目前補貼已經很少,且光伏技術不斷迭代,發電成本不斷下降,實現了“平價上網”,同時清潔能源又獲得很大的中長線政策支持,全球“碳中和”共振,這也是全球少有的共識領域,因此需求的確定性相比前期要高很多。

此外,相關企業經歷了多年的競爭角力、成本優化、技術進步,劣者已被淘汰出局,目前行業格局已相對穩定。因此,組件環節并不存在嚴重過剩問題,相反組件是我們未來一年更為看好的環節。

上游硅料價格見頂回落可能會利好組件產能釋放。一季度部分光伏股回調劇烈,上游漲價大超預期導致下游裝機速度放緩(根據Wind,上游硅料價格從年初1月的9萬元/噸飆升至5月的20.5萬元/噸,這就導致中游的光伏組件(500W+單面組件)價格飆升到了約1.8元的臨界值,下游很多項目無法開展)。但明年我們認為利潤分配大概率會向下游組件轉移,因為硅料玻璃等材料價格可能會見頂回落,推動組件產能投放加速。

其實即使在硅料價格不跌的情況下,7、8月招標排產都非常旺盛,加之光伏政策仍持續釋放,例如屋頂分布式光伏的新政策等,在降價的背景下,需求大概率是爆發式的。

問:如何評論對于組件環節競爭壁壘的質疑?

董偉煒:比起產能問題,更不可忽略的是組件的品牌和渠道積累,因為組件的產能彈性是非常大的,關鍵要看渠道和品牌,尤其在海外市場,若一家企業要打入海外的經銷渠道、建立和海外當地政府的關系并獲得銀行貸款,這需要耗費很長時間,因此組件環節的壁壘并不低。根據我們的調研,若一個新品牌要進入市場,沒有三五年的時間是不可能成功的,所以現在組件環節反倒是新進入者很少。

| 來源:UBS Evidence Lab

問:當前光伏裝機量不斷提升,各界對于“新能源消納”問題愈發關注,如何看待未來的挑戰?

(過去,我國新能源裝機容量快速增長,而受系統調峰能力不足、網架限電、供電負荷增長緩慢等多重因素影響,導致電負荷增長較慢的“三北”地區棄風、棄光率居高不下。)

董偉煒:前些年光伏風電項目主要是在“三北”地區,需要特高壓輸送,但現在從需求結構來看,分布式占比提升,區域分布也更加平衡,這對于電網的消納本身是有利的。

根據國際上的經驗,如果新能源發電量占比在20%以內,從電網整體角度來講,消納沒有太大的問題,而中國目前整體風光發電占比僅約10%,歐洲的一些國家占比甚至達到了40-50%。

此外,國家也陸續出臺了鼓勵儲能的相關政策,風光項目配套儲能建設就能夠大幅度地降低對電網的沖擊,提升電網的消納能力。儲能也是我們比較關注的一個擁有較大投資機會的方向。

就目前而言,特高壓的增量可能并不大,而且特高壓是長周期的概念,至少10-15年以上的級別,且偏一次性,因此不是我們關注的主題。

問:中國在新能源產業鏈方面的“綠色出口”也受到各界關注,包括逆變器、動力電池等,且海外的利潤遠超國內。如何看待這部分的前景?

董偉煒:光伏出貨量中國已經占到70-80%,即全球很難完全離開中國。西方無論是制造成本、人力成本、組裝成本、規模優勢都不如中國。

除了在中國本土,目前中國企業已經在越南、歐洲等地設廠,因此也存在有一些避免地緣政治風險的渠道。當前,美國在中國整體的光伏出貨量的占比也僅約10%,

此外,例如逆變器等的確是各界關注的投資主題,但考慮到估值等問題,我們目前更愿意關注組件環節。

電動車上、中、下游皆有機遇

問:電動車產業鏈也是另一條關鍵的綠色主線,如何看待該產業鏈上(鋰等資源品)、中(動力電池、隔膜等)、下游(整車)的投資機會?

董偉煒:上游仍是景氣度最高的一環,鋰資源緊平衡的狀態可能要持續1-2年,今年鋰價漲幅很大,而我們的關注點在于海外和國內的鋰礦、鹽湖未來的投放節奏、供給質量情況。但目前上游類股價漲幅較大,考慮到理財產品對波動的容忍度相對低一些,可能我們更愿意在回調時買入。

除了鋰外,高鎳三元和磷酸鐵鋰兩端增長(在動力電池領域,三元正極和磷酸鐵鋰正極是當前兩種主流應用材料),高鎳的趨勢將推動鎳需求量上行(但鎳供給量也相對更大),而磷酸鐵鋰也帶動了磷的使用。鈷的用量未來會不斷下降,從而帶動整體電池成本下行。相關資源都是我們關注的。

就中游而言,今年電池企業的盈利兩端受壓制,一來上游漲價,二來下游整車不太可能大幅漲價、缺芯問題也影響了整車產能。但未來隨著缺芯問題的緩解(臺積電已經表示要加速擴大汽車芯片生產),如電池等中游環節的壓力就會緩解,明年電池也有望繼續擴產,我們依然看好這一環節。

就整車環節而言,目前競爭越發激烈,我們需要關注智能駕駛等方面哪一家車廠更具優勢。從宏觀上判斷,中國的自主品牌公司在這輪電動化和智能化的浪潮中是有機會的,過去在燃油車時代,國產車企在品牌,核心零部件,甚至渠道上都不如歐美甚至日韓系有優勢,但是當前,國產品牌出現了一些新的競爭優勢:

1、中國新能源汽車整個產業鏈優勢已經非常顯著,對自主品牌形成供應鏈支撐;

2、華為等科技企業對智能駕駛系統的賦能;

3、中國消費者的國產品牌偏好的覺醒等。

當前,國產品牌占終端銷售的比例大致還不到40%,未來大概率會大幅超越50%以上。在智能汽車發展浪潮的早中期,整車行業的激烈競爭不是主要矛盾,國產品牌整體崛起才是主要矛盾,這也是為股票市場上國產整車品牌的公司普遍表現較好的原因。

問:某電池龍頭市值逼近1.2萬億,高估值值不值的問題也引發市場熱議。如何看待估值風險和龍頭進一步消化高估值的能力?

董偉煒:高估值往往是有時代背景的,我們可以說一個公司的估值高或者低,但是很難直接得出結論說這個公司一定具有顯著的泡沫,因為高估值背后往往是高成長和高確定性。

在我們看來,新能源汽車行業未來5-10年遠超GDP的行業增長是比較確定的,而龍頭公司在技術、工藝、客戶、供應鏈等方面有很強的競爭優勢,暫時沒有看到有顯著的潛在風險,同時,估值本身也要綜合評價,不能僅僅看PE水平,也要結合PEG,PCF,遠期市值空間等綜合角度去看。因此,只要公司的成長性足夠強,且競爭優勢顯著,階段性的高估值是可以接受并且還可能會持續的。

問:中游環節除了電池,隔膜等環節也引發關注。有觀點認為,隔膜的賽道似乎不如電池,除了估值,市值也有擴張過度的風險。對于這一中游環節的后續動能是否存在擔憂?對于理財產品而言,是否抱著“不跌不買”的態度?

董偉煒:隔膜的環節也不能說比電池差,隔膜生產過程雖然不算很難,但產品的穩定性、一致性、安全性都會對最終的盈利能力產生重大影響,其背后是核心設備和工藝水平差異。從當前的全球格局來看,也是中國龍頭一家獨大,這也是因為在設備、工藝、規模上都積累了較強的優勢,盈利能力較強。今年很多中游環節都出現了漲價,隔膜雖然也很緊張,但是并未漲價,不排除未來有漲價的可能,從這個角度,我們對隔膜短期并不悲觀。

對于理財產品而言,確實對于回撤控制要求很高,但是不等于我們只在股票跌的時候買,如果我們認為行業/公司景氣度向上,估值可以接受,就會進行市價買入。

看好中國半導體本土化趨勢

問:在中國“監管重置”下,除了清潔能源,半導體本土化也是各界看好的未來趨勢。但多數公司的估值超百倍,也是海外同類成熟期企業的幾倍,加之半導體的強周期性仍不能忽視,如何看待高估值的風險?

董偉煒:現在中國要把握的核心主線是國產化,中國的半導體需求占全球的60%,但供給產值不足20%,而且主要在價值鏈比較低的環節,例如封測,而設備、材料、設計環節的國產化率極低,甚至沒有,所以中國半導體國產化的滲透率還在早期,公司在這個階段天然是可以被給予高估值的。

當然周期性也不能忽略,若看費城半導體指數,過去半年一直處于震蕩的態勢,隱含了市場預期未來隨著產能的恢復和新增,半導體供需將得到平衡。不過也不能忽視國內半導體行業的特殊性,一方面供給端有國產化替代的巨大空間,另一方面國內的創新勢頭迅猛,物聯網、智能汽車的爆發式增長本身也在拉動需求,所以從這兩方面來講,中國跟全球還是有一點區別。

| 來源:FactSet,WSJ

問:盡管如此,高估值和周期性仍需關注,未來如何布局半導體本土化的主題?

董偉煒:投資我們也要不忘初心,半導體里面也有很多細分的行業和公司,我們就要去分析哪些是階段性的緊缺導致價格上漲帶來的業績彈性,哪些是具有更強更大的成長空間,包括國產替代的空間。

半導體經過半年時間的上漲,整體估值確實都不低了,所以我們要以更加苛刻的眼光去選擇公司,對于部分因階段性漲價帶來業績的公司就要更加謹慎,而對于有很強的國產替代空間的公司,我們認為它們成長的持續性和爆發力將會更強,因此我們會擇機布局,包括國產半導體設備,材料,設計軟件等方向的公司,同時我們也關注龍頭公司自主IDM產線開始出貨后的通信產業的拐點型機會。

「 圖片 | 視覺中國 」開白名單:duanyu_H 商務合作:biz@chinamoments.org

內容合作、投稿交流:friends@chinamoments.org

原標題:《扒一扒首家外資控股理財公司,當下如何布局中國股市?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司