- +1

“我是查理·馬特”:中世紀(jì)人物何以成為當(dāng)代法國政治口號(hào)

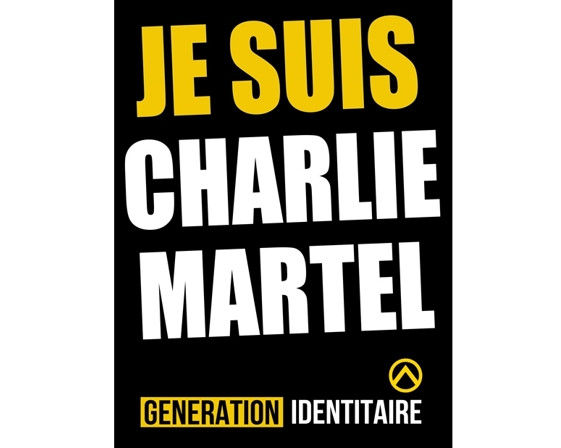

距離2015年1月7日的查理周刊恐怖襲擊事件已經(jīng)過去整整一年。這一年來,令人印象最為深刻的可能是世界各地對(duì)《查理周刊》的聲援。最流行的聲援口號(hào)是 “我是查理”,表達(dá)對(duì)漫畫家言論自由的支持。然而,“我是查理”口號(hào)本身也遭到了質(zhì)疑和反對(duì)。在社交網(wǎng)絡(luò)上,出現(xiàn)了數(shù)萬個(gè)支持圣戰(zhàn)分子的“我是庫阿奇“(《查理周刊》襲擊者的名字)口號(hào)。而法國極右翼國民陣線榮譽(yù)主席讓·瑪麗·勒龐則公開聲稱:“我不是查理,我是查理·馬特!”查理·馬特是公元8世紀(jì)法蘭克王國宮相,他因?yàn)樵?32年的普瓦提埃戰(zhàn)役中擊敗入侵的穆斯林軍隊(duì)而被視為歐洲文明的拯救者。

查理·馬特和732年的普瓦提埃戰(zhàn)役

公元8世紀(jì)的歷史人物是怎樣和21世紀(jì)的恐怖襲擊事件產(chǎn)生聯(lián)系呢?首先必須了解查理·馬特的生平和事跡。查理·馬特出生于法蘭克王國墨洛溫王朝的一個(gè)貴族家庭,此時(shí)法蘭克王國因?yàn)槿斩褡辶餍械闹T子平均繼承制而分裂為多個(gè)小國。墨洛溫王朝的王族早已沒有王朝創(chuàng)始者克洛維的武勇和才干,大多深居宮中,不理政事,被稱為“懶王”。各國實(shí)際權(quán)力由宮相掌握,查理·馬特父親就擔(dān)任東部奧斯特拉西亞公國的宮相。公元714年查理繼任宮相時(shí)年僅24歲,一上任就面臨內(nèi)部貴族叛亂和鄰國入侵的挑戰(zhàn)。但他表現(xiàn)出高超的政治手腕和軍事才能,僅用五年時(shí)間就平定了內(nèi)部叛亂,還徹底擊敗了紐斯特里亞和勃艮第宮相,成為除了阿基坦公國之外大半個(gè)法蘭克王國的實(shí)際統(tǒng)治者。

就在查理應(yīng)付內(nèi)憂外患的同時(shí),倭馬亞王朝統(tǒng)治下的阿拉伯帝國正從東方席卷而來。阿拉伯軍隊(duì)不僅占領(lǐng)從突尼斯、阿爾及利亞直到摩洛哥的馬格里布地區(qū),還以新皈信伊斯蘭教的北非土著柏柏爾人為主力,于711年跨過直布羅陀海峽,攻入伊比利亞半島。阿拉伯軍隊(duì)僅用八年時(shí)間就消滅了西哥特王國,于719年翻越比利牛斯山脈,攻入法蘭克王國境內(nèi)。大多數(shù)現(xiàn)代歷史學(xué)家認(rèn)為,阿拉伯軍隊(duì)在法蘭克境內(nèi)主要目的是劫掠而不是征服,他們像后來的維京海盜一樣,其軍事行動(dòng)往往以搶劫收藏豐富的教堂和修道院為主要目標(biāo)。當(dāng)時(shí)阿拉伯軍隊(duì)的行軍路線大致可以分為兩條,第一條路線是從加泰羅尼亞出發(fā),沿著地中海海岸線東進(jìn),再溯羅鈉河而上深入法國東部內(nèi)陸地區(qū)。而另一條路線則是從圖盧茲沿加龍河順流而下至波爾多,再北上搶掠富庶的盧瓦爾流域。阿拉伯軍隊(duì)在前一條路線的進(jìn)展相對(duì)順利,永久占領(lǐng)了高盧南部地中海沿岸的部分城市,兵鋒最遠(yuǎn)曾抵達(dá)勃艮第。但后一條路線,阿拉伯軍隊(duì)則遭到了定都于圖盧茲的阿基坦公國的頑強(qiáng)阻擊,沒有太大的進(jìn)展。

730年,阿卜杜勒·拉赫曼升任安達(dá)盧斯總督,執(zhí)掌阿拉伯帝國在伊比利亞半島和高盧南部地區(qū)的軍政大權(quán)。根據(jù)當(dāng)時(shí)穆斯林編年史家的記載,阿卜杜勒·拉赫曼是一個(gè)聰明、勇敢且堅(jiān)韌的軍人。他曾擔(dān)任高盧南部領(lǐng)地總督多年,雖然在721年圖盧茲戰(zhàn)役中被阿基坦公爵打敗,但對(duì)整個(gè)法蘭克地區(qū)有深入的了解。也許是為了洗刷戰(zhàn)敗之恥,阿卜杜勒·拉赫曼在升職后很快組織大軍北征,這一次他連戰(zhàn)連捷,先洗劫了波爾多城,后在野戰(zhàn)中擊敗了阿基坦公爵。隨著勝利的接踵而至,他把目標(biāo)定在了盧瓦爾河畔圖爾城,因?yàn)楫?dāng)?shù)氐氖ヱR丁修道院擁有數(shù)量驚人的財(cái)富。阿基坦公爵厄德此時(shí)已經(jīng)退無可退,不得不向查理求援。查理同意增援,三方軍隊(duì)在圖爾至普瓦提埃之間形成對(duì)峙格局,有關(guān)法蘭克前途和命運(yùn)的決戰(zhàn)就此爆發(fā)。

事實(shí)上,有關(guān)普瓦提埃戰(zhàn)役,無論時(shí)間、地點(diǎn)和參戰(zhàn)人數(shù),史學(xué)界都有很大爭議。雖然分屬交戰(zhàn)雙方的多位編年史家都描述了這場(chǎng)戰(zhàn)役,但由于目擊者描述的缺乏和當(dāng)時(shí)編年史家不重視事實(shí)考證的撰史風(fēng)格,本次戰(zhàn)役的許多細(xì)節(jié)至今仍有爭論。法國史學(xué)家普遍認(rèn)為這場(chǎng)戰(zhàn)役發(fā)生在732年10月。雙方軍隊(duì)在兵力和裝備技術(shù)上都沒有顯著優(yōu)勢(shì)。唯一不同的是,法蘭克軍隊(duì)以逸待勞,有地勢(shì)之利和補(bǔ)給之便。阿卜杜勒·拉赫曼麾下的軍隊(duì)由來自中東地區(qū)的阿拉伯人和來自北非的摩爾人混成,士兵總數(shù)上略占優(yōu)勢(shì)。不過他們遠(yuǎn)離本土,對(duì)地理環(huán)境不熟悉,而且攜帶大量掠奪來的輜重,行軍緩慢。查理面對(duì)人數(shù)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的穆斯林大軍,采取了主力避戰(zhàn),小股騷擾,不斷消耗阿拉伯軍隊(duì)的士氣和耐心的策略。阿卜杜勒·拉赫曼決定主動(dòng)進(jìn)攻占據(jù)優(yōu)勢(shì)地形的法蘭克軍隊(duì)。查理率法蘭克軍隊(duì)正面抵抗阿拉伯軍隊(duì)的猛攻,厄德公爵率領(lǐng)阿基坦軍隊(duì)從側(cè)翼出現(xiàn),突襲敵軍囤放補(bǔ)給品的后方營地。在正面混戰(zhàn)中阿卜杜勒·拉赫曼陣亡,群龍無首的阿拉伯軍在前后夾擊下兵敗如山倒,法蘭克-阿基坦聯(lián)軍大獲全勝。

普瓦提埃戰(zhàn)役鑄造“上帝之錘”

普瓦提埃戰(zhàn)役遏制了阿拉伯在西歐擴(kuò)張的勢(shì)頭,經(jīng)由后世史家的解讀和闡釋,被看作基督教文明得以在伊斯蘭擴(kuò)張浪潮下幸存的關(guān)鍵戰(zhàn)役。其中,18世紀(jì)的愛德華·吉本在《羅馬帝國衰亡史》中的觀點(diǎn)最具有代表性,在他看來,如果普瓦提埃戰(zhàn)役獲勝者是阿拉伯人,歐洲文明的面貌將發(fā)生翻天覆地的變化:“(阿拉伯人)勝利的行軍路線從直布羅陀巨巖延至盧瓦爾河岸,增加了1000多英里;同樣的距離也能把薩拉森人帶到波蘭的邊界和蘇格蘭高地;比起尼羅河或幼發(fā)拉底河,萊茵河的航運(yùn)條件也不差,阿拉伯人的艦隊(duì)可能不經(jīng)海戰(zhàn)就能駛?cè)胩┪钍亢涌凇9嫒绱说脑挘苍S現(xiàn)在牛津大學(xué)的教學(xué)內(nèi)容就是《古蘭經(jīng)》,也許還要在講壇上向行過割禮的學(xué)生們講解穆罕默德啟示的神圣性與真理性。”正是此類觀點(diǎn)的流行,查理·馬特在法國穆斯林移民問題日益嚴(yán)峻的今天,成為法國極右翼政黨的標(biāo)志性歷史人物,因?yàn)椴槔眈R特既象征著基督教文明面對(duì)伊斯蘭文明的勝利,也象征著法國人對(duì)穆斯林入侵者的勝利和驅(qū)逐。當(dāng)《查理周刊》慘案被證實(shí)是法國穆斯林移民后裔所為的時(shí)候,“我是查理·馬特”的口號(hào)自然會(huì)緊隨“我是查理”而出現(xiàn)。

然而,把查理·馬特看成是基督教文明捍衛(wèi)者可能只是傳統(tǒng)史家的誤解和當(dāng)代政客的附會(huì)。近來歷史學(xué)家找到越來越多的證據(jù),逐漸傾向于將普瓦提埃戰(zhàn)役看成是法蘭克統(tǒng)一的關(guān)鍵之戰(zhàn)而不是基督徒和穆斯林的文明之爭。首先,從當(dāng)時(shí)的文獻(xiàn)來看,法蘭克人雖然把阿拉伯人視為威脅,但更多將其描述為武裝劫掠者而非伊斯蘭教傳播者。第二,查理在普瓦提埃戰(zhàn)役勝利后,并未急于收復(fù)南部被阿拉伯人占據(jù)的地中海沿岸領(lǐng)土,而是花費(fèi)數(shù)十年時(shí)間滲透和控制原本獨(dú)立的阿基坦王國,759年法蘭克軍隊(duì)才收復(fù)阿拉伯人占領(lǐng)的南部城市,所以法國歷史學(xué)家米歇爾·魯什認(rèn)為法蘭克的統(tǒng)一才是普瓦提埃戰(zhàn)役的最大成果。第三,根據(jù)當(dāng)時(shí)的描述,查理·馬特經(jīng)常沒收新征服城市教堂或修道院的財(cái)物和教產(chǎn)作為戰(zhàn)利品分配給下屬和盟友,這在當(dāng)時(shí)教會(huì)看來是異端行為。綜上所述,查理·馬特更多是一位追求現(xiàn)實(shí)利益的世俗君主而非基督文明的保衛(wèi)者。

既然查理在普瓦提埃戰(zhàn)役的勝利更多著眼于法蘭克的統(tǒng)一,且對(duì)教會(huì)并不友好,為什么他還被看成是基督教文明的拯救者呢?這和當(dāng)時(shí)西歐民眾心態(tài),政治形勢(shì)以及后世的有意塑造都有關(guān)系。

普瓦提埃戰(zhàn)役之前的一百年,是阿拉伯帝國快速擴(kuò)張的黃金世紀(jì)。在這百年里,阿拉伯帝國從兩河流域一直打到了比利牛斯山脈,把傳統(tǒng)信奉基督教的黎凡特、埃及,馬格里布以及伊比利亞半島統(tǒng)統(tǒng)納入其勢(shì)力范圍。面對(duì)阿拉伯帝國,當(dāng)時(shí)基督教世界充斥著恐懼心理。雖然普瓦提埃戰(zhàn)役前,基督教各國也獲得多次勝利,但并未能扭轉(zhuǎn)阿拉伯?dāng)U張的勢(shì)頭。普瓦提埃戰(zhàn)役不但擊斃安達(dá)盧斯總督,還迫使阿拉伯帝國從此停下擴(kuò)張的腳步。這對(duì)當(dāng)時(shí)西歐基督徒來說,起到了祛除恐懼,鼓舞士氣的作用。因此,普瓦提埃戰(zhàn)役成了當(dāng)時(shí)歐洲編年史家眼中基督徒反敗為勝的標(biāo)志,查理也被贈(zèng)予“上帝之錘”(Marteau de Dieu)的外號(hào),查理·馬特(Charles Martel,Martel在古法語有錘頭的意思)的稱號(hào)因此流傳至今。

普瓦提埃戰(zhàn)役促進(jìn)了法蘭克王國的鞏固和統(tǒng)一的同時(shí),也推動(dòng)了加洛林家族和羅馬教宗的同盟,這有利于查理·馬特基督文明保衛(wèi)者神話的形成。750年前后,羅馬教宗為了應(yīng)付倫巴德人的威脅,轉(zhuǎn)而尋找外部同盟。普瓦提埃戰(zhàn)役后的法蘭克王國實(shí)力強(qiáng)大,是個(gè)很好的選擇。教宗聲稱“誰為法蘭克操勞,誰就是法蘭克的主人”,支持查理·馬特之子丕平取代墨洛溫王朝的“懶王”而成為名副其實(shí)的法蘭克國王。754年,教宗親自前往巴黎北郊的圣德尼修道院,為丕平加冕。丕平也投桃報(bào)李,出兵意大利攻打倫巴德人,并把奪來的土地贈(zèng)送給教宗,奠定了教皇國的基礎(chǔ),史稱“丕平獻(xiàn)土”。加洛林王朝和羅馬教廷的合作讓查理·馬特掠奪教產(chǎn)的劣跡被淡化,而普瓦提埃戰(zhàn)役卻因?yàn)橛欣陟柟碳勇辶滞醭慕y(tǒng)治而被宣揚(yáng)。查理·馬特作為基督文明保衛(wèi)者形象從此奠基。

后世對(duì)查理·馬特政治神話的再解讀

987年,加洛林王朝被加佩王朝取代,但有關(guān)查理·馬特的政治神話并沒有因此而消失,反而發(fā)揚(yáng)光大了。這是因?yàn)榧优逋醭捌浜罄m(xù)的瓦盧瓦王朝都將自己視為加洛林王朝的合法繼承者而非取代者。在基督教占據(jù)意識(shí)形態(tài)主導(dǎo)地位的中世紀(jì),各國國王都以虔誠自我標(biāo)榜,如法國國王就自稱“篤信王”(Sa majesté très chrétienne)。8世紀(jì)開始流行的查理·馬特保衛(wèi)基督文明的神話有助于從歷史淵源上提高法國王權(quán)的地位和名譽(yù),而查理·馬特?fù)敉四滤沽周婈?duì)入侵的史實(shí)為法國貴族參與十字軍東征提供了依據(jù),在他們眼中,普瓦提埃戰(zhàn)役和十字軍東征都是捍衛(wèi)基督教信仰,用武力戰(zhàn)勝異教徒的正義行為。信仰虔誠又熱衷于參加十字軍東征的法王路易九世于1260年前后下令重新整修圣德尼修道院內(nèi)查理·馬特的陵墓和雕像,以示榮耀和尊崇。由法國王室授意編寫,成書于15世紀(jì)的法國官方史書《法蘭西大編年史》(Grandes Chroniques de France)也對(duì)查理·馬特拯救歐洲基督教文明的事跡大書特書。

近代以來,隨著啟蒙運(yùn)動(dòng)的開展和法國大革命的爆發(fā),查理·馬特神話雖不能再為法國君主提供合法性依據(jù),但他它卻在歐洲知識(shí)界重新找到了市場(chǎng)。這和近代以來歐洲文明的崛起和伊斯蘭文明的相對(duì)衰落有關(guān),當(dāng)時(shí)的歐洲學(xué)者在歐洲優(yōu)越論的思潮下重新審視這段歷史,將查理·馬特視為歐洲文明得以保存的關(guān)鍵人物,除了前文提到的愛德華·吉本的著名假設(shè)外,伏爾泰也在《風(fēng)俗論》中說“沒有查理·馬特和他的勝利,法國將是阿拉伯的一個(gè)省”。史學(xué)大師蘭克則認(rèn)為8世紀(jì)初是世界歷史上的關(guān)鍵點(diǎn),西歐基督諸國面對(duì)信奉伊斯蘭教的阿拉伯人和偶像崇拜的薩克森人的夾擊,已搖搖欲墜。萬幸的是查理·馬特挺身而出,力挽狂瀾。19世紀(jì)末至第二次世界大戰(zhàn),查理·馬特在法國更是從書齋走向了大眾,這是因?yàn)槠辗☉?zhàn)爭后,法國長時(shí)期面臨德國的武力威脅,民族意識(shí)強(qiáng)烈。查理·馬特被視為保衛(wèi)法國和保衛(wèi)歐洲文明的英雄,是愛國主義宣傳的標(biāo)志人物。732年的普瓦提埃戰(zhàn)役因此成為法蘭西第三共和國義務(wù)教育歷史課的必修內(nèi)容。另外,同時(shí)期法國對(duì)穆斯林地區(qū)的殖民征服也讓查理·馬特戰(zhàn)勝穆斯林軍隊(duì)的歷史得到廣泛流傳。

二戰(zhàn)結(jié)束后,法德走向歷史性和解,法國殖民地也開始紛紛獨(dú)立,查理·馬特的神話并沒有終止。法國極右翼政治力量開始利用查理·馬特形象來宣傳其主張,這和70年代以來法國本土穆斯林移民團(tuán)體不斷壯大但很難融入法國社會(huì)有關(guān)。2002年國民陣線主席讓·瑪麗·勒龐參選標(biāo)語之一就是“查理·馬特732,勒龐2002”,暗示他們將效仿查理·馬特,保衛(wèi)法國,抵制穆斯林移民的“滲透”和“逆向殖民”。另一個(gè)青年右翼組織“有歸屬感的一代”(Génération identitaire)則每年10月在732年普瓦提埃戰(zhàn)役戰(zhàn)場(chǎng)舉辦紀(jì)念活動(dòng),還于2012年10月象征性地占領(lǐng)了普瓦提埃清真寺。2015年1月查理周刊血案和11月13日的巴黎襲擊推動(dòng)了法國社會(huì)思潮的右傾化,更擴(kuò)大了查理·馬特神話的影響。

在查理·馬特和普瓦提埃戰(zhàn)役的評(píng)價(jià)上,當(dāng)代歷史學(xué)家和公眾之間為何存在如此巨大的鴻溝?也許正如法國歷史學(xué)家評(píng)價(jià)的那樣:“盡管歷史學(xué)家希望還原此戰(zhàn)役的本來面目,但這些努力都是徒勞的,因?yàn)樗驯粯淞橐粋€(gè)象征。這場(chǎng)戰(zhàn)役通過展現(xiàn)文明沖突并排斥另一個(gè)文明的方式,構(gòu)建出法蘭西民族,基督教文明以及歐洲人身份的意識(shí)形態(tài)基礎(chǔ)。”

- 澎湃新聞微博

- 澎湃新聞公眾號(hào)

- 澎湃新聞抖音號(hào)

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司