- +1

為什么我這么討厭調休?

為什么我這么討厭調休? 原創 素質單男格羅斯曼 X博士

策劃:網格線

大概每一個打工人心中都有過這樣的夢想:躺著把錢賺了。

如果不是中彩票,那么帶薪假期很可能是打工人們最接近這個夢想的狀態。

雖然公司微信群突然亮起的小紅點,偶爾會給他們的假期帶去一場噩夢,但是每年或長或短的幾個假期,對于終日被各種績效考核壓得喘不過氣來的打工人來說,依舊是他們能抓住的為數不多的“救命稻草”。

但是我發現最近兩年,每當節假日安排一出爐,都必定迎來無數社畜痛苦的哀號。

原因很簡單,調休。

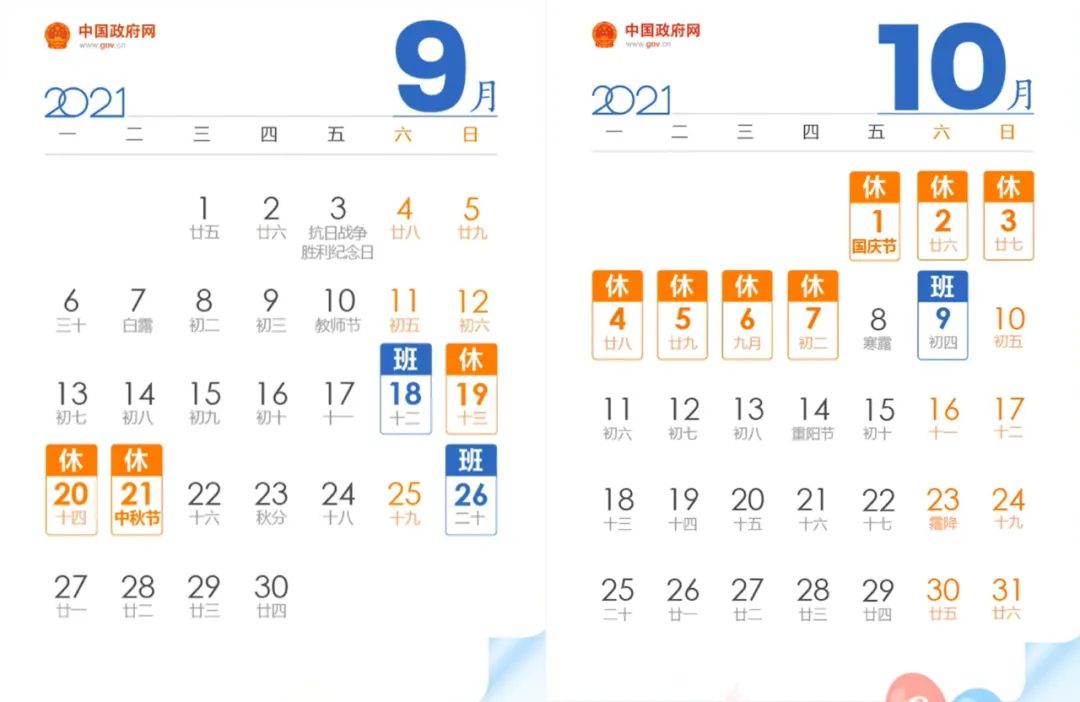

如果你想學習用十以內的加減法,表演一個“一變三,三變七”的魔術,看看各種調休規則就夠了。

這種左借一個周六、右借一個周日,最終湊出一個小長假的操作,總讓人懷疑休假規則的制定者是個終日調整財務報表的會計。

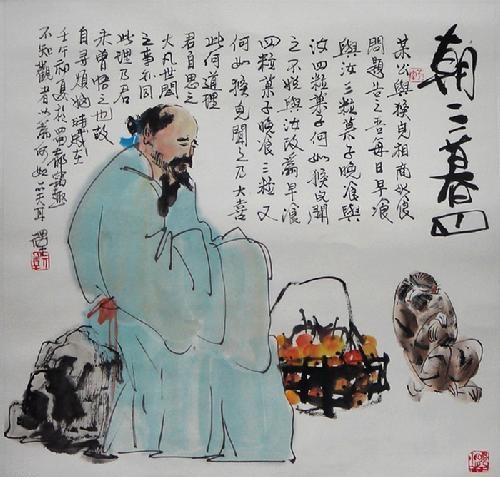

而當打工人們對著日歷,掰著手指頭算了半天,最終發現該休的假一天沒多,卻平白損失了若干個周末時,頓時有了一種被當猴耍的感覺。

·小學課本誠不我欺

對于大部分人來說,調侃過后,假該休還是要休的,只不過辛苦數月,等來拼湊而成的假期,仿佛饑腸轆轆之時買了個包子,第一口沒咬到餡,第二口直接咬過去了。

如果沒餡的包子還能勉強充饑,那么對那些至今還在996的同志們來說,調休就真的不如不休了。

本就沒有周六,再被調走一個周日,休了一個三天的中秋,之后就要迎來連續九天的工作,緊隨其后的國慶節不像休假,更像是工傷之后的病休。

這種調休模式雖然在最近兩年才突然開始飽受詬病,但其實調休的歷史遠比我們想象得要久遠。

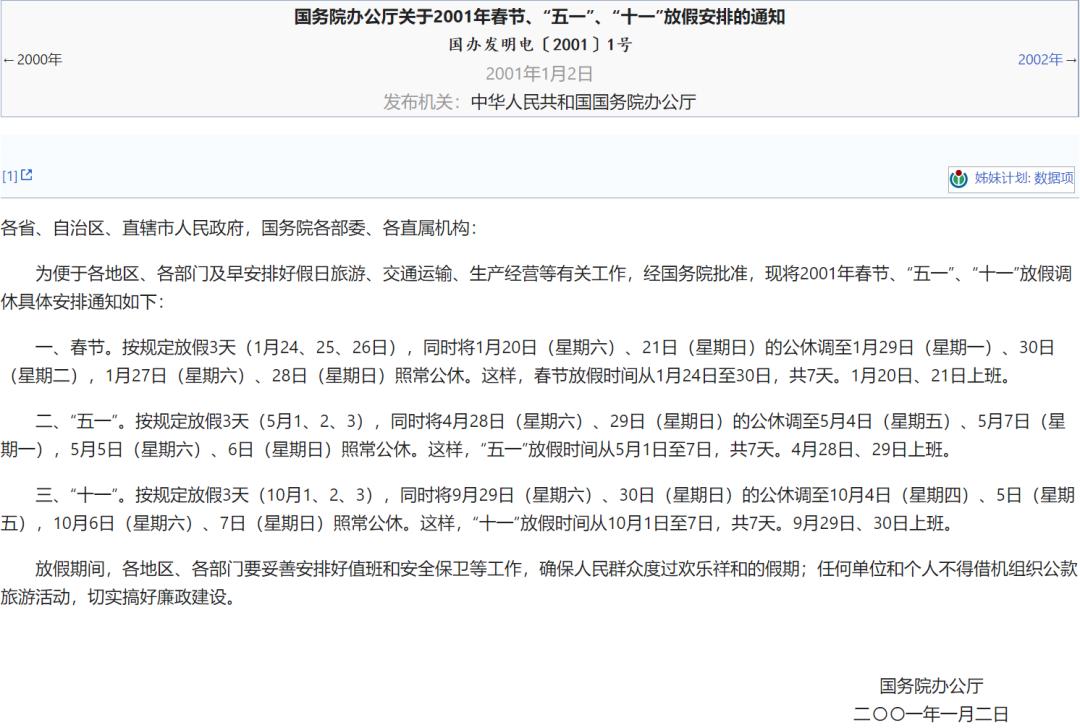

它至少能追溯到1999年,那一年的國慶節,中國人迎來了有史以來的第一個調休出來的七天長假“黃金周”。

·1999年國慶節,成都天府廣場

從那以后,每年的年初,中國人民都會在各種媒體上看到這個格式相同、內容相似的國務院辦公廳放假通知。

·一個模板,用了二十多年

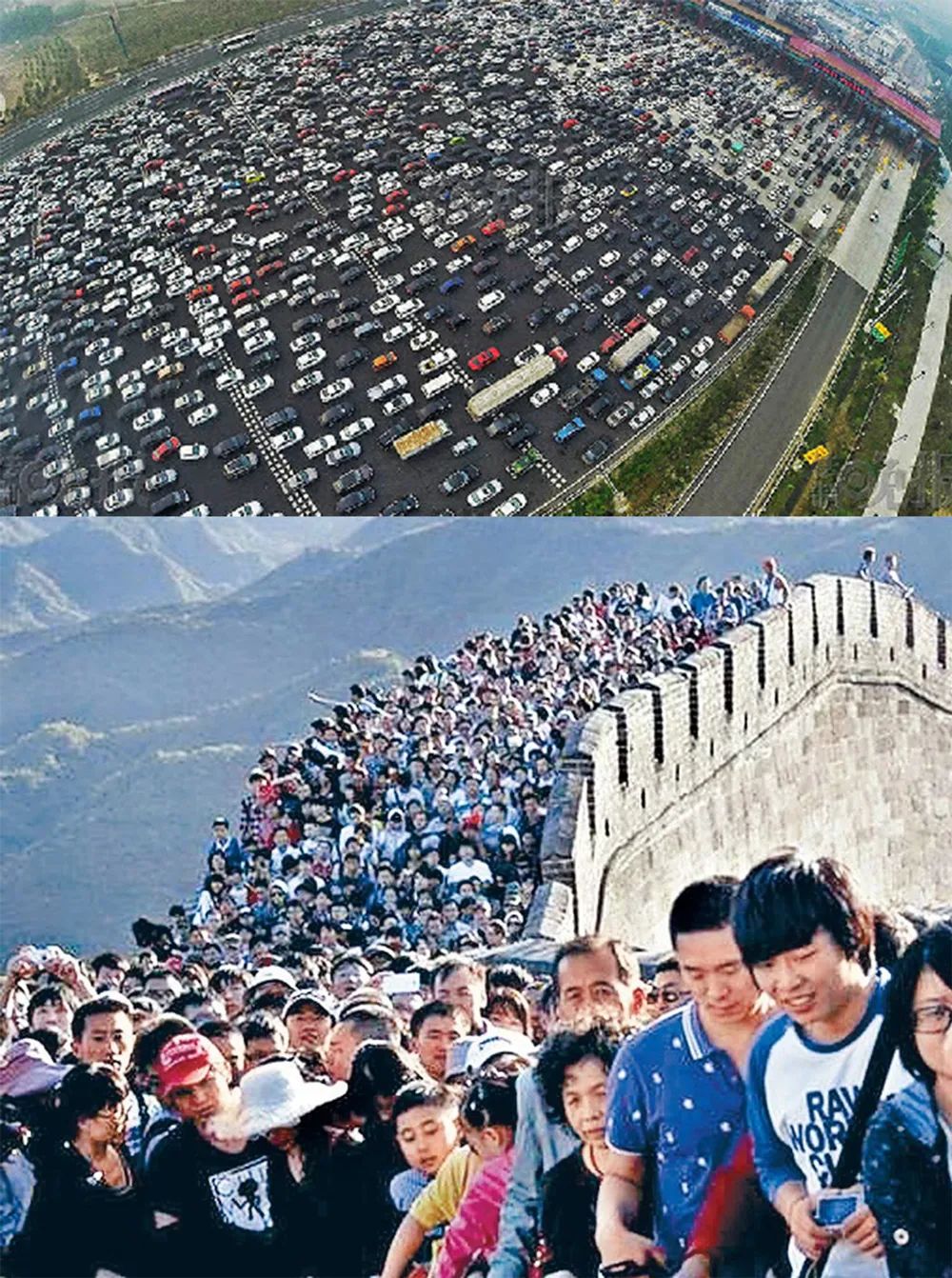

之后的很多年里,我們聽到的關于節假日的抱怨大多是關于擁堵的高速公路、景區里爆滿的游客以及一房難求的酒店。很少有人在乎七天假期里究竟藏了幾個調休的周末。

假期還是那個相似的假期,調休也還是那個不變的調休,而它突然間遭到大眾的厭惡,其實更可能是個經濟問題。

工商社會,時間寶貴,廣大打工人用來為社會創造剩余價值的時間則尤為寶貴。

只要稍微回顧一下歷史,你就會發現中國人的休假史就是經濟發展的一面鏡子。

從1949年到1999年,在漫長的五十年中,面對著艱巨的發展任務,中國人的法定假期只有元旦、春節、五一和國慶,而且加起來只有可憐的七天。

·今天的一些網友如果不是記憶出現了偏差,那顯然就是對法律有某種誤解

而這中間某個特殊的年代更是直接取消了節假日,開啟了全民奮斗模式,一個假期也沒有。

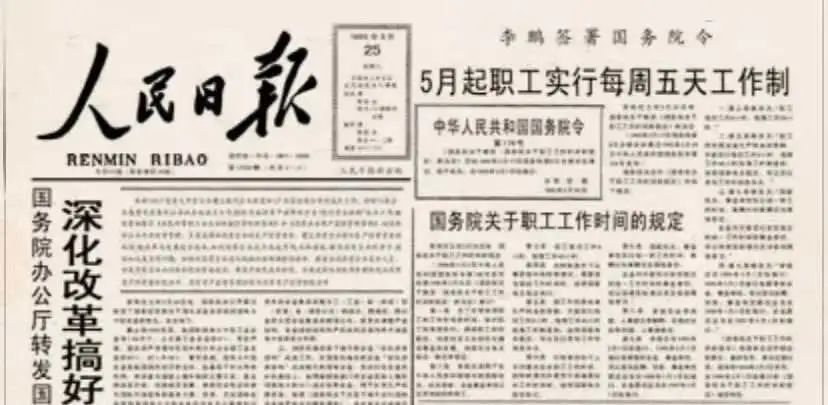

就連今天我們習以為常(或者說許久不見)的雙休日也是1995年才出現的產物。

當時國內經濟不景氣,潛在的失業壓力很大,工廠開工不足,勞動生產率低下,人浮于事反而影響了效率,經過有關部門計算,每周多休息一天節約社會整體能耗,反而是經濟的。

而1999年,中國人的法定假期第一次增加到10天,背后算的同樣是經濟賬。

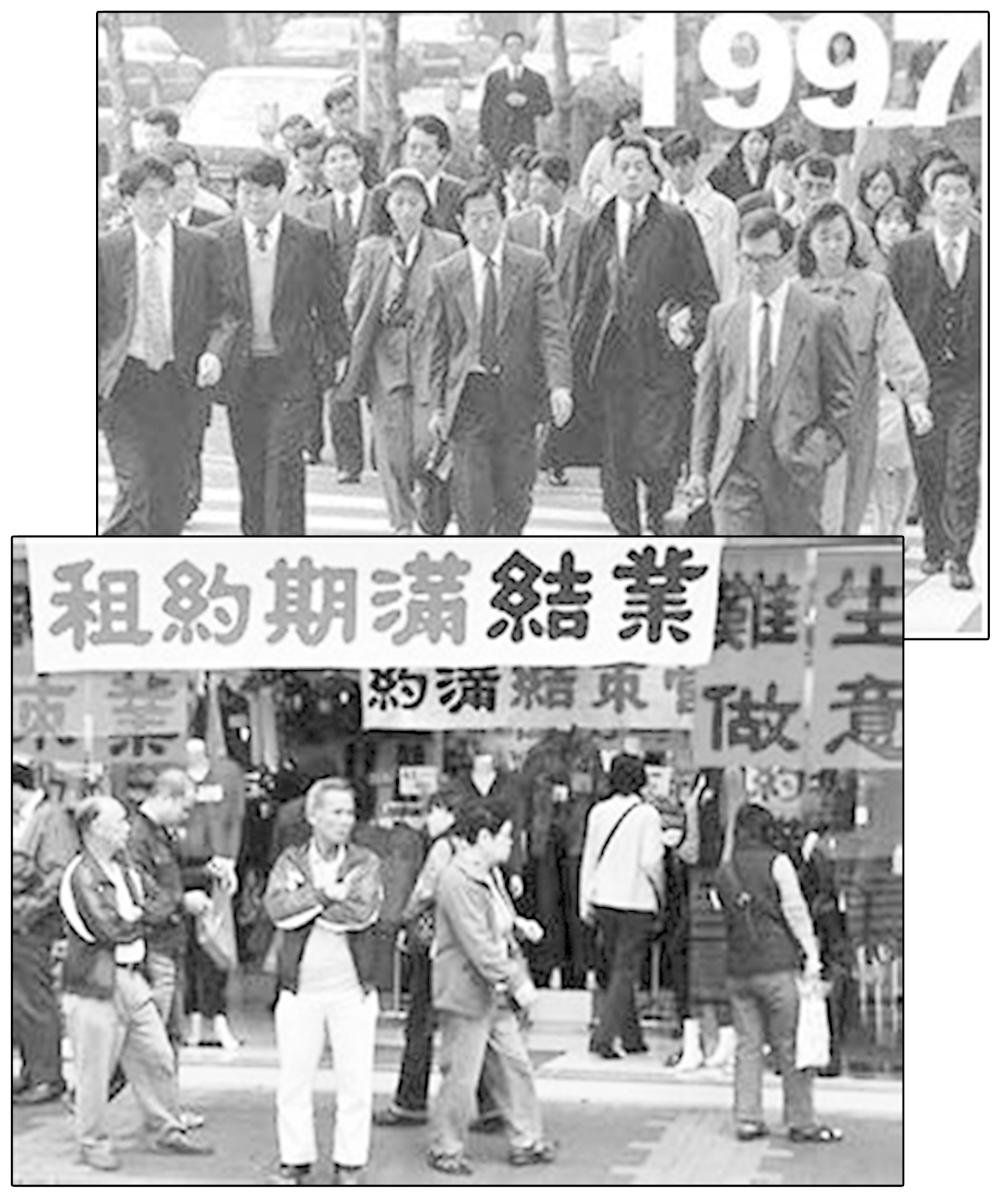

剛剛經歷了亞洲金融危機的沖擊,中國急需提振低迷的消費市場,而給民眾更多的假期,讓大家出門旅游無疑是當時見效最快的手段之一。

而從調休規則的制定部門的名稱——“全國假日旅游部際協調會議辦公室”——你就能看出它成立的初衷。

·來源:《青島日報》。“假日辦”后來被國務院旅游工作部際聯席會議取代

這種安排的效果也是顯而易見的,僅1999年的第一個國慶黃金周,全國出游人數就達到了2800萬,旅游綜合收入141億。

不過這個數字和疫情爆發前的2019年國慶節7.82億的出游人次、近6500億的旅游收入相比,顯然是不值一提了。

當然,對于調休也并非從無爭議,2013年修訂的《全國年節及紀念日放假辦法》由于將除夕又一次踢出春節假期,當年就有不少網友揚言要在大年三十給“假日辦”打電話查崗。

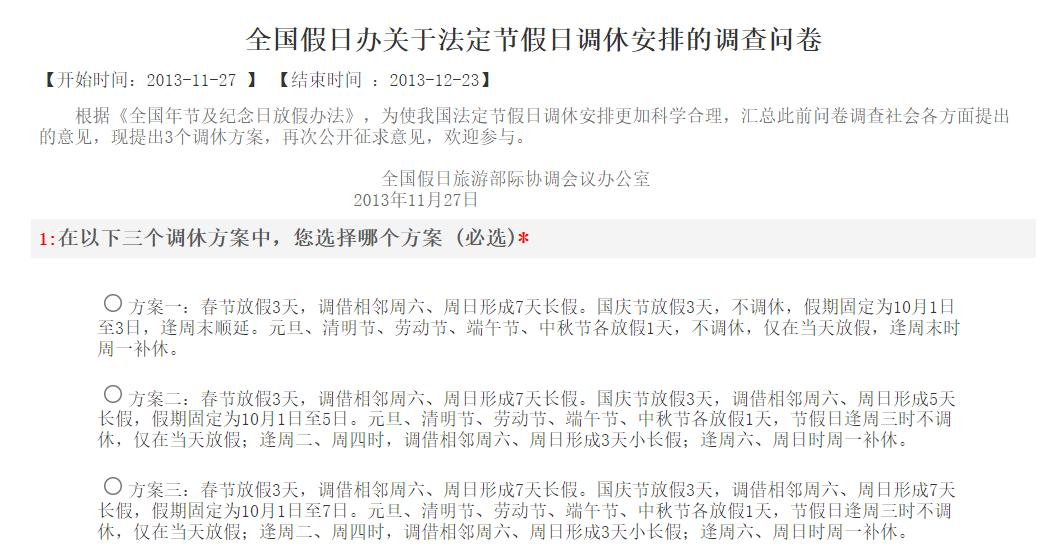

而“假日辦”也在同一年發布了一份關于調休方案的調查問卷。

雖然這個征集了200多萬個反饋問卷的調查最終似乎并沒有對外公布結果,想必一定是“眾口難調”,而經濟上的考量顯然占據了上風。

在一個注重KPI的時代,整個社會在“績效考核”面前自然也不能豁免。

而對于一個超大型社會,身處其中的打工人的個人感受,往往要讓步于精密的數字測算。

加加減減之中,賬面上看中國人休的假確實是越來越多了,但是賬面之外,年輕的打工人日益增加的疲勞指數往往難以計量。

在狂飆突進的年代,多數人不會在意那一兩個周末的調休,但當高速增長的大潮漸趨平緩,留給打工人就只剩下激情褪去后的那一點點倦。

在千禧年來臨之前突然增加的假期,對長期過著有規律、慢節奏生活的中國人來說似乎是一種“意外”的收獲。人們突然發現隨著口袋里鈔票漸厚,普通人也可以擁有所謂的“詩和遠方”, 哪怕堵在景區里人看人,似乎也是一種幸福的煩惱。

而那時的廣大宅男們,也還不必擔心被各種即時通訊軟件的新消息搞到神經衰弱,可以安心地享受“過節七天樂”。

·央視《××七天樂》系列,不少人的童年回憶

但如今每天都在生活和工作中面對種種“意外”的年輕人,似乎已經不想要調休來給他們制造額外的“驚喜”了,一個安穩、輕松的周末也許就是他們最大的奢求。

考慮到現在還是一個流行“儀式感”的年代,增加再多的假期,也許被調休的就不僅僅是周末了,恐怕還有口袋里的錢包。

當然,將一個三百六十五天的問題甩給七天的假期顯然是不公平的。

每年人均工作超過2100小時的中國人,如果自詡是世界第二勤勞的民族,恐怕沒有哪個民族敢爭第一。

·其實是11天

年輕人看了看自己好久沒休的年假,仿佛驢子看著眼前的胡蘿卜,真的感覺自己需要喘口氣兒,調整下節奏了。

假期是可以調節的數字,產能是可以量化的指標,盡管很多時候我們沒得選,但勞動也不應該僅僅以謀生活動的形式出現。勞動者的生活也最好不要變成抽象的“搬磚”“睡覺”與“填飽胃”。

打工人需要休假嗎?當然。

或許有限的假期依然不足以緩解這一代中國人的“生死疲勞”,但我們仍然希望這個時代中能少一些連滾帶爬、氣喘吁吁的勞動者。設計/視覺 Elaine

原標題:《為什么我這么討厭調休?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司