- +135

《清明上河圖》如何反映汴京城市經濟

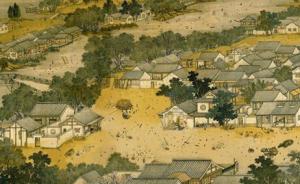

北京故宮博物院所藏的《清明上河圖》,是以長卷形式,采用散點透視構圖法,記錄了中國12世紀北宋汴京的城市面貌和當時社會各階層人民的生活狀況。

陳寅恪認為,宋代是中國近代化的開端,因為宋代在絲、茶、造紙、造船、燒瓷、紡織、漆器、農業各方面都有長足進步,又發明了活字印刷術,教育普及,文風大盛。《清明上河圖》所繪是汴京當年繁榮的見證,也是北宋城市經濟情況的寫照。

《清明上河圖》是目前存世的極具歷史和藝術價值的風俗畫長卷。北宋時期供職于翰林書畫院的張擇端,通過對都城汴梁汴河兩岸的風土人情和自然風光的精準刻畫,將一派繁華宏大、安居樂業的生活榮景,無比生動地呈現在世人面前。畫中大如駁船、小如鉚釘,均作了寫生性摹寫;販夫走卒、士農商卜數量可觀,其信息量涵蓋之巨大,即便以現代的眼光來看也非常具有典型意義。

千年前的汴京,就是今天的開封,在汴河邊上。北宋的時候,汴京人口有26萬戶,如果以每戶5個人計算,大概130萬人左右,再加上常年駐軍約有40萬,差不多有170萬人口。同時期西亞的巴格達只不過30萬人。汴京是當時全世界最大的城市,各國商賈云集,儼然是一個國際都會。

《清明上河圖》是以虹橋為中心描繪汴河及它的兩岸風光。橫跨汴河上的是規模宏大的拱橋,結構優美,整體好像是長虹當空,所以叫作“虹橋”。張擇端描繪了虹橋(見圖①)的結構,它的跨距約有20多公尺,橋寬8公尺,橋拱結構的組合是有5根拱骨互相搭架交疊而成的。這種造橋技術是宋朝慶歷年間山東青州的一個獄卒發明的,這真是個無名英雄。

開封有三道城墻,分別是宮城、內城和外城。內城前面是宣德門,城里有四條河橫穿,從北到南,五丈河、金水河、汴河、蔡河都通過了護城河相互的連通。護城河有如今天的環線道路,由于汴河東西穿城而過,沿線往來的舟船客商絡繹不絕,夾河兩岸自然就成為萬頭攢動、人口匯集的場所。《清明上河圖》發生的地點就在它的東南角。

河邊停泊的是“萬石船”(見圖②),可以載重一萬石(約500噸以上)。岸邊下釘的繩索、上下船的梯板都清晰可見,萬石船船尾有平衡舵以保障航行的順暢。清明時節,不只是上墳掃墓的時期,也是每年由淮南到京師汴河千里漕運線啟動的日子。因為冬天汴河也會結冰,而且黃河水量減少,所以每年入冬航運暫停,到第二年清明再通航,這是一個很重要的時期。河邊的酒店,是供給行旅休息補給用的。萬石船船身有成排的釘帽,可以漸增船身的牢固。

《清明上河圖》中一共出現20多艘大大小小的客運兩用船,有的船滿載著貨物逆流而上,有的船靠岸停泊正在卸貨,有的船家在船上洗晾衣服呈現平靜的船上生活。由此可以看出,先進的造船業,帶領了宋代遠洋航運的興盛。

宋代的“五星級酒店”

進了內城則是一番熱鬧景象。馬路上有騎馬的,有一隊駱駝出城,兩邊有臨街做生意的。在城門前面右手邊的三開間是一棟沒有招牌的房子,北京大學考古文博學院杭侃教授提出這可能是稅務所(見圖③)。門口放著一些等著上稅的貨,屋內的稅官坐在桌子前登記,他的身后有一張名人書法的屏風。這在北宋是非常流行的書法布置,不單在《清明上河圖》里,在另一張宋畫《晴巒蕭寺圖》(現在藏美國納爾遜·阿特金美術館)中,小小的茶室里也以書法做裝飾。看來今天人們家里掛名人書畫是有傳統的。

宋朝的酒是專賣的,叫“榷沽”。官府為了控制酒的生產就把做酒的酒麯分配給酒戶,由酒戶出錢承包造酒跟販售,規模小的酒店要向正店來批發酒,叫作“腳店”。宋代的酒稅收入非常高,宋神宗西寧年間,酒稅的收入就高達40萬貫一年,跟當時東京商稅年收入相等。所以官方對于酒麯的管理非常嚴格,就怕有逃稅、漏稅。這個高樓后面有堆疊的酒桶,作為此店有釀酒事業的呼應。彩樓歡門由扎成S型的仙鶴作為裝飾,仙鶴是道家最喜歡用的裝飾主題,反映出當時的皇帝宋徽宗篤信的道教信仰。右邊的房間里,桌子上面有杯盤、溫碗。根據《東京夢華錄》,當時考究的人家還是用銀器的,銀溫碗、銀盞托,到了后期銀器都化掉作他用了。

《清明上河圖》中還畫有香藥鋪。在宋代香藥應用很廣,平時它被用于祭神、禮佛、拜祖先等各類宗教祭祀活動,每年香藥院的收入就是50萬貫。北宋海外貿易就叫做“香藥貿易”。1974年泉州出土的宋船上發現了很多儒香、龍腦香、檀香、沉香等達4000斤。香料和茶、鹽、白礬在宋代都是奢侈品,為政府帶來了大量的利潤,都要專賣。

張擇端《清明上河圖》的成名離不開金代收藏家張著的題跋,張著的題記說張擇端是北宋徽宗朝在畫院任職的一名翰林,且最擅長界畫:“幼讀書,游學于京師,后習繪事,本工其界畫……”這是對張擇端生平的唯一記載。張擇端的《清明上河圖》生動描繪了汴河上的繁榮景象,為古代的造船、建筑等提供了豐富的參考圖例,對藝術史、經濟史乃至科技史、人類學都有很大的幫助。所以元朝人劉漢的題跋說:“其市橋郭徑、舟車、邑屋、草樹、馬牛,以及于衣冠之出沒遠近,無一不臻其妙……余熟視再四,然后知宇宙間精益絕倫有如此者!”誠哉斯言!

(作者為震旦博物館館長,本文根據震旦博物館講座錄音整理,轉載自《文匯學人》2015年10月30日。標題與小標題為編者所擬。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司