- +1

維也納的日本主義:從人物畫(huà)到廣泛裝飾風(fēng)格

【編者按】

1853年,美國(guó)海軍準(zhǔn)將佩里率軍艦駛?cè)虢瓚魹常瑥?qiáng)硬地打破了幕府閉關(guān)鎖國(guó)的狀態(tài),也推動(dòng)日本藝術(shù)沿著港口涌向了海洋的彼岸。陶瓷、琺瑯、漆器、絲綢、浮世繪,這些充滿東方風(fēng)情的藝術(shù)品令很多西方藝術(shù)家倍感驚艷。凡·高一生都癡迷于收藏浮世繪,勞特雷克和莫奈等人也為之深深著迷。雖然這些巨匠大多一生都未曾踏足日本,卻在多幅作品中留下了對(duì)日本藝術(shù)的喜愛(ài)與致敬。《日光西映:日本藝術(shù)與西方現(xiàn)代藝術(shù)運(yùn)動(dòng)的興起》就介紹了藝術(shù)史上這段震撼人心的東西方藝術(shù)邂逅。本文摘編自該書(shū),由澎湃新聞經(jīng)華中科技大學(xué)出版社·有書(shū)至美授權(quán)發(fā)布。

1873年的維也納世博會(huì)為日本藝術(shù)打開(kāi)了進(jìn)入歐洲藝術(shù)界的關(guān)鍵之門(mén)。1869年,日本通過(guò)簽署《友好貿(mào)易條約》(Treaty of Amity and Commerce)與奧地利建立外交關(guān)系,1872年,日本與奧匈帝國(guó)簽署的條約獲得批準(zhǔn),這些都構(gòu)成了日本參加世博會(huì)的契機(jī)。展會(huì)在多瑙河大都會(huì)維也納舉行:“維也納普拉特公園開(kāi)辟專門(mén)場(chǎng)地,250萬(wàn)平方米的建成區(qū)可容納近40000名參展商。主樓是一座巨大的工業(yè)殿堂,有高達(dá)84米的圓形大廳和1千米長(zhǎng)的旁路。東翼寬闊的長(zhǎng)廊中正安放著日本國(guó)的展品。”

從歷史照片中可以看出,展廳的布置旨在更好展示日本藝術(shù)和手工藝,包括江戶時(shí)代(1603-1868年)的作品以及自1868年明治維新以來(lái)創(chuàng)作的物品。展廳規(guī)模宏大,設(shè)計(jì)富麗堂皇,垂著幔帳的房間裝飾著皇室菊花圖案,天花板上懸掛著彩色的大燈籠。展品包括巨大的瓷器花瓶、混凝紙制成的大佛頭以及精確復(fù)制了鐮倉(cāng)大佛的銅頭。展出的日本傳統(tǒng)藝術(shù)品很少,取而代之的是具有當(dāng)代日本風(fēng)味或?qū)iT(mén)針對(duì)歐洲人口味的作品。

這毫無(wú)疑問(wèn)成為一場(chǎng)視覺(jué)盛宴,歐洲媒體熱烈發(fā)聲。不僅室內(nèi)可以欣賞日本工業(yè)產(chǎn)品和手工藝品,室外也可以領(lǐng)略到日本風(fēng)情。日式花園中包含了瀑布、小山、湖泊和橋梁,這些都是歐洲通過(guò)浮世繪彩色木刻所熟知的景象。奧地利皇室興奮不已,因?yàn)榻M織者事先并未期望日本委員會(huì)如此關(guān)注細(xì)節(jié)。世博會(huì)開(kāi)幕前,東京已經(jīng)舉行了彩排,以確保維也納之行萬(wàn)無(wú)一失。前往維也納的日本代表團(tuán)有近80位成員,其中包括來(lái)自工業(yè)領(lǐng)域的工匠和專家、外交官和其他官員、口譯以及顧問(wèn)。此次日本參展取得了巨大的成功:從紡織品到漆器幾乎所有作品銷售一空,約200種產(chǎn)品獲得了獎(jiǎng)?wù)隆?/p>

日本商品的市場(chǎng)在奧地利迅速形成:日本成為掛在每個(gè)人嘴邊的話題,這些充滿異域風(fēng)情的商品,無(wú)論是茶葉罐還是和服,都變得炙手可熱。新事物的美學(xué)及其歷史和文化背景為西方人帶來(lái)了新理想,一種不受歐洲影響的古老文化竟可以通過(guò)其產(chǎn)品突然吸引到如此多的關(guān)注,這讓每個(gè)人都為之著迷。

1873年世博會(huì)直接促成維也納建立了一家東方博物館。今天應(yīng)用藝術(shù)博物館(Museum für angewandte Kunst)中主要的日本藏品便是當(dāng)年收購(gòu)或捐贈(zèng)的日本藝術(shù)品。博物館原名為奧地利藝術(shù)與工業(yè)博物館(?sterreichischen Museums für Kunst und Industrie),當(dāng)時(shí)共收到約50件物品,多為漆器和陶瓷作品。在接下來(lái)的幾十年中,日本的視覺(jué)語(yǔ)言起到了表率作用,維也納人熱衷于購(gòu)買(mǎi)日本產(chǎn)品。值得注意的是,明治政府的營(yíng)銷策略得以實(shí)現(xiàn):藝術(shù)品成為國(guó)家的大使,這項(xiàng)政策產(chǎn)生的效果空前成功。在那之后,日本政府屢次派遣技術(shù)觀察員到世界各地進(jìn)行訪問(wèn),旨在了解和引進(jìn)西方先進(jìn)技術(shù)專長(zhǎng)和與日本制造業(yè)相關(guān)的高質(zhì)量工業(yè)產(chǎn)品,并自行創(chuàng)造。

當(dāng)時(shí)的杰出畫(huà)家,備受尊敬的巨幅畫(huà)作大師漢斯·馬卡特(Hans Makart,1840-1884年),同時(shí)也是古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt)的老師,同樣感受到了這種日本熱潮。維也納世博會(huì)后兩年,他創(chuàng)作了《日本女孩》(Die Japanerin,圖1)。這幅作品具有強(qiáng)烈的感官?zèng)_擊力,帶來(lái)令人愉悅的美感,畫(huà)面描繪了一位藝伎風(fēng)格裝扮的維也納女性,頭戴發(fā)簪,手持扇子,穿著日式服裝。“畫(huà)家王子”馬卡特過(guò)分夸張的風(fēng)格尤其引人注目,畫(huà)中人物的服裝和花朵的排列都十分華麗。維也納的日本主義可以認(rèn)為是馬卡特于1875年創(chuàng)立的。

圖1,《日本女孩》,1875年,木板油畫(huà),漢斯﹒馬卡特,上奧地利博物館(Upper Austrian Country Museum),林茨(Linz)

與此同時(shí),法國(guó)印象派畫(huà)家也發(fā)現(xiàn)了日本:例如,1876年克勞德﹒莫奈(Claude Monet)在畫(huà)自己的妻子卡米爾(Camille)時(shí),為她穿上了日本服裝(圖2)。但與馬卡特的畫(huà)作一樣,在莫奈的作品中,日本主義的影響在作品中僅起到了次要作用。莫奈的畫(huà)作中,卡米爾身著日式長(zhǎng)袍,裝飾著立體刺繡,面朝觀眾,手持扇子,被畫(huà)家本人視為失敗的作品。然而,馬卡特繼續(xù)在他的畫(huà)作中融入日式圖案。

圖2,《穿和服的卡米爾》,1876年,布面油畫(huà),克勞德·莫奈,波士頓美術(shù)館(Museum of Fine Arts, Boston)

法國(guó)人對(duì)日本的熱情與奧地利人截然不同。在巴黎,德國(guó)出生的藝術(shù)品交易商西格弗萊德·賓成為日本主義在法國(guó)傳播的重要中間人,使日本藝術(shù)品更易被同時(shí)代的人所接觸。賓不僅是經(jīng)銷商,還是一位精明的出版商和市場(chǎng)戰(zhàn)略專家,1888年,他創(chuàng)立了月刊《日本藝術(shù)》成為日本主義在法國(guó)傳播的重要媒介。當(dāng)凡·高踏入距自己住處僅幾步之遙的西格弗萊德·賓的巴黎商店時(shí),他對(duì)于日本的熱情再次被點(diǎn)燃。

那時(shí)凡·高已經(jīng)開(kāi)始在安特衛(wèi)普購(gòu)買(mǎi)浮世繪木刻版畫(huà),并在巴黎繼續(xù)自己的收藏。1887年他借鑒歌川廣重的《開(kāi)花的梅樹(shù)》(Flowering Plum Tree)和《雨中的橋》(Bridge in the Rain),以及溪齋英泉(Keisai Eisen)的《花魁》(Oiran)中的圖案進(jìn)行創(chuàng)作,這些畫(huà)作現(xiàn)存于阿姆斯特丹的凡·高美術(shù)館。凡·高的作品與馬卡特和莫奈有很大不同,日本藝術(shù)的直接影響在他的畫(huà)作中表現(xiàn)得更為明顯。

圖3,《芝公園的寺廟入口》 (Temple portal in Shiba Park),1895年,粉彩,弗朗茲﹒霍亨伯格,私人收藏,維也納

在奧地利,尤其是維也納,日本主義主要表現(xiàn)為一種社會(huì)風(fēng)尚。事實(shí)上一群奧地利藝術(shù)家曾經(jīng)前往這個(gè)國(guó)度,其中包括朱利葉斯·馮·布拉斯(Julius von Blaas)和弗朗茲·霍亨伯格(Franz Hohenberger),后者當(dāng)時(shí)是維也納分離派成員,后來(lái)成為領(lǐng)袖。但他們的作品和馬卡特一樣,沒(méi)有留下任何真正持久的影響力(圖3)。這些畫(huà)家的肖像畫(huà)和風(fēng)景畫(huà)都展現(xiàn)了日本及其現(xiàn)實(shí)的樣貌,而非西方對(duì)該國(guó)度的浪漫臆想。從美學(xué)的角度來(lái)看,這些作品可以與攝影師費(fèi)利斯·比托和男爵雷蒙德·斯蒂爾弗里德·馮·拉特尼茲(Raimund Stillfried von Rathenitz)早期關(guān)于日本的攝影作品進(jìn)行比較。比托于1863年前往日本,并在橫濱開(kāi)設(shè)了一家攝影室,他拍攝的風(fēng)格化場(chǎng)景從美學(xué)角度出發(fā),獲得成功,照片呈現(xiàn)出的真實(shí)的震撼力比后來(lái)奧地利畫(huà)家的繪畫(huà)作品生動(dòng)得多。一個(gè)人是否必須親自去過(guò)一個(gè)國(guó)家才能創(chuàng)作出具有藝術(shù)價(jià)值的作品?這一問(wèn)題還牽扯到其他畫(huà)家和平面藝術(shù)家,諸如埃米爾·奧爾里克(Emil Orlik,曾游歷日本,并將自己的見(jiàn)聞畫(huà)了下來(lái))和弗里茨·卡佩拉里(Fritz Capellari),引發(fā)了大家的思考。在1873—1903年這三十年間,出現(xiàn)了一些涉及日本主題的重要展覽。

詩(shī)人和藝術(shù)歷史學(xué)家埃恩斯特·舒爾(Ernst Schur)在《日本藝術(shù)精神》(The spirit of Japanese art)中用充滿激情的字眼描述了日本藝術(shù)和文化:

日本人的藝術(shù)是一門(mén)極其沉默的藝術(shù)。當(dāng)一位日本畫(huà)家描繪具象場(chǎng)景時(shí),畫(huà)中人物似乎從不講話,要么只發(fā)出一些流暢的音調(diào),好像他們實(shí)際上在談?wù)撈渌虑椤T谖铱磥?lái),沒(méi)有哪一種藝術(shù)能像日本藝術(shù)家的作品那樣描繪出一種不活躍的存在。他們沒(méi)有造物主,他們也不需要造物主使自己沉浸其中。他們可以立即消失,但他們已存在過(guò),并將繼續(xù)存在。因此,他們似乎總是全神貫注于自身,為自己的美麗而感到罪惡,這就是為什么他們給人們留下如此傷感的印象。

這門(mén)藝術(shù)的魅力之處在于它的絕對(duì)確定性。我們尋找統(tǒng)一性,這就是統(tǒng)一性,產(chǎn)生這種驚人效果的最深層原因在于自然。我不知道為什么,但自從我認(rèn)識(shí)了日本畫(huà)家,我總是為我們的顛沛流離而感到痛苦。我們似乎偏離了發(fā)展的道路,正無(wú)助地來(lái)回尋找一條迷失的道路。在我看來(lái),正是這個(gè)想法控制了我們,以及我們與之相連的本能和欲望,生命中最黑暗的本質(zhì)已經(jīng)枯萎。從未有人逾越界限,在規(guī)則的邊緣彼此掩護(hù),一場(chǎng)痛苦又無(wú)畏的斗爭(zhēng)開(kāi)始了,日本人神秘出現(xiàn),像主宰者一樣,無(wú)所不能,從不失敗,愿他們確切地知道自己的力量是什么,愿他們的才華和天賦沒(méi)有止境,永不枯竭,在他們所創(chuàng)造的物品中打上成就的烙印。

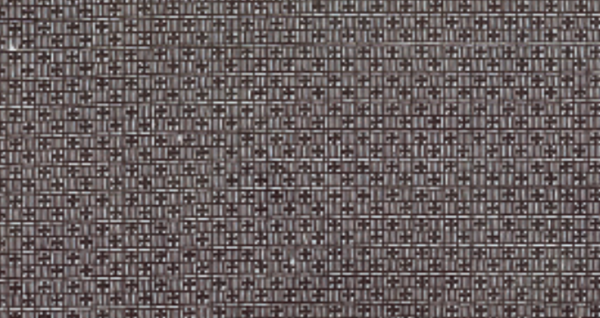

圖4,西博爾德收藏的型紙,應(yīng)用藝術(shù)博物館(MAK),維也納

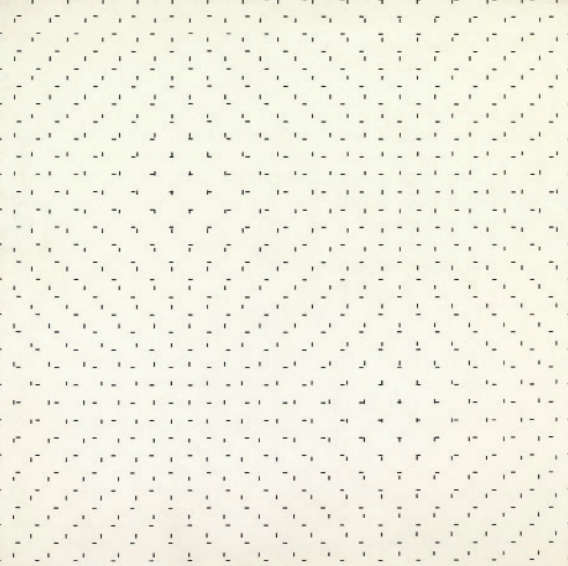

顯而易見(jiàn)的是,歐洲藝術(shù)家被日本藝術(shù)深深吸引,尤其是日本木刻版畫(huà)上放棄透視的裝飾性二維圖案。圖案的頻繁重復(fù)指向一種永恒的藝術(shù),它以完美對(duì)稱的方式充分表達(dá)自己,這點(diǎn)尤其體現(xiàn)在19世紀(jì)末發(fā)現(xiàn)的大量日本型紙上(圖4)。這種風(fēng)格對(duì)20世紀(jì)后半葉的美國(guó)畫(huà)家產(chǎn)生了顯著影響,弗蘭克·斯特拉(Frank Stella)20世紀(jì)60年代作品(圖5)中的一系列對(duì)稱物體就是這一概念的有力例證。

圖5,《夸特蘭巴山》,1964年,布面金屬漆,弗蘭克·斯特拉,舊金山美術(shù)館

斯特拉的早期作品如此,維克多·瓦薩雷(Victor Vasarely)或弗朗索瓦·莫雷萊(Fran?ois Morellet)的光學(xué)藝術(shù)策略(圖6)也同樣適用。這些作品可以說(shuō)是“非關(guān)系”的,因?yàn)樗鼈兂搅宋鞣降淖鳟?huà)方式。因此,日本主義并不隨第一次世界大戰(zhàn)而終結(jié),它是一段擲地有聲的歷史,需要深入研究,也可以說(shuō)新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)的發(fā)展尤其受到奧地利對(duì)日本主義態(tài)度的影響。

圖6,兩幅條紋網(wǎng)格圖,1972年,布面油畫(huà),弗朗索瓦·莫雷萊,彼得·史蒂文森的收藏(Peter Stuyvesant collection),瑞士

據(jù)加布里埃爾·法爾·貝克爾(Gabriele Fahr Becker)所說(shuō),20世紀(jì)初,維也納對(duì)日本的接納過(guò)程“涉及三個(gè)層面的需求:初創(chuàng)時(shí)代對(duì)充滿異域風(fēng)情的奢華感的需求;畫(huà)家、藝術(shù)家、設(shè)計(jì)師和建筑師對(duì)未使用的形狀和圖案的接受度,目的是跨越自然主義和歷史主義,最終向往一種嶄新的精神,這種精神是在工業(yè)社會(huì)脅迫下發(fā)展起來(lái)的,并抵消了來(lái)自內(nèi)部和外部的異化”。

圖7,《艾蒂兒﹒布洛赫-鮑爾肖像一號(hào)》,1907年,布面油畫(huà),添加金銀,古斯塔夫﹒克里姆特,直到2006年初都?xì)w上奧地利州的維也納美景宮美術(shù)館(Gallery Belvedere)所有,現(xiàn)存于紐約的新畫(huà)廊(Neue Galerie)

古斯塔夫·克里姆特的作品,尤其是他黃金時(shí)代的作品,在某種程度上與日本主義有很大的聯(lián)系。讓我們看看維也納新藝術(shù)派的畫(huà)像,一探其中的日本元素,尤其是1907年的《艾蒂兒·布洛赫-鮑爾肖像一號(hào)》(Adele Bloch-Bauer I,圖7)。埃米爾﹒皮查恩斯(Emil Pirchans)在1956年這樣描述道:

線條精妙呼應(yīng),膨脹、起伏、蜿蜒、顫抖、完美平衡,相互交織……他發(fā)明的熠熠生輝的珠寶裝飾其中:方形、圓形、渦形、奇妙的圖案、長(zhǎng)長(zhǎng)的準(zhǔn)線、碎片和線條、匪夷所思的彎弓形狀、星星、圓點(diǎn)、鱗狀、網(wǎng)狀、卷曲、扭動(dòng)、顫抖的之字線、眼花繚亂并閃閃發(fā)光的水晶,就像雄雞在斑斕變化的色彩中響亮的打鳴,金黃燦燦的色塊是克里姆特的專屬風(fēng)格……

這幅畫(huà)分為幾個(gè)層次:左邊區(qū)域幾乎沒(méi)有細(xì)節(jié),被做成了馬賽克狀,而右邊的人物是不對(duì)稱的。作品受日本木刻版畫(huà)設(shè)計(jì)布局的影響顯而易見(jiàn),女人的衣服和她周圍的空間形成一個(gè)非常緊密的結(jié)構(gòu),不易辨認(rèn)。裙子上抽象的褶皺讓人聯(lián)想起日本美人圖中的圖案和形狀。畫(huà)中的女人似乎漂浮在寶座上,而金色的椅子乍一看是半透明的。畫(huà)布底部區(qū)域再次突出了圣母瑪利亞式人物的寶座。

克里姆特著迷于感性藝術(shù),這部作品中的許多細(xì)節(jié)都透露出日本的重要影響。克里姆特曾數(shù)次提到自己的作品與日本藝術(shù)相關(guān),他圖書(shū)館里的一些著作也證實(shí)了畫(huà)家對(duì)日本的癡迷。

克里姆特還收集了中國(guó)作品和日本藝術(shù)品及手工藝品,在艾蒂兒·布洛赫-鮑爾的精美肖像畫(huà)中,我們可以觀察到禮服的區(qū)域裝飾著眼睛圖案,這是古埃及真知之眼的符號(hào)。此外,我們還發(fā)現(xiàn)了方形、三角形、螺旋形和半圓形圓盤(pán),克里姆特將其用于服裝圖案,為他的長(zhǎng)期伴侶埃米莉·弗洛格(Emilie Floíge)作畫(huà)。畫(huà)家運(yùn)用了大量的金色,表明他希望畫(huà)中人物被描繪成一種神圣的存在。實(shí)際上中世紀(jì)藝術(shù)作品,尤其是背景中的金色,基本代表著神圣的世界,而且這些作品摒棄了其他繪畫(huà)中常見(jiàn)的數(shù)學(xué)透視法。

克里姆特喜歡引用日本的美學(xué)傳統(tǒng):例如,在為1902年第14屆維也納分離主義展覽而繪制的《貝多芬·弗里茲》(Beethoven Frieze)這幅作品中可以找到日本的家族徽章,也就是一個(gè)圓圈中有三個(gè)魚(yú)鱗形狀的圖案。而圓圈里有一朵花這個(gè)日本圖案則被他用在了1901年的作品《朱迪斯》(Judith)中。

克里姆特對(duì)這些非西方圖案的使用純粹是裝飾性的,他似乎從未考慮過(guò)這些圖案的原始象征意義和用法。例如,在創(chuàng)作艾蒂兒·布洛赫-鮑爾這幅畫(huà)時(shí),左下角的條狀物內(nèi)隨意使用了黑白棋盤(pán)圖案,讓人聯(lián)想到日式榻榻米床墊的鑲邊,正是克里姆特把日本圖案作為簡(jiǎn)單參照的例子。這種不拘小節(jié)的信手拈來(lái)讓人聯(lián)想起后現(xiàn)代主義的策略,尤其體現(xiàn)在20世紀(jì)五六十年代的建筑設(shè)計(jì)中。克里姆特顯然把繪畫(huà)對(duì)象的身體描繪成一個(gè)二維模式,因此欣賞作品的時(shí)候,會(huì)有一種主體受到限制的感覺(jué)。雖然某些文學(xué)作品聲稱克里姆特是從浮世繪中吸取了這一特征,但關(guān)于這種可能性仍存在很多爭(zhēng)議。克里姆特超越了日本傳統(tǒng),在這部完成/未完成的作品中,對(duì)他來(lái)說(shuō)最重要的因素是整體構(gòu)圖,而不是所謂的日本影響。

在這種情況下,重要的是要認(rèn)識(shí)到,盡管圖案非常復(fù)雜,但克里姆特并沒(méi)有考慮它們最初的意義或用法以及它們所傳達(dá)的信息。眾所周知,漩渦象征著水流或升騰的蒸汽,克里姆特將其重新定義為情欲時(shí)刻,尤其在描繪畫(huà)中人的頭發(fā)時(shí)。克里姆特的繪畫(huà)參考的是日本藝術(shù),而不是日本人。

圖8,《秋風(fēng)中飄動(dòng)的樹(shù)》(Autumn tree in moving air),1912年,布面油畫(huà),埃貢﹒席勒(Egon Schiele),立奧波德博物館(Leopold Museum),維也納

直到19世紀(jì)末,以漢斯·馬卡特和他的同行們?yōu)榇淼木S也納日本主義都在向傳統(tǒng)意義上的視覺(jué)語(yǔ)言致敬,而日本則純粹被視為一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的主題。在克里姆特和埃貢·席勒的畫(huà)作(圖8)中,20世紀(jì)顯然進(jìn)入前景,成為重心,這是一種新的視覺(jué)語(yǔ)言,摒棄了傳統(tǒng)的畫(huà)面透視,形成了一種迫在眉睫的空間張力。日本是這種藝術(shù)形式的起點(diǎn),其通過(guò)新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)獲得完善。在這一點(diǎn)上,無(wú)論日本主義如何變化,都對(duì)西方藝術(shù)產(chǎn)生過(guò)催化作用。除了浮世繪傳統(tǒng)木刻畫(huà)的顯著影響,1873年維也納世博上首次亮相的明治時(shí)代三維作品的設(shè)計(jì)和主題也影響著那個(gè)時(shí)代的奧地利藝術(shù)家。

《日光西映:日本藝術(shù)與西方現(xiàn)代藝術(shù)運(yùn)動(dòng)的興起》,[英]格雷戈里·歐文 (Gregory Irvine)著,張曉美譯,華中科技大學(xué)出版社·有書(shū)至美2021年6月。

- 澎湃新聞微博

- 澎湃新聞公眾號(hào)

- 澎湃新聞抖音號(hào)

- IP SHANGHAI

- SIXTH TONE

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司