- +1

卜正民:1514-1523中國與葡萄牙在南海的貿易和沖突

貿易與朝貢

葡萄牙水手于1514年到達中國南部海岸。從里斯本出發的海上旅程可能很長,但從第一批葡萄牙人進入大西洋到他們抵達中國的時間非常短: 在不到30年的時間里,他們在印度洋航行,在果阿建立基地,占領馬六甲港,航行到東印度群島(亦稱香料群島),然后向北行駛到廣州。他們利用了當時的貿易網絡(這個貿易網絡將南海周邊經濟聯系在一起),部分是通過貿易實現的,偶爾也會利用武器上的優勢。

在向東繞過印度洋進入中國南海的途中,葡萄牙人遇到的大多是規模較小的沿海蘇丹國,因此他們對明帝國這樣一個制度如此復雜的國家毫無準備。中國長期以來一直是海上貿易的主要參與者。宋朝(960-1279年)對海上貿易幾乎百無禁忌,除了要求外國商人向市舶司報備其貨物外。元朝(1271-1368年)的建立者忽必烈在13世紀70年代入主中原后,實施了海禁政策,以阻止宋朝接受外國的援助來抵抗蒙古人。1284年,元朝政府對外貿實行了壟斷,而這一次是為了增加財政收入。一年后,元朝政府放寬了對外貿的壟斷,盡管壟斷的選擇總是帶有誘惑性。1303年,元朝對海外貿易實施了完全的國家壟斷。在接下來的20年里,該政策又一次被取消和重新實施。直到1322年,元朝才完全取消了對海外貿易的壟斷。

明朝的開國皇帝朱元璋(1368-1398年在位)結束了歷代前后不一的政策和寬松的執法。朱元璋在他統治的前幾年里禁止私人對外貿易。這既適用于來華的外國商人,也適用于出境的中國商人。從那以后,所有的對外貿易都必須通過外交渠道進行。唯一被允許進入明朝進行貿易的外國人是那些作為朝貢使團成員的人。這些使團的規模和日程都經過了嚴格的規定,它們可以通過指定的中國經紀人進行貿易,但它們的官方目的是向明朝皇帝進貢,并接受皇帝的禮物帶回送給本國的統治者。

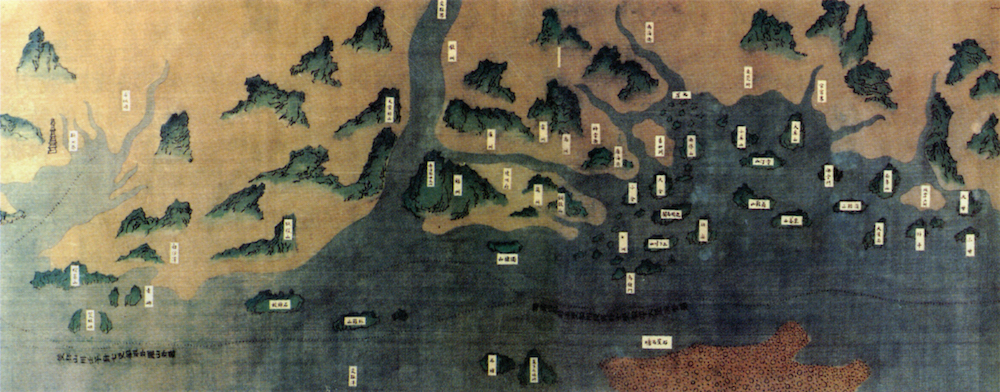

鄭和第七次下西洋時所用的航海圖

朝貢制度是一種制度上的現實,并且是兩廂情愿的。從中國角度來看,以前有一種說法是皇帝代表天庭統治世界,其他地位較低的統治者應該通過進貢來承認他的宗主權,以示對其權威的服從。中國以外的統治者也接受了這種假設,因為屈服的姿態讓他們得以通過外交途徑進入中國,并為貿易爭取了空間。雖然這一制度早在明朝之前就存在了,但正是明政府堅持通過這一機制來規范引導所有的對外貿易。朱元璋通過朝貢制度規范引導貿易,和元朝阻止海外貿易具有相同的戰略意義。和忽必烈一樣,朱元璋也相信,為了鞏固皇權,控制沿海地區人們的往來至關重要。他認為,不僅要禁止海外貿易,對海外聯系的絕對禁止同樣是皇權永固的基本條件。

自19世紀以來,比較史學將朝貢體系與威斯特伐利亞體系中有關地區關系的內容進行了對比。在朝貢體系中,一個地區的霸主會將從屬地位強加給較小的國家,而威斯特伐利亞體系是建立在所有國家平等的基礎上的。然而這種對比并不合理,它把威斯特伐利亞體系視為天生優越的制度,而將朝貢體系視為只能在落后的亞洲生存的前現代復古主義。兩種截然不同的體系在兩種截然不同的地緣政治背景下形成,威斯特伐利亞體系(它自身與朝貢體系一樣虛無縹緲)建立在歐洲各國互相敵視的環境下,而朝貢體系則形成于有一個超級大國居中協調并存在諸多小國的環境下。

然而這僅僅是理論,實踐使事情朝著不同的方向發展。眾所周知,海上貿易雖然風險大、成本高,但也可能帶來巨大的利潤。商業家族熱衷于將它們的資產集中起來,以獨資或股東的身份投資海外企業。水手們熱切地想要簽約,而那些社會邊緣人士和沒有謀生技能的人則希望在遙遠的中國找到工作。政府也明白海上貿易可以產生巨大的財富。朱元璋缺少與時俱進的知識體系,他試圖壟斷對外貿易,不是為了從中賺錢,而是為了防止私人積累財富(他認為這些財富可以作為抵抗其統治的基礎)。朱元璋的后代則開始萌生不同的想法,在明武宗(1505-1521年在位)統治期間,一些官員開始暗示壟斷可以帶來財政收入。自15世紀70年代以來,非正式的沿海貿易呈現持續增長的態勢,因此明武宗在位期間,允許合法對外貿易并依法征稅的想法逐漸增強,而代價是維持朝貢體系的夢想隨之破滅。

貿易與外交之間的矛盾

鼓勵海上貿易的想法帶來了制度上的矛盾,明武宗在位時的朝廷為此掙扎了多年。明朝的治國綱領不是國家應利用一切可能來攫取收入,而是國家應確保其子民的身心健康。土地稅收是國家財政收入的基礎,一般認為足以滿足人民和國家的需要。明政府也對商業征稅,但稅率很低(在3%至10%之間),在國家預算中占比很小。朝貢體系對國家收入的貢獻則更小,它存在的意義完全是外交層面的。事實上,明政府支出的外交費用遠遠超過了它收到的禮物和款項。然而,海上貿易帶來的豐厚利潤逐漸鼓勵了一些對外貿易頻繁地區的官員,尤其是最南端的廣東省,他們考慮通過對外貿易來增加收入。這樣做意味著要把對外貿易從朝貢制度中分離出來,而朱元璋曾明令禁止他的后代改變他所確立的基本制度。盡管這是一項艱巨的任務,但許多人仍然愿意嘗試。

明朝的貿易和外交體制有些復雜,在此予以概述。抵達中國海岸的外國使節由一個名為市舶司的機構接待,這個機構的傳統翻譯是“海事監督員”。 早在15世紀,這個機構就由宦官掌控,與國家行政機構平行,對皇室而非朝廷負責。它的任務是保護皇帝的利益,尤其是其經濟利益。外交一般由禮部負責,禮部負責管理明朝與外國人的關系。邊境安全問題則處于兵部的管轄之下。隨著朝貢使團乘船抵達廣東省南部海岸,日常的貿易和外交事務由當地官員負責。廣東和鄰近的廣西處于一名巡撫和一名鎮守太監的監管之下。在這二人之下,廣東省的領導層被一分為三,即主管行政的布政使、主管監察的提刑按察使及主管軍務的都指揮使,因貿易產生的對外關系問題往往落在布政使的案頭。禮部和兵部都無權直接任命省級官員,它們參與對外貿易的方式僅僅是根據皇帝的要求審查地方決策或直接請求皇帝就某一特定問題采取行動。

最初將海上貿易作為收入來源的努力可能來自宦官機構,在明武宗外出垂釣或練兵的時候,它們有相當大的自由來處理朝廷事務,回避棘手的先例,以便私用(也包括他們自己)。根據《明實錄》的記載,宦官在這一問題上的積極行動最早要追溯到1509年的春天,“暹羅國船有為風飄泊至廣東境者,鎮巡官會議:‘稅其貨以備軍需’。市舶司太監熊宣計得預其事以要利,乃奏請于上”。如果沒有人反對,這本來可以成為在國家監督下擴大對外貿易的先例,但有人站了出來,“禮部議:‘阻之’。詔:‘以宣妄欖事權,令回南京管事。以內官監太監畢真代之’”。

畢真的主要任務是監督朝貢事務,然而在1510年8月,也就是17個月后,他提出由市舶司接管商舶抽分事務,而這正是熊宣之前所提出的。畢真指出:

舊例泛海諸船俱市舶司專理,邇者許鎮巡及三司官兼管,乞如舊便。

他試圖用稅收來補貼皇室用度,畢真的奏疏被送到禮部征求意見,再次遭到了禮部的駁回。禮部議:

市舶職司進貢方物,其泛海客商及風泊番船,非敕書所載,例不當預,奏入,詔如熊宣舊例行。

朝廷是擔心宦官機構集聚財力,還是擔心因稅收影響外交,這一問題有待商榷。皇帝遵循了先例,確認該制度應該恢復到1509年3月熊宣試圖接管抽分事務之前的狀態。

在《明實錄》中,關于上述事宜的內容以這樣的注釋結尾:

宣先任市舶太監也,嘗以不預滿剌加諸國番舶抽分,奏請兼理,為禮部所劾而罷,劉瑾私真,謬以為例云。

劉瑾是明武宗時期的宦官,在拒絕畢真的請求兩周后,明武宗下令以“反逆”罪名逮捕并處決了劉瑾。這項罪名是否屬實還有待商榷,不可否認的是,劉瑾操縱了一個大規模的收受賄賂的特務機構,使整個國家的官僚制度的正常運轉受到了極大的腐化和沖擊,而明武宗卻視而不見。但將對外貿易征稅問題歸結為宦官腐敗或宦官與文官之間的長期斗爭是一個錯誤。重要的是,中國南部海岸正在發生顯著的變化。越來越多的船只運載著越來越多的商業貨物進出中國,中國南方的官員也在努力想辦法改變海上進口的壟斷局面,使國家受益。

貿易政策之爭

《明實錄》記載,接下來海上貿易征稅的發展是在四年后,即1514年,廣東布政司參議陳伯獻--一個不為人知的人物,向明武宗遞交了一份奏疏,控告他的上級吳廷舉讓海上貿易失控:

嶺南諸貨出于滿剌加、暹羅、爪哇諸夷,計其產,不過胡椒、蘇木、象牙、玳瑁之類,非若布帛、菽粟,民生一日不可缺者。近許官府抽分,公為貿易,遂使奸民數千駕造巨舶,私置兵器,縱橫海上,勾引諸夷,為地方害,宜亟杜絕。

陳伯獻稱,造成這種糟糕局面的正是吳廷舉。皇帝征求了禮部的意見。禮部在6月27日回應支持陳伯獻:

禁約番船,非貢期而至者,即阻回,不得抽分以啟事端,奸民仍前勾引者治之。

吳廷舉因何觸怒了陳伯獻,我們不得而知。有關吳廷舉的文獻記錄相對較少,其中最廣為人知的便是陳伯獻的上奏,因為這成了反對更自由的外貿政策的試金石。要污蔑一個主張擴大貿易和增加海關收入的官員,就得稱他為另一個吳廷舉。例如,在陳伯獻上奏三年后,中國南方的另一位官員提到了1514年的爭論,并指出吳廷舉巧辯興利, 請立一切之法, 撫按官及戶部皆惑而從之。同樣,四年后,另一位心懷敵意的御史試圖將后來外國人在廣東制造的麻煩都歸咎于吳廷舉:

近因布政使吳廷舉首倡,缺少上供香料,及軍門取給之議,不拘年分,至即抽貨,以致番舶不絕于海澳,蠻夷雜沓于州城。法防既疏,道路益熟,此佛郎機所以乘機而突至也。

這些反復的引用表明,16世紀頭10年后期,吳廷舉被認為是主張對外貿易對中國特別是對財政有利的官員。 換句話說,他是貿易和外交分離理念的擁護者。因缺乏相關文獻,吳廷舉本人所倡導的理念很難被具體展現。廣東南部順德縣地方志上關于他的傳記讓我們能略窺一二。在1487年通過了科舉考試后,吳廷舉第一次被任命為知縣。他是一個身材高大、不修邊幅的人。他同樣也是一個值得信賴、治理地方卓有成效的官員。在他主政地方期間,他重振了縣域經濟,掃除了民間弊病,拒絕了上級索賄,這可能就是他在被提拔之前的九年里備受冷落的原因。吳廷舉于1505年回到廣東擔任布政司參議,他曾被派往江西省,但后來回到廣東,擔任右布政使。[因此,在他職業生涯的頭25年里,他大部分時間都在廣東度過,而且是不斷地履新。百姓認為他對當地的問題有著深刻的見解。

不幸的是,我們對吳廷舉,對他與陳伯獻的對立所涉及的利害關系,以及這種對立在政治上的后續發展所知甚少。事件的結果令人費解,皇帝采納了禮部的建議,批準了陳伯獻的奏章。但吳廷舉仍然留任,不僅如此,他還在一年內被提拔為廣東左布政使。因此,盡管有人反對他直言不諱地主張在海上貿易方面采取更積極開放的政策,但這項政策在更高層級上獲得了足夠的認可,他也因此受到了保護和重用。

1515年5月,吳廷舉再次成為被攻訐的目標,當時禮部提交了一份奏疏,抱怨前一年對朝貢使團限制進口的政策沒有得到執行。禮部用略顯含蓄的措辭描述道,“參議陳伯獻嘗奏禁革,而奉行之人因循未止”。《明實錄》中并未提及吳廷舉的名字,但暗有所指。然而,這次禮部將目標擴大到吳廷舉以外的人,稱“后以中人鎮守,利其入,稍弛其禁”。1506年至1514年擔任兩廣鎮守太監的正是潘忠。

吳廷舉是否和一個貪腐的鎮守太監相互勾結?事實顯然并非如此,因為吳廷舉傳記揭示了其與宦官機構公開沖突的歷史可以追溯到他擔任順德知縣的時候。他曾阻止過一位有權勢的太監修建宗祠,他也曾拒絕過一名市舶司提舉的賄賂,這導致他因在另一件事上越權的罪名被關進監獄。當他在1506年以布政司參議的身份回到廣東時,他與鎮守太監潘忠發生了沖突。吳廷舉指控了潘忠的20項罪名,潘忠予以反擊。最終,吳廷舉被后來因腐敗被處決的司禮監掌印太監劉瑾逮捕,并在吏部面前被戴上頸枷,曝曬了10多天,這幾乎要了他的命。吳廷舉最終活了下來,其政治生涯也得以延續,但只要潘忠仍擔任兩廣鎮守太監,他便不得踏入廣東半步。直到1514年潘忠告老還鄉,吳廷舉才被調回廣東。

那么,廉潔的吳廷舉和他腐敗成性的死敵潘忠是如何在海上貿易問題上站在同一立場上的呢?此事在禮部看來是這樣的:潘忠放寬對外貿易的限制是為了使自己或市舶司受益,這也為更廣泛地解釋對外貿易規則創造了先例。1514年吳廷舉回到廣東后,也采取了同樣的做法。他的目的既不是讓宦官們受益,也不是為了自己,而是要爭取宦官所征收的進口關稅被更合理地分配到省級預算中。

重新審視針對吳廷舉的奏疏,暴露出一個顯而易見的事實,即16世紀頭10年圍繞明朝對外貿易政策背后的政治博弈是錯綜復雜的。有兩種觀點:一種是海上貿易對象應限于獲得授權的朝貢使團;另一種是海上貿易應作為國家收入的一個可靠來源,并且只要外國商人繳納關稅,就應該允許其進港卸貨而不論其朝貢地位如何。后者還伴生出另一種觀點,即允許朝貢體系之外的貿易商向沒有經過法律授權收取稅費的機構支付稅費從而進行貿易的問題。

為得出形而上學的結論,保羅·肯尼迪(Paul Kennedy)在《大國的興衰》中論述道:明朝與宋朝相比是相對保守的,或者解釋為中國沒有對“儒家官僚體制的純粹保守主義”采取“歐化”行動。無論怎樣,這都是在分化歷史,而非將其歷史化。明朝時的中國不僅沒有被勞役和保守主義所困擾,而且它還遵循了一種海上貿易制度和稅收政策不斷變化的政治制度。即使是作為明政府外交政策智囊的禮部,其觀點也搖擺不定。雖然這種搖擺最終沒有實現16世紀后歐洲那樣的政策,但我們通過這種搖擺了解到了當時人們的所做所想,發現沒有必要也沒有理由根據舊有印象宣稱中國政府對外貿懷有敵意,或者認為任何試圖鼓勵外貿的官員肯定都收受了賄賂。葡萄牙人就是在這種背景下到達中國的,他們也沒有意識到自己將對這種背景產生重要的影響。

沖突

1514年和1515年葡萄牙人第一次到廣州的航行并沒有引起明政府的注意,或者至少沒有在《明實錄》中被提及。第一次提到“Franks”(佛郎機,一個古老的波斯語單詞,意為歐洲人)是在1517年6月15日,作為一項更大的海上貿易詔令的附屬而出現。這項詔令是:

命番國進貢并裝貨泊船,榷十之二,解京及存留餉軍者,俱如舊例,勿執近例阻遏。

(并非完全如此,因為“舊例”對進口關稅的規定并不精確。)這項詔令并沒有向非朝貢使團開放邊境以進行對外貿易,但它承認允許使團輸入全部貨物所帶來的經濟價值,這已經向正式修訂海上貿易政策邁出了一大步。

《明實錄》的編者隨后插敘了一段歷史:

先是,兩廣奸民私通番貨,勾引外夷,與進貢者混以圖利。招誘亡命,略買子女,出沒縱橫,民受其害。

編者提及了陳伯獻對吳廷舉的指控,然后歷數了葡萄牙人的劣跡:

不數年間,遂啟佛郎機之釁。副使汪鋐盡力剿捕,僅能勝之。于是,每歲造船鑄銃為守御計,所費不貲,而應供番夷,皆以佛郎機故,一概阻絕,舶貨不通矣。

而結尾則是一句常見的抱怨:“廷舉之罪也。”

這段簡史極具追溯價值。廣東海道副使汪鋐與杜阿爾特·科埃略(Duarte Coehlo)之間的對峙直到1521年6月27日才開始,即此次葡萄牙人入境的四年之后。當然這是后來的事了,此處需要添加一個小插曲,使追溯早期情況更有意義。1517年夏,明朝對海上貿易的態度尚不明朗,也不清楚葡萄牙人將如何行事,北京方面將如何應對亦不得而知。事實是,吳廷舉在1514年前后開放貿易的觀點極具說服力,陳伯獻等人在1514年至1515年間提出對海上貿易進行限制(彼時葡萄牙船只剛剛抵達南海),而朝廷從此時開始直到1517年都舉棋不定。危機尚未真正到來,但已初露端倪。

杜阿爾特·科埃略

在《明實錄》第一次提到葡萄牙人的兩個月后,費爾南·佩雷斯(Fernāo Peres)率領由八艘全副武裝的船只組成的艦隊抵達廣東沿海并要求以朝貢的名義登陸。海道副使不得不將其請求轉呈至廣州。但佩雷斯缺乏耐心,他將部分船只開到珠江入海口,以給明政府施壓,因此中國人認為這是一種充滿敵意的舉動并非毫無道理。最后,他被允許在廣州港靠岸停泊,但他依舊懸掛了葡萄牙國旗,并鳴禮炮致意。這兩種都會被明政府認為是敵對行為:一種是對外國主權的不正當主張(治外法權無論在當時的中國還是歐洲都還不是一項國際法原則),另一種則是軍事威脅。佩雷斯因此受到了吳廷舉的斥責。吳廷舉擔心這種高壓行為可能會左右當時有關海上貿易的微妙政策環境,不利于實施他所主張的開放海上貿易的政策。佩雷斯對此一無所知,他解釋了自己的行為并表達了歉意。隨后,佩雷斯得到機會,向吳廷舉的上級——兩廣巡撫提出請求:承認葡萄牙為明朝的朝貢國。隨后,巡撫同意將奏請呈至京城。佩雷斯則被允許留下一個“大使”——托梅·皮雷斯(Thomé Pires)。

然而,問題不單純是明朝是否會承認一個新的朝貢國,而在于滿剌加。1511年,葡萄牙人用武力顛覆了滿剌加的蘇丹穆罕默德(Mahamet)政權。問題是,滿剌加是受明朝保護的合法朝貢國。出于支持穆罕默德并反對武裝入侵的義務,明政府并不怎么愿意接受葡萄牙人的請愿。佩雷斯可能沒有意識到滿剌加成為中葡關系絆腳石這一點,但廣東地方政府首腦卻敏銳地意識到了這一點。1518年2月11日,《明實錄》中摘錄了他們給皇帝的奏疏,這部分內容表明其并非葡萄牙人眼中富有同情心的請求傳達者:

廣東鎮撫等官以海南諸番無謂佛郎機者,況使者無本國文書,未可信,乃留其使者以請。

讓吳廷舉如此驚慌的禮炮聲在整個政治體系中引起了震懾性的回響。但對葡萄牙造成最大影響的,是他們對滿剌加的軍事吞并。這個問題再次交給禮部討論,后者再次建議不要將葡萄牙納入朝貢國。最終,葡萄牙人等來的消息是:“令諭還國,其方物給與之。”

盡管如此,葡萄牙人要求獲得朝貢地位的正式請求仍然有效。在1520年10月的《明實錄》中,明武宗沒有回應這一問題也表明其仍然懸而未決。與此同時,葡萄牙人在廣東沿海的行徑并沒有強化明政府對其訴求的支持。西蒙·安德拉德(Simāo d'Andrade)接替了他的兄弟費爾南·佩雷斯的位置,并且“很快就犯下了一系列暴行,完全摧毀了佩雷斯建立的中葡友好關系,甚至把中國變成了死敵”。此處的“暴行”包括在明朝疆域內燒殺搶掠,以及在葡萄牙貨物售罄前阻止其他國家的船只登陸。直到1521年1月明政府愿意聽取關于是否給予葡萄牙朝貢地位的辯論,朝野內的普遍態度是反對對相關律法的過度解釋。江南道御史丘道隆認為,在滿剌加懸而未決的求援問題得到解決之前,不能給予任何承認。他認為只有通過武力才能解決問題,并意識到明朝不太可能將其軍事部署到如此遙遠的海外。丘道隆的觀點并非斷然拒絕葡方請求,他的結論性建議是:

滿剌加乃敕封之國,而佛郎機敢并之,且啖我以利,邀求封貢,決不可許。宜卻其使臣,明示順逆,令還滿刺加疆土,方許朝貢。倘執迷不悛,必檄告諸蕃,聲罪致討。

明政府為葡方敞開了大門。丘道隆在其政治生涯早期曾在吳廷舉最初任職的順德縣擔任縣令,他也因治理有方而在當地的縣志中備受稱贊。這段經歷一定讓他像吳廷舉一樣,看到了海上貿易的可能性,而這是與他同時代的大多數人看不到的。

丘道隆是溫和派。另一位監察御史何鰲的立場則更為激進,他在奏疏中寫道:

佛郎機最號兇詐,兵器比諸夷獨精,前年駕大舶突進廣平(東)省下,銃炮之聲,震動城廓。留驛者違禁交通,至京者桀驁爭長。今聽其私舶往來交易,勢必至于爭斗而殺傷,南方之禍殆無極矣。

何鰲提出了解決南部邊境問題的最終方案:驅逐所有與朝貢貿易無關的外國人,恢復原來的制度。他也再次指責吳廷舉是整個事件的始作俑者。

令人意外的是,禮部根據之前的決策,站到了丘道隆一邊。禮部建議:

宜俟滿剌加使臣到日,會官譯詰佛郎機番使侵奪鄰國、擾害地方之故。”同時,禮部奏請:“處置廣東三司掌印并守巡、巡視、備倭官,不能呈詳防御,宜行鎮巡官逮問。以后嚴加禁約夷人,留驛者不許往來私通貿易。番舶非當貢年,驅逐遠去,勿與抽盤。廷舉倡開事端,仍行戶部查例停革。

盡管吳廷舉飽受指責,但其政治生涯卻暫未受到影響。開放海上貿易的可能性尚存,禮部在這個問題上依然舉棋不定。

然而1521年上半年發生的兩起事件徹底摧毀了這種可能性。其中之一是汪鋐和杜阿爾特·科埃略之間的海戰,1517年的《明實錄》記錄了這場海戰。葡萄牙人已經證明他們對明朝邊境安全和主權構成了直接的軍事威脅,所以他們被禁止入境。另一純屬偶然的事件是4月20日明武宗駕崩。其影響不是即刻顯現的,但是明武宗與他的堂弟嘉靖皇帝(明世宗)之間的皇位繼承事宜使朝廷政務暫停了半年之久。隨著皇位繼承演變成一個巨大的政治問題,它在朝廷內部產生了兩極分化,任何問題上的政策自由化都無法推進。后來,13歲的嘉靖皇帝繼位,他對海事問題一無所知,也毫無興趣。

嘉靖皇帝

那年夏天,葡萄牙指揮官馬爾提姆·阿方索(Martim Affonso)請求廣州地方政府允許他卸下為外交使團提供的貨物。廣州將這一要求轉呈給北京,后者予以駁回。禮部強化了其政治立場,認為:

佛郎機非朝貢之國,又侵奪鄰封,獷悍違法,挾貨通市,假以接濟為名,且夷情叵測,屯駐日久,疑有窺伺,宜敕鎮巡等官亟逐之,毋令入境。

事實證明,兵部在這一問題上更為靈活,其“請敕責佛郎機,令歸滿剌加之地”,但卻沒有提出派遣海軍遠征,收復滿剌加還政于 其蘇丹的荒誕建議。但就在幾周后,葡萄牙人與明朝海軍開戰,并在兩次交戰中損失慘重。這場小沖突決定了葡萄牙人的命運:他們被明政府拉進了“黑名單”。在這種緊張的政治環境下,明朝有效地關閉了所有的海上貿易,迫使商人成為走私者。這未必是最終結果,但葡萄牙選擇采取的武裝沖突的形式,與中國的外交準則極不相容。實際上,關閉明朝貿易大門的是葡萄牙人自己,而非中國人。

吳廷舉希望在明世宗的統治下重新開放貿易,后者擢升他為南京工部尚書,這是對他工作成果的重大獎賞。但當時朝廷的政治氛圍較為緊張,以致朝貢貿易政策恢復到了最保守的階段,而明世宗對這個問題也興趣寥寥。1525年,朝廷對走私和海盜的問題做出了回應:關閉海岸,除了獲得官方授權的朝貢使團外,禁止兩根桅桿及以上的所有船只靠岸。1529年提督兩廣軍務兼巡撫林富上書朝廷,從關稅等方面列舉了番舶通貢的好處,并認為不能因噎廢食,“請令廣東番舶例,許通市者,毋得禁絕;漳州則驅之,毋得停泊”。明世宗采納了其建議。但林富爭取到的貿易限制的放寬只適用于朝貢使團。直到1567年,新登基的明穆宗才重新開放海岸,這一次是為了應對來自馬尼拉的西班牙人不斷增長的貿易需求。

給對華貿易帶來的影響

上述史實的直接后果是葡萄牙人在中國的貿易活動被禁止,但除此之外還有另外兩個更嚴重的后果。

首先是葡萄牙的不當行為對明朝政策的影響。正如本章所指出的,廣東的一些官員在16世紀頭10年曾試圖讓海上外交關系從有限制的朝貢貿易轉向更開放自由的形式。盡管不時有人反對,但他們還是成功地改變了朝廷舉棋不定地試圖恪守朝貢制度的做法。貿易不應該是自由的,明朝官員知曉了國際貿易應該以國家壟斷的方式進行,進口的貨物要進行登記、檢查,現在還要征稅。這種壟斷從外交邏輯轉向了財政邏輯,但它仍然是一種壟斷。這應該不會讓當時的任何歐洲人感到驚訝,尤其是葡萄牙人。直到19世紀,歐洲船員才擺脫了政府的壟斷。

如果說葡萄牙人嚴重誤判了廣東的形勢,那可能是因為他們在東進的過程中遇到了一連串的弱小國家,這些國家通常缺乏制定貿易條件的政治影響力或軍事實力。葡萄牙人的經驗證明,以訴諸武力和恫嚇的方式解決貿易沖突能帶來諸多好處。只有當他們到達中國的時候,葡萄牙人才發現他們面對的是一個長治久安的國家,而且這個國家有足夠的海軍力量來強制要求外來者遵守其律法。明朝海軍發現葡萄牙人在海上射擊方面確實存在一些優勢,并迅速獲得了這些技術,但1520年的武器差距并不足以削弱中國的自衛能力。

然而,葡萄牙的惡劣行徑并不是改變明朝海上政策走向的唯一原因。放棄開放貿易的決定源于明朝政權內部存在的政策沖突。但在政治領域,時機往往決定一切。葡萄牙人在滿剌加和中國南海訴諸暴力的時機極其不當。這樣的行為可能幫助他們在南海的周邊攫取到了暴利,但并不會讓葡萄牙進入明朝的貿易體系。事實上,葡萄牙人挑起的沖突恰恰產生了相反的效果。盡管葡萄牙確實在1557年設法獲得了將澳門半島作為貿易基地的使用權,但它失去了建立更密切有效的商業關系的機會,而這種關系本來有助于避免其在亞洲建立起的短暫商業帝國的衰落。

其次與如何看待這段歷史有關,也與它給中國外交關系帶來的更大影響有關。將葡萄牙人拒之門外一直被視為中國對外關系的原罪,這足以證明明朝迷失在一種“天朝上國”的迷夢中,無法對歐洲人的到來做出明智的反應。明朝人“帶著一種有節制的尊嚴,心不在焉地凝視著這個華麗的王國”,迷失在“一個美好的、蒙昧的夢想中”。由于明清時期的中國延續了那種強烈的民族幻想,繼續做一個不愿醒來面對世界現實的沉睡者,因此這個充滿敵意的世界或多或少地被暫時關在門外了。然而這些都是用19世紀反鴉片言論的過時殘余加以粉飾的殘羹冷炙。人們很容易對這種言論一笑置之,但要找出誤解的后遺癥就不那么容易了。直到今天,大多數西方教科書中有關中國對外關系的介紹部分仍然充斥著誤解,如:中國奉行傲慢的外交政策;中國政府對對外貿易懷有固有敵意;中國傾向于壟斷而不是自由貿易; 中國對貿易伙伴施加不公平的不利條件;關于貿易問題,任何偏離其原本立場的現象都被視作派系斗爭而非常規的政策辯論,當然還有腐敗、宦官或其他因素的影響。

本章認為,明朝中期的中國貿易政策是不穩定的,但還不止于此,這一政策對中國境外世界正在發生的變化非常敏感。貿易本身沒有好壞之分,它的優缺點取決于它滋生沖突還是化解沖突。一些明朝官員,最具代表性的如吳廷舉,看到了貿易對增加國家財政收入的好處,而國家財政收入的增加可以用來加強中國南部海岸的國防安全建設。另一些人看到的只是外國水手在中國海岸制造的暴力和混亂,他們認為貿易上沒有任何收益足以抵消這些損失。朝廷的決定可能是基于認知不足或對短期利益的考慮,但這是國家決策的普遍特點。這件事的諷刺之處在于,對葡萄牙在16世紀頭10年破壞對外貿易和外交關系的短期焦慮本應阻礙政策方向的改變,這本可能會使中國和歐洲之間的貿易處于一個非常不同的基礎上,而非這樣舉步維艱。

可以更直截了當地說,明朝在16世紀頭10年為保護邊境和本國利益所采取的措施與歐洲國家在同一時期所做的幾乎沒有區別。當武裝的中國船只出現在葡萄牙的沿海邊界時,葡萄牙王室也會采取同樣的行動,捍衛其對疆域內海上貿易的壟斷。所以明朝時的中國并不是歷史學家所認為的文藝復興時期歐洲的反例。如果說它們在海上政策上有顯著的不同,那也只是在17世紀中期以后才出現的,當時全球政局發生了劇變,軍事技術的迅速發展為歐洲國家實施不平等貿易條款提供了手段。

(本文摘自《全球貿易沖突:16-20世紀》,中國人民大學出版社,2021年7月。澎湃新聞經授權發布,現標題為編者所擬。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司