- +1

市政廳·場所|廈門沙坡尾:避風塢的浪潮

【編者按】十一黃金周,不少人都選擇游玩度假。但在國內游玩的人,很多時候,到了目的地,卻發現面前不過是一片似曾相識的場景。這個古鎮和那個水鄉,這片海與另一片海,從風景、吃食到紀念品,基本沒啥區別。

中國如此之大,真的只有這樣單調的文化么?如果,存在一些塑造一地特殊韻味的東西,卻沒有被大多數人發現,甚至是被管理者刻意忽略,那么,這些已跡近于消失、卻仍是靈魂的東西到底是什么呢?

在關于廈門島的敘述中,最常出現的是“海洋”兩字。從電子地圖上看,一個魚丸狀的淡黃橢圓形,確實圍著一片藍。位于九龍江入海口的廈門島,自古以水上交通重要的中繼點而聞名,“門”是舊時船戶、討海人對江河入海口山崖的形象標記。

1776年乾隆版《鷺江志》中的廈門島地圖,廈門島的西南方的海岸線碼頭林立,標著打石字的巨石的一側便是舊時的討海人的漁港范圍所在,即玉沙坡。

廈門島的興起便源于廈門港的開啟。在廈門的地名認知里,“沙坡尾”一帶,連同沙坡頭至廈門大學一帶,便是以前廈門港古海灣的范圍。這里我要講述的是沙坡尾這個場所。

玉沙坡往事

沙坡尾的所在,舊時為沿海的長沙灘,因沙子色白如玉,被稱為玉沙坡。玉沙坡被一條溪流截為沙坡頭、沙坡尾兩段。沙坡尾為舊時軍港所在;沙坡頭則依靠關刀河避風塢,成為廈門島上最早成形的大漁港。世代住船耕海的討海人多聚集于此,進行大宗魚貨貿易的魚牙行也多在此,從而形成了索網、制帆、制釣等配套產業街巷,以及市仔街、金新街等集市,還有圓山、福海等大宮廟。舊時的漁港布局,在現今留存的街巷名稱里還可窺見一斑。

1967年時廈門地圖上的沙坡尾片區,當時沿著的海岸線建筑的船舶修造廠、冷凍廠、電廠、魚肝油廠和水產加工廠已一應俱全。

現在的沙坡頭早已沒了海灘。沿著民族路,還有兩排騎樓。最出名的鸚哥樓被出租為倉庫。騎樓背后,如迷街巷里,還藏著如盧厝這樣富麗但急等維修的古大厝。整個區域的主要基調,還是有異于城市化高新景象的舊時風貌,以及與之相應的生活狀態。

1980年代左右的廈港地區地圖,玉沙坡布局著各種與漁業相關的工廠,形成了現今的場域格局。

除了騎樓,還有七八十年代修筑的國營工廠宿舍樓。臨海的區域自然被高級寫字樓和住宅地產占領。不過,這一帶最為人所知的,還是民族路上的烏糖沙茶面,以及近年一個敘利亞人開的平價咖啡館。

從沙坡頭開始,這片區域就處于這種高低落差巨大的矛盾之下,一邊是極其現代、風光通明的鋼結構大廈,一面是產權復雜、期待整改拆遷的風貌建筑。

20世紀初,隨著廈門漁業的崛起和三桅大釣艚船的普及,狹小沙坡頭的漁港難堪重負,加之1931年廈門鷺江海岸線的堤岸修筑,漁港被迫南遷沙坡尾,并修建了相應市政設施,使其能與市中心相連。沙坡頭在后來的市政建設中被填平,討海人陸續遷離沙坡頭上的漁寮船屋,多數遷移到沙坡尾避風塢一帶。現今大學路一帶的居民,多數是討海人的后代。

1956年廈門海洋漁業公司發行的股票,股票的圖案上是鐵制漁船還有傳統釣艚,下方是廈港的大宗代表性漁產,從右到左分別是:鯊魚、帶魚、鯧魚、黃魚和魷魚,圖片來自《口述歷史廈門港記憶》一書。

沙坡尾也見證了廈門港漁業的大起大落。舊時的廈門港漁區以帶魚、鯧魚、魷魚、鯊魚為大宗,因地理所限,不便開展漁網捕撈,于是發展出延繩釣技術,還針對魚類特性,開發了許多特別的釣術,如利用烏鯧喜暗的特性,用草席誘捕烏鯧魚。

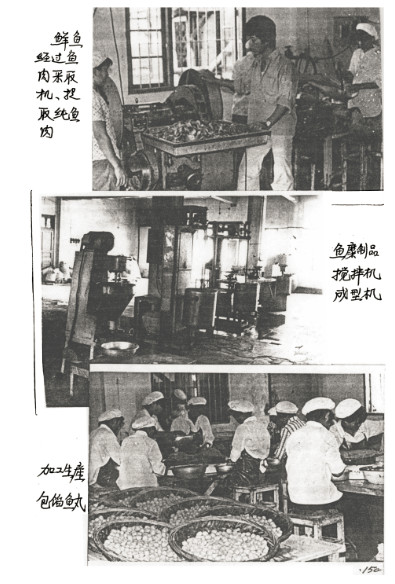

曾經的水產加工廠的加工場景。圖片來自1985年出版的《廈門水產供銷》。

曾經的水產加工廠的優質產品。圖片來自1985年出版的《廈門水產供銷》。

上世紀90年代初,歡送即將前往遠洋作業的鋼制拖網漁輪出港。圖片來自《口述歷史廈門港記憶》。

漁船回港,來自《廈門水產供銷史》。

1980年代,沙坡尾漁港迎來了全盛時代,原本的漁撈公社變成了海洋實業公司,周邊也聚集了自50年代起便開始發展的魚肝油廠、冷凍廠、船舶修理船、水產公司等配套產業,舊時的木制釣艚變成了大鐵船。但由于拖網與燈光圍網過度捕撈,海洋漁業資源快速衰竭。十幾年間,昔時興盛的漁港一落千丈,有些討海人上山轉產(討海人習慣把陸地稱為“山頂”),有些依舊靠討小海維生。

即便漁景不如當年,沙坡尾避風塢內還是會停靠著一些漁船,有些是從與廈港漁區聯系甚密的龍海開來的。2003年演武大橋通車后,進入沙坡尾的避風塢的入口,漲潮時會被截斷。在官方的認知里,產業數值的垂直落體和這座大橋的建成,為沙坡尾避風塢的漁港作用畫上了句號。但對于擅長舟楫的討海人來說,即便有座橋攔著,把船開進避風塢內也不是難事。

直到本文完成前的3個半月,我們在沙坡尾的避風塢里,還能看見滿塢的漁船。當時,以清淤為由,停在避風塢內的漁船被清理,避風塢內再也不能停靠漁船,漁民轉崗上岸。但在這波清理后,有討海意向的本地漁民約20來人,還在靠討小海過日子,部分人還保留有相當好的延繩釣技術。再后來,據說船還有回來的可能性。但現在,已經開漁兩個月了,避風塢的清淤動作并不明顯,似乎此事還在各分管部門的拉鋸中。

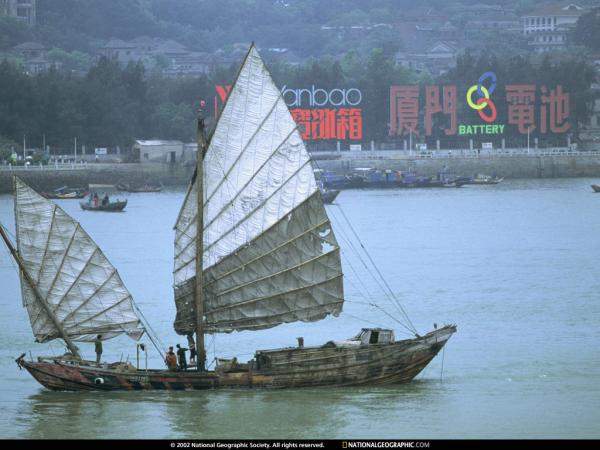

1992年的《美國國家地理雜志》上,行駛在廈鼓海峽上的木帆船。

如今,貌似很多事情只要一口咬定它沒用了,它所剩下的功能也就是看著用;而即便在注重文化遺產保護的今天,好的傳統生產技術好像很難被認定為一筆文化遺產——因為它的觀賞度和文獻性好像也都夠不到那個標準。這或許也是一種選擇性的遺忘。當你翻開地方志的水產志,看到廈門有那么豐富的釣技的時候,或許會當做沒看見。

沙坡尾的印記

古海灣的生活痕跡,以及近80年的漁港歷史,讓這里的每一處遺留都近乎樸實。依托避風塢的是一條傳統商業街——大學路。傳統的騎樓下面,是廈門人熟悉的五骹記(意為五英尺寬的外廊),騎樓的店鋪一般是傳統的民生行業,例如理發、快餐、藥店、生活雜貨店,還有漁具店。這里還有一個傳統農貿市場,以及避風塢旁的臨時魚市。夜幕降臨時,蜂巢山路還會出現一長溜的小商品夜市,因為這里早前以生活區為主,店租也不貴,所以也會吸引一些情懷產業的入駐,例如舊書店,店主亦能隨興地開門關門。

宮廟是閩南社區場域的必備建筑。隨著漁港遷移,廈港大多數宮廟都集中在沙坡尾、蜂巢山一帶。以前漁民群體崇拜的釣艚王宮,上世紀70年代被毀,上世紀90年代在避風塢旁一座3層居民樓頂上重新恢復。臉皮薄的人,一般不敢擅自爬上去,故這間廟只有部分當地討海人知道,其香火過去也多靠討海人維繼。宮里供奉的是池王爺,供奉者是以前從事釣艚和鉤釣作業的漁民。如今素日里這邊成為周邊老人家泡茶聊天打麻將的地方。有神誕熱鬧時,會在狹小的天臺做醮演布袋戲。最熱鬧的是每四年一次的送王船。但此事耗資巨大,舊時沙坡尾還有漁業時,集各漁船之力尚可完成,如今清漁過后,也是一大苦惱。

在龍珠殿背后的蜂巢山上,有一間田頭媽宮。古人講死必歸土,討海人有遇見浮尸必打撈的規矩。舊時討海人從海里撈起的浮尸都會送到這里埋,田頭媽宮的位置在一個小山坡上,日常香火由周邊居民料理。

然而這些都是各居角落的小廟。在避風塢邊,最顯眼的是朝宗宮,它原本的名字叫做龍王宮,是集舊時在沙坡尾邊上的各宮廟所成,后來為了跟上文史記載中的官廟規制,改名為朝宗宮。倚靠著沙坡尾舊時汛口的對臺關系,它也具備了賣點。

這個社區生活的居民,多是討海人后代。他們中有些年輕時也討過海,也有許多人家里數代討海。一說起討海,各種艱辛便成了抹不去的話題。有些人家里經歷過船難,這也成了他們后來離開海上的緣由。如今留在沙坡尾討海的還有數十人,有些是已經習慣在海浪上的生活,多數人還依靠討海養家,他們靈活地穿梭在山海間,不乏熟練掌握傳統延繩釣技術的高手,但問起他們是否還想有傳承,他們有些悲觀。

避風塢外的浪潮

一塢漁船,兩排騎樓,加上旁邊一片LOFT的廠房,還有無限想象的海。

好像從2009年開始,廈門變成了一座以情懷為招牌的熱門旅游城市。寂寥的小漁村曾厝垵,從文藝青年(在幾年前,這還是個好詞,現在聽起來已經有點像在罵人了)聚集的自留地,變成了一塊以情懷做包裝的廉價旅游磁石。

文化的包裝就像點石成金的咒語,讓這么一個小漁村在不經意間變成了波西米亞海灘抹胸長裙和大草帽的集中營(最近流行腦袋長草),爾后“文創”變成了一個熱門詞,仿佛大排檔的萬能調味料,什么都能撒一把,不僅帶動了消費的胃口,還替房東迅速炒熱地價。先天戲劇化的差異性,便是最優質的土壤。

緊隨而來的熱詞還有“藝術”,北京的798成為文化改變地產的標桿案例,沙坡尾的海洋工業遺存場地也被搶著插旗。舊時冷凍廠的倉庫,被商業承租下來做藝術區,無奈藝術太過高冷,收益期過長,現在索性全變餐廳,間隙的空地變成了潮流地標。

原本指望依靠冷凍廠倉庫的成功改造撬動沙坡尾地塊的開發,但后來只好轉變為對大學路沿街的店鋪民房收租,大家爭當二房東。于是乎,各色潮流的、文藝的、本土的、國際化的小店雨后春筍般冒出,涂鴉、腐蝕鋼板字、小黑板、鐵絲網,還有大量木頭、水泥,成為這里新的裝飾風格。霎時間,大學路成了潮流圣地,一條街上既有傳統芋包,也有德國啤酒,年輕人都愛來這里吃東西,關鍵是這里還有好看的姑娘。大學路上的店租也水漲船高,現今大概要接近300元/平方米/月。

但這種時尚取代主義的改造,并未解決社區傳統文化的依存問題。外來資本的注入,使得這條街加速轉變模樣,后來,這里建起兩把尖刀形狀的建筑物,使這片區域的天際線變得有點突兀,當地人嘲笑這是“兩把刀”。兩棟大樓巨大的容量,也令交通問題成為未來隱藏的一大矛盾。

文化和藝術被人用來搶地皮,并未成為社會思考公共問題的方式;高級商業被用來搶占城市規劃資源,而非為了城市的公共配套服務;基于本土概念的文化布局,成為說動政府的聰明手段;炒商鋪讓更多居民變身房東,而沒有成為社區文化締造主體;當一種文化或生存方式要變成歷史之時,許多自我標榜的珍惜文化者,都在搶著紀念,卻并不站出來挽留。

清漁過后的事實便是,大家默認了這塊地域的風光消亡。周邊店鋪的生意不如從前,而沙坡尾避風塢改造工程,直到明年才會進行。政府在回應中,答應了讓漁船回來。但可惜,這可能只是個空頭許諾。因為,真正有文化傳承作用的討海人,與這些回來的漁船是剝離的。近百年傳習演變下來的釣技,還不如大多數討海人都不知道的“疍民文化風采”這個學術標簽來得更廣為人知。

無論商業地產開發、文創園區的插旗,還是最近流行的“社區營造”,或者廈門最新的戰略規劃里提出的“共同締造”,似乎都是概念先到,而缺少社區居民的主動參與。這其中的難度在于,需要提高居民對在地社區文化的認同與自信,而非單純地刺激他們對炒房或征遷的迫切欲望。沙坡尾的特殊之處在于,它處于城市中心的腹地,并具備天然的地理與交通優勢,又靠近熱門的廈大南普陀景區圈;而它獨特的老城區建筑架構,意味著珍貴的風貌,但也存在建筑結構老化紊亂、生活管理配套跟不上的問題。

但城市核心文脈又自然架構在這片區域里,諸多的期望與矛盾都匯聚在這里,這里一下子也成了眾多期待的角力之地,但閩南傳統文化多是構建在社區聚落之上,社區結構的任意破壞,或者區域功能的隨意改變,都容易對其造成巨大傷害,像沙坡尾這樣一個還有文化在活動的場域,其價值遠高于一座博物館。在城市發展區域同質化的今天,有這樣一塊特別的地方無疑是值得寶貴的。

都在談海洋,反而沒了討海人

城市的改造與變化的過程中,為了追求特殊性,似乎也習慣于消費舊時的傳統文化體系,反而對依舊存在的文化活體產生漠視,甚至有些人覺得現今已不如舊了,索性重新推倒搞復古。

一談到沙坡尾,都在討論海洋文化,好似只要有水有船有魚有鳥,這個文化就成立。但真正在傳承海洋文化的討海人,卻被趕出自己依存的場域,為后來標本化的“漁人碼頭”實現的可能性而被迫退場。

我們貌似在以一種揣摩外人需求的心理支配自己的文化。所有的商家文宣里都會提到有海有船的沙坡尾,但真正為了這個有船有海的沙坡尾耕耘已久的討海人,卻成了臟亂差難管理的眾矢之的。離沙坡尾不遠的鼓浪嶼島,正因大量破壞性的改造,加之原生社區與原住民的流失,而在先前的世界文化遺產認定中落選。

回頭再看清漁過后的沙坡尾避風塢。因為討海人和漁船的離開,白鷺比起往常少了許多。退潮后的避風塢一片荒然,最后一位還住在船上的討海人黃朝乞與他的小船也不知所蹤。已經開漁將近三個月,何時才能看見漁船載著被海風磨得黝黑發亮的討海人,真正地回到了避風塢里,放緄補網,讓這里不會被滿是名目的浪完全卷走呢?

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司