- +1

直腸癌保肛手術后排便不正常怎么辦?

專家簡介:王志剛,男,主任醫師,教授,外科學博士(畢業于上海中山醫院),上海交通大學附屬第六人民醫院胃腸外科主任,上海交通大學博士研究生導師。兼任中華醫學會外科分會青委,中國醫師協會結直腸腫瘤委員會委員,中國醫師協會結直腸腫瘤專委會—臟器聯合臟器切除和質量控制學組副主任委員。主攻大腸癌的診治和研究,擅長腸癌腔鏡和雙鏡聯合微創手術治療;各類復雜腸癌如局部晚期、超低位、復發腸癌的手術治療;超低位直腸癌保肛手術。開設并領銜國內首個復雜腸癌多學科診治整合門診。

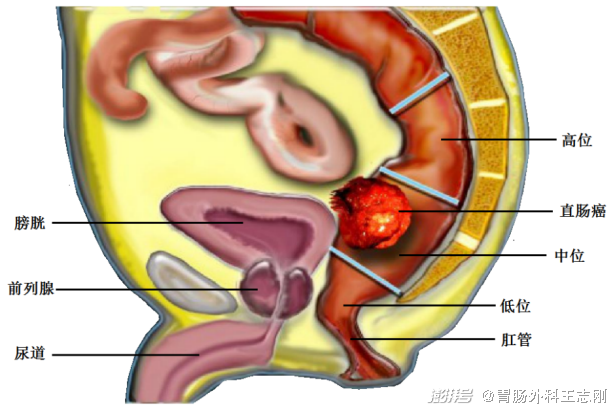

直腸癌是我國最常見的消化道腫瘤之一,解剖學上直腸位于盆腔深部,周圍比鄰輸尿管膀胱、前列腺、精囊腺、尿道,以及女性的子宮和陰道,空間狹窄,解剖復雜,手術操作難度大,技術要求很高。

近年來,隨著手術技術的提高和醫療器械改進,越來越多的直腸癌患者在腫瘤根治性切除的同時得以保留肛門,避免了永久性造瘺(掛糞袋),術后生活質量顯著提高。目前,直腸癌的保肛手術應用最多的是低位前切除術。

另一方面,很大比例的低位保肛患者,術后新直腸的排便功能并不都是完美的,出現一系列的肛門和腸道功能障礙,稱為直腸前切除綜合征(ARS),同樣也會給患者帶來很大困擾。

Part 1

什么是直腸前切除綜合征?

前切除綜合征是指直腸前切除保肛術后出現的一系列以排便紊亂為主要表現的各種腸道功能障礙,如排便急迫(一有便意必須馬上如廁)、大便次數增多(每日超過5次以上)、大便不成形、排便困難(大便并不干燥),或者大便失禁,尤其是夜間熟睡后內褲糞染,排便和排氣辨別不清等。

前切除綜合征在術后早期最為顯著,術后6~12個月內會恢復或減輕,但是有少部分患者癥狀持續存在,甚至超過十年以上。低位前切除綜合征如果超過12個月,自行緩解的可能性就非常小。

低位前切除綜合征是多個因素引起的,如手術后重建的新直腸容量減少、動力障礙、肛管括約肌功能損害以及直腸手術時不可避免的內臟神經損傷等,術前的新輔助放化療會加重該綜合征的發生。

Part 2

如何治療?

根據患者的臨床癥狀,結合專門的量表或者評估工具,可以更好地診斷。臨床上通常以綜合的保守治療為主,必要時才考慮外科手術的可能。

一般治療

鼓勵患者多吃富含纖維素的食物,增加運動,補充必要的水分,采取正確的排便姿勢,隨著時間推移,大多數癥狀將會逐步消失。對于術后短暫的腸道功能性紊亂,可以給予相應的對癥治療。

1、腹瀉:洛哌丁胺最常用于治療 ARS 相關腹瀉。

2、餐后腹瀉或大便失禁:此類患者可使用 5-HT3 受體拮抗劑雷莫司瓊可有效緩解。

3、排便困難:可適當服用些緩瀉劑如杜密克

4、產氣和腹脹:主要癥狀為產氣過多、腸胃氣脹或腹脹的患者可采用抗生素治療。

肛門灌洗和順行性灌腸

這被認為是一種簡單有效的治療方式,尤其針對失禁和便頻癥狀。其機制可能有助于建立新的直腸排便反射,同時起到康復訓練的效果。推薦大量、高頻、長期的治療方案。

盆底康復訓練

包括盆底肌肉訓練、直腸球囊訓練和生物反饋訓練,其對ARS患者的治療已經被證實是安全有效的。在重度患者中,盆底康復訓練通常與結腸灌洗聯用。

骶神經刺激

這是一種微創的治療方式,采用皮下埋置發生器經導線低電流刺激骶神經。它的機制可能是骶神經的刺激增加了結腸逆行性運動的同時減弱了結腸的順行性運動。

骶神經的刺激通過肛管括約肌收縮來增加腸管靜息壓,使殘余控便能力增強,從而改變排便失禁的癥狀。

手術

對于長期頑固而嚴重的患者,經2年保守或微創治療后仍因重度癥狀而生存質量低下時,可以考慮永久性造口手術療法,這是比較理性的選擇。

總結

總之,直腸癌保肛手術后,患者生活質量顯著提高,一部分出現排便紊亂癥狀,隨著時間的推移,輔以飲食調整、藥物治療或物理治療,一般保肛術后6月-~1年趨于穩定。永久性造口手術療法是其他所有療法都失敗后的最后選擇。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司