- +1

什么是東夏國?

(⊙_⊙)

每天一篇全球人文與地理

微信公眾號:地球知識局

什么是東夏國

作者:臨溪主人

制圖:孫綠 / 校稿:貓斯圖 / 編輯:養樂多

我國東北地區自古以來便是多民族聚居之地,還誕生了多個有影響力的地方性政權。

興起于金末元初的東夏國(又稱“大真國”),由女真人蒲鮮萬奴所建,其疆域鼎盛時占有現在的吉林、黑龍江兩省的大部分地區,一度是東北地區璀璨文明的代表,幾乎重現了唐代渤海國的繁盛。

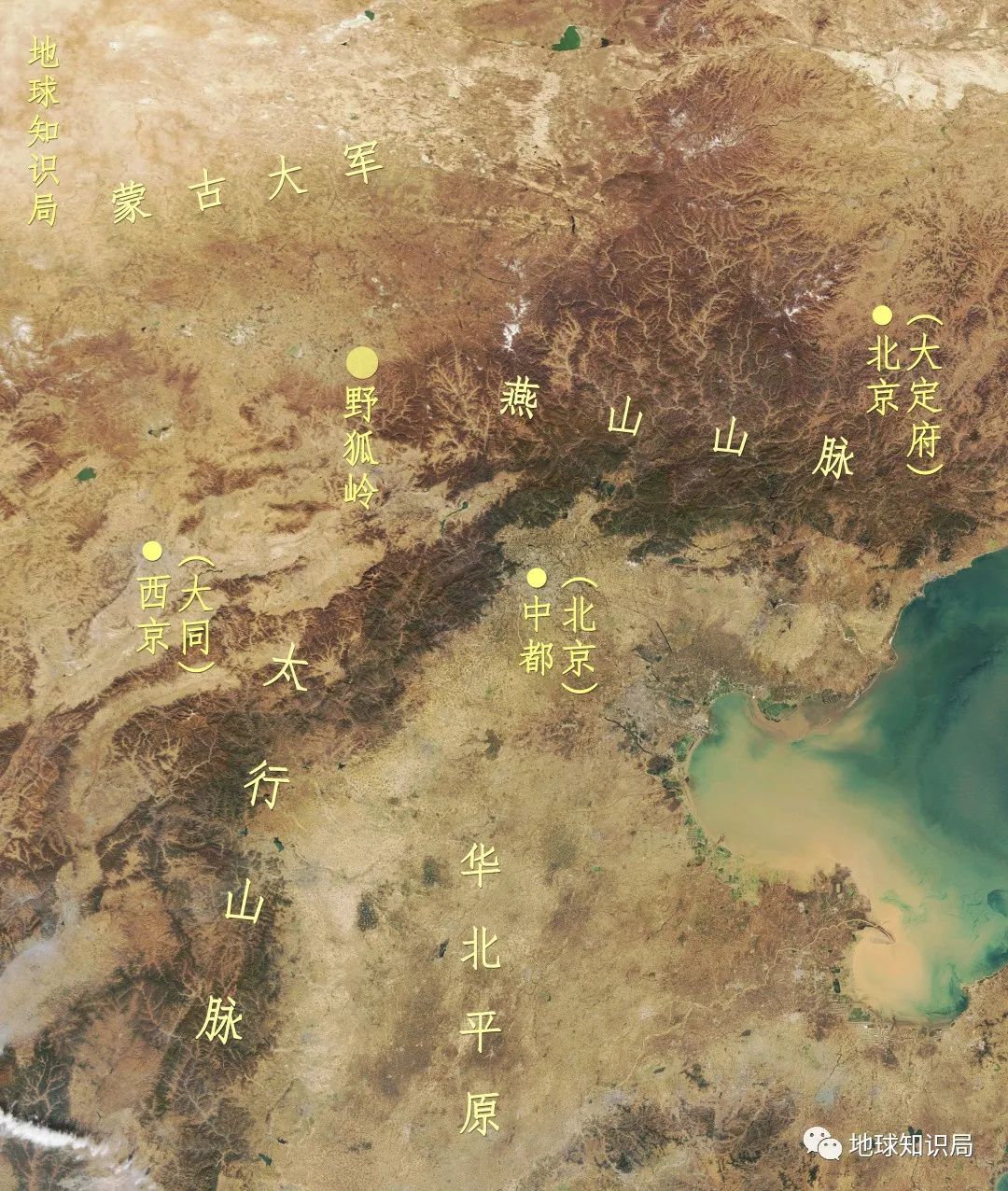

雖然遼、金都是興起于東北的政權

但統治中心也都集中在遼寧和華北地區

而渤海國和東夏國所在的區域則更加遙遠▼

然而這樣一個地方強權國家,在蒙古鐵騎面前也還是不堪一擊。被蒙古征服后,東夏也長期淹沒在了歷史長河中……

金末東北亂局

1206年,常年分裂的蒙古高原在成吉思汗的手中完成了統一。但雄才大略的成吉思汗并不滿足于區區的蒙古高原,對位于戈壁南方、富饒遼闊的中原腹地也虎視眈眈。在這樣的情況下,金、夏兩國首當其沖,成為成吉思汗所要殄滅的大敵。

北方成功統一的蒙古人正處于武力的極盛期

然而長城以南尚分立為三個政權

任何一個都擋不住蒙古人,并且相互并不團結▼

1211年,在成吉思汗的統領下,蒙古軍隊對金國發動了第一次大規模入侵,一時間金北邊防線全線告急。當年八月,金軍在野狐嶺(今河北萬全縣膳房堡北)遭到慘敗,損失了數十萬主力部隊。

龐大的金國由此開始呈現出分崩離析之勢。

金國一頭牽著東北,一頭牽著華北

所以蒙古人的重點就是猛攻這個連接點

對西京(大同)和中都(北京)施加巨大壓力

(底圖:NASA)▼

金滅遼后,由于對契丹人一直心懷疑懼,因此金廷把大量契丹人遷徙至東北地區安置,試圖通過讓他們和女真人雜居的形式,來同化他們。然而蒙古人南下攻金時,這批對金國懷有國仇家恨的契丹人團結在了一起,擁耶律留哥為帥,西聯蒙古,于1212年在松遼平原掀起了反金大旗。除了契丹人外,遼東漢人張致也割據遼西錦州稱帝,立國號為漢。

而且蒙古大軍也攻陷了西京大同,逼近中都

東京遼陽岌岌可危已無力自保

大金國事實上丟掉了東北地區▼

蒲鮮萬奴,又作完顏萬奴,他曾在野狐嶺一戰中擔任監軍,但戰敗后卻并未受到懲罰,反而在東北出現亂局后,被金廷調往當地作戰。不過蒲鮮萬奴在遼東的作戰并不順利,接連兩次遭到大敗。此時的金宣宗也鑒于河北州縣大部分瀕于失陷的不利境地,南遷汴梁,并在河北封建九公,試圖拉攏當地地主武裝抵御蒙古人侵襲。

蒙古人正逐漸將金國推向亡國的邊緣

而身旁的西夏并沒有全力為金國助戰

當然,結果是西夏比金國更早被蒙古人摧毀▼

總之,金國已瀕臨解體,而遼東和金廷的聯系則越來越弱。

但金宣宗對蒲鮮萬奴仍然較為信任,并沒有立即褫奪其官職,反而再度讓其率軍駐守戰略要地。

然而讓這批殘兵敗將去抵御驍勇善戰的蒙古軍、契丹軍,無疑是讓他們送死。害怕遭到殲滅的蒲鮮萬奴及其所屬士兵,終于在1215年春正式叛金自立。十月,蒲鮮萬奴親率大軍攻占被耶律留哥竊據的金東京遼陽,定國號為“大真”,完成了獨立建國的步驟。

金國雖然遭到萬奴背叛,但在遼東仍然還控制著不少城鎮。因此蒲鮮萬奴自立后,周邊強敵環伺,除了金廷、契丹人外,還有勢不可擋的蒙古大軍。有鑒于此,為避其鋒芒,蒲鮮萬奴以其子作為人質,降附于蒙古。

此時東北地區無論哪一支勢力

無論是契丹人、金人、漢人、甚至朝鮮人

都要首先解決和蒙古人的關系

如果蒙古人允許,或許東北還能讓出一兩個王位▼

不過蒲鮮萬奴的這次投降不過是虛與委蛇。當蒙古大將木華黎從遼東撤軍南征后,蒲鮮萬奴便立即殺了成吉思汗所委任的副手,舉旗復叛。1217年春,為了避免蒙古軍隊的報復,蒲鮮萬奴也率領核心統治集團和主力部隊遷至東海地區的曷懶、恤品、胡里改等路(瀕臨日本海,牡丹江、綏芬河、海蘭江、圖們江流域附近),保存實力以圖東山再起。

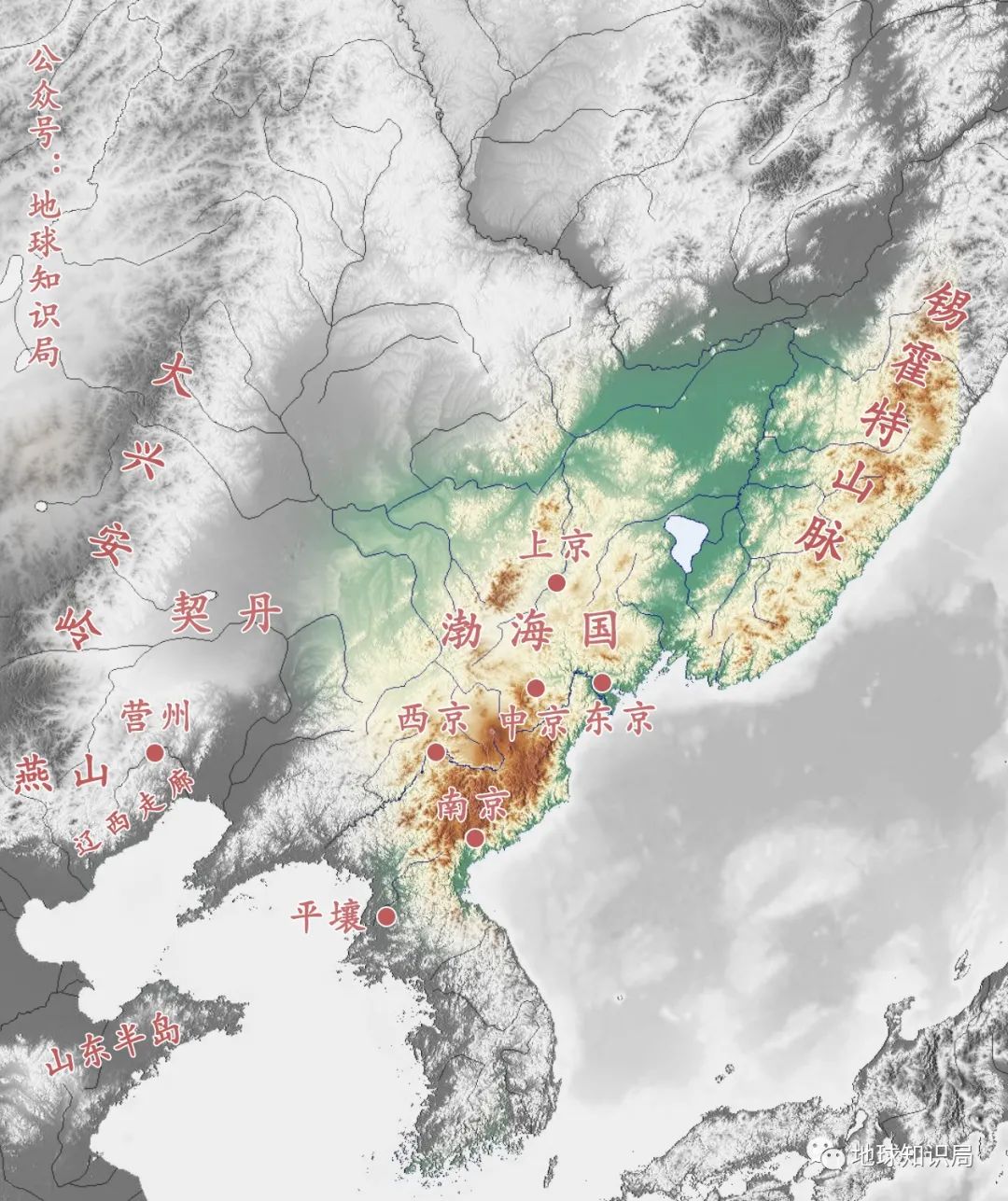

“大真”的疆域,與曾經的東海盛國“渤海國”頗為接近

渤海國大致疆域及其五京▼

從大真到東夏

蒲鮮萬奴的東遷之地,“依山負海,其險足恃”,其實就是唐代渤海國的核心統治區域,也是金國的“肇興之地”,具有很高的文化傳統價值。

但蒲鮮萬奴很清楚,金室衰亡已成定局,再使用起源于女真民族的名號已無濟于事。為了爭取更多民眾的支持,他選擇了中華民族所共同信仰的“華夏”名義,把國號從“大真”改成為“東夏”(學術界對此其實有所爭議,部分學者認為應該是“東真國”,取“東部女真”之意)。

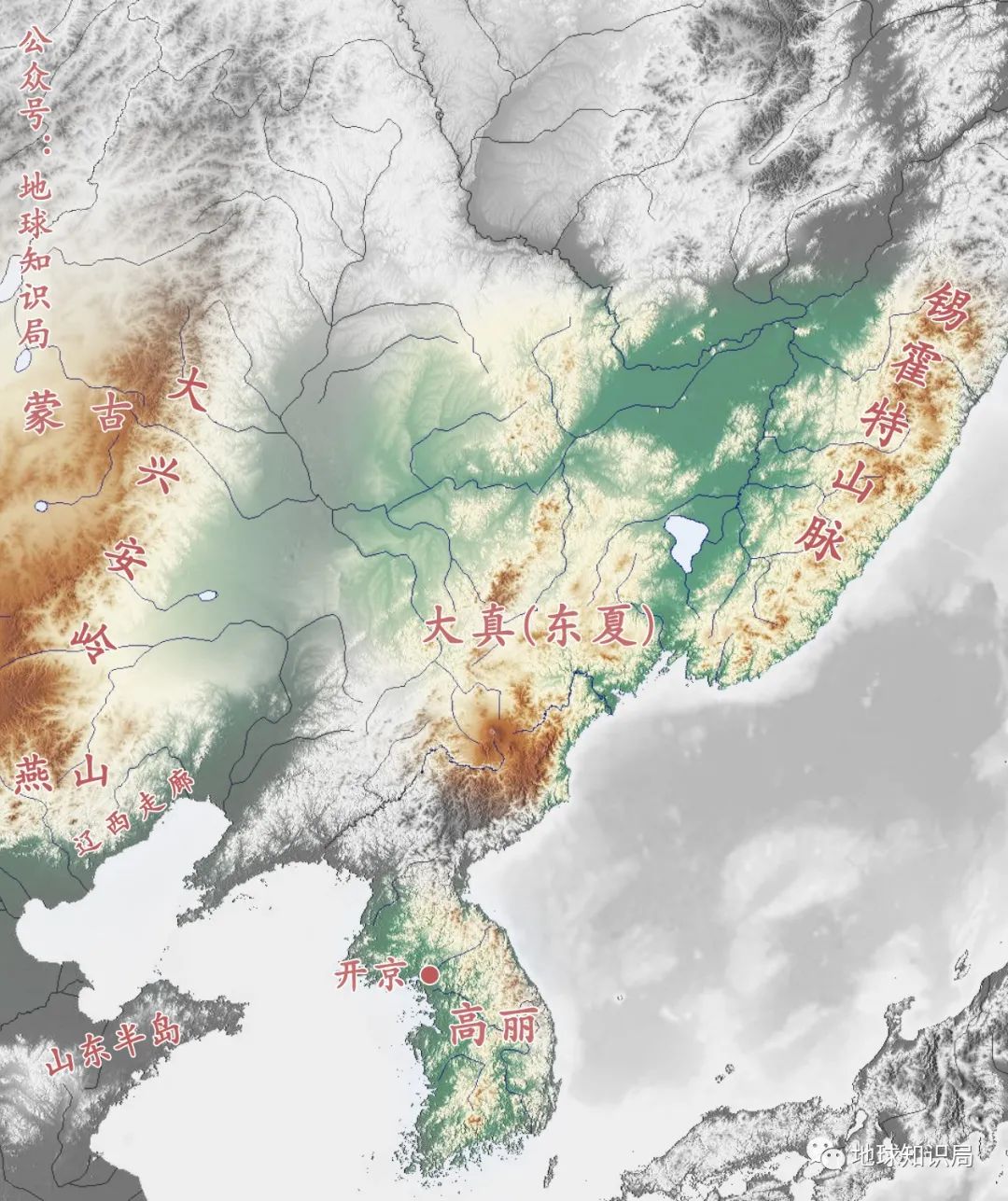

西有西夏,東有東夏

一個是沙漠綠洲國,一個是白山黑水國▼

但為了避免成為眾矢之的,尋求長期發展,他還是未稱帝,反而效仿五胡十六國時期的部分異民族統治者,自稱“天王”。同時,以上京開元城為首都,另設置南京和北京。

東夏國中央仿效金國,設尚書省及六部,以咸平名士王澮為宰相。因王澮德行才華出眾,金廷屢次征他為官,但他卻因不肯趨蹌奉承上司的清高淡泊性格而棄官歸隱。直到蒲鮮萬奴坐鎮咸平,需要籠絡四方人才之時,他才進入蒲鮮萬奴幕府,成為參與謀劃的軍師。

因“邃于易學”“通星歷讖緯之學”聞名于世的王澮,無疑能在神秘主義角度給予蒲鮮萬奴政權巨大的合法性。而王澮對東夏也是忠心不二,一直輔佐蒲鮮萬奴直到后者城破被擒。當時的王澮已年逾九十,其后事跡不詳。

蒲鮮萬奴避敵東遷到女真故土后,也亟需得到傳統女真部族的支持。所以在地方上,東夏沿襲金國的猛安謀克制度,以戶為單位、按地域編組,其長官分別稱猛安(千戶)、謀克(百戶),掌修理軍務、訓練武藝、勸課農桑等。沿用前朝的基層管理是個省事的選擇,也幫助蒲鮮萬奴獲取了女真人的信任。

先前東夏國為避免蒙古人報復而選擇東遷,不過很快,蒙古和東夏再度因為各自利益重新聯合在一起。當不服耶律留哥統率的契丹叛軍流竄至高麗境內后,蒙古、東夏還共同應高麗政府之請,率軍前往平叛。

戰后,高麗在當時也為蒙古和東夏共同的藩屬國,有進貢賦之責。不過高麗對東夏并不心悅誠服,不久后便停止了給東夏的歲貢。

雖然東夏的勢力遠不能和蒙古人相比

但在東北這塊特殊環境下

東夏、蒙古、高麗也在局部形成了某種三國關系▼

東夏國的消失

蒙古汗國成為高麗的宗主國后,便開始了漫無止境的肆意勒索,高麗人對此也頗為不滿。

1224年蒙古使臣從高麗返回時,突然遭到盜賊劫殺,死于非命。使得蒙古、東夏、高麗三方之間的關系出現了重大轉折。有學者認為,蒙古使臣遇害一事,乃東夏所為,目的是挑撥兩國關系,拉攏高麗共同對付蒙古。但也有學者認為此事是高麗所為,故意嫁禍給東夏。

不管真相如何,蒙古使臣遇害后,蒙古大汗對東夏、高麗兩國的不滿確實大大加深。而東夏也趁蒙古南略西夏、金國,無力東征之際而不斷擴張,其疆域極盛時,東至日本海,南達高麗定州(今朝鮮定平),西抵原金上京路地區,北界混同江流域,基本重現了唐代渤海國的遼闊疆域。

此時西夏已經到了生命的最后時刻

東夏的國運會更長久么?并不會,只會更加短暫▼

但東夏的存在畢竟只是曇花一現。1233年時,蒙古汗國已滅西夏,金國也無力繼續抵御。窩闊臺汗為一勞永逸解決東北戰事,特命皇子貴由為帥,率軍東征,破城俘虜了蒲鮮萬奴。

然而根據朝鮮史籍(如《高麗史》)的記載,東夏國并沒有因為蒲鮮萬奴的敗亡而完全消失。蒙古人征服東夏國后,為了懷柔東夏余眾,選擇在形式上保存了東夏的國號和王室,并保留各級統治機構和一定數量的軍隊,然而卻必須負責“納質、助軍、輸糧、設驛、編戶籍、置長官”的內藩義務,處于一種半獨立狀態。

蒙哥汗暴斃后,忽必烈和阿里不哥之間爆發了嚴重的沖突。忽必烈為了鞏固自己的統治地位,開始積極推廣漢法以加強中央集權。在中原腹地,忽必烈逐步開始限制、打擊漢人世侯的權力,在東北則對東夏進行撤藩。

1262年,忽必烈正式宣布將遼河以東、東夏原領的廣大土地和人戶劃入開元路治下。后又從中分出“水達達路”。所謂“水達達”,是泛指生活在松花江下游和黑龍江中下游濱水而居、以漁獵為主的諸民族,東夏國治下的女真人無疑是這類族群的代表。

最后大家全都添油戰術送上去了

剩下大宋獨自奮戰▼

針對當地女真諸部,蒙古人則采取“各安土著”“隨俗而治”的政策。所謂“各安土著”,即為承認女真內部各部落的原有疆界,但不準隨意遷徙,同時也需要承擔國家賦役和各種差役。“隨俗而治”,則是尊重女真人的文化傳統和社會習俗。

蒲鮮萬奴敗亡后,東夏國余眾仍然活躍在當地附近。由于高麗對蒙古時叛時附,因此蒙古汗國也多次發動了針對高麗的軍事行動。在這一階段,東夏也一改先前和高麗和睦相處的政策,反而連年侵擾高麗北境。即使是在撤藩之后,直到1294年前,史書中仍然能找到有關“東夏”的少量記載。

由于東北地區政權長期游離于中原腹地之外,再加上蒙古征服者將其視作僭越叛逆政權而不予過多描述,因此東夏滅亡后、近現代考古學興起之前,東夏國的歷史長期云霧迷蒙,使它的歷史出現了斷層,逐漸變得鮮為人知。

而有關東夏問題的眾說紛紜,也為這段歷史蒙上了神秘色彩,成為不少文學創作中的寫作素材。

參考文獻:

1.王慎榮. 東夏史[M]. 天津古籍出版社, 1990.

2.蔣戎,蔣秀松. 東夏史[M]. 北京:中國社會科學出版社, 2019.

3.魏志江. 論金末蒙古、東夏與高麗的關系[J]. 韓國學論文集, 2000.

4.樸真奭. 東夏史研究[M]. 延吉:延邊大學出版社, 1995.

*本文內容為作者提供,不代表地球知識局立場

封面圖片:shutterstock@Huang Qiangchu

END

原標題:《什么是東夏國?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司