- 21

- +136

江南叫魂案:誰剪了我的辮子

除肉身外,人還有魂魄。這是中國民間的傳統說法。這種說法認為,人的魂魄與肉身合二為一,魂魄一旦離開身體,人即會有性命之憂。而且,還有一類江湖術士,他們剪取人的發辮并以此攝取其魂魄(即叫魂),而失去魂魄的肉身則逐漸萎靡不振,最終死亡。因此,一旦發生剪辮事件,民間必將出現叫魂恐慌。

光緒二年(1876年)發生在江南地區的一場剪辮事件,非但引起了社會恐慌,甚至還牽出了一場隱身幕后的政治風波。

三人成虎:叫魂恐慌的蔓延

當時南京城正南門有一座橋,名為長干橋,因在太平天國時期遭到戰火破壞,加之年久失修,存在嚴重安全隱患。為了保證交通順暢,1875年,官府特地雇傭石匠對其進行維修。但在橋梁即將合攏之際,南京城內突然流傳著一個謠言,稱石匠為了保證橋梁的穩固,將搜集人的魂魄來頂住橋墩,以防止坍塌,而被攝去魂魄的人則性命難保。

1876年4月4日,《申報》注意到了此事,并以《剪辮子》為題對其進行了報道,稱南京城內此段時間發生了怪事,郊外一名十三四歲的孩子發辮突然被剪,但幸虧他提前有預防,將發辮“扣在腰帶上”,故“辮雖剪,未被取去”。因此,為了保護自己的發辮不被損傷,南京城內百姓外出紛紛把辮子“放置胸前,以防不測”。對于偷剪的辮子將做何用,則眾說紛紜。要么是發辮被石匠拿去放在橋墩上,借此作法將發辮所有者的魂魄攝來,用以頂住橋梁;要么就是有其他旁門左道的人趁此修橋之機“剪辮做別用”。

緊接著,關于剪辮的說法也更加玄乎。《申報》4月14日報道,目擊者稱,當時“一陣風中若有一團黑影吹至面前,不覺毛發森樹,風過處辮即失去或二五寸或八九寸不等”。甚至有人稱還抓住了剪辮的元兇——紙人。據報道,有一家住新街口某人,出門后不久即發現有一陣陰風吹來,于是急忙用污穢之物迎風投擲,竟不料打落一個紙人。這個紙人長一尺二寸,手持小剪或持小刀。諸如此類的傳言,使金陵城內人人自危。

捉拿剪辮者:政府、百姓如何應對?

南京城內出現的叫魂恐慌也引起了地方官府的注意,為了查明真相,特地將負責此事施工的石匠傳喚到官府問話,經過地方官的再三詰問,石匠堅稱最近出現的剪辮案件“實非伊等所為”,無奈之下只得將石匠釋放。但從整個事態發展情況來看,地方官府基本是處于缺位狀態。他們這種事不關己的冷漠態度,從5月底蘇州發生的一次剪辮案可以看出來。

據5月1日《申報》報道,蘇州府總捕頭有一年僅十三四歲的弟弟,4月28日在衙署讀書,他突然覺得有一陣陰風從背后吹來,令他不禁“毛發森豎”,陰風過后竟發現自己的辮子“亦短去數寸”。公安局長的弟弟被“叫魂”了,這還了得!蘇州官方迅速組織力量對蘇州的外來流動人口進行調查,并“嚴密訪查所有客棧小庽,俱令編立循環名簿,按日至公署更換,以便考核”。同時要求相關責任人“各帶干役按本營地方巡察”,務必抓住剪辮者。

地方官這種態度引起了輿論的強烈不滿。《申報》當即發出質問:“何民間之辮輕如鴻毛,官場之辮重如泰山也?”蘇州官方無視事態的嚴重性,聽任謠言散布,民間更是人心惶惶。8月份蘇州出現紙人剪辮謠言后,引起了當地居民的集體恐慌,他們神經過敏達到了“草木皆兵”的地步:“夜間偶有聲響,一呼百應,鳴鑼放炮,徹夜達旦”。

既然地方官遲遲無法破獲剪辮案,民眾就自發行動起來,防止自己的辮子被剪。他們的辦法更是五花八門:有的在黃紙上寫“哇喃咱咤吽”五字放在帽里以破剪辮術;有的開出了辟邪的處方:“先用白燒酒噴,再用干雄黃擦,再用羅羅藤、生大蒜搗汁敷……,再用防風、金銀花、滑石、雄黃各七分煎服。”當然,這是消極防御。不少民眾自發組織起來,以抓獲剪辮者。在揚州,當地居民抓住了一老一少兩個和尚,發現其腰間“有小剪刀三把,行李中搜出大小辮共二十七條”,在認定其確為剪辮者后,直接認為“官辦不如民辦之速”,“遂坑之”,即將其活埋。一時之間,各地因剪辮而引發的命案不斷,甚至出現將矛頭轉向當地教會與傳教士的趨勢。

剪辮引發涉外風波:傳教士惹了誰?

實際上,早在剪辮恐慌發生之初,民間就有此事乃當地傳教士所為的傳言。一時之間,民眾對于傳教士及其教堂多了一層戒備與警惕。

例如當時一些人在黃紙上書寫“哇喃咱咤吽”五字,并將其貼于帽內,以防止被攝魂。據說這個秘方大有來頭,乃“自東海流入中華”,民眾見其關涉海外,便推測剪辮可能是當地傳教士干的。但同時有人指出其破綻,稱這個秘方出自東海,而洋人基本都由西海而來,應與教會沒有多大關系,于是“群疑乃釋”。盡管眾人的疑慮一時被打消,但這對教會來說,卻是一個不祥的預兆。

此時的外國傳教士也敏銳地注意到了這一點。為了設法打消民間對自己的懷疑,他們積極為自己辯誣。7月,在西方傳教士辦的《萬國公報》登載了《辟邪說》一文,文中對剪辮叫魂波及傳教士的潛在危險進行了描述,并不無憂慮地指出,剪辮攝魂乃傳教士所為的說法簡直就是“無稽之論”,這種傳言或許存在一定的偶然性,但若存在其他政治背景,即以洋人為攻擊目標,則定將“釀成巨禍”。

在無錫等地發生剪辮事件后,人們很快發現,這些辮子被剪者居然無一是教民。于是坊間又傳出一種說法,即用白灰把十字劃在街道上,可以破除剪辮妖術,于是大街小巷頓時出現了大大小小的十字。這引起了教堂方面的強烈抗議,官府只好出面將這些畫在街道上的十字洗刷干凈,并警告民眾“倘敢再違,定干究辦”。地方官這種做法直接給民眾造成有意袒護教堂的印象,使民教矛盾更為尖銳。很快,因為剪辮問題在皖南引發了著名的建平教案。

南京的剪辮謠言發生后,迅速向周圍地區蔓延。在皖南建平等地,流傳著“惡鬼拿著剪刀飛馳天空,專剪行人發辮”的說法,以致人心惶惶。某日,鄉民們捉住了一個剪辮人,并將其扭送官府,一經審問,此人便稱自己是天主教堂指使,如此一來,地方官便投鼠忌器,不敢深究,便將其釋放,這無疑使民間對教堂的強烈懷疑進一步加深。

7月初,建平縣鄉民阮光福的辮子被偷剪,他在與人談天時稱此事定為教堂所為,但這話剛好被路過的傳教士楊琴錫聽到,雙方就此發生爭執。當晚,楊帶領教堂一干人等將阮抓走并予以監禁。此事一出,鄉民們長期以來對教堂方面郁結的憤恨情緒頓時像火山一樣噴發出來。7月13日,在當地士紳的指揮下,七八百名手持刀槍的村民將教堂團團包圍,殺死其中的傳教士,并將教堂付之一炬。建平教案在皖南地區迅速引起連鎖反應,皖南宣城、寧國、廣德等地民眾紛紛揭竿而起,搗毀當地的教堂,并殺死了一些傳教士。這一連串的事件,史稱“皖南教案”。一個普通的民間謠言,就這樣升級成了涉外事件。

“謀了天下做圣人”:剪辮真相大白

剪辮風波引發教案后,西方相關國家駐華外交官員紛紛向清廷進行嚴正交涉,要求盡快懲辦兇手,并杜絕此類事件再次發生。因此,清廷頒發嚴旨,要求江南地方官員迅速查明事件真相,澄清謠言。為免引起進一步的涉外事件,清廷還特別提醒:“其有牽涉教堂之事,猶需妥為剖晰,毋致因疑生事”。很快,朝廷的圣旨下達到兩江總督府。

此時兩江總督為林則徐之婿、晚清著名洋務官員沈葆楨。相對于其他一些思想僵化的同僚,沈頗為開明。他從來就不信什么剪辮攝魂之說,在接到朝廷下發的文書后,沈葆楨迅速展開了行動。經過嚴密追查,并根據一些剪辮嫌疑人的供詞,發現樁樁件件都指向一個秘密宗教組織——白蓮教。

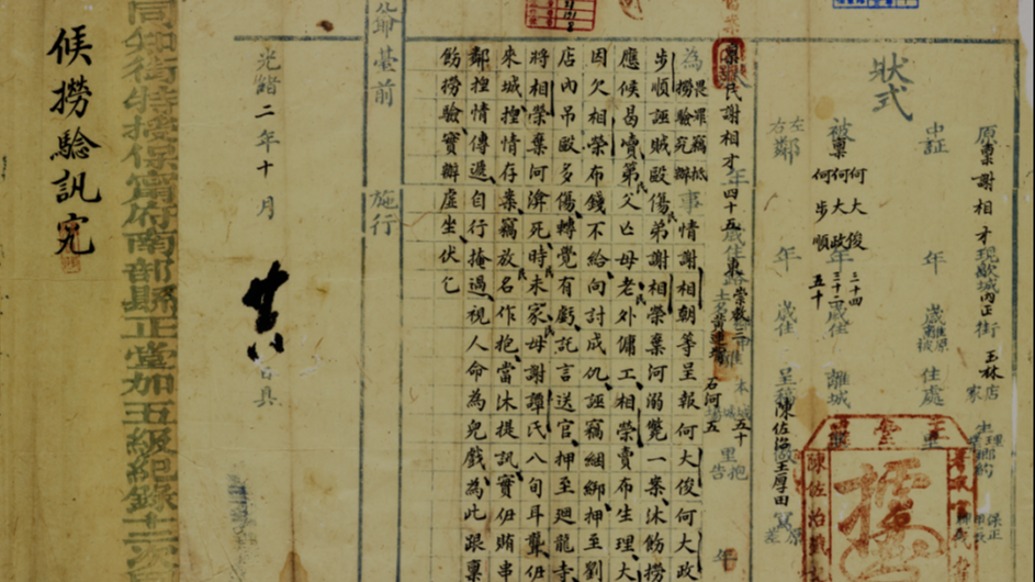

為了迅速破獲此次叫魂案,消除民眾對教會的懷疑,1876年9月4日,沈葆楨在《申報》上刊登告示稱,最近由匪徒散步妖言,稱能用紙人剪辮,若抓獲相關嫌疑人,“查有實據”,且有口供者,“照例嚴辦”,但警告民眾不得妄行毆打嫌疑人,“甚至疑及教堂”,以免“釀成巨禍”,并指出此事“系白蓮教黨羽”所為,“與教堂無涉”,因此若發現剪辮紙人,且有實據后“無論平民教民,均應聽地方官拿辦,不得捕風捉影,遂行滋擾”。在兩江總督的嚴厲催促及民眾的積極配合下,一些剪辮嫌疑人陸續被捉拿歸案。經過審訊,此次叫魂案件背后隱藏的一樁政治陰謀逐漸浮出水面。

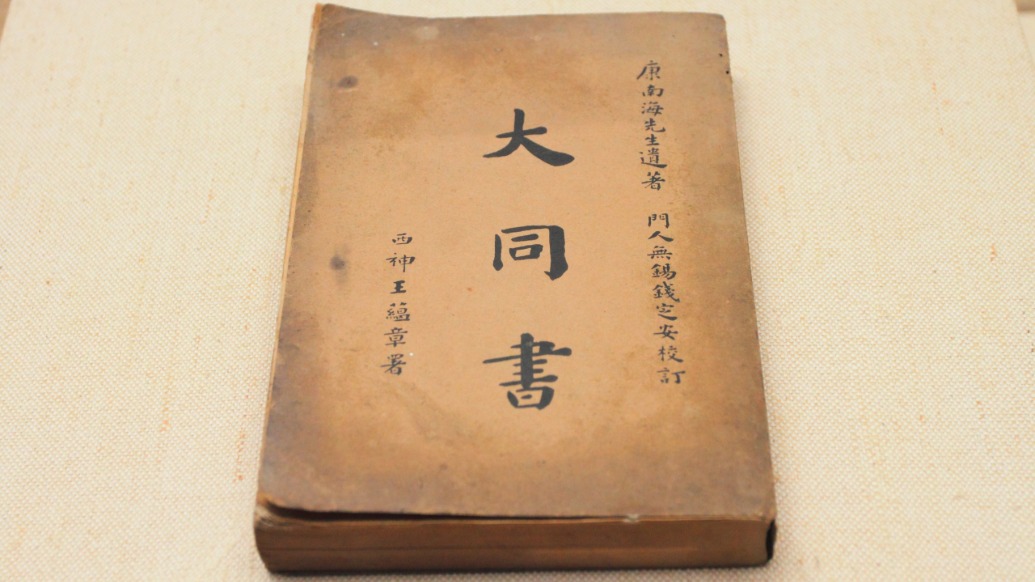

1876年,中國不少地方遭受大旱,各地饑民流離失所,江南地區亦同樣如此。長期活動于該地區的白蓮教決定聯合哥老會乘機舉兵反清。為了制造恐慌局面并進一步引導民眾將矛頭對準教會,擾亂基層秩序,并借此舉兵占領江南,掐斷清廷的財路,他們經過精心謀劃,制造了此次剪辮叫魂恐慌。

在江東,朝廷捉住了兩個剪辮者,其中有一名為游方僧,叫方普志,湖北人。審訊者詢問其剪辮用途后,他稱是其師父準備起兵反抗朝廷,制作了多個木人,但須“得生人發辮數萬條”才能木人“祭活”,這些木人一旦被激活,“槍炮皆不能入”。但當問及他師父的蹤跡時,他稱不知其師父在何處,但他們都系奉九華山師父之命在各地作法(即剪辮),他們師徒二人一年往返兩次,“凡事必請命而行”。可見,這是一次有組織、有預謀的集體行為。

無奈之下,官府立即提審另外一人。此人在押解到朝堂之上時面色如常,故作鎮定,并稱“汝殺我必有大禍”。官府當即決定對其施加刑罰,但發現他“全然不覺痛楚”,經檢查后發現他身上貼有膏藥,立馬將其揭去再次施刑。這次他實在難以忍受,只好招供,稱二三月間,有一個人來到該地,雇傭一些人剪辮,“每剪獲一辮付洋一元,得一衣角付洋三元”,不少“本地愚民被誘入伙”。他們口中還念動咒語:“今天教你歸山去,你們在我家下做陰兵有好處,你們快快轉凡人,如今想我救你命,萬萬不能早超生,我們今天謀天下,謀了天下做圣人……”因此,在此人的蠱惑下,他便操起了剪辮這個行當。

另外一個剪辮嫌疑人的被抓過程,更是離奇。此人為道士,他偷剪人辮子后,在一家客棧投宿,因當時客房緊張,他與一慣盜被安排住在一個房間。那個慣盜見他隨手不離一個木箱,料想箱中必有貴重之物。待半夜趁道士熟睡之際,悄悄打開木箱,摸得里面有一個包袱頗為柔軟,“意必系絲綿之屬”,乃將該包裹偷走。那人盜得包袱并逃出三五里外的村莊后,乃將其打開。包袱一解開,他不禁駭然:發現里面竟是“條條發辮”!他馬上想起最近各地盛傳的剪辮叫魂的恐慌,以及官府對剪辮嫌疑人的懸賞通緝布告。對此,他既驚又喜:驚的是他碰到的這個道士是否會因此攝去他的魂魄;喜的是若將此人拿解官府,定能得到一筆賞錢。他思之再三,還是決定選擇后者,但為了給自己壯膽,他邀約了當地幾個農夫一起前去捉拿這個道士。

碰巧的是,當他們尚在前往該客棧的路上時,恰好與那個道士正面相逢。原來道士醒來發現包裹不翼而飛,料定是與他同宿之人所為,乃追尋其蹤跡而來。于是,慣盜立即大喊:“此即剪辮人!”眾人立馬上前將其扭住,并在其住處搜得紙人等物,見紙人“長七寸許糊至三寸厚”,他們連人帶物一并送交官府。在證據面前,該道士只好對自己參與白蓮教起義之事供認不諱。同時,官府為了提高眾人捉拿剪辮人的積極性,特地再次發出告示,稱若解送來一名剪辮者,經審訊確有實據者,官府一律賞給“洋銀五十元”,被誘騙學習該剪辮妖法者能將其頭目“縛送”官府,則不僅一律免罪,還發給賞銀。在朝廷與民間的全力抓捕下,剪辮嫌疑人紛紛投案自首或者被緝拿歸案。白蓮教的此次謀劃亦付諸東流。同時,關于剪辮謠言的真相也就大白于天下。

事實上,乾隆年間江南就已經發生過類似的事件,但光緒年間的這次叫魂案影響頗大,除制造社會恐慌外,還引發了涉外風波。此類事件之所以在江南地區發生,此地“信鬼神,好淫祠”的傳統無疑是傳言滋長的社會土壤。時隔數十年后,叫魂恐慌因國民政府修筑中山陵而在南京城再次出現。此乃后話。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司