- +1

讀圖︱蕭紅給蕭軍的信:若是我一個人,怎敢渡過這樣的大海!

澎湃新聞經授權刊發該書中部分書簡。

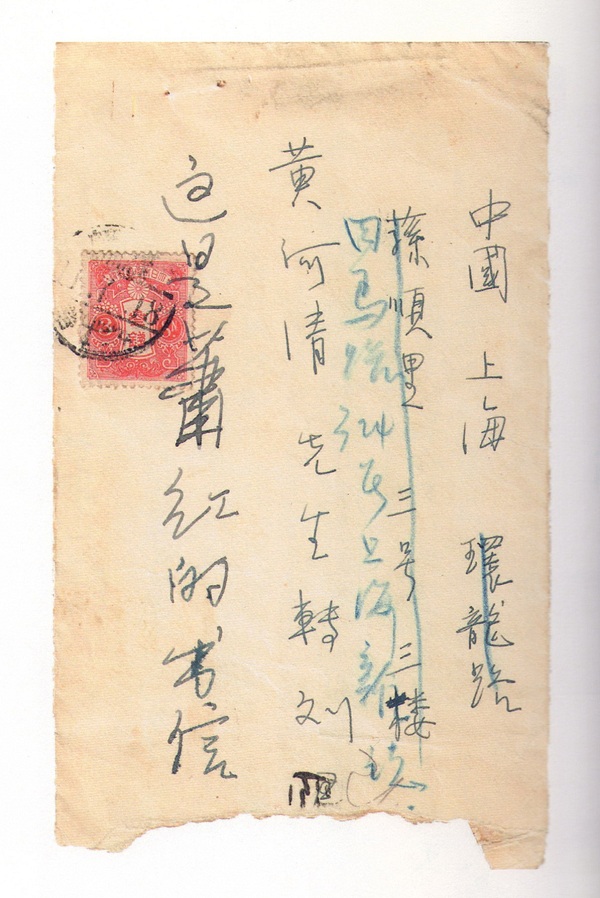

由船上寄—上海

(1936年7月18日發)

君先生:

海上的顏色已經變成黑藍了,我站在船尾,我望著海,我想:這若是我一個人,我怎敢渡過這樣的大海!

這是黃昏以后我才給你寫信,艙底的空氣并不好,所以船開沒有多久,我時時就好像要嘔吐,雖然吃了多量的胃粉。

現在船停在長崎了,我打算下去玩玩。昨天的信并沒寫完就停下了。

到東京再寫信吧!

祝好!

七月十八日

這是她去日本在船上寫來上海的第一封信。

一九三六年我們住在上海。由于她的身體和精神全很不好,黃源兄提議,她可到日本去住一個時期。上海距日本的路程不算太遠,生活費用比上海也貴不了多少;那里環境比較安靜,既可以休養,又可以專心讀書、寫作;同時也可以學學日文。由于日本的出版事業比較發達,如果日文能學通了,讀一些世界文學作品就方便得多了。黃源兄的夫人華女士就正在日本專攻日文,還不到一年,已經能夠翻譯一些短文章了。何況有華夫人在那里,各方面全能夠照顧她……

經過反復研究商量,最后我們決定了:她去日本,我去青島,暫時以一年為期,那時再到上海來聚合。

也由于這時《八月的鄉村》和《生死場》書店給結下了一筆代賣的書價來,數目約三、二百元,我們各自帶了一部分。她因為出國就多帶一些,我則少帶一點。

具體上船的日期和時間無從記憶了,從她發信的日期來推斷,可能是在七月十六、七日之間。

我們自一九三二年間同居以后,分別得這樣遠,預期得這樣久,還是第一次,彼此的心情全很沉重這是可以理解的!

過去由于貧窮,兩個人總是睡在一張小床鋪上的,這對于彼此充分休息全受干擾,特別是對于容易失眠的她。到了上海,有一次竟借到一張小床,她很勇敢地自愿到那張小床上去住,我也同意……

我們所住的是一間不算太大的二層前樓,我的床安置在東北角,她的安置在西南角,臨睡時還彼此道了“晚安”!

正當我朦朦朧朧將要入睡時,忽然聽到一陣抽泣的聲音,這使我驚醒了,急忙扭開了燈,奔到她的床邊去。我以為她發生了什么急癥了,把手按到她的前額上,焦急地問著:

“怎么了?哪里不舒服嗎?”

“……”她沒回答我,竟把臉側轉過去了,同時有兩股淚水從那雙圓睜睜的大眼睛里滾落到枕頭上來。

她的頭部并沒熱度,我又扯過她的一只手來想尋找脈搏,她竟把手抽了回去……

“去睡你的吧!我什么病也沒有!”

“那為什么要哭?”

她竟格格地憨笑起來了,接著說:

“我睡不著!不習慣!電燈一閉,覺得我們離得太遙遠了!”眼淚又浮上了她的眼睛。

我明白了,就用指骨節在她的前額上剝啄了一下說:

“拉倒吧!別逞‘英雄’了,還是回來睡吧!……”

如今她竟一個人離開祖國和親人,孤零零地飄蕩在那無邊無際的海洋上遠去異國,正如《李陵答蘇武書》中所說:“遠托異國,昔人所悲,望風懷想,能不依依!”這心情我們彼此雖是相同的,但對于離去者將更要凄惘和哀傷!所謂:“黯然銷魂者,唯別而已矣!”

一九七八年八月二十六日于海北樓

東京—青島

(1936年9月14日發,9月21日到)

均:

你的照片像個小偷。你的信也是兩封一齊到。(七日九日兩封)

你開口就說我混賬東西,好,你真不佩服我?十天寫了五十七頁稿紙。

你既然不再北去,那也很好,一個人本來也沒有更多的趣味。牛奶我沒有吃,力弗肝也沒有買,因為不知道外國名字,又不知道賣西洋藥的藥房,這里對于西洋貨排斥得很,不容易買到。肚子痛打止痛針也是不行,一句話不會說,并且這里的醫生要錢很多。我想買一瓶凡拉蒙預備著下次肚痛,但不知到哪里去買?想問問是無人可問的。

秋天的衣裳,沒有買,這里的天氣還一點用不著。

我臨走時說要給你買一件皮外套的,回上海后,你就要替我買給你自己。四十元左右。我的一些零碎的收入,不要(把)它們寄來,直接你去取好了。

心情又鬧壞了,不然這兩天就要開始新的。但,停住了。睡覺也不好起來,想來想去。他媽的,再來麻煩,我可就不受了。

我給蕭乾的文章,黃也一并交給黎了,你將來見到蕭時,說一聲對不住。

祝好。

九月十四日

注釋

我不知道為她寄去的哪一張照片,竟使她看出來像個“小偷”了?也許就是那張穿白色西裝眼睛顯得特大的。

回上海后,我確是按照她的意見,用去了四十五元錢為自己買了一件棕紅色牛皮做面的抵膝棉、夾兩用的漂亮大衣。這可能就是用的在《作家》上發表的《家族以外的人》那短篇小說的稿費。

這件大衣我平時是不大穿的,只有要出去租房子時才穿起來,特別是租用俄國人家庭公寓時,必須穿著得像個有錢的“紳士”樣子,才能夠租下來。因為上海是個以衣裝判斷你的身份的社會,特別是那些開設公寓的俄國人,他們是看衣裝,看錢財……而不論人的,這就更有必要了。

這件大衣確是很氣派、也很“摩登”的,我再演員似的裝出幾分闊氣來,買賣就容易成立了。否則的話,即使有房間,他或她把你全身打量一下,就會冷冷地搖搖頭,擺擺手,連話也不屑回答一句,就把你拒絕出去。因為我曾經被拒絕過幾次,吸取了經驗教訓,于是只好改變了方式和方法。當我裝扮得像個“紳士”似的時候再去租房子,我還要有必要、無必要地說幾句半調子洋文——俄文或英文。這目的是要使對方明白,我不獨有錢,而且是有高等文化修養的紳士——那時期能說洋文的就代表是高級知識階級,這就是那時期作為上海洋場社會的一種可憐和可悲的現實……

這件大衣我也穿了若干年,到后來越穿越感到狹小得難于動作了,為了“物盡其用”,我就把它鄭重地送給了一位身材較瘦小的女同志,并說明了它的來源,她把它珍惜地收藏起來了,我似乎從來也沒看她穿用過它……

由于她向我夸耀在十天以內寫了多少頁稿紙,要我對她稱贊,并應該表示“佩服”,為了給她以“回擊”,就稱她為“混賬東西”!

原來我是打算由青島轉去北京的——我還沒去過北京——不知為什么又不想去了。后來得知一位朋友由哈爾濱到了天津,他希望我能到天津見一次,我到了天津順便也到了北京。原打算在北京住一個星期,但住了一夜,我就回天津了。原因是,盡管上海很嘈雜、忙亂,但是它的生活氣息是濃厚的、緊張的……富于斗爭味道的;而那時北京的人,北京的氣氛,顯得太靜了,靜得要使人活不下去的樣子了。我在前門外一家叫“同和公寓”住了一夜,周圍寂靜得我感到似乎在墳墓中住了一夜,因此第二天我就逃走了。由上海要來北京之前,承蒙一位久住過北京的人,給我介紹了北京的情況,并稱贊了北京如何安靜,如何優雅,如何美麗,如何迷人,如何使人懷念……等等。這“同和公寓”也就是他介紹給我的,說這是北京最好的公寓等……坦率地說,他所說的這些北京優點我全沒感覺到,而且印象很不好,可見那時期我是多么庸俗、淺薄、不知趣!……

由于日本“刑事”的麻煩,心情又壞了,又想回國了。

蕭乾是當時《大公報》上海版文藝版的編輯,蕭紅可能答應給他寫文章,文章寄給了黃源兄,黃源把它也一并給了《中流》編輯黎烈文。因此要我代她向蕭乾道歉。

一九七八年九月五日于海北樓

北京—上海

(1937年5月3日發,5月6日即復)

軍:

昨天看的電影《茶花女》,還好。今天到東安市場吃完飯回來,睡了一覺。現在是下午六點,在我未開筆寫這信的之前,是在讀《海上述林》,很好,讀得很有趣味。

但心情又和在日本差不多,雖然有兩個熟人,也還是差不多。

我一定應該工作的,工作起來,就一切充實了。

你不要喝酒了,聽人說,酒能夠傷肝,若有了肝病,那是不好治的。就(是)所謂肝氣病。

北平雖然吃得好,但一個人吃起來不是滋味。于是也就馬馬虎虎了。

我想你應該有信來了,不見你的信,好像總有一件事,我希望快來信!

珂好!

奇好!

你也好!

五月三日

注釋

《茶花女》是根據法國小說家小仲馬同名小說改編的。

《海上述林》是瞿秋白的遺作,由魯迅先生承擔校印而出版的。

一九七八年九月十八日于海北樓

上海—北京

(1937年5月2日發)

吟:

前后兩信均收到了。你把弄堂的號碼寫錯了,那是二五六,而你卻寫了二五七。雖然錯了也收到。

今晨鹿地夫婦來過,為了我們校正文章。那篇文章我已寫好,約有六千字的樣子,昨夜他翻好四分之三的樣子,明晨我到他們那里去(他們已搬到環龍路來)再校一次,就可以寄出了。其中關于女作者方面,我只提到您和白朗。

秀珂很好,他每天到我這里來一次,坐的工夫也不小,他對什么全感到很濃重的興趣,這現象很好。江西,我已經不想要他去了,將來他也許仍留上海或去北平。奇來過一次,你的第一封信她已看過了。今天在電車上碰到了她、明,還有老太太,她們一同去兆豐公園了,因為老太太(過)幾天要去漢口。

三十日的晚飯是吃在虹他們家里,有老唐、金、白薇(她最近也要來北平治病了,問你的地址,我說我還不知道)。吃的春餅。在我進門的時候,虹緊緊握了我的手,大約這就是表示和解!直到十二時,我才歸來。

踏著和福履路并行的北面那條路,我唱著走回來。天微落著雨。

昨夜,我是唱著歸來,

—孤獨地踏著小雨的大街。

一遍,一遍,又一遍……

全是那一個曲調:

“我心殘缺……”

我是要哭的!……

可是夜深了,怕驚擾了別人,

所以還是唱著歸來:

“我心殘缺!……”

我不怨愛過我的人兒薄幸,

卻自怨自己的癡情!

吟,這是我作的詩,你只當“詩”看好了,不要生氣,也不要動情。

在送你歸來的夜間,途中和珂還吃了一點排骨面。回來在日記冊上我寫了下面幾句話:

“這是夜間的一時十分。

她走了!送她回來,我看著那空曠的床,我要哭,但是沒有淚,我知道,世界上只有她才是真正愛我的人。但是她走了!……”

吟,你接到這封信,不要惦記我,此時我已經安寧多了。不過,過去這幾天是艱難地忍受過來了!于今我已經懂得了接受痛苦,處理它,消滅它,……酒不再喝了(胃有點不好,鼻子燒破了)。在我的小床邊雖然排著一列小酒瓶,其中兩個瓶里還有酒,但是我已不再動它們。我為什么要毀滅我自己呢?我用這一點對抗那酒的誘惑!

吟,我這有過去兩次戀愛——一個少女,一個少婦——她們給我的創痛,親手毀滅了我呀!我真有點戰栗著將來……關于黃,我已經不想聞問他們了,只是去過一封信,教他把經手的事務趕快結清。大約過些時日,他們會有信來。

偶爾我也吸一兩支香煙。

周處既找不到,就不必找了。既然有潔吾,他總會幫助你一切的,這使我更安心些。好好安心創作吧,不要焦急。我必須按著我預定的時日離開上海的。因為我一走,珂更顯著孤單了。你走后的第二天早晨,就有一個日本女世界語同志來尋你,還有一個男人(由日本新回來的,東北人),系由樂寫來的介紹信,地址是我們樓下姓段的說的。現在知道我地址的人,大約不少了,但是也由它去吧。

《日本評論》(五月號)載有關于我的一段文章,你可以到日本書局翻看翻看(小田岳夫作)。

花盆你走后是每天澆水的,可是最近忘了兩天,它就憔悴了,今天我又澆了它,現在是放在門邊的小柜上曬太陽。小屋是沒什么好想的,不過,人一離開,就覺得什么全珍貴了。

我有時也到鹿地處坐坐,許那里也去坐坐,也看看電影。再過兩天,我將計劃工作了。

夏天我們還是到青島過去。

有工夫也給奇和珂寫點信,省得他們失望。

今天是星期日,好容易雨不落了,出來太陽。

你要想知道的全寫出來了。這封信原擬用航空寄出,因為今天星期,還是平寄吧。

祝你

獲得點新的快樂!

五月二日

由上海寄北京給蕭紅的信,我手邊還存有四封,附在這里的目的,是可以對照她寄來的信所提的問題是些什么?我是怎樣回答的。

這期間我正住在法租界呂班路二百五十六弄。

“鹿地”夫婦是日本作家鹿地亙和他的妻子池田幸子。鹿地這時正介紹我給日本雜志《文藝》寫一篇稿,介紹中國文藝界一些情況。

“虹”是羅烽,我們在哈爾濱時期的朋友。到上海后因有些見解分歧,一度曾陷于“斷交”的境地,這次和另外一些朋友共同在他家吃晚飯,這意味著“和解”。“老太太”是羅烽的母親。

“老唐”名唐豪,字范生,當時的職業是律師,我的一位朋友。(已故去)

“金”系金人,哈爾濱時期的朋友,這時在上海從事俄文翻譯工作。(已故去)

“白薇”,女作家。

“樂”系“梟家暄”,當時上海“世界語者協會”負責人。(已故去)

《日本評論》寫我的什么文章,記不得了。

“許”是許廣平先生。(已故去)

當時一般從事左翼文化工作者,他們的住址是不公開的,以防國民黨特務跟蹤……

一九七八年九月二十日于海北樓

作者: 蕭軍編注

出版社: 上海人民出版社

出版年: 2015-6-20

頁數: 262

定價: 78.00元

裝幀: 精裝

叢書: 脈望叢書·人物

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司