- +1

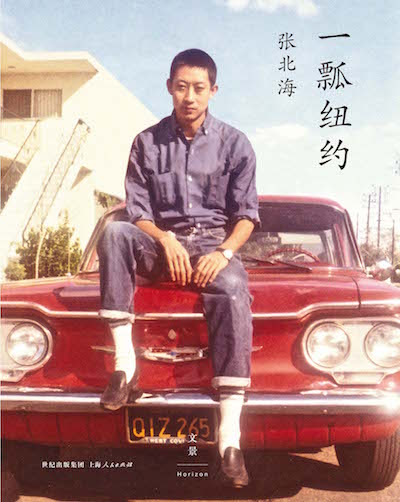

張北海出新作:姜文給他拍戲,陳升為他寫歌,張艾嘉是他侄女

【編者按】

張北海在小眾文化圈已經有名了很多年。最近,他因為姜文導演要拍《俠隱》,走進了大眾視野。其實,《俠隱》本是張北海舊作,之所以被姜文相中,除了作品本身符合氣質條件以外,還有賴于作者本人的魅力。

張艾嘉是張北海的侄女,她崇拜著這位叔叔,稱贊他是“中國最后一位老嬉皮”、陳升為他寫歌、鄭愁予為他贈詩。作家阿城亦對張北海贊譽有加,“我在張北海的文字中,總能發現我自己思維中的空白點……這就是張北海的風度。”

張北海,本名張文藝, 1936年生于北京,1949年隨家人移居臺灣,師從葉嘉瑩學習中文,就讀于臺灣師范大學,1962年到洛杉磯繼續深造,1972年因工作遷往紐約,定居至今。

在那個年代到美國紐約的華人,都是從張北海家的客廳,開始認識紐約的。他的座上賓包括阿城、陳丹青、張大春、王安憶、李安、張艾嘉、羅大佑、李宗盛、陳升……

對他們來說,沒有了張北海的紐約,是不完整的;也只有張北海才能講述真正的紐約。陳丹青更是稱他為“紐約蛀蟲”。

張北海新著《一瓤紐約》即將由世紀文景出版,澎湃新聞經授權刊發該書《古巴中國吃——哈瓦那和紐約》章節。

炸雞,皮脆,類似廣東炸子雞,配上拉丁豆子和米飯,還有炸芭蕉。一頓飯下來,是感到了少許加勒比味道。

紐約這類餐廳的歷史不是很久。主要是因為1959年古巴革命之后,成批古巴人,其中包括一些二代三代古裔華人,出走古巴,來美定居,集中在佛州邁阿密和紐約。到我那年首次吃到古巴中國菜的時候,這種館子,至少在紐約,也不過存在了二十幾年而已。

我不敢確定這類烹調在當年古巴是不是他們的傳統吃。也就是說,無需還以“古巴中國”來形容。最可能的解釋,是古巴難民到了美國之后,無論為了謀生還是懷舊,才開了幾家冠以“古巴中國”的館子,以滿足鄉愁和他們同胞在異地的口欲。

多年前的一次親身經驗,也未能證實哪個說法比較接近事實。

1996年,我乘出差牙買加之便,利用一個三天兩夜的周末,去了趟古巴,去看看這個與美國斷絕關系幾乎半個世紀的社會主義島國,同時順便去試試當地的古巴中國吃。

旅行社安排我住的是The National。這是古巴革命前,美國黑社會和大企業,與當地貪官污吏、奸商惡霸等等,幕后交易的所在,也是當年老哈瓦那的時髦場所,歐美各界名流必停之處。新裝修的古典建筑雄偉壯觀。餐廳以歐美飲食為主,外加一些本地口味。但沒有一道標明是“古巴中國”。唯一值得一提的是,旅店酒吧二十四小時開放,永不打烊。在旅店吃了一道便餐,即外出隨著導游參觀了幾處景點,如博物館,海明威的家,他常去的Florida酒吧,一個古堡等等。天還沒黑,我和導游告別,說一個人去逛。問他哪里有古巴中國館子,他僅搖頭,沒有回答。我獨自逛了幾條蠻熱鬧的街,沒有看見一家古巴中國餐廳,也沒看見一家中國館子。不過老城不少建筑都很眼熟,都是歐美大銀行大企業在母國總部的翻版,但年久失修,也無人氣,很像我1974年在上海外灘一帶看到的那些歐美企業大樓和酒店。我在海邊一個小公園坐下來休息看人。日漸西沉,沿海大道(Malecon)上漸漸出現了一些打扮惹眼的阻街女郎。正在考慮去哪里吃飯的時候,一個年輕黑人走了過來,吞吞吐吐地問我要了支煙。他的英文只限于一些單字片語。我連拼帶猜,大略搞清楚他是工程師,但失業在家。

我用我半調子西班牙單字問,“cubano-chino?”,再打手勢表示吃。他懂了,但苦笑搖頭。然后眼睛一亮,連說帶比,要我等他。

他離開之后我猶豫了半天,決定還是等。足有半個多小時,他回來了,后面跟了三個人,都很年輕,其中一男一女是拉美血統夫妻。另一個男的讓我感到意外,竟然是我的同胞,但不會一句中文。之后又一個意外,他們有部汽車,一部打著不少補丁的50年代雪佛蘭。

我們一行五人全都擠了上去。繞了好幾條街,在一幢老舊大樓前停下,我們上了三樓一個公寓。是那位古裔華人的家,他父親開的門。

我們六個人擠在那個兩間房的小公寓里,無法真正交談。老古巴華僑,像是有七十多歲了,也只記得一兩個廣東字眼。花了十幾二十分鐘,我才搞清楚他是古巴革命前哈瓦那一家中國飯館的廚師。

我這才明白那位古巴工程師介紹我來這里的原因,就又連說帶比,請老師傅做頓飯。我取出幾張二十美鈔。他們互相嘀咕了幾句,微笑點頭,年輕華僑只取了一張二十。

去買菜的是那三位兩男一女,留下了會說幾句英文的工程師為我做翻譯。很不容易,簡單一句話,也要多次來去才有了點概念。

老華僑姓Chan,廣東話的陳。上世紀20年代生在哈瓦那。父親19世紀末從廣東來到古巴。這一批早期中國移民,是被當時稱為“豬仔”的契約工人,但不在少數期滿之后留在古巴。老華僑的父親則開了家中國餐館,后由兒子接管,直到1959年古巴革命成功,館子和房子全被沒收。老華僑從廚師變成了一家公營食堂洗碗的。好在是社會主義國家,政府配給了他們這個小公寓。去買菜的兒子念了職業學校,但沒分配到工作,只在領取少許津貼。

光禿禿的墻上,除了一張卡斯特羅照片和一張古巴地圖之外,我注意到在內室門旁貼著小半張已被撕破的毛筆字,“山窮水盡疑—”我猜是老華僑父親寫的。看到這家人的遭遇和現況,我不忍心問老華僑是否明白其中意思,也不忍心說還有下一句。直到我回到旅店,直到今天,我仍不能確定到底是說了好,還是沒說好。

一個小時之后,那兩男一女回來了。我看到他們手上只提著一整塊豬肉和幾大瓶啤酒。豬肉足有三磅,連皮帶毛。經過翻譯,才知道是黑市上買來的。

老華僑拿了肉,掂了掂,看了又看,走向室內隔出小空間的煤油爐前,并示意關上窗戶。幾個年輕人在關窗時不太好意思地向我微笑,用手指鼻,又指窗外。我才一下子明白。黑市買的非法豬肉,怕鄰居聞到肉香。

上桌的菜是煎豬排和豆子。紅色拉丁豆像是現成的,豬排則用豬皮和肥肉熬的油來煎。肉還算嫩,也有肉味,加上啤酒,是蠻不錯的一頓飯。不管怎樣,這道菜飯,究竟是在哈瓦那,一位古裔華僑老師傅親自下廚做的。

我只是搞不懂這算是古巴菜還是古巴中國吃,還是巧婦難為無米之炊,有什么做什么而燒出來的。

買菜沒用20美元,他們還了我一小疊古巴比索。我留給了他們,并在十一點走之前,又留了20美元,壓在啤酒瓶下面。

第二天又去各地參觀。傍晚時刻,我已放棄找一個古巴中國館子的愿望,就問司機哪里有比較好的餐廳。他說有。

我們開進了一個非常安靜的社區,上了一條優美的街道。沒有什么行人,路燈明而不亮,街道兩旁是一排排大樹,稍為掩住了后面一幢幢獨立漂亮的老建筑房樓。不少門前還有警衛。我瞄了司機一眼,他微微一笑,“外交社區,有些餐廳對外開放,可是他們不收我們的比索,只收外幣。”

哈瓦那使館區內一些前華沙公約國,當時已一一獨立。但是為了經濟原因,不少大使館的餐廳,對國外游客提供晚餐。但因這是使館兼大使住宅,餐桌只擺在后花園和一間可供外人進入的大廳。

我不想提我去的是哪個東歐使館。總之,想到它們的傳統菜,又憶及一行現代中文詞句,我點了一道土豆加牛肉。

為了追憶,我在寫這篇文章之前,又去嘗了一次四十年沒光顧的紐約古巴中國吃。想到那年在哈瓦那吃的,我試了一道豬排。像是炸的,厚厚的三大片,還有拉丁豆和米飯,吃了沒一半已經飽了。

紐約的古巴中國吃,至今也存在了半個多世紀,但好像沒有什么太大的變化。考慮到這種吃在古巴的起源—第一或二代廣東契約工人移民,為了生活而搞出來的吃—那無論它今天在哈瓦那的境況,竟然還能給后代古裔難民帶到了美國,我們只能感嘆,不能苛求。而如果再想到近一百六十幾年來美國的中國吃,那就更無法苛求了。

上世紀60年代中之前,主要因為美國對華歧視性移民法,美國的中國吃,除了廉價的“雜碎”之外,也只是一些集中在唐人街的廣東館子。

是1965年移民法修正之后,才漸漸出現了港臺移民潮,才在紐約和加州有了幾家比較像樣子的湖南、四川、江浙和港式海鮮飯店。近二十幾年,又因大陸同胞移民人數劇增,更有了一些陜西饃、山東餃子、蘭州拉面等等小吃。但這些館子主要是老板廚師謀生之道,而非以烹調為主,盡管并不難吃。然而,正因如此,連華埠的蘭州面館,也不得不搞一些干炒牛河、星洲米粉之類的玩意兒。

大約三年前,我有幸做了一次陪客。主人是北京富商,有嬌妻,侍從,勞斯萊斯座車,私人飛機。他在席間說要在紐約一年之內開一家可容納好幾千食客的全美最大中國餐廳。我因為作陪,又是頭次見面,不好意思建議他開一家不必最大,而是最好的中國餐廳。

這就是我的意思。我們很難期望紐約的古巴中國吃能有多少發展,但在美華人,以及欣賞美食的紐約食客,仍在耐心等待一位既懂得吃,也有錢投資,又愿介紹最佳中國烹調的老板,以及一位既有中國烹調廚藝,也有理想,又有雄心的年輕大師傅的出現。

而在這一天到來之前,盡管紐約的中國吃,不容否認好過古巴中國吃,但至今無法更上層樓。這實在對不起在美華人,對不起紐約食客,更對不起中國吃。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司