- +1

不止于會客廳或打卡地:高校博物館如何應對疫情

新冠疫情改變了全社會的運行方式。作為特殊的文化及學術團體,高校博物館也不得不應對新的挑戰。

今年5月14日至5月18日,以 “疫情前后:高校博物館的應對之道”(Before and after COVID: How University Museums Respond and Adapt)為題,國際博物館協會大學博物館與藏品委員會,和上海交通大學錢學森圖書館聯合舉辦了2021高校博物館國際培訓班,試圖從線下運營與線上實踐等方面,探討高校博物館如何盡力適應外部變化,增強團結協作和集體韌性。

不同的地區與大學文化,孕育了多樣的高校博物館。高校博物館身處高校,堅持學術自由、歡迎多元觀點是底色。本次共有11個國家的18位專家學者參與授課,國內13個省市的26位高校博物館從業者參與了線上學習。秉持“觀點碰撞、多元思辨”的原則,每堂課程邀請至少兩位老師,就同一話題開展互補甚至對立的觀點講述。主辦方希望,多元觀點能引發學員對自身博物館特色性、差異化發展的深入思考,激發創新活力。

疫情前后,新館頻出

新冠疫情見證了一批新館和新項目興起。過去三年,世界范圍內新建、新開放的部分高校博物館的館長,在本次培訓上,分享了各自的建館理念和創新之處。

澳大利亞悉尼大學周澤榮博物館(Chau Chak Wing Museum)于2020年11月建成開館,新館將悉尼大學校內原三處博物館藏品匯集一處,打造多學科的藏品收藏、展示及研究體系。館內藏品總計超過45萬件,能為學校師生基于藏品的學習與研究(object-based-learning and research)打下堅實基礎。而2020年3月面向公眾開放的比利時根特大學博物館(Ghent University Museum)則將自己定位為科學博物館,常設展覽分為“混沌、質疑、建模、測量、想象、知識、網絡”七部分,將科學與藝術類的藏品并置陳列(juxtaposition)、打破學科界限、聚焦科學哲學(science philosophy),強調科學不只是最終結果,更是一個動態過程,是一項人類探索的活動,意味著敢于思考,敢于質疑,敢于批判。

澳大利亞悉尼大學周澤榮博物館

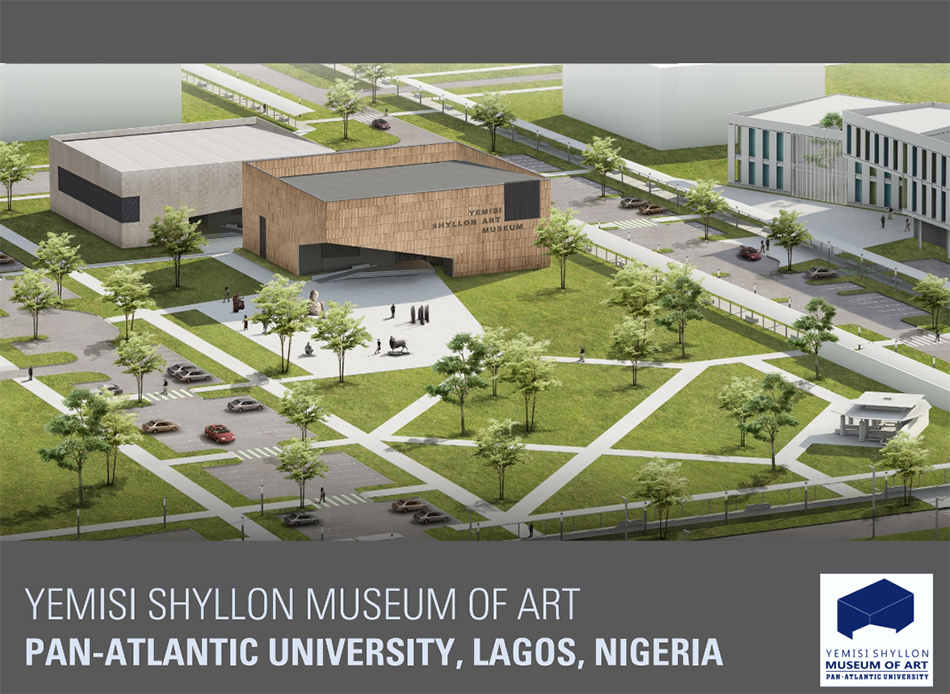

尼日利亞泛大西洋大學奚隆藝術博物館

在非洲地區,尼日利亞泛大西洋大學奚隆藝術博物館(Yemish Shyllon Museum of Art)于2019年10月建成開館,該館兼具雙重使命:既是一所高校博物館(university museum),也是一所服務于地區的社區博物館(community museum)。強調以觀眾為中心,明確觀眾、藏品、可持續性發展、建立關系網絡四大戰略發展規劃。博物館設置監管委員會和咨詢理事會,致力于尼日利亞藝術品的收藏、闡釋與傳播,成為其所在拉各斯地區的文化中心。

在中國,2019年9月開館的浙江大學藝術與考古博物館定位為校內“文明史、藝術史的教學博物館”,是“文科實驗室”,也是“與圖書館文字文獻相平行的實物史料館”。該館聚焦實物教學,通過開展學術論壇、特展、出版物等,服務于藝術與考古學院的學科建設、本校學生的通識教育與專業教育,同時面向社會公眾免費開放。2021年4月開放的上海交通大學新校史博物館以及新投入使用的文博樓,則以校內統籌管理博物館及檔案資源的思路,成立檔案文博管理中心。中心秉持“構建歷史記憶、傳承大學文脈”的使命,強化統籌協調跨校區多場館管理水平,提高資源匹配效率,增強文博檔案資源的育人效果。

浙江大學藝術與考古博物館

上海交通大學文博樓

線上模式再思考

由于新冠疫情,博物館也更為關注線上實踐。在線模式促進了博物館與公眾的溝通,也帶來了隔閡與鴻溝。印度理工學院副教授Roland Wittje指出,博物館參觀的鴻溝并非線上模式獨有,線下運營也會產生一定“隔閡”。以展覽為例,倫敦科學館1986年的火箭發射臺展覽(The Launch Pad)與最近的喬治三世展覽,表現的是相似的科學原理,甚至有相同的展項。但前一個展覽更類似科學中心的表現方式,參觀者以孩子為主,并被鼓勵玩在其中。后一個展覽更適合成人觀眾,展覽不鼓勵觀眾“上手”。線下模式已然存在對某類特定觀眾的參觀隔閡。而線上模式則一定程度上加深了觀眾理解的鴻溝。

倫敦科學館火箭發射臺展覽(1986)

倫敦科學館喬治三世展覽

Roland Wittje副教授談到,數字化鴻溝不僅表現為沒有設備、沒有網絡、不會使用設備等,性別差異、城鄉差異及社會差異都會使其加深。尤其在印度,為擴大受眾范圍,博物館可采取“低科技含量”的方法,如用音頻替代視頻、用電視代替互聯網、提前錄制內容而非實時上課等,降低線上內容的科技酷炫度,以及對高科技產品及基礎設施的依賴度。

而要彌補技術帶來的隔閡,電子科技大學電子科技博物館館長趙軻認為,要先厘清最易被技術邊緣化的人群及產生隔閡的原因。博物館的技術實踐要以觀眾為核心,其中包括對各類群體的技術關愛和人文關愛,用人的溫度替補技術產生的鴻溝。同時,技術實踐還應留有空間,技術發展日新月異,技術可實現的效果已經遠遠超過博物館的實際需求,因此博物館不必追求技術高精尖,更不能用技術填充內容,而要實現技術的可控使用。

博物館的線上實踐并非從新冠疫情才開始。上海交通大學科學史與科學文化研究院助理教授沈辛成表示,互聯網1.0時代,博物館流行虛擬展廳漫游(virtual museum tour),而到了互聯網2.0時代,博物館把重點放在社交媒體的使用上。但我們經常忽視,博物館的線上表現,與當下知識付費時代的網紅經濟相比,競爭力較弱。疫情發生后,尤其是今年五一各博物館的爆滿,更提醒人們正視一個現實:即求知不是博物館參觀的全部,娛樂性溝通和社交性相處,也是非常重要的體驗。這與博物館求知的目標是相悖的,但值得對此鼓勵,因為這樣的體驗,是其他知識付費平臺無法提供的。

沈辛成認為,后疫情時代,博物館的發展要強調差異化競爭,很重要的一點即,應恢復線上數字工具的工具性,重視博物館作為一個地點、場所的集聚力。第一,要強調博物館的社交屬性,就不應回避人的社會需求。觀眾渴望被看見,渴望建立各類社交關系,渴望這些關系中的溫情。對此,博物館應欣然接受,而非刻意回避。第二,博物館的數字化建設,如果只停留在社交媒體上講段子、耍小聰明、吸引更多流量,其實是錯誤的競爭方式,因為無法競爭過那些意見領袖(KOL, key opinion leader)。博物館提供服務時,一定要有服務意識,要有明確的目標人群。博物館數字化建設要服務于研究者,而非服務于社交媒體上的普通網民。第三,博物館如果要打造自己的KOL,形成明星效應,還需要制度上的探索創新。

回應高校,呼應社會

發展過程中,高校博物館要向上看大學,向外看社會。疫情對大學產生的影響,勢必波及身處其中的博物館。博物館的可持續性發展該如何與大學的戰略發展與目標變化保持一致,又該如何更好構建起大學與社會公眾的關系?

葡萄牙里斯本大學副校長 Jo?o Barreiros教授指出,疫情給高校帶來最大的變化,是教學模式的改變。線上教學以及混合式教學的運用,能讓師生在疫情期間持續進行教學活動。教學模式的改變也會使校方重視線上教育的過程及效果評估,會對遠程教學的信息管理設立新的標準。與此類似,疫情也加速了公眾線上接觸博物館的頻率,博物館因此會吸引全新的觀眾,未來的博物館參觀者將更為分眾化,尤其會有線下參觀和線上瀏覽的群體區分。博物館應提前對觀眾參觀動機進行分眾研究,了解其在線上線下不同場景下的參觀方式、動機和預期,做好開展線上和線下工作的區分度和互補性,提升觀眾滿意度。

Jo?o Barreiros教授還表示,當前高等教育正經歷從精英教育發展為開放教育的“教育民主化”階段,這一定程度上改變了大學的財政來源、公眾認知等。這也一定會影響校內博物館的發展,在技術發展下,會愈發強調信息和知識的開放性和公共性。同時,在傳統的教學、科研以外,大學“服務公眾”的第三使命,尤其需要博物館參與。以博物館為主的文化遺產會為大學排名帶來附加值。教育民主化和服務線上化,正在同步推動博物館利用線上平臺進行知識和信息傳播。博物館可利用這一機會,進行更深層次的學術交流和合作探討。

西班牙馬德里康普頓斯大學副校長Isabel Garcia Fernandez教授認為,博物館是文化中心,是人和物互動的中心,更是大學從事教學和科研的場所。即使小型的大學博物館,也有不少同學,要做一些基于實物的研究,或博物館崗位類的實習。疫情并未改變高校博物館教書育人方面的職能。疫情期間,馬德里康普頓斯大學就有兩類院系收藏成為大學收藏,更多藏品將開放給全校師生。這也間接提高了全校師生對高校博物館的認知。在疫情特殊背景下,文化起著重要作用,尤其在加強心理疏導方面,其作用不可替代。疫情期間,大量師生和公眾參與博物館內的音樂和藝術活動,觀眾向博物館建議,希望這類活動持續舉辦。博物館未來可以更多為社區提供文化服務,并進行跨學科、跨領域的合作。

美國邁阿密大學勞爾藝術博物館

美國邁阿密大學勞爾藝術博物館(Lowe Art Museum)館長Jill Deupi博士分享了美國的大學博物館回應社會議題的舉措。去年5月弗洛伊德事件發生后,美國暴發了全國范圍內的反種族主義、反殖民主義等浪潮。作為邁阿密地區最大的藝術博物館,勞爾藝術博物館也反思了其服務社區的情況:邁阿密人口構成非常多元,70%的居民是西班牙或拉丁裔,近20%為非裔美國人,但這樣的人口比例無論在博物館的員工構成還是觀眾構成上都沒有得到體現。因此,勞爾藝術博物館邀請專家,為全體館員和志愿者舉辦四次培訓,識別和改變博物館機構內的系統性種族主義,為能更好地服務社區做出努力。

疫情過后,博物館的可持續發展將是一個重要議題。可持續不僅表現在對抗病毒的生物醫藥領域,還需要知識信息的共享共建、文化藝術領域的療愈和信心。不管哪個層面,高校博物館都大有可為。

正如國際博協大學博物館與藏品委員會主席Marta Louren?o教授所言:“博物館主要處理的是人們與物體的關系,以及與人類自身的關系。博物館有能力通過對知識和文化的第一手資料和經驗,使我們理解人類30萬年前在地球上就開始的偉大歷程。新冠疫情給我們最大的啟示在于,人類征程至今,我們比任何時候都更需要對彼此的友善、同理心和永恒的好奇心。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司