- +1

市政廳|消失的虛擬城市:豆瓣“阿爾法城”首次考古發掘報告

【編者按】

豆瓣阿爾法城關閉。有人評價,它是癡迷于城市規劃的豆瓣創始人的一次文藝烏托邦的嘗試。但如今,它僅存遺跡。

一座虛擬的城市和社區,能讓諸多同好相聚一處,卻無法對應真實的空間,這意味著它不可能像現實中的城市,因人口增長超過環境容量而崩潰,只會因人口流失而凋敝。

無論如何,這里都曾是諸人理想中的一座城池,值得進行考古挖掘。

一 遺址的發現與發掘經過

“阿爾法城”遺址是SNS類(社交網絡服務)網站豆瓣網2010年12月27日上線的一個虛擬社區。從豆瓣網站首頁頁面上方,第十個按鍵“更多”下第二個選項可以點擊進入。(事實上,“更多”是這十個包括“豆瓣、讀書、電影、音樂、同城、小組、閱讀、豆瓣FM、東西、更多”在內十個首頁按鍵的最后一項,“更多”下,僅有“九點”和“阿爾法城”兩個按鍵。)

“阿爾法城”與法國導演讓-呂克?戈達爾50年前導演的電影《阿爾法城》(Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, 1965)同名。該片講述了化名為雷米?柯兄的偵探進入未來都市阿爾法城的冒險,該城由超級計算機“阿爾法60”控制,所有市民都受計算機“邏輯”管理。拋開該片負面的“人機關系”,《阿爾法城》電影提供了一個未來都市、虛擬城市的設想。

豆瓣“阿爾法城”2010年末上線時,被認為是一個具有發展潛力的獨特的“實驗性項目”。未滿一年之際,2011年1月14日的《文匯報》就表示了對這座建設中的“虛擬城市”的期待:“豆瓣網阿爾法城的定位是:一個實驗中的虛擬社區。它會從零開始,慢慢生長成一座城市。眼下城里的大街小巷已現雛形,五花八門的街頭小店正被‘居民們’樂此不疲地創造著,像是飯館、旅社、面包房、民政局、婚介所、算卦攤。”此外,2011年9月6日的“騰訊科技”也曾介紹“用戶可以在新版的阿爾法城中逛街、開小店、挑選喜歡的公寓居住、發言、以及認識志趣相投的人。”

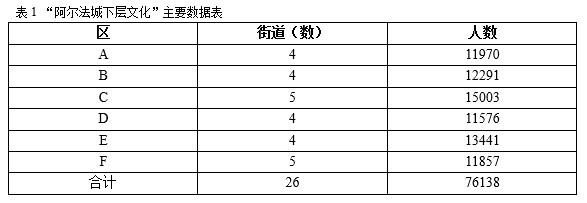

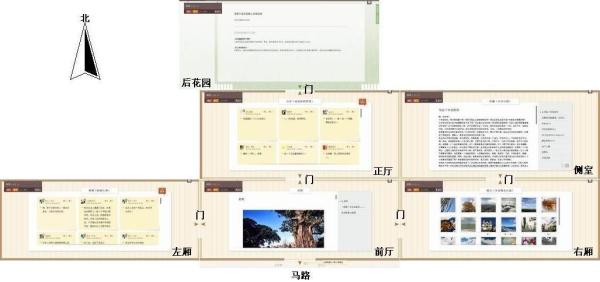

數年過去,這座“虛擬城市”走向了當初的期待么?經過幾年的發展,截止2015年3月21日24時的頁面數據顯示,“阿爾法城目前一共有18個坊,共126條街道,380家小店,居民78817人”。城市規模如圖1所示:

在“阿爾法城”頁面的右側下方則是:“阿爾法城即將于2015年3月24日關閉,請在此之前備份數據。和抱歉為你帶來的不便,感謝你一直以來的陪伴。向大家說聲再見。”

雖然這一網絡虛擬社區僅存在4年多,但作為著名“文青”網站留下的數據遺址,阿爾法城在Cyber空間里留下大量人類活動的痕跡。“阿爾法城”以其來自希臘字母“α”的含義,寓意“第一座城”,作為當年“典型的重前端項目實驗”,代表了SNS類網站在GIS類應用方面的早期嘗試。鑒于該虛擬空間即將因豆瓣網本身轉型面臨關閉,Cyber考古人類學家張經緯及其團隊,受澎湃新聞網?市政廳欄目委托,于2015-3-15~3-22日期間,對該遺址進行了第一次搶救性發掘。并在此基礎上完成發掘報告。

二“阿爾法城”地層情況與結構

“阿爾法城”的地層,大致可分為三個部分。

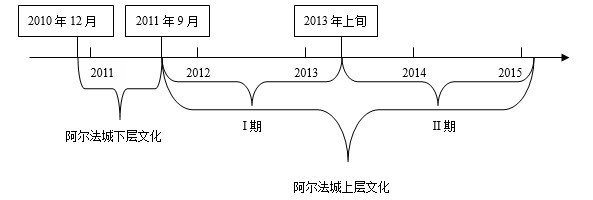

根據“騰訊科技”(2011.9.6)介紹,阿爾法城 “于(2011年)9月1日凌晨正式上線2D圖形化新版”。以此作為明確的地層分界,我們把2010年末至2011年9月之間的版本稱作“阿爾法城第一期文化”(即“阿爾法城下層文化”)。將2011年之后的版本稱作“阿爾法城第二期文化”(即“阿爾法城上層文化”),“阿爾法城上層文化”,又可根據文化實踐者使用的情況分為I期和II期,下詳。

2.1阿爾法城下層文化

“百度文庫”中一篇名為《豆瓣網阿爾法城廣告策劃》(作者:Nicky)的文獻保留了“阿爾法城下層文化”的基本形貌,如圖2所示:

我們將這張格局圖轉化為表1,以便更詳細分析、對比“阿爾法城上層文化”的基本形態:

對早期“阿爾法人”的口述史研究顯示,包括“小孔成巷”、“Rock”在內街道名稱是通過“投票”方式確定的,每條街道聚集了對該街名所具有內涵,保持強烈認同感的居民,比如熱衷“搖滾”的用戶,更多傾向“Rock”街名。文獻作者Nicky曾對此表示:“簡單的來看,阿爾法城是升級版的豆瓣小組。但是仔細觀察,阿爾法城則是一次大膽的實驗。在阿爾法城中,只是給每個坊設下了大致方向,供用戶方便選擇,而坊下的每個街不設置固定主題,每一個街道的文化內涵完全由住戶來確定。完全像是在自然狀態下生長的城市。”

由于早期數據自然丟失等因素,無法獲悉街道內部居民活動的具體情況,也未進一步見到digital遺物等文化遺存。但從《阿爾法城的重來》(作者:fzfasfafhrred)的記錄“隨著城內內容的迅速空洞化(差不多除了街名投票就沒什么好干的了,而街名投票也慢慢失去了吸引力),以及它與豆瓣主站廣播的隔離狀態,居民們紛紛割舍了這個多余的雞肋,而重新回到了從前的軌道”可見,在“阿爾法下層文化”中,很可能沒有產生足夠豐富的物質文化。

2.2阿爾法城上層文化

(2011年)9月1日的改版是“阿爾法城上層文化”出現的標志。新的文化堆積層迅速覆蓋在不足一年前出現的較淺的“下層文化”之上。改版后,出現了圖1所見的城市結構。

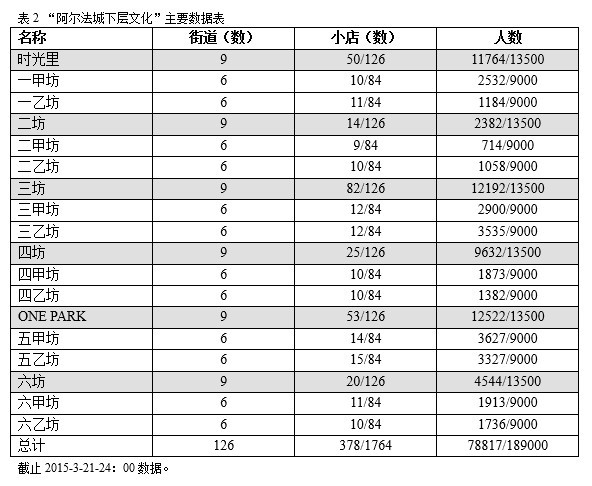

原先的A~F區,被改造為六個街坊,分別為“一坊到六坊”。這種對應關系是顯而易見的。每個坊又分為三個部分,以“三坊”為例,共有“三坊、三甲坊、三乙坊”三個單元組成。按照“下層文化”中的六個“區”計算,總計18個“坊”,但沒有單獨的“一坊”和“五坊”,在這兩個坊應有的位置上,分別為“時光里”和“ONE PARK”。如表2所見:

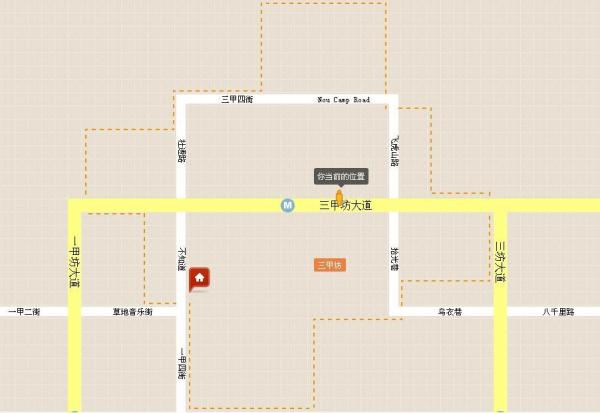

其次,一級坊和次級坊的街道數量也不同,一級坊都擁有9條街道,次級坊只有6條。以次級坊“三甲坊”為例(如圖3所見),分別擁有:不知道、社透路、三甲四街、Nou Camp Road、飛虎山路和拾光巷六條街道。或許各自代表:好奇者、內幕愛好者、謙虛者、巴薩球迷、傳統文化愛好者和時間回憶者。那么,“阿爾法城上層文化”中的街道數量為(9+6+6)×6=126(個)。則潛在擁有126種不同風格的“同人”群體。

和“阿爾法城下層”文化相比,“上層文化”除了坊、街數量急速增長,增幅分別為200%和384.6%之外,還出現了新的機構“小店”。在“阿爾法城上層文化”中,小店的設計容量為1764個。與街、坊共同增長的,還有設計人口規模的進一步提升,“新阿爾法城”的理論人口容量為189000人。

根據文獻《阿爾法城的重來》的記載,“小店”類似豆瓣主頁中“小站”【注釋:一種由個人或官方管理,具有發布公告、組織線下/線上活動功能的次級主頁】的功能。因此,此類“小店”的開設又不同于其字面意義上的名稱,并不類似淘寶小店的趣味和經營模式。對經營內容限制,在文獻中并不鮮見,《重來》一文還提到,“少數小店確實試圖經營一些實體化的內容,但由于用戶們總體上趣味集中,不能接受經營與豆瓣氛圍差異過大的內容(有一家小店售賣襪子,因此還被圍觀群眾吐槽)”。有關“小店”的詳細報告,見下一章“阿爾法人的文化與日常生活”。

在“阿爾法城上層文化”底層中,還能見到普通阿爾法人的居住遺址,即被稱作“公寓”的個人空間,見下章。小店與公寓共同組成了“阿爾法城上層文化”的主要街道格局,見圖4。此外,根據《重來》的記載,“現在在街道上移動還是比較慢,……這個移動力不足的問題必須盡快得到解決。目前在城里的幾處發現了施工中的地鐵站”。可見,虛擬的“地鐵”也是這一文化堆積層的主要特征之一。

在各種小店、公寓和社會設施的基建推進下,便有了2011年1月《文匯報》的期待:“城里的大街小巷已現雛形,五花八門的街頭小店正被‘居民們’樂此不疲地創造著,像是飯館、旅社、面包房、民政局、婚介所、算卦攤”。我們將這一底層稱為“阿爾法城上層文化I期”。

(其中上排為“小店”、下排為“公寓”,有圖片者為入租小店,未見圖片為“招租中”)

“阿爾法城上層文化”I期和II期的分界沒有明確的界線。但根據豆瓣“喜歡”應用下“阿爾法城”條目的留言板顯示【注釋:留言板會按時間記錄不同用戶的感官,其在Cyber考古中的作用相當于“樹輪測年”】最早對阿爾法城表示“失望”的留言來自網友“橡木”(2012年10月2日)的留言:“希望能不那么冷清”。其次則為網友“消失的某人”(2013年7月6日)的留言:

“阿花【注釋:網友對“阿爾法城:昵稱】漸漸沒落,被豆娘【注釋:網友對豆瓣網昵稱】遺棄,就如同以前的部落,現在的各種BUG也不打算去修理。可惜了我們花大力氣開的小店、呼朋喚友建立的街道,荒涼得像從未出現過一樣。”

由此可見,“阿爾法城上層文化II期”的出現,應該不晚于2013年中旬。另外,據阿爾法城網絡工程師,網友Ryutlis的日志《終于這座城要看不見了》(2015年2月14日)顯示:

也許阿爾法城本該在兩年前就關閉了,感謝阿北【注釋:豆瓣網創始人的昵稱】給了它最后兩年的光景。我們大伙兒當時開始做阿爾法城其實就是源于阿北對城市和社區的設想,這樣的虛擬世界實在是藏在大家心里的夢……

阿爾法城上層文化I期與II期的分界,可能就出現在2012年末到2013年上旬之間。圖5較好地描繪了阿爾法城遺址存在的地層分期。或出于運營、管理上的客觀因素,或由于設計、理念上的分歧,阿爾法城的管理者選擇放棄對該遺址的經營。而作為用戶的阿爾法人,也迅速感受到了這種管理衰退導致的物質文化的流失過程。這導致我們今天看到的阿爾法城遺址II期,人口離散、物質遺存取向簡單化的景象。

三 阿爾法人的文化與日常生活

阿爾法城的主要居民,除了少數幕后技術工程師和管理員,其余絕大多數都是“阿爾法人”。這些阿爾法人是我們今天所見“阿爾法城文化遺址”的實際創造者,通過對其物質遺存的分析,有助還原該web2.0遺址實踐者所體驗的生活,并揭示阿爾法城消亡的原因。

3.1阿爾法人的規模與構成

按照阿爾法城的游戲規則,只有豆瓣網的注冊用戶,才能成為阿爾法人。參照表2所示,截止2015年3月21日,阿爾法城用戶人數為78817人,作為對比,2015年上線的豆瓣網APP口號是“豆瓣 匯集一億人的生活趣味”,兩者的數字距離可想而知。

但從另一個角度講,阿爾法城的人口規模是預設的。我們發現,阿爾法城遺址中個體的身份主要有兩種,一種為小店店主,一種為普通居民。店主擁有“小店”,而居民則生活在“公寓”中,見圖6。

小店和公寓的數量受到街道的制約。如圖4所示,一條街道上只能容納14家小店(+1座街道管理中心)和30幢公寓。每幢公寓可住50人,則小店數和人口數分別為1764(家)和189000(人)。根據2015年3月21日數據,這個數字實際分別為378(家)和78817人,占設計容量的21.93%和41.7%。也就是說,實際容量遠低于設計容量,并不符合人口增長超越環境容量,導致人類社會崩潰的經典人類學解釋。

此外,值得注意的是,結合表1和表2,“阿爾法城下層文化”與“上層”之間的人口比為76138:78817。也就是說,當阿爾法城隨著包括街坊、道路、小店、公寓等設施出現,而發生結構性變化時,并沒有獲得相應的人口增長(僅增加了2679人,增長率為3.5%)。這一點可以概括為,發生在2011年9月的結構變化,并沒有實現預期目標(假如是以人口增長作為目的的話);那么這也說明,導致人口增長停滯的因素在“阿爾法城下層文化”中已存在,改變城區格局未使其情況改觀。

對照《重來》一文,還可以發現,“阿爾法城最初邀請的用戶都是由豆瓣官方挑選的,因此精英意味很濃,世外桃源的氣氛也很強烈。開城后人數并沒有立刻大增,這便成為一個問題,因為官方希望通過阿爾法城將交流擠壓得更為頻密,而用戶希望有更多的人這樣才更好玩。這大概是阿爾法城遇到的第一個危機。”這種準入制度似乎始終沒有消失。伴隨著這種準入機制,當阿爾法城中都住滿了“精英”,又沒有產生一種服務意識的同時,“誰為誰服務”、“服務給誰看”的問題,似乎給“圍城”中的精英們造成了某種顯而易見的困惑。

3.2阿爾法人的生產與居住格局

生產與消費是(無論真實還是虛擬)任何人類社會都要面臨的問題。阿爾法城的建設者也考慮了這個事項。2011年改版后,最有實質性的變化,就是小店的出現。值得一提的是,隨著小店的出現,與之相適應的虛擬流通中介——阿圓——也隨之出現。“阿圓”的前身為豆瓣虛擬貨幣“小豆”【注釋:歷史上,小豆可以用來兌換與豆瓣合作的B2C在線購物網站打折、抵扣券】。

小店就是阿爾法人最主要的生產方式。開設小店需要25個“阿圓”,阿圓的發行方式卻令人思考(稍后再探)。考古發現,系統設計的小店格局很有特點。為了揭示小店的獨特構造,我們特別選擇了“三坊烏衣巷2號”的“樹洞”小店進行了試發掘。選擇原因在于,三坊歷史文化街區作為“阿爾法城下層文化”中六區之一的直接延伸,具有上下兩個文化層的疊壓,同時是人口數僅次于ONE PARK的人口大坊,全坊擁有82家小店,該街道有7家小店,1500人滿額。而“樹洞”則是該街道“喜歡”【注釋:喜歡,是SNS類網站表示欣賞、支持的一種方式,類似“點贊”】數最多的一家,非常具有代表性。小店的構造如圖7所示:

所有小店具有統一構造,面對馬路一面為“前廳”(通常是發布主貼、日記的地方),“前廳”三面與里屋相連,分別為“左廂”、“右廂”(可以發布圖片和內容)和“正廳”,正廳背后還有“后花園”(用于發布活動公告)。右廂房后還有單獨的側室(不與正廳相連,為留言板)。除前廳和后花園的功能固定外,左廂、右廂、側室和正廳內容可以互換。不知為何,阿爾法人似乎不講究對稱,僅有右側室,而無與之對應的左側。房間之間有門相連。這就是阿爾法城小店的主要格局。

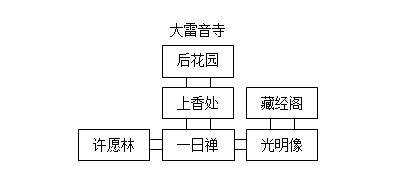

按照阿爾法城的規則,店主可以隨意命名自己的這五間房間,以符合小店的風格、主題。如前所引,阿爾法城“精英”們,“不能接受經營與豆瓣氛圍差異過大的內容(有一家小店售賣襪子,因此還被圍觀群眾吐槽)”。這使得某些小店的內容也變得非常有趣。三坊的朝聞道有一家名為“大雷音寺”的“小店”,如圖8所示:

這家小店充分利用了“小店”既有的房間結構,使之頗似一家在線寺院的網絡結構圖。這條朝聞道是非常罕見的開滿十五家小店的街道,從西往東依次為:余味咖啡店、PC保姆電腦維修站、周先生的店、B612星球、正太的玩具屋、歡樂時光、斯萊特林學院、拉文克勞學院、CI工作室、加州旅館、朵兒咖啡、赫奇帕奇學院、奧古斯丁神學院和大雷音寺。有趣的是,所有的小店,無論是電腦維修,還是大雷音寺,都沒有實體銷售的內容,其功能或如產品介紹,或如工作感想。

小店之外,位于道路另一側的則是阿爾法城住戶的公寓。令人驚奇的是,公寓的外觀和內部構造都出奇地簡陋。如圖9、圖10所示:

阿爾法城公寓格局

公寓的內部樣式

阿爾法人在城中通常僅擁有一個和豆瓣頭像相同的圖標和ID,這是個體在其中唯一的身份標記。當某位居民選擇某坊某街某幢(未滿員)公寓時,點擊空格處即可,如同乘坐航班時的“選座”服務,但這也令人無從期待。進入個人公寓隔間后發現,每位用戶僅擁有留言及回復功能,除此之外,只能在小店留言,或靜靜地等待街道活動(參見下節“阿爾法人的非物質文化”)以及非常文藝地“放空”——這的確是一個只屬于自己的“單間”。

描述完小店和公寓的居住格局后,就要提到與阿爾法人生產、消費有關的阿圓。由于阿圓的官方發行機構未對此作出解釋,這里僅引用“百度知道”上提供的答案:

賺阿圓有幾種方式,可以通過逛街上的小店撿阿圓,每天的上限是2阿圓。也可以自己開小店,等著別人來撿錢的時候,系統會給店主同樣價值的阿圓。或者參加一些小店舉辦的活動,得阿圓。可以在阿爾法城里找到一份工作,店主會按月支付你工資,歡迎來人才交流中心求職。阿爾法城里還有很多銀行和證券交易所,可以存錢或者購買股票來獲得利息和分紅。

由此可見,無論小店還是普通阿爾法人,都無法穩定地獲得阿圓收入。作為店主,僅能依靠擴大瀏覽量吸引入店“撿錢者”的到來,作為普通用戶則需要每日瀏覽。發掘人員在考古勘察過程中,也在瀏覽小店時“撿到”兩個阿圓,但每日兩個的限額,或許會影響用戶在撿到之后繼續瀏覽的興趣。

更重要的是,店主通過經營小店活動瀏覽,而用戶則利用“逛街”獲取阿圓,最終無法形成更具實際意義的物質或數字產品,比如類似QQ空間的各類裝飾物。這造成了用戶“公寓”的樸素風格,以及店主對小店缺乏經久的耐性(不知最終轉化的生產效益),并最終制約了阿爾法人的創造力。更具體地說,也可能與阿爾法城缺乏B2C銷售資質有關。

3.3阿爾法人的非物質文化

阿爾法人雖然“無所事事”,但并不代表他們留下了一片文化沙漠。街、坊命名投票活動留下的街名,就是早期居住者活動留下的明顯痕跡。其次,盡管大部分店主對經營活動的物質成果缺乏期待,但不妨礙他們留下了378家仍可查看的小店遺址。

此外,在今天已經異常冷清的街道上,還能看到另一類阿爾法人留下的痕跡,見圖11:

在阿爾法城每條街道上保留了一定數量的留言,在城市關閉之日臨近時,街上留言有了復燃的跡象。在阿爾法城的歷史上,短期內由多人用同一主題發出的留言或圖片,可以覆蓋整個街道界面,這一集體行動被稱為“快閃”【注釋:類似現實生活中具有公益性質的“快閃”表演】。被發帖覆蓋的街道則在名義上被發帖者“占領”。但由于系統自身的清除功能,這類留言將在24小時內被清除,所以很難留下痕跡。

在發掘助手網友Cyberpunk的幫助下,我們挖掘了一次網友Eve|Classified發起的名為“時間領主大道快閃活動:Time War”的“快閃”活動,時間是2011年12月21日,位于“阿爾法上層文化I期”的底部。該網友自動設計了該活動的流程,如下(經過筆者排序):

地點:豆瓣阿爾法城時間領主大道

人群:DW粉、DW主題coser!(TimeWars小組成員請活躍起來!)

方式:時間領主大道街道留言,請盡量保持【Time War】主題。

打雷克陣營,每個人留言一句:“EXTERMINATE! EXTERMINATE!”

Coser陣營,你懂得,只要說自己的臺詞就好,不求長但求響亮哈哈!!!!

補充:每個人不限留言次數,比如固定間隔去喊,或喊個3-5次即可;

人數是一個很關鍵的問題!所以我默認回復此樓的自動加盟(年末元旦忙碌的打雷克不限自由,不要緊張)

其中提到的DW粉,指的是經典科幻英劇《神秘博士》(Doctor Who)的fans,其中的主角“博士”就是一名來自Gallifrey星球的外星種族“時間領主”。該文案提到的“打雷克陣營”即劇中的主要反角戴立克(Dalek)。在這場“快閃”游戲中,分別為正方(博士的Coser)和反方(Dalek的扮演者)的兩派,在“時間領主大道”上,通過臺詞完成一幕《神秘博士》的交鋒戲劇,以此實現向該街道命名的源頭致敬。遺憾的是,該活動的鏈接處,未留下當時“快閃”活動的截屏圖片。

而這類又被稱為“大字報”的“快閃”活動,展現了阿爾法城曾經曇花一現的“狂歡”一面。作為阿爾法人最主要的日常儀式,這呈現了具體街道定居者的集體認同,也記錄了阿爾法人單調“面壁”生活中屈指可數的激情與互動一面。

四 綜述:解開阿爾法城消失之謎

通過對阿爾法城與阿爾法人的考古發掘,我們分別對城市地層結構、文化與生活等方面有了全面認識。或能幫助我們解開阿爾法城消失之謎。

首先,經地層結構分析顯示,阿爾法城并未因人口膨脹而走向生產與消費入不敷出的境地。其入住人口無法和豆瓣網注冊人數相比,遠低于設計人口容量。城市管理者意識到早期邀請機制導致的人口不足之后,2011年進行了改版,雖然增加了多種功能,使用戶得到更豐富體驗,但沒有獲得實際的人口增長(僅微弱提高了3.5%),這種始料不及的情況很可能是城市規劃者所遭遇的最初挫折,最終放棄建城項目。

其次,人口、生產和非物質文化三個方面,呈現了城市人口停止增長的原因。1、“精英”意識消磨了城市居民的互動和服務意識。2、生產和消費機制的缺環制約了生產者的積極性。3、單調的體驗方式降低了阿爾法人的參與程度。雖然我們看到,少數富有創造力的城市居民創造性地開創了“快閃”文化以實現Cyber空間的“狂歡”,但大多數居民(用戶),卻在乏味的操作中放棄了實踐的積極性。同時,隨著街道和居民的日漸固定,有限的“快閃”2011年后也很快淡出了阿爾法城的街道舞臺。

回到我們對地層結構的觀察,阿爾法城上層、下層文化分野標志的2011年改版,并非對當時現有發展瓶頸的努力突破,更像是,因項目發展方向日漸迷失,對業已出現的病灶進行的一次強行補救。然而不幸的是,這次“外科手術”并未實現最初預想的人流如織、店鋪琳瑯的盛況,反而在改版之初的“回光返照”后,迅速陷入無力回天的沉淪。這甚至進一步讓阿爾法城的建設者失去了改善的信心,導致2012年末就已被普通“市民”感覺到的“清冷”。或許誠如阿爾法城曾經的參與者Ryutlis所言:“也許阿爾法城本該在兩年前就關閉了,感謝阿北給了它最后兩年的光景。”

基于Python和Javascript技術,“阿爾法城”以GIS類應用開創了SNS網站的先河,從這個意義上講,它怎么說也算不上一次失敗。在投入運行的4年多時間里,該網站吸引了大量用戶和關注。只不過其主要功能已分給了“小站”、“東西”等幾項應用。阿爾法城即將關閉,連遺址也不剩下,街道兩旁上是寫著“招租中”的小店,和永遠不會住滿的公寓,曾經的用戶依然在街道上留言表示依依不舍。

通過考古人類學在Cyber空間中的應用,我們發現,完整的生產-消費關系,無論現實還是虛擬空間,都是不可或缺的、人與人之間的基本聯系。“文藝”畢竟不能替代一切,一句話,阿爾法城的居民其實因“無所事事”而選擇離開。期待這次并不完美的Cyber實踐,能帶來下一次更豐富、更有參與性的Cyber實踐。

致謝:本次田野發掘特別感謝發掘助手網友Cyberpunk的無私幫助和耐心解答,以及技術顧問鄰家の檸檬叔的大力協助。還有給予協助的眾多熱心豆瓣網友,他們是安先生、惹惹不鬧、鼴間失格、Jason、絡繹很無聊地、臭不要臉鄭喜定、靜水沉巖,和李富貴,謝謝你們讓研究少數民族的人類學者體驗到Cyber考古的樂趣。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司