- +1

米飯和油,是哪個讓你長胖?

原創 西希 西希營養學 收錄于話題#減肥13#健康膳食13#主食1

多吃米飯少吃油 vs 少吃米飯多吃油

哪個更減重?

這是一個說起來有點繞嘴的題目。

大家都知道,減重就是要減少吃的熱量,如果不吃當然不會長胖,但不吃在實際生活中是難以實現的,各種減重方法都是在幫大家尋找最容易維持的策略——少吃什么食物最容易減重是減重膳食的永恒議題。

當然,不論少吃什么,只要吃得足夠少都能減重,但是違背飲食習慣的吃法很難堅持,而且對于已經適應一種飲食習慣的身體,改變飲食習慣不一定會帶來正面的結果。

現在有很多人都在嘗試“不吃主食”的方法減重,認為只有大米白面會讓人長胖,只要不吃主食就能瘦,而且還會因為減少了主食而多吃幾口菜或者多吃幾塊肉,這種方法最后能減重嗎?

今天西希就和大家分享一項非常切題的研究[1],這項研究發現:在中國人群中,少吃主食不如少吃油減重多

01

研究了什么?

這項研究是在中國青年人中進行的,基礎BMI正常,總共307人

采用隨機對照研究的形式,是最可靠的研究方式可以減少其他因素影響結果

研究的方法是采用三種總熱量相近,蛋白質含量相同的膳食

1)低脂肪+高碳水化合物:脂肪20%,碳水化合物66%

2)中等脂肪+中等碳水化合物:脂肪30%,碳水化合物56%

3)高脂肪+低碳水化合物:脂肪40%,碳水化合物46%

三種膳食的基本組成是類似的,都是主食+炒菜的傳統中餐,低脂肪組和高脂肪組每餐的區別是低脂肪組主食多,而高脂肪組大豆油多主食少。例如低脂肪組午餐有5兩左右的米飯,而高脂肪組僅提供3兩米飯,但是大豆油的攝入平均每餐增加1勺。

研究時間為6個月,在這6個月中參加研究的受試者吃的都是研究者提供的餐食,最終對比這幾組人的體重變化。

02

研究的結果是什么?

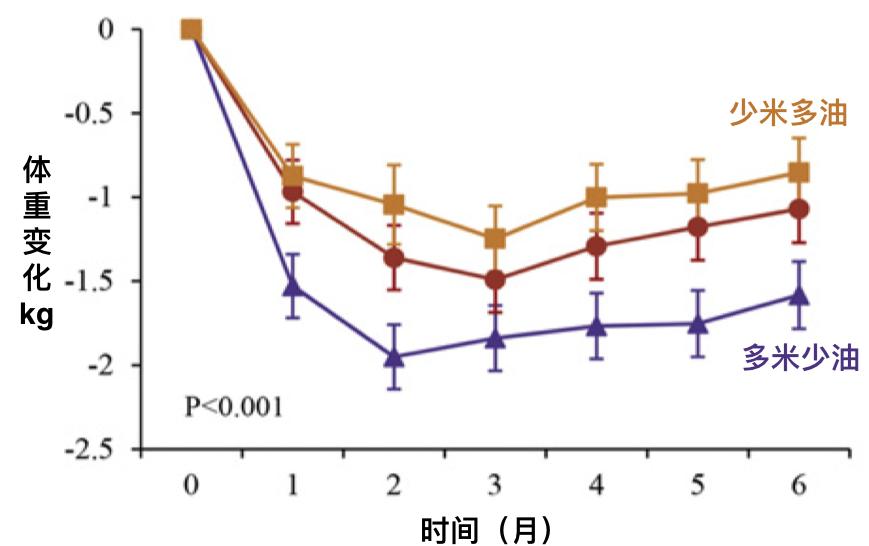

結果,低脂肪少油組減重最多為1.6kg,中等脂肪組減重1.1kg,高脂肪少主食組減重0.9kg,低脂肪組和高脂肪組減重有明顯的差異,且低脂肪膳食組的腰圍下降最為明顯。

低脂肪膳食和其他兩組相比胰島素、血糖、血壓的變化都沒有區別。低脂肪中式膳食更有利于減重。

插圖1 低脂肪的多米少油膳食減重最多

03

結果說明了什么?

這項研究的結果說明,至少在中國非肥胖人群中,接近于傳統中式膳食的低脂肪高碳水化合物膳食比接近于西方膳食的高脂肪低碳水化合物膳食更有利于維持健康的體重。兩種膳食的總熱量是類似的,在這種情況下少吃主食并沒有減得更多,反而是少吃油多吃主食更減重。

這項研究的環境比較接近我們真正的生活,沒有特殊的減重代餐,沒有特殊的食譜,就是再平常不過的主食+炒菜,甚至沒有刻意減少熱量,各組的總熱量攝入男性2100kcal,女性1700kcal,和大家日常水平類似,也沒有強制運動。所以結果比專門用來減重的研究對日常生活更加有指導意義,研究的結果也說明,在正常生活的人群中,少吃主食不一定能更多減重。

04

對于我意味著什么?

現在有很多減重方法都在宣傳通過減少碳水化合物的方式來減重。

低碳水化合物減重的風潮始于美國,在1972年低碳水化合物膳食的先導阿特金斯就發表了他的減重圖書《阿特金斯醫生的膳食革命》,但是當時并沒有受到重視。直到1990年代,近30年的低脂肪健康指引并沒有解決美國的肥胖問題反而讓肥胖問題更加嚴重,1992年隨著Atkins再版了他的膳食圖書,低碳水化合物膳食才開始在美國真正走紅,并且延續至今。而從2015年之后低碳水化合物膳食在我們身邊也悄悄流行了起來。

但是,膳食是極具文化地域性的,在西方國家可行的膳食,在其他地區比如我國就不一定適合。

極端膳食不利于長期堅持,不利于減重維持,水土不服的膳食也不利于維持。

05

西希解釋結果

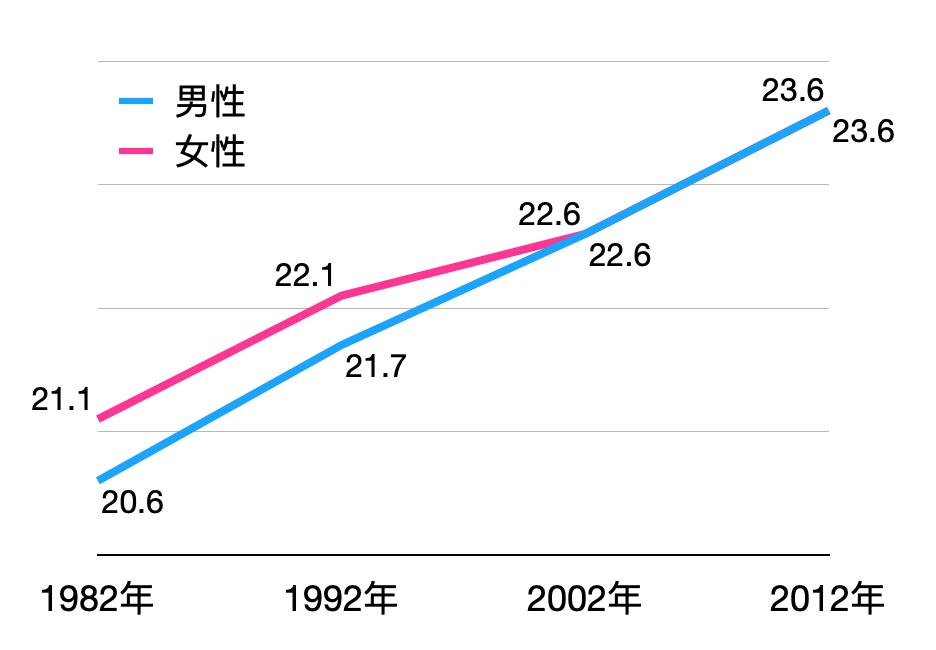

插圖2 過去30年國人BMI直線上升

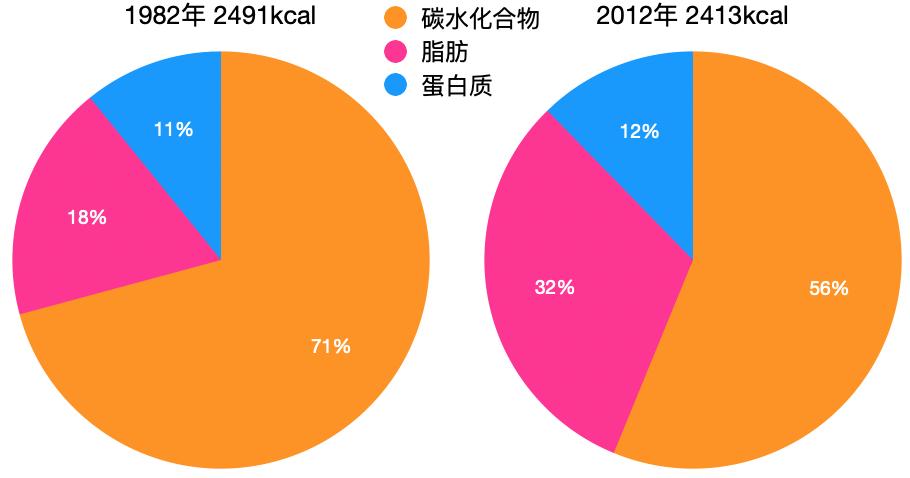

插圖3 1982年(左)和2012年(右)的膳食模式對比

對比上面兩張圖片。在過去30年,中國的肥胖問題是快速加劇的。從1992年到2012年,超重和肥胖人數翻了一番還多,國人的BMI直線上漲[2]。

而在這30年間我們吃的是主食更多了嗎?并不是!

我們吃的主食大米白面都屬于碳水化合物,基本不含脂肪,而過去30年間的全國營養調查顯示,我們吃的碳水化合物總量是在減少的,從每日攝入1764kcal減少到了每日攝入1199kcal,減少了565kcal,相當于每天少吃了2大碗米飯。

而每天吃的脂肪量從458kcal上升到672kcal,每天多了214kcal,相當于1兩豬肉或者兩勺油。

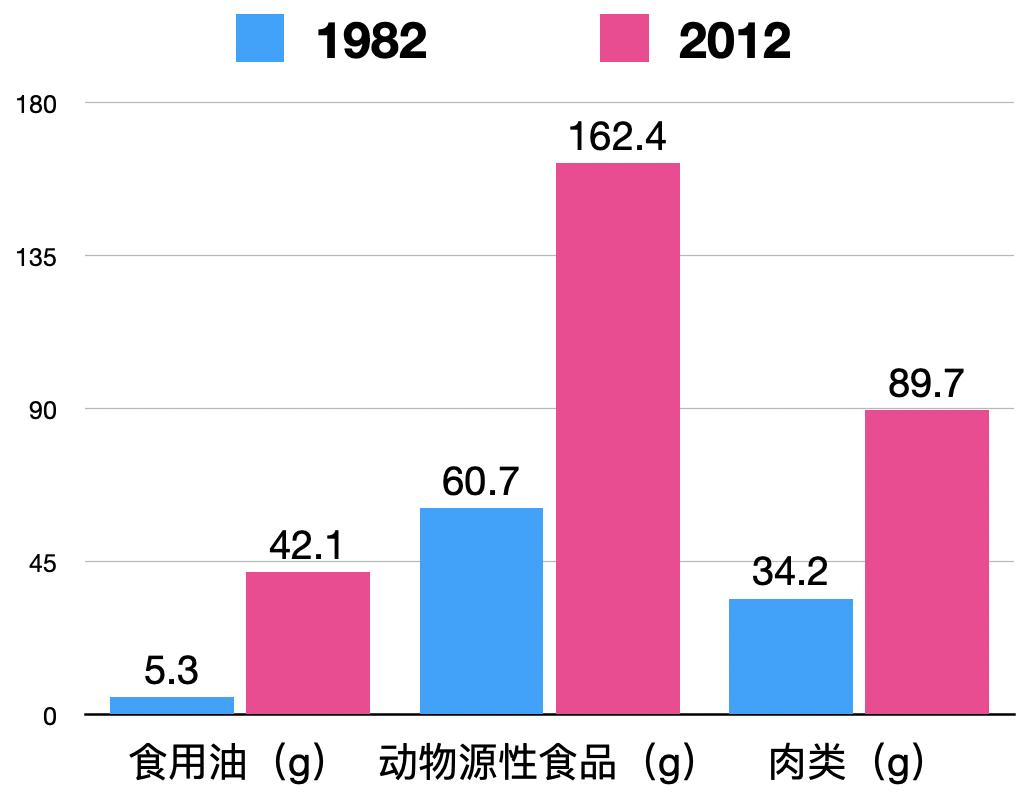

增加的脂肪是哪里來的呢?從1982年到2012年,人們每天吃的食用油從5.3g大幅增長到42.1g,漲了八倍。而肉類食物的攝入也漲了一倍多,所以增加的脂肪主要來自于食用油和肉類。需要提出的是,在這期間我們吃的總熱量其實反而是小幅下降的。在熱量沒有增加太多的情況下,多吃油和肉讓我們長胖了。

插圖4 30年間肉類和油攝入增多

2019年的一項研究分析了中國不同菜品的用油情況,平均100g菜品中食用油的含量是8.1g,其中不同地區的菜系食用油使用情況差不多。熱菜的食用油使用量明顯高于涼菜,肉菜、混合菜及素菜的食用油平均用量分別是10.9g, 9.3g和4.6g,肉菜含油量明顯更高,其中海鮮類菜品含油最多[3]。對比1989到2015年中國營養和健康調查的結果,18-35歲人群中肉類的攝入高于每日推薦量的人群從34%漲到了65%,而主食(即谷物)攝入低于推薦量的人群從4.1%增加到了19.2%。豬肉仍然是人群中攝入量最多的肉類[4]。

雖然普查性的研究不能說明因果關系,但是現象是在經歷了主食減少,副食增多的膳食轉變后,我們變得更容易胖了。其實脂肪攝入增多主食減少,反映了是我們的膳食在向肉類、油炸食品、加工食品更多的西方膳食轉變。不是某一種食物或者某一種營養素讓人長胖,是整個膳食模式和環境讓人長胖。

插圖5 膳食習慣正在向西方膳食轉變

長期減少膳食中的脂肪可以預防肥胖

一項系統綜述匯集了37項不是以減重為目的的涉及低脂肪膳食的隨機對照研究[5],結果發現,相比于脂肪供能大于30%的膳食,將脂肪供能降低到30%以下,可以降低體重、減少體脂率并且降低腰圍。對于目前熱量攝入的30%以上為脂肪的人群,降低脂肪攝入可以幫助預防肥胖。平均每降低1%的脂肪供能,可以減少0.20kg體重。

這項系統綜述所納入的研究不是以減重為目的的研究,也不是在肥胖人群中進行的研究,研究時長一律大于6個月,也就是說這些研究更接近于正常人的常規生活狀態。研究沒有嚴格限制總熱量攝入,也沒有強調增加熱量消耗,沒有極端節食,所以結論對于我們的生活更有指導意義。

研究者按照文章不同的發表年代,參與者是男性或者女性,以及參與者基礎的體重及健康狀態等分組分析,結果發現減少脂肪攝入可以小幅度減重的結論在各個群體、各個年代中的都成立,并且脂肪吃得越少,體重下降越多。更重要的是減少總脂肪攝入沒有任何壞處,不會造成血脂異常、不會影響血壓、不會難以維持、不會影響生活質量。

減少1%的脂肪供能,對于一個標準成人男性2000kcal或者女性1800kcal的膳食來講,就是少吃20kcal或者18kcal的脂肪,相當于少吃2g左右,即每天少吃1/6勺油或者少吃1/10兩(5g)豬肉,就可以預防肥胖。

對于這么容易做到,又沒有壞處的健康膳食習慣,何樂而不為呢?

健康膳食,不應該妖魔化某種營養素

看到這里,有的讀者會問,西希你的意思是不是說脂肪是不健康的,應該都吃低脂或者不含脂肪的食物呢?是不是碳水化合物就是健康的呢?主食是不是可以隨便吃呢?

其實,像碳水化合物一樣,脂肪也是一類復雜的營養素,很多健康食物中都包含脂肪,而我們的身體也需要脂肪,倡導低脂膳食不是要忌口或者談脂肪色變。

減重膳食要配合當地的飲食習慣,從西方舶來的“低碳水化合物”膳食在中國人的飲食習慣中可能會水土不服,低碳水化合物膳食應該是用健康脂肪來替代不健康的碳水化合物,比如用三文魚、堅果、橄欖油等替代點心、蛋糕、含添加糖類的早餐谷物、含糖飲料等,而不是用肥肉和黃油替代面條,或者用烤串香鍋等肉菜替代米飯。

在談論改善膳食的時候,要結合目前的膳食現狀。中國人的膳食在過去30年間油類、肉類明顯增多,而主食在減少。在這個趨勢之下如果還進一步倡導“主食長胖論”,減少主食,增加油類肉類,則會讓曾提膳食模式更加不健康。

西希并不是倡導主食隨便吃,只是在飲食中有一個蹺蹺板效應,一種食物的供能減少往往意味著其他食物的供能會上升。這是因為對于正常人,熱量攝入和熱量消耗已經處于穩態,人們會傾向于維持總熱量恒定,如果減少了一部分熱量來源,比如從一頓飯吃3兩米飯變成吃2兩米飯,則必然會多吃其他食物來彌補這個熱量缺口,因為現在的食物環境是致肥胖的,超市、便利店、外賣非常普及,加工食物隨處可見,那么少吃米飯的熱量缺口很可能會被比米飯更加不健康的食物填補,比如點心、零食、外賣的菜品,含糖飲料,所以通過一味減少主食來減重,在這個階段似乎并不是一個好的選擇。

插圖6 減重中的蹺蹺板效應

與其通過偏頗的宣傳讓人們“恐碳”或者“恐脂”或者宣傳極端的減重方法,不如讓大眾認識到不同的宏量營養素種類都有健康食物和不健康食物,能夠在這個食物極大豐富零食大爆發的時代,分辨哪些食物是營養密度高的,并選擇這些食材。這樣才能通過膳食來長期維持健康。

當膳食過多不健康碳水化合物時,西希就要倡導多吃健康脂肪。而當膳食過多不健康脂肪時,西希就要倡導多吃健康碳水化合物。只有均衡才能健康。

要想了解健康膳食的知識,請關注西希營養學公眾號,關注點贊轉發三連,也可以購買西希的圖書《邊吃邊瘦的營養書》,做自己和家人的營養師。

西希總結

過去三十年,少吃主食多吃油和肉讓我們更長胖

在中國人群中的研究顯示,多吃主食少吃油的中式膳食更利于維持體重

長期將脂肪攝入控制在<30%的熱量可以幫助減重

不可將某種營養素妖魔化,減重應該順應不同地區的飲食習慣

參考文獻

[1] Effects of Macronutrient Distribution on Weight and Related Cardiometabolic Profile in Healthy Non-Obese Chinese: A 6-month, Randomized Controlled-Feeding Trial. EBioMedicine. 2017 Aug;22:200-207.

[2] Epidemiology and determinants of obesity in China. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2021;9(6):373-392.

[3] Study on the Use of Cooking Oil in Chinese Dishes. Int J Environ Res Public Health. 2019 Sep 12;16(18):3367.

[4] [Trend of food intake from Chinese 15 provinces (autonomous regions, municipalities) adults aged 18 to 35 in 1989-2015]. Wei Sheng Yan Jiu. 2021 May;50(3):442-447.

[5] Effects of total fat intake on body fatness in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020;(6). doi:10.1002/14651858.CD013636

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司