- +1

市政廳|北京的公交極端出行者:他們為何早起,為何游蕩?

不同的人以不同的節律在城市生活,因此“都市叢林”是個完美的比喻——有人是早起的鳥兒,有人則是夜間巡游的貓頭鷹。通過城市交通系統產生的大數據,我們就能把他們識別出來,進而分析這類行為的規律及背后的動因,思考城市能為這些人創造何種便利條件。

比如說,那些比普通人更早起床去坐公交的人、那些深夜里仍然在乘坐公交的人、那些通勤距離格外長的人、那些一天之內反復乘坐公交的人,他們相應的時空軌跡幾乎都被記錄于公交卡的數據之中。

北京市城市規劃設計研究院高級工程師龍瀛、香港大學建筑學院城市規劃與設計系助理教授劉行健、美國愛荷華州立大學設計學院助理教授周江評、北京大學城市與環境學院教授柴彥威四位學者,就運用2010年4月5日至11日的北京公交IC卡數據(包括地鐵和公交),對北京市的上述四種極端出行行為進行識別,并通過入戶調查數據(居民出行調查),補充了極端出行者的社會經濟背景,進行了初步的分析。

為什么要研究極端出行者?

研究者表示,人的每一次出行都有目的,要在城市中汲取營養——這些極端出行者更是如此,他們不辭勞苦在城市中奔波,是公交系統的忠實使用者,期待以此獲得更好的生活。那么,這些人是誰,在干什么,住在哪里,工作在哪里,家庭狀況如何?深入了解這些狀況,有助于城市管理者科學制定公交線路優化、公交補貼、產業布局、時間規劃等政策。

由此,這項研究希望借助這些數據,研究鮮活的城市生活,并進而上升到政策建議。

交通卡的數據和入戶調查數據

北京擁有載客量最大的公共交通系統,該系統主要由公交和地鐵組成。2010年,包括機場軌道交通在內,北京擁有184公里的地鐵軌道,僅2011年,公交系統載客高達49億人次,行駛距離達17億公里。由于地鐵線路不斷變長,政府也針對公共交通采取補貼,故而在北京所有交通工具中,地鐵和公共汽車的出行分擔率很高——2010年達到38.9%。

在北京,本地市民公交IC卡的使用率相當高。2005年以來,北京有超過90%的公交/地鐵乘客使用匿名智能卡來支付車費。當持卡人使用智能卡付車費時,讀卡器就會自動記錄下這些數據:始發站/目的地,乘車時間/下車時間,智能卡號碼和類型(如,學生卡/普通卡)等。

研究者從北京市政交通一卡通有限公司獲得2010年一周(4月5日-4月11日)的公交IC卡數據,其信息包括1.05千萬位持卡人的9.79千萬次出行(5.93千萬次公交車定額收費出行、2.34千萬次公交車依距離收費出行,以及1.52千萬次地鐵出行)。研究者主要分析了工作日的情況,其中活躍持卡人有0.94千萬。

研究者對公交/地鐵線路和站點信息進行了地理編碼。根據北京的行政界線、主要道路、規劃布局,研究者一共定義了1911個交通分析小區(traffic analysis zones,TAZs)(圖1D)。在研究者的計算中,2010年,在北京共有1928條公交路線(圖1A)和21372個公共汽車站點(圖1B)。若一條公交線路的去程和返程不同路,則這種情況分別計數。相鄰汽車站的平均距離大約為231米。2010年,包括機場快線在內,共有9條地鐵線路,和相應的147個地鐵站(圖1C)。

研究者采用2010年北京交通的一次入戶調查,以描述極端出行者的特征。該調查系分層抽樣,采樣率為1%。調查范圍包括整個北京的1911個交通分析小區中的1085個,排除了人特別少的小區。研究者在每個交通分析小區中,選擇了10到50戶進行面對面訪談,樣本最終為北京的46900戶(116142名居民)。調查獲得每位受訪者某一天的出行日記,也得到包括出行者的家庭結構、收入水平、在該分析區域的位置等家庭信息,以及性別、年齡、職業、行業等個人信息。

哪些人被視為極端出行者

借鑒上述北京交通入戶調查、既有文獻以及自身在北京的生活經驗,研究者定義了四類工作日的極端出行者(表1)。例如,北京的日常上班時間為早8:30或9:00,則早于6:00乘坐公共交通工具將被視為過早。

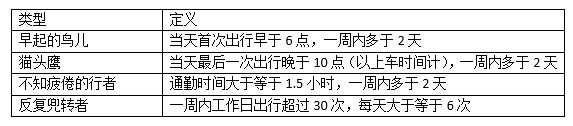

表1:本文對極端出行的定義

為構建這些極端出行者職住之間的通勤距離,研究者采取以下推斷過程:

如果卡類型不是學生卡,而持卡人呆在距任一車站500米以內的某一地點超過6小時,且該地點并非服務器在工作日記錄的第一個地點,同時又是持卡人在五個工作日中最頻繁出入的場所,則該地點在這項研究中被定義為持卡者的工作地。

相似地,如果卡類型不是學生卡,而持卡人當日首次刷卡的公交車站/地鐵站,同時又是持卡人在幾個工作日中最頻繁出入之地,則這里會被定義為該持卡人最終居住地。

而后,通勤距離被確定為持卡人工作地與居住地之間的距離。

四種極端出行者在哪居住,在哪工作?

大數據不能告訴我們極端出行者的身份和出行行為背后的原因。為對此探究,研究者從上述北京交通的入戶調查中,提取出與公交卡研究確定的極端出行者相符的群體。

研究者分析了早起的鳥兒的第一趟公交/地鐵的行程,貓頭鷹的最后一趟公交/地鐵的行程,不知疲倦的行者的公交/地鐵通勤行程,反復兜轉者所有公交/地鐵的行程,及被訪普通北京居民的所有行程。

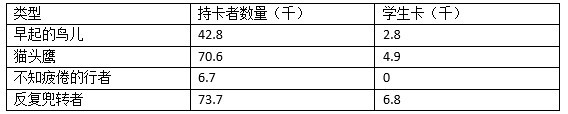

根據研究者對極端出行者的定義,188900人(即活躍持卡人的2%)在工作日滿足一項或多項極端出行類型。其中,14200名極端出行者使用了學生卡。研究者注意到,在2010年,反復兜轉者和貓頭鷹的數量超過了其他兩類極端出行者,不知疲倦的行者數量最少。

四種類型的極端出行者的移動模式總結如表3。

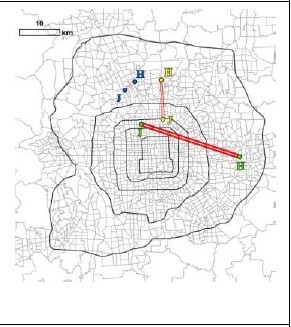

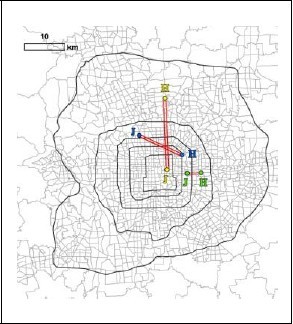

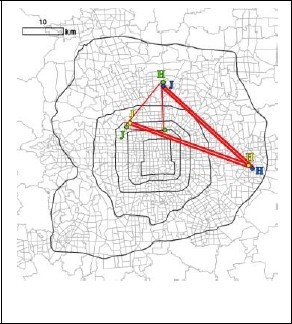

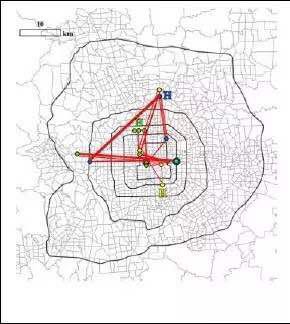

研究者發現,在居住地方面,有很大比例的不知疲倦的行者住在三個著名的市郊居住區——它們是為容納當地拆遷居民而建的:通州,回龍觀,天通苑。除了這三個區域外,早起的鳥兒還分布在市中心周邊地區,反復兜轉者聚集在北京市五環以內區域,貓頭鷹集中在二環和四環之內。

大多數極端出行者的工作地在五環以內,集中在城市北邊,這里比南邊更發達。許多反復兜轉者在亦莊工業園區工作。據調查,他們大多數住在北京市中心。數目可觀的不知疲倦的行者,在上地信息產業基地和天通苑附近工作。

在通勤方面,最受早起鳥兒歡迎的目的地是西直門地區。許多不知疲倦的行者,長途跋涉,從通州前往市中心以北,他們大多數是從外圍來到市中心。許多反復兜轉者進行長距離通勤,他們中只有4%有確定的通勤路線。只有早起的鳥兒和貓頭鷹有通勤路線,但并非所有早起的鳥兒和貓頭鷹都進行長距離通勤。此外,反復兜轉者在一天內出入多地,并進行長距離出行。研究者分析了所有極端乘客的線路,發現早起的鳥兒、貓頭鷹和不知疲倦的行者很少有非通勤出行(分別為27.4%、25.3%和36.8%)——這意味著他們都忙于工作。

表3 最右列放大,依次如下:

極端出行者去哪兒,做什么?他們是什么人?

在2010年調查的記錄中,共有21771名出行者在工作日至少乘坐了一條公交/地鐵通勤線路,研究者從中確定了總計1569名極端出行者(即7.2%),其中有676名早起的鳥兒、236名貓頭鷹、627名不知疲倦的行者和100名反復兜轉者(70名出行者同時符合兩種類型的極端出行行為特征)。

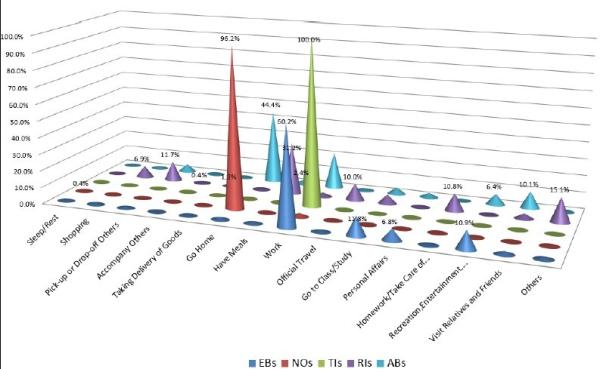

如圖2所示,研究者發現,早起的鳥兒中,分別有60.2%、11.8%和10.9%,第一次出行是去工作場所、學校和娛樂場所——這與普通的北京市民有顯著不同(普通人是21.9%,3.9%和6.4%)。大多數貓頭鷹的最后行程是回家(96.2%),2.1%是在晚上去工作場所。幾乎三分之一不知疲倦的行者,其出行是為吃飯(31.2%),接送以及商務出差也很多(這些比例都比普通北京人高)。

研究者進一步分析了不同極端出行者的社會經濟特征及其家庭信息。表4是總結。

(1)年收入10萬元的家庭被歸類為高收入家庭,研究者發現,所有類型的極端出行者,家庭收入高的比率與普通家庭相比更低。

(2)貓頭鷹和不知疲倦的行者這兩類,與普通北京人相比,有更高比例的人在北京租房子。

(3)與普通北京人相比,四種類型的極端出行者汽車擁有率更低。

(4)與普通北京人相比,不知疲倦的行者和反復兜轉者受教育水平高。

(5)所有類型的極端出行中,不知疲倦的行者中,北京本地居民(有戶口)的比重最低。值得一提的是,2014年,40%的北京居民沒有北京戶口。2010年的調查在該屬性方面有偏差。

(6)貓頭鷹和反復兜轉者中,很少有包括公務員在內的公共部門雇員。在貓頭鷹和不知疲倦的行者中,從事服務業的員工更多;而在不知疲倦的行者這一群體中,有更多私企員工。此外,很少有貓頭鷹是教師和醫務人員。在貓頭鷹、不知疲倦的行者和反復兜轉者中,沒有當兵者或警察。

(7)關于所有乘客的社會地位,早起鳥兒中60.9%是全職工人,20.9%是離退休人員,其次是12.7%的全日制學生。大多數的貓頭鷹和不知疲倦的行者是全職工人。貓頭鷹中也有相當數量的退休人員(5.9%)。令人驚訝的是,所有反復兜轉者中,38%是退休人員,而42%是全職工作者。還有12%的反復兜轉者處于失業狀態。

采用2010年的調查,研究者能刻畫出所有類型的極端出行者。例如:早起的鳥兒們,大多數在私人公司或服務行業做全職工作,這類崗位工資較低,所需學歷也低;大多數反復兜轉者忙于工作,得從工資中拿出相當多的部分來付租金,他們受過良好教育,多為私企打工,但其中少有人擁有北京戶口。

了解這些情況,無疑有助于城市管理者進行決策。例如,反復兜轉者、早起的鳥兒和貓頭鷹的居住地相似,反復兜轉者和早起的鳥兒都傾向于在五環內工作。研究者同樣發現,大量不知疲倦的行者在市內工作,卻居住在城市東部邊緣。這些顯然有助于職住安排決策。

未來如何更好地研究極端出行者?

研究者認為,大數據和小數據可以相互補充。比如說:交通卡用戶不包括高端出行者;大多數的入戶調查對象是擁有北京戶口的本地人。因此,需要單獨設計調查,以便更好地了解極端出行者;在收集和使用交通卡信息方面,也可以采用更好的策略。或許未來會使用更長時間的交通卡數據,從長期和動態的角度,考察極端出行者的行為模式。

另外,研究者也指出,這一分析僅限于公共交通乘客的極端出行行為,不包括使用其他交通方式(如汽車)的乘客。未來若能比較不同模式的極端行為,則可揭示造成極端出行現象的內在機制,以及極端出行是如何加重乘客負擔或使其受益的。

(感謝復旦大學新聞學院何夕提供翻譯幫助)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司