- +1

圓桌|在滿足知情權與消費遇難者之間

1、在沒有違背法律和媒介職業倫理的前提下,對個人信息的使用應考慮以下兩個問題:第一,公布和不公布這些信息,對于知情權是否有重大關聯,而知情權必須事關公共利益;第二,為報道對象以及相關的人設身處地想一下。

2、媒體如果借公眾知情權來滿足大家的情感消費,是市場主義而非專業主義。

3、不能籠統的說在社交媒體上發表,就視為接受采訪。另一方面,公眾也應提高對社交媒體性質的理解,不要亂發亂轉。

4、在新媒體時代,許多界限都已經煙消云散,甚至專業主義自身。這也是我們不能忽略的。所以,我們著力關注的是新媒體時代的新聞專業主義重構。

討論背景:

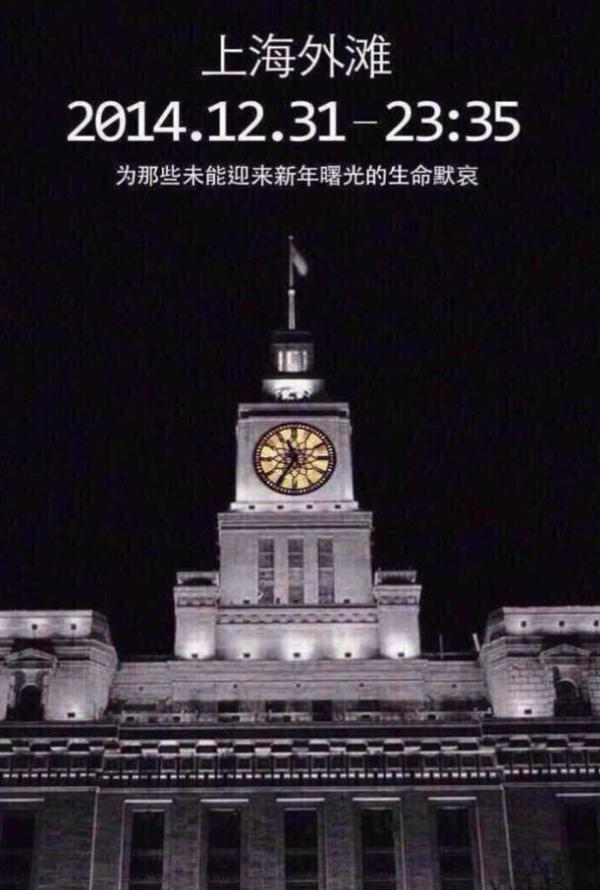

2014年12月31日晚上海外灘發生踩踏事件,致36人死47人傷。隨后有媒體報道稱遇難者中有一位復旦大學女生,很快該女生的個人信息被多家媒體披露。

2015年1月1日晚22點55分,復旦大學官方微博發帖:“昨夜外灘踩踏事故中,我校一位同學傷重不治。在學校發起的向家人和輔導員報平安接力中,她的父母沒能收到她的安好短信。老師、同學、朋友們的祈禱,再也喚不回她熟悉的身影。我們表示無比沉痛的哀悼!望有心人幫轉,呼吁媒體尊重她、保護她,不要再挖掘她的隱私,不要再刊登她的照片,讓逝者安寧。”

1月2日,包括“復旦大學校友會”微信公共號在內的多處轉發,使得一篇注明來源為“復旦易班”微信公共號的帖子《今夜無眠|復旦學生致部分媒體的公開信》引起關注。該公開信認為:“在這一篇報道中,媒體大篇幅的引用了杜同學的私人資料:年齡、生源地、專業、生平喜好,甚至是生前的男友的話語,那么我想問一句,這么做的目的究竟是為了要哀痛一個生命的逝去,還是僅僅為了博得關注度的手段?”并提出四點對媒體倫理的看法。

隨后,微信公共號“微觀者說”1月3日以授權轉發的形式轉發了一篇題為《媒體人就外灘踩踏事件致復旦學生公開信:別太矯情了》的文章。文章提到,“上海外灘踩踏事件發生后,復旦大學部分學生紛紛指責媒體,甚至要求遇難者家屬不要接受采訪,有些讓人匪夷所思。一位廣州媒體人在車上寫了這樣一封致部分復旦學生的公開信,征得作者同意,本微信公眾平臺予以轉發,歡迎討論。”該文章認為:“網絡時代人們對個人信息極為敏感,但往往忽略很多信息是由當事人主動公開的,并不具有隱私性質。如人人網、微博、QQ空間,推特,只要當事人主動發布,這些信息不僅是對媒體的公開,而且是對每一個能聯上網的人類的公開。在現今這個公開范圍約為60億,其非隱私性也不以當事人生死而變更,媒體引用無礙。”

圓桌討論主持人:

陸曄(以下簡稱L),復旦大信息與傳播研究中心副主任,復旦大學新聞學院教授。

參與者:

謝靜(以下簡稱X),復旦大學信息與傳播研究中心研究員,復旦大學新聞學院教授。

趙民(以下簡稱Z),復旦大學信息與傳播研究中心研究員,復旦大學新聞學院副教授。

葛星(以下簡稱G),復旦大學信息與傳播研究中心研究員,復旦大學新聞學院講師,日本東京大學博士候選人。

討論正文:

L:個人在社交媒體發布的內容,媒體可否引用?這個問題指向了新媒體時代對傳統新聞專業主義理念及操作原則和倫理的新挑戰,今天我們的討論就從這兒開始。

G:如果是就兩篇公開信來“就事論事”的話,我贊同“部分復旦學生公開信”的人道主義情懷,但不贊同其中對媒體的一些判斷和指責;同樣,我也贊同那位寫公開信的媒體人對于新聞操守的態度,但是不贊同關于互聯網信息采集的一些觀點。

Z:是否是好的新聞報道與報道是否違背倫理,是兩件事。事件本身有這么多角度可以報道,如果因為最早有報紙因為遇難者之一是名校學生,再有青春、美貌、漢服倡導者或其他一些容易吸引人注意力的要素,其他媒體就跟著一窩蜂的報道該復旦女生的消息,這肯定是懶惰的、無新意的報道。但并不一定是有悖專業倫理。

X:具體到這件事情上,我覺得未經授權使用照片和私人信息有些不妥,但難說是大問題,或者并非要害。關鍵是這樣的報道有無價值,是否關乎公共價值,是否消費悲情。我們今天的討論顯然不應該就事論事。一方面,公眾對媒介不應該苛責,邁克爾·舒德森那本書《為什么民主需要不可愛的新聞界?》,很清晰地表達了大眾媒介之于現代社會生活的重要意義;另一方面,媒體人也不能避而不談新聞報道的公共價值,這是無法回避的——正因為缺乏公共價值,才使得相關報道變成了悲情消費,引發了人們對媒體的不滿。

L:對,媒體報道的公共價值,是判斷一則報道優劣的基本要素。這里面也必然涉及到災難性報道如何講述遇難者的故事?與此相關的問題是:為什么媒體關于復旦女生的報道會引起復旦師生的反感?有媒體記者覺得“炒作”、“煽情”都是非常嚴重的指控,而記者報道復旦女生,只是深切的為年輕生命的逝去而惋惜,是人之常情。

G:關于為什么本次報道會引起復旦師生的反感,我覺得“反感”是正常的,因為我們會覺得這個孩子,不管認識不認識,因為都是復旦人,會有種類似家人的感覺。但是正因為從這一角度來看,媒體和這位同學之間,沒有這種情感,所以也就不覺得需要這一方面的考量。如果只是限定在這個角度來講,我認為雙方的立場不一樣,“反感”自然出現,這是沒辦法的,也是沒必要一定要去試圖消弭的。當然,如果雙方能理性交流,也許能減弱沖突。如果記者確實是因為之前恰好就漢服問題采訪過這位遇難者,深感惋惜,就要報道她,我也覺得是站不住腳的解釋。記者認識這位同學,不代表就一定要寫她。要寫她,不代表就一定要用這種方式來寫。

這里講一個十幾年前我在廣州實習的時候碰到的故事。廣州有個井蓋被人偷走了,沒有及時補上,結果一個小孩掉下去溺亡了。我所在報紙的一位社會記者去跑的新聞,拍攝了那個小孩尸體被打撈上來的畫面。回來之后部主任想要用那張照片,記者卻跟主任說,他個人決定不要用。問他為什么,他說,“因為我也有這樣年紀的一個孩子。”換句話說,他在考慮孩子父母看到這個照片的感受。 我們當時也有爭議,說正因為這個照片有沖擊力,可以讓廣大市民感同身受,適當處理后刊登出來也好,但是他還是堅持不用。我經常在課堂上講述這個故事,然后我的結尾都會告訴學生,如果你們問我,換了我會不會用這張照片,我會告訴你們實話,就是很糾結。但是當時那個記者還說了一句話:是我決定不用這張照片的,如果有責任,我來承擔責任。

L:我個人有過三次面對死者的采訪經歷,最終就是用這個簡單判斷來處理的,即,如果是我的家人我會高興嗎?還有一個前提就是:這跟公眾知情權有關嗎?多半答案都是跟知情權無關,只跟報道的情感力量有關。

若遇難者家屬愿意接受采訪甚至主動向媒體傾訴則另當別論,這時的考量標準以新聞價值為先。

G:我完全贊同,在沒有違背法律和媒介職業倫理的前提下,就是這兩個問題:第一,公布和不公布這些信息,對于知情權是否有重大關聯;(X:我插一句,我認為知情權還必須事關公共利益。)第二,為報道對象以及相關的人設身處地想一下。還有,關于復旦女生的某則報道提到使用遇難女生的男友在社交媒體上的文章時聯系不上本人,這一點也需要厘清。確實,媒體在做批評性報道的時候,出于平衡的觀點,會征求被批評對象的意見,而對方如果不回答,也會說“記者試圖聯系……但是沒有得到回音”。但是必須注意,這種情況第一是在批評性報道中常用的,第二是對象一般是政府、單位或者社會組織,他們從運營的角度,本來就具有應對媒體的功能,第三涉及的話題是公共事務。但是在本個案中,私人并沒有必須及時回應媒體的義務,尤其是在涉及個人私事和隱私的問題上。

X:一則報道是否專業,既看新聞價值,也看新聞倫理。復旦女孩的消息,從新聞本身來說,并沒有太多價值,但是它符合市場情感消費需求。所以,媒體只不過借公眾知情權來滿足大家的情感消費,是市場主義而非專業主義。

真正專業的,是南方都市報記者郭現中。現場那么多人,真正留給人們最真實、最可靠資料的,還是職業記者。

G:關于社交媒體上的資料可否被記者使用的問題,我認為不能一概而論。比如說,如果通過這些信息,是不會暴露發言的人的個人身份的,那么未經本人同意授權而使用,爭議就相對小些。而像遇難者男友在人人網上的發言,肯定是會涉及到他的個人信息以及個人情感披露的,這就必須獲得本人授權。就像我如果在相輝堂前發表個言論,校園報紙說有人在相輝堂前發表言論,說了啥啥啥,沒有問題。但是如果報紙說,“新聞學院的教師葛某某在相輝堂前發表言論”,那么就應該得到我的授權。除非是我請他們來報道的。

X:不太同意你的觀點,報紙說,“新聞學院的教師葛某某在相輝堂前發表言論”,我覺得也沒有問題,關鍵是你說了什么。相輝堂和人人網還是有區別,人人網有點像我們在微信朋友圈里進行討論。

G:其實我的意思也是說如果他們引用我的言論,又說了我的身份,那就必須要授權。相輝堂前發言更像是網上的論壇或者聊天區,人人網應該說是熟人間的聚會,或者我們這里的討論。

L:那么,各位認為記者引述社交媒體的內容,是不是應該根據不同社交媒體的類別和性質,區別對待?

X:我個人覺得,社交網站區分意義不太大。比如微信朋友圈,好多東西大家默認就是可以相互轉發的,除非你有授權聲明。

G:我也認為不必對網站進行區分,還是應該按照內容和性質,就是上面我提到的三條。1、是否事關知情權和廣大公眾利益;2、報道對象的性質,要區分公共組織和個人;3、公共話題還是個人信息(隱私,情感,經歷,等等)。

X:知情權和公共利益相關,而不是什么個人經歷個人情感都要知情。

Z:當事人在社交媒體發布的內容,記者是否可以引用?我認為這得分以下幾種情況:

第一種是微博/推特類,只要別人愿意原則上都能看到的,對實名賬戶的一般內容的引用,應該不算侵犯個人隱私。但以下幾種情況應視為侵權:1、匿名的或沒有很多實名身份信息的賬戶,即使記者可以通過周邊信息推導出賬戶主人身份的,也不應視為是主人愿意公開。2、內容涉及賬戶主人以外的同學、朋友、戀人、上司、同事的,就有可能侵權,包括原博主本身就侵權。3、還有就是明顯與報道主題無關的內容。

第二種是微信朋友圈之類的,各種有線下身份作為基礎的社交媒體,在這里發布的內容,當事人顯然預設是在他認定的范圍內傳播,媒體原則無權公開引用。即使已被其他人轉到公共平臺上(朋友圈里這種人很多),媒體也不應引用。不能因為別人侵權,媒體就可豁免責任。

所以不能籠統的說在社交媒體上發表,就視為是接受采訪。一個題外話,公眾也應提高對社交媒體性質的理解,不要任意亂發亂轉。

再者,即使是屬于上述并不侵犯隱私的內容,這些社交媒體的內容只能是線索,而不能等同于可以直接正式發表的采訪內容。原貼有可能是在生氣、發怒、發嗲、撒嬌、說謊等任何情形下發的,所以必須核實后才能引用。不過這屬于記者報道的專業能力問題。

G:在那位媒體人士的公開信里提到,“網絡時代人們對個人信息極為敏感,但往往忽略很多信息是由當事人主動公開的,并不具有隱私性質。”我認為這段話其實是混淆了以下的問題:我同意對你說,但這不代表我同意你發表。

3·11日本大地震的時候,我在日本接待了幾個來報道的中國記者。后來有的文章就把我當時接待時候說的一些話以及當時的言行作為新聞素材了。我看了報道,覺得是不妥的。因為我作為志愿者也好,朋友也好,這個時候的身份都不是被采訪者。

X:我覺得可否這樣說,任何主動公開都有具體情境和范圍限制,并非每一次都是針對全世界的60億人,比如我在課堂上講話,這是對在場學生的公開,有特定的上下文和針對性,學生未經授權是不能隨意轉發到其他場合。

G:是的。這就是人際傳播和大眾傳播的區別,以及個人和社會組織的區別。你作為個人,想在你的朋友圈怎么轉發別人說過的話都可以,但是你作為記者,是否可以在媒體上這樣不加限制未經授權的轉發呢?再進一步說,從新聞的消息來源的角度,記者獲得了某個信息,難道不需要和本人核實么?我覺得不要把社交網站和官方新聞發布會混淆起來。

X:關鍵還是議題本身,是否符合公共原則。當然,有時候沒有違法,也可能有違人之常情。

Z:倫理問題往往因為個人認知能力、心里敏感差異有著極大的不同,通常只能找平均的公約數了。不可能有特定的唯一的標準。不違背倫理往往是最低標準,媒體報道還有善意、悲憫等角度需要考慮。

G:我的觀點是,“信息”并不是一個準確的詞語。信息可以分為事實和觀點(包括言論,情感)。經過核實的事實無論在任何語境下使用都是事實,而觀點則是有很強的語境限制的。因此即便是發表在社交網站上的個人信息,如果“去語境化”地使用且不與本人確認,是不妥的。就像趙民說的,有些話可能是在憤怒、撒嬌的情緒下說的,脫離了語境使用,就是有問題的。

X:當然,嚴格意義上說應該如此。但是,一旦公開,傳播的過程本身就是一定程度上的去語境化。其實,很多界限本身也是共同建構的,而我們的公眾有沒有這樣的共識呢?文革十年夫妻父子談話都可以告密,國人并未獲得真正的隱私空間,也很難說有明確的邊界共識。

G:是的,確實這個問題涉及到很多社會學、歷史學的討論,如果一些媒體人士對于“信息”這個如此龐大的概念進行這么簡單的一概而論,實在是欠妥。至于在報道操作中,我一直是主張,如果這種“去語境化”有可能造成對本人或者記者的誤解,那么應該慎重地考慮報道內容。其實是否有可能造成誤解,記者自己肯定是心知肚明的,沒有那么難以判斷。

X:最后想補充一點,復旦學生的公開信,既是為了保護當事人,也是因為媒體的報道而成為直接的利益相關人。媒體采取加標簽的方式,將全體復旦人卷入其中。這個事件關“復旦學生”什么事兒呢?本來無關,是媒體將其關聯,為了獲得自己傳播效果的最大化。就像林森浩案被標簽化為“復旦投毒案”。媒體不能做得有點過頭了,卻還不許別人說。當然,我也并不覺得因此就可以籠統地責罵“無良媒體”了,這也是簡單地加標簽。

G:我對復旦學生的那個公開信本身也是有些想法的。我倒不是完全站在學生的立場這邊,就像我一開始就說的,這個“沖突”可能是不可避免的。不過用錯誤的邏輯去批判另一種邏輯,實在不可取,對雙方來說都是這樣。

X:總之,無論媒介還是公眾,都不應該隨意歸類,將媒介和公眾對立起來。我們的討論也如此。

L:記者石扉客的關于馬航370事件報道倫理的文章《沒有任何理由可以阻擋記者報道災難現場》(見2014年3月10日騰訊文化)說:“每次有事,學界總是有人第一時間跳出來教訓媒體,說輕了是書生之見,說不好聽就是一種好為人師的過于自負。學界老師們最需要做的,是和業界一起對付信息管制!這才是真正需要你們的勇氣與智識的地方!”學界和業界攜手沒錯,我也贊同這篇文章有關媒介社會功能的基本觀點,但把媒體和學界對立起來就是不當歸類。

X:無論學者還是公眾對于媒體的批評,當然不能一竿子打死。媒體也是千差萬別的,千萬不要隨意貼上“無良媒體”的標簽。其實,在新媒體時代,許多界限都已經煙消云散,甚至專業主義自身。這也是我們不能忽略的。所以,我們著力關注的是新媒體時代的新聞專業主義重構。

L:立足于媒介的公共價值,災難事故的發生原因和問責,才是報道的重點。

我覺得,引用邁克爾·舒德森的一段話來結束我們今天的討論,是十分貼切的:新聞“擴大了整個社會可以共同思考的內容”,它通過作為“培育民主政治的場所”的公共領域,和“通過新聞得以維持”的“想象的共同體”這兩種方式,“促成了共同的社會世界的日常反思與再建構”。

(本文轉載自微信公眾號“復旦大學信息與傳播研究中心”,轉載已經授權。本文是基于一次非正式的圓桌討論整理出的對話記錄,如公開出版機構需要使用,請與發布者聯系。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司