- +1

以色列軍隊是如何逆向“實踐”后現(xiàn)代哲學(xué)的?

編者按:本文原題為《穿墻而過:巴以沖突中的士兵建筑師》(Walking through walls: Soldiers as architects in the Israeli/Palestinian conflict),載于Radical Philosophy, 136(March/April, 2006), pp. 8-22. ,作者埃亞勒·魏茨曼(1970年出生),英國籍以色列建筑學(xué)家。他是倫敦大學(xué)金匠學(xué)院法證建筑研究機構(gòu)的主任,同時他是該校空間與視覺文化系教授,也是視覺文化系建筑研究中心的創(chuàng)始主任。2019年,他當(dāng)選為英國科學(xué)院院士。本文原載于“Philosophia 哲學(xué)社”,澎湃新聞經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

本文是基于我在2002年以色列的“防衛(wèi)盾牌行動”(Operation Defensive Shield)入侵巴勒斯坦地區(qū)后,對以色列軍事人員和巴勒斯坦活動家進行的幾次采訪。[1]通過這些采訪,我將嘗試在下文中對武裝沖突和建筑環(huán)境之間的新興關(guān)系進行反思。當(dāng)代城市武裝行動是在一個構(gòu)建的、真實的或想象的建筑中,通過對空間的破壞、構(gòu)建、重組和顛覆來進行的。因此,城市環(huán)境必須被理解為不僅僅是沖突的背景,也不僅僅是沖突的結(jié)果,而是陷入了在其中運作的力量之間復(fù)雜而動態(tài)的反饋關(guān)系之中——無論是當(dāng)?shù)鼐用瘛⑹勘⒂螕絷牎⒚襟w還是人道主義機構(gòu)。在沖突和空間之間出現(xiàn)的關(guān)系的指示物,是重新定義了與“墻”的物理/建筑元素間的關(guān)系的新城市戰(zhàn)爭策略。在巴以沖突的背景下,墻已經(jīng)失去了其傳統(tǒng)的概念上的簡單性和物質(zhì)上的不確定性。因此在不同的規(guī)模和場合下,墻或被轉(zhuǎn)化為靈活的實體,對不斷變化的政治和安全環(huán)境做出反應(yīng);或作為可滲透的元素,實際上可以被抵抗力量和安全部隊通過;或作為透明的媒體,士兵現(xiàn)在可以透視它,也可以通過它射擊。因此,墻壁不斷變化的性質(zhì)將建筑環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€靈活的“前沿地帶”,它是臨時的、偶然的,而且永遠(yuǎn)不會完整。

這篇文章旨在擴大我們對城市行動的經(jīng)驗和理論知識,以加強對巴以沖突和更廣泛的此類行動中的潛在政治和人權(quán)批評。通過研究軍方自己的語言,以及他們聲稱對發(fā)展新戰(zhàn)術(shù)至關(guān)重要的理論基礎(chǔ)——這一基礎(chǔ)通常在批判和后現(xiàn)代理論中尋找,包括德勒茲和加塔里、巴塔耶和情境主義者等人的著作——本文將試圖探索軍事思想家使用這些理論工具意味著什么,特別是因為,這些工具正是反對壓迫的批判經(jīng)常用以表達自身的那些工具。

1. 逆向幾何學(xué)

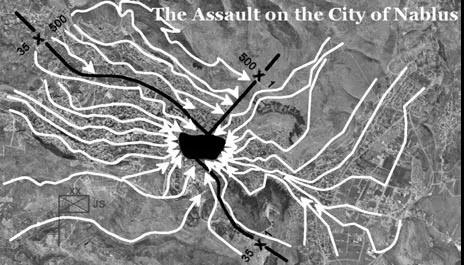

我想在這里展示的第一段摘錄,來自我對以色列國防軍傘兵旅旅長阿維夫·科哈維(AvivKokhavi)的采訪。像其他現(xiàn)役軍人一樣,科哈維被派去完成大學(xué)學(xué)位,他計劃學(xué)習(xí)建筑學(xué),但最后卻在耶路撒冷希伯來大學(xué)學(xué)習(xí)哲學(xué)。[2]科哈維負(fù)責(zé)2002年4月以色列國防軍在納布盧斯老城和旁邊的Balata難民營的行動,這是以色列稱為“防衛(wèi)盾牌”的大型行動的一部分。他告訴我,以色列國防軍是如何構(gòu)想這次攻擊的:

我們決定......以一種不同的建筑學(xué)角度看這個空間......你看的這個空間,你看的這個房間,只不過是你對它的解釋。現(xiàn)在,你可以擴展你的解釋的界限,但不是以無限的方式。畢竟,它必須受到物理學(xué)的約束——它包含建筑物和小巷。問題是:你是如何解釋小巷的?你是像每個建筑師和每個城市規(guī)劃師那樣把小巷解釋為一個可以走過的地方,還是把小巷解釋為一個禁止走過的地方?

這只取決于解釋。我們把小巷解釋為禁止走過的地方,把門解釋為禁止通過的地方,把窗戶解釋為禁止看的地方,因為小巷里有武器在等著我們,門后有誘殺裝置在等著我們。這是因為敵人以傳統(tǒng)的、經(jīng)典的方式解釋空間,而我不希望服從這種解釋,落入他的陷阱。我不僅不想落入他的陷阱,我還想讓他大吃一驚!這就是戰(zhàn)爭的本質(zhì)。我需要獲勝。我需要從一個意想不到的地方出現(xiàn)。而這正是我們試圖做的。這就是我們選擇穿過墻壁的方法的原因......就像一條向前吃的蟲子,出現(xiàn)在外面,然后消失。因此,我們在意想不到的地方從住宅的內(nèi)部移動到外部,從后面迂回打擊在角落里等待我們的敵人......因為這是第一次[在這樣的規(guī)模上]執(zhí)行這種方法,在行動本身中,我們正在學(xué)習(xí)如何根據(jù)相關(guān)的城市空間來調(diào)整自己,以及如何根據(jù)我們的需要調(diào)整相關(guān)的城市空間。......我們把這種[穿墻]的微觀戰(zhàn)術(shù)實踐變成了一種方法,而運用這種方法,我們就能以不同的方式解釋整個空間!......

我當(dāng)時命令我的部隊:朋友們!這種事情用不著考慮!沒有別的辦法移動了!如果至今你們還習(xí)慣于沿著道路和人行道移動,那現(xiàn)在就把它忘了吧!從現(xiàn)在開始,我們都要穿墻而過!

在其他地方,科哈維將這種穿過墻壁和跨越城市縱深的機動性稱為“逆向幾何學(xué)”,他將其解釋為“通過一系列的微觀戰(zhàn)術(shù)行動,來重新組織城市句法(urban syntax)”。[3]他的士兵沒有使用構(gòu)成城市秩序的街道、道路、小巷和庭院,也沒有使用構(gòu)成建筑秩序的外門、內(nèi)部樓梯間和窗戶,而是穿過界限墻進行水平移動,并通過在天花板和地板上炸開的洞進行垂直移動。因此,通過墻壁、天花板和地板在城市的固體結(jié)構(gòu)中的三維運動,重新解釋了建筑和城市的句法,使之短路并重新組合。運動成為空間的組成部分——它跨越而不是服從于墻壁、邊界和法律的權(quán)威。

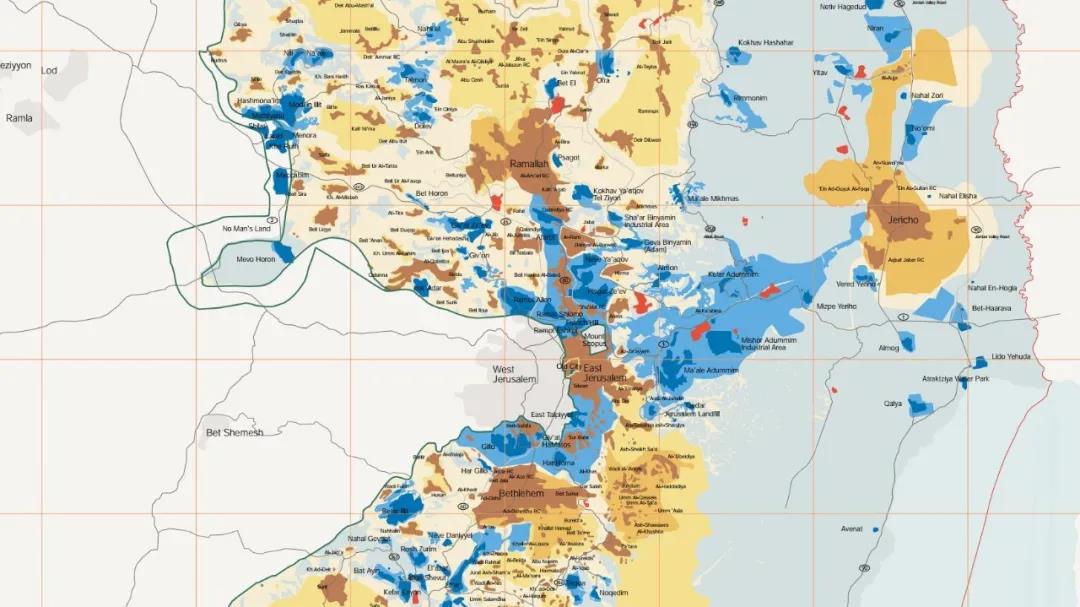

法證建筑的新項目,Conquer and Divide:The Shattering of Palestinian Space by Israel

這一策略在行動開始后的幾天的制定,是為了應(yīng)對巴勒斯坦抵抗力量在納布盧斯(Nablus)和巴拉塔(Balata)的加固和組織。納布盧斯的100-200名游擊隊員中含有所有巴勒斯坦武裝組織的成員,他們一直在用裝滿混凝土的油桶、戰(zhàn)壕和成堆的垃圾和瓦礫來阻擋通往老城和巴拉塔的所有入口。街道和小巷沿途布滿了簡易爆炸物和油箱。面向這些路線的建筑物的入口處也有誘殺裝置,一些突出的或具有戰(zhàn)略意義的建筑物的內(nèi)部也有。營地深處組織了幾個獨立的小隊,某個由大約15名戰(zhàn)士組成,配備有AK-47、RPG和炸藥,每個小隊都圍繞另一條主要路線或道路交叉口。在整個戰(zhàn)斗過程中,奔跑者會讓不同的小隊保持信息和補給。

在為行動做準(zhǔn)備時,科哈維告訴他的士兵:

他們(巴勒斯坦人)已經(jīng)為一個戰(zhàn)斗場面搭建了舞臺,他們希望我們在攻擊營地時,服從他們確定的邏輯......以老式的機械化隊形,排成凝聚力強的隊伍和大規(guī)模的縱隊,符合街道網(wǎng)絡(luò)模式的幾何順序。[4]

科哈維接到的命令是根據(jù)事先擬定的約300人的名單來逮捕或殺死“恐怖分子”,并恐嚇平民以防止他們與抵抗組織合作。[5]納布盧斯的行動始于2002年4月3日,當(dāng)時科哈維的部隊切斷了整個城市的電力、電話和水的連接,在山上和周圍的高樓設(shè)置了狙擊手和觀察哨,并將城市及其周圍的營地封鎖起來并形成一個包圍圈。[6]然后,大量的小型軍事單位同時從各個方向進入營地,通過墻壁而不是通過預(yù)期的路線移動。[7]科哈維對他的士兵下達的作戰(zhàn)命令是:

我們將在白天完全隔離營地,給人留下即將開展系統(tǒng)性圍剿行動的印象......[然后]我們將采用分形機動(fractal manoeuvre),從各個方向和各個層面同時涌向營地……每個單位在其行動方式中都要體現(xiàn)出總體演習(xí)的邏輯和形式。

我們在建筑物中的行動會把[叛亂分子]推向街道和小巷,在那里我們將捕殺他們。[8]

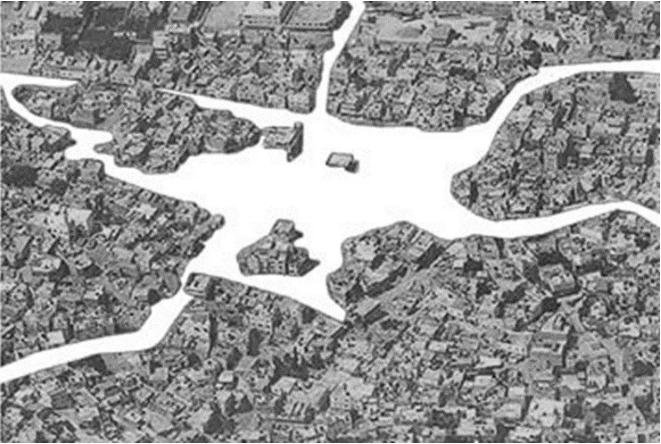

根據(jù)巴勒斯坦學(xué)者努爾汗·阿布吉迪(Nurhan Abujidi)在戰(zhàn)后進行的一項調(diào)查,納布盧斯老城中心有一半以上的建筑物被強行穿過,在墻壁、地板或天花板上開了1到8個口子,形成了幾條雜亂無章的交叉路線,無法用簡單的線性進程來解釋。[9]

穿墻并不應(yīng)該被誤認(rèn)為是一種相對“溫和”的戰(zhàn)爭形式。以下是對事件順序的描述:士兵們在墻后集結(jié)。他們用炸藥或大錘子砸出一個足以通過的大洞。在他們沖過墻之前,有時會有眩暈手榴彈或幾聲亂槍打入通常是毫無防備的私人客廳。當(dāng)士兵穿過界限墻(party wall)后,被入侵的家庭成員被集合起來,并被鎖在其中一個房間里,他們不得不呆在那里,有時要呆上幾天,直到行動結(jié)束,往往沒有水、廁所、食物或藥品。根據(jù)人權(quán)觀察和以色列人權(quán)組織B?tselem的說法,有數(shù)十名巴勒斯坦人在這種行動中死亡。如果穿墻行動被軍方說成是對傳統(tǒng)城市戰(zhàn)爭的肆意破壞的“人性化”回應(yīng),以及對杰寧(Jenin)式破壞的“優(yōu)雅”替代(譯者注:杰寧是2002年以色列軍隊在進攻過程中嚴(yán)重毀壞的一座巴勒斯坦難民營),這是因為它造成的破壞往往隱藏在房屋內(nèi)部。在巴勒斯坦,就像在伊拉克一樣,戰(zhàn)爭對家庭這一私人領(lǐng)域的意外滲透被視為最深刻的羞辱和創(chuàng)傷的形式。以下是巴勒斯坦監(jiān)測組織工作人員Sune Segal于2002年11月收集的一名名為阿伊莎(Aisha)的巴勒斯坦婦女的證詞摘錄:

想象一下——你正坐在你熟悉的客廳里,這是一家人晚上吃完飯后一起看電視的房間......突然,那堵墻在震耳的轟鳴聲中消失了,房間里充滿了灰塵和碎屑,透過墻一個又一個士兵大叫著發(fā)號施令。你不知道他們是否會攻擊你、霸占你的家,還是說你的家只是在他們前往其他地方的路上。

孩子們在尖叫,驚慌失措……甚至可以想象一個五歲的孩子在四、六、八、十二個士兵面前所經(jīng)歷的恐怖,他們的臉被涂成黑色,沖鋒槍指向各處,天線從他們的背包里伸出來,使他們看起來像巨大的外星蟲子,從那道墻中轟然穿過!

阿伊莎指著她家的另一面墻,上面有一個內(nèi)置的書柜:這就是他們離開的地方。他們炸毀了這面墻,繼續(xù)向我們鄰居的房子走去。

魏茨曼和貝塞萊姆制作的西岸猶太人定居點互動地圖。

2. 學(xué)院

西蒙·納維(Shimon Naveh)是以色列軍隊的一名退役準(zhǔn)將,是以色列國防軍所謂的“行動理論研究所”的所長。他大約60歲,他的光頭和某種程度上的身體相似性使一些人把他稱為“磕了藥的福柯”。該研究所成立于1996年,是一個培訓(xùn)高級軍事人員的理論實驗室。科哈維就是其學(xué)員之一。研究所的閱讀清單之一是由許多建筑學(xué)理論(主要來自1968年左右)、以及城市研究、系統(tǒng)分析、心理學(xué)、控制論、后殖民主義和后結(jié)構(gòu)主義理論等方面的工作組成。當(dāng)我采訪他時,納維解釋說:

我們就像耶穌會的人。我們試圖教導(dǎo)和訓(xùn)練士兵思考......我們閱讀克里斯托弗·亞歷山大,你能想象嗎?約翰·福雷斯特,和其他建筑師。我們在讀格雷戈里·貝特森,我們在讀克利福德·格爾茨。不僅是我自己——我們的士兵,我們的將軍們都在思考這些類型的材料。我們已經(jīng)建立了一所學(xué)校,我們已經(jīng)開發(fā)了一個課程,培訓(xùn)行動建筑師。[11]

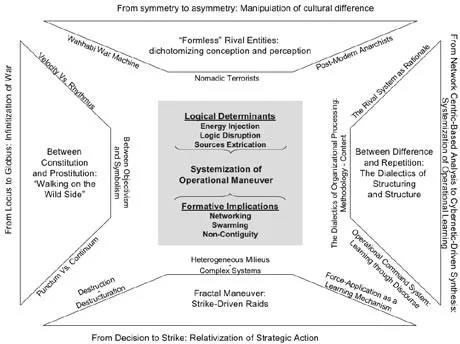

根據(jù)納維的說法,這個研究所在以色列國防軍和其他軍隊中是獨一無二的。然而,它構(gòu)成了地理學(xué)家斯蒂芬·格雷厄姆(Stephen Graham)所說的“陰影世界”的決定性部分,這個世界由軍隊的城市研究機構(gòu)和培訓(xùn)中心組成,目的是為了重新思考城市地區(qū)的軍事行動。根據(jù)西蒙·馬文(Simon Marvin)的說法,這個“影子世界”目前負(fù)責(zé)的城市研究項目比所有大學(xué)項目加起來還要密集,而且資金充足。[12]在特拉維夫的“領(lǐng)土-生活”展覽中,[13]Naveh展示了一張類似于“對當(dāng)方陣”(Square of Opposition)的幻燈片,該幻燈片描繪了有關(guān)軍事和游擊隊行動的某些命題之間的邏輯關(guān)系集合。不同的角落包含這樣的標(biāo)題:“差異和重復(fù)——結(jié)構(gòu)化和結(jié)構(gòu)的辯證法”;“無形的對立實體”;“分形機動”;“速度與節(jié)奏”;“瓦哈比戰(zhàn)爭機器”;“后現(xiàn)代無政府主義者”;“游牧的恐怖分子”——這些短語主要參考德勒茲和加塔里的作品。[14]

在之后的采訪中,我問納維:“為什么讀德勒茲和加塔里?”

納維:《千高原》中的幾個概念對我們很有幫助......使我們能夠以一種用別的方法無法做到的方式解釋當(dāng)下情況。它把我們自己的范式問題化……最重要的是他們指出了“平滑”(smooth)和“條紋”(striated)空間概念之間的區(qū)別......[這相應(yīng)地反映了]“戰(zhàn)爭機器”和“國家機器”的組織概念……在以色列國防軍中,當(dāng)我們想把一個空間中的行動當(dāng)成是沒有邊界的時候,經(jīng)常使用“空間平滑化”一詞。我們試圖以邊界不影響我們的方式來創(chuàng)造行動空間。巴勒斯坦地區(qū)確實可以被認(rèn)為是“條紋的”,因為它們被圍欄、墻壁、溝渠、路障等所包圍......我們想要對抗傳統(tǒng)的、老式的軍事實踐中的“條紋空間”。我們想用一種允許在空間中移動、跨越任何邊界和障礙的平穩(wěn)性來對抗傳統(tǒng)的、老式的軍事實踐[大多數(shù)以色列國防軍部隊目前的行動方式]。我們不是根據(jù)現(xiàn)有的邊界來控制和組織我們的部隊,而是要穿越邊界。[15]

作者:穿墻行動是其中的一部分嗎?

納維:在納布盧斯,以色列國防軍將城市戰(zhàn)斗理解為一個空間問題……穿墻而過是一個簡單的機械解決方案,可以將理論和實踐聯(lián)系起來。穿越邊界是對“平滑性”條件的定義。[16]

這也與該研究所制定的涉及一般政治問題的戰(zhàn)略立場相吻合。納維支持以色列從加沙地帶撤軍,以及在2000年從黎巴嫩南部撤軍之前支持這一行動。他也同樣贊成從約旦河西岸(West Bank)撤軍。事實上,他的政治立場與以色列人所說的猶太復(fù)國主義左派一致。他的投票在工黨和梅雷茲黨之間交替進行。他的立場是,以色列國防軍必須放棄在被占領(lǐng)地區(qū)的存在,來換取在這些地區(qū)自由通過的可能性,或者在那里產(chǎn)生他所謂的“效果”,也就是“展開軍事行動,如空襲或突擊隊襲擊,在心理上和組織上影響敵人”。因此,“無論他們(政治家們)能達成什么共識——他們把圍墻放置在哪里,對我來說都沒有問題......只要我可以越過這道圍墻。我們需要的不是在身處那里,而是需要......在那里采取行動。撤軍并不是‘故事的結(jié)局’。”

3. 蜂群

的確,很多年來我一直都想在地圖上推進自己的生命疆域。我一開始預(yù)想的是一張普通的地圖,現(xiàn)在傾向于參謀部用的市中心地圖,假如這種地圖存在。這種地圖無疑不存在,由于我們不知道未來戰(zhàn)爭的戰(zhàn)區(qū)如何劃分。——瓦爾特·本雅明[17]

為了理解在巴勒斯坦城市地區(qū)的軍事行動,有必要解釋以色列國防軍如何解釋現(xiàn)在已經(jīng)很熟悉的“蜂群戰(zhàn)術(shù)”原則——自軍事變革(注:Revolution of Military Affairs;指上世紀(jì)90年代開始的數(shù)字化、精確化的軍事學(xué)說革命)開始以來,這個詞已經(jīng)成為軍事理論中的一個熱門詞匯。在采訪中,科哈維解釋了他理解這一概念的方式:

一個國家的軍隊,如果它的敵人是分散的零星幫派網(wǎng)絡(luò)......就必須把自己從直線、單位、團和營的線性模型的舊概念中解放出來......而使自己變得更加分散,具有靈活性和蜂群性......事實上,它必須根據(jù)敵人的隱蔽能力來調(diào)整自己……蜂群在我看來就是同時從大量的節(jié)點到達目標(biāo)——如果可能的話,從360度。

在另一場合,他提到蜂群沒有形狀,沒有前部、后部或腹部,而是像云一樣移動,應(yīng)該用位置、速度和密度來衡量,而不是用功率和質(zhì)量。[18]這一原則認(rèn)為,解決問題的能力是在相對不復(fù)雜的行動者(螞蟻、鳥、蜜蜂、士兵)的互動和交流中發(fā)現(xiàn)的,沒有(或只有極少的)集中控制。因此,“集群智能”(Swarm Intelligence)指的是一個系統(tǒng)的整體綜合智能,而不是指其組成部分的智能。通過互動和適應(yīng)突發(fā)狀況,系統(tǒng)作為一個整體會自發(fā)學(xué)習(xí)。[19]

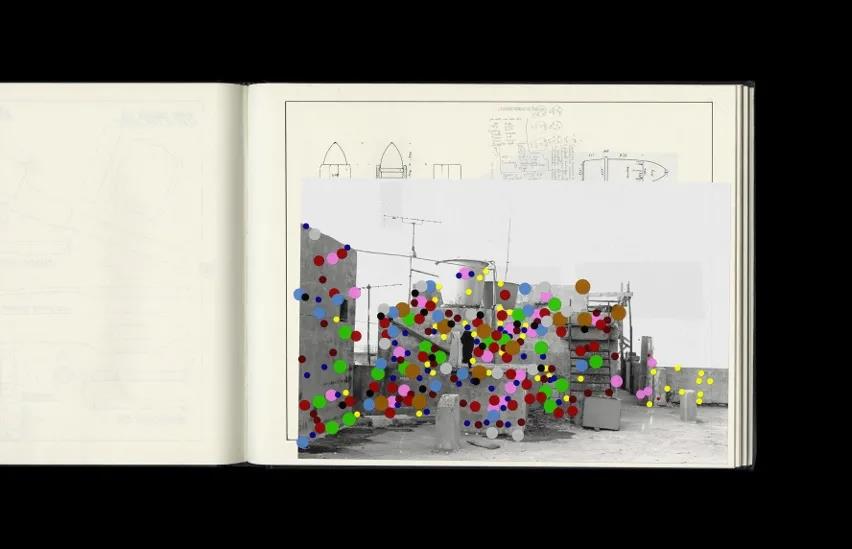

Walid Raad - The Atlas Group(1989-2004), Let's Be Honest, the Weather Helped, 1998, photo credits Carré d'Art–Musée

根據(jù)西蒙·納維的說法,蜂群體現(xiàn)了“非線性”的原則。這一原則在空間、組織和時間方面都是很明晰的。

在空間方面——線性作戰(zhàn)依賴邊界線的行動權(quán)威(operational authority),也依賴前線、后方和縱深之間的區(qū)別,軍事縱隊從外部進入城市(納維稱之為“將機動性服從歐幾里得邏輯”)[20]相反,蜂群戰(zhàn)術(shù)試圖以“非線性”的方式進行作戰(zhàn)并從外部進入城市——尋求從內(nèi)到外、從各個方向同時進行攻擊。運動路線不是直線,而是傾向于以狂野的“之”字形前進,以迷惑敵人。傳統(tǒng)的演習(xí)模式以歐幾里得的簡單幾何學(xué)為特征,在此被轉(zhuǎn)化為復(fù)雜的分形幾何學(xué)。

在組織方面,蜂群沒有固定的線性或垂直的指揮和通信鏈,而是作為多中心的網(wǎng)絡(luò)進行協(xié)調(diào),具有水平的通信形式,其中每個自主的(autarkic)單位可以與其他單位進行通信而不需要通過中央指揮。因此,戰(zhàn)斗單位的物理凝聚力被一個概念性的凝聚力所取代。根據(jù)納維的說法,“這種演習(xí)形式的基礎(chǔ)是打破所有的等級制度,由戰(zhàn)術(shù)層面的指揮實踐來協(xié)調(diào)討論。這是一種幾乎沒有規(guī)則的狂野話語”。正如科哈維在上文所提到的,其中的分形邏輯表現(xiàn)為:“每個單位......都在其行動模式中反映了總體演習(xí)的邏輯和形式”。正如Naveh所說:

盡管在情報方面投入了很多,但城市中的戰(zhàn)斗仍然是、而且是愈發(fā)是出乎意料和混亂的。戰(zhàn)斗不可能有劇本。指揮部無法掌握全局。行動的決定必須基于機會、突發(fā)事件和機遇,而這些決定必須在實地實時作出。

該理論認(rèn)為,通過將決策的門檻降低到直接的戰(zhàn)術(shù)層面,并通過鼓勵基層的主動性,蜂群的不同部分可以為不可預(yù)測的遭遇、快速發(fā)展的局勢和變化的事件——自克勞塞維茨以來被稱為“摩擦"的不確定性形式——提供答案。[21]

在時間方面,傳統(tǒng)的軍事行動是線性的,因為它們試圖遵循一個確定的、有結(jié)果的事件序列,體現(xiàn)在“計劃”的理念中。在傳統(tǒng)的軍事計劃中,“計劃”的概念意味著行動在某種程度上是以先前行動的成功實施為前提的。戰(zhàn)斗的進展是分階段的。相比之下,“蜂群”應(yīng)當(dāng)會引起同時的行動,但這些行動并不相互依賴。戰(zhàn)斗計劃的敘述被“工具箱”方法所取代。[22]根據(jù)這種方法,各單位獲得了處理若干給定情況和情景的工具,但不能預(yù)測這些事件實際發(fā)生的順序。

Joana Hadjithomas and Khalil Joreige, History of a Pyromaniac Photographer, #19, First part of the Wonder Beirut Project 1997–2006, C print on aluminium with face mounting. Courtesy In Situ Fabienne Leclerc(Paris), CRG Gallery(New York), The Third Line(Dubai)

因此,通過蜂群機動,軍隊試圖打破其幾何學(xué)甚至地形學(xué)上的特點,而采用拓?fù)鋵W(xué)上的特點,將自己重新組合成一個網(wǎng)絡(luò),這實際上是受到游擊隊和恐怖分子戰(zhàn)術(shù)的啟發(fā)。這種模仿行為是基于軍事理論家John Arquilla和David Ronfeldt所闡述的假設(shè),即“需要用一個網(wǎng)絡(luò)來對抗一個網(wǎng)絡(luò)”。[23]對于Naveh來說:

蜂群的概念與軍事上將戰(zhàn)斗空間理解為一個網(wǎng)絡(luò)的嘗試相吻合——城市是一個非常復(fù)雜的相互依存的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。而且,城市戰(zhàn)役發(fā)生在兩個網(wǎng)絡(luò)——作為網(wǎng)絡(luò)的軍隊和作為網(wǎng)絡(luò)的敵人——是處于在空間上重疊的領(lǐng)域中。戰(zhàn)斗必須被理解為一個動態(tài)的力量關(guān)系場,其中士兵、物體、行動和空間必須被視為與其他空間、物體和行動有著持續(xù)和偶然的關(guān)系……這些力量關(guān)系意味著交叉、融合、合作或沖突。這種關(guān)系性必須被看作是軍事空間性的核心特征。

這或許可以解釋軍隊對德勒茲和加塔里等理論家提出的空間模式和行動方式的極大興趣,而這二位哲學(xué)家自身也從游擊隊組織和游牧戰(zhàn)爭中獲得了靈感。[24]

(右)加塔里;(左)德勒茲

作為現(xiàn)代城市沖突和游擊戰(zhàn)歷史上的典范,巴黎公社的保衛(wèi)者與阿爾及爾、順化、貝魯特、杰寧和納布盧斯的保衛(wèi)者一樣,通過住宅、地下室和庭院之間的開口和連接,以及通過小路、秘密通道和活板門,以松散協(xié)調(diào)的小團體在城市中游走。由于無法控制分散在斯大林格勒的蘇聯(lián)紅軍抵抗區(qū),瓦西里·伊萬諾維奇·崔可夫(Chuikov)也同樣放棄了對其軍隊的集中控制。其結(jié)果后來被分析為一種“突發(fā)行為”,即獨立單位之間的互動創(chuàng)造了一個所謂的“復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)”(complex adaptivesystem),使軍事行動的總效果大于其組成部分的總和。[25]由幾位軍事理論家在戰(zhàn)間期發(fā)展起來的“機動戰(zhàn)”,在第二次世界大戰(zhàn)的歐洲戰(zhàn)場中被德軍和盟軍都實施過,它也是基于增加自主權(quán)和主動性等原則。[26]同樣,以色列建筑師沙龍·羅特巴德提醒我們,在每一場城市戰(zhàn)役中,出于當(dāng)?shù)貞?zhàn)術(shù)的需要,都會重新發(fā)明穿墻作戰(zhàn)的方法。[27]這種戰(zhàn)術(shù)最早見于托馬斯·比若(Thomas Bugeaud)元帥的《街道與房屋戰(zhàn)爭》,是在巴黎工業(yè)革命時期以階級為基礎(chǔ)的城市戰(zhàn)斗中采取的反叛亂戰(zhàn)術(shù)。[28]比若建議不要從正面攻入街壘,而是從側(cè)面進入,沿著橫跨界限墻的“地面隧道”進行“鼠洞”,然后從側(cè)面突襲街壘。在街壘的另一邊,路易-奧古斯特·布朗基(注:Louis-August Blanqui,法國社會主義革命者)在十年后將這一微觀戰(zhàn)術(shù)方法寫進了他的《軍隊須知》。[29]對布朗基來說,路障和老鼠洞是用來保護自治的城市飛地的互補要素。這一點是通過對城市語法(urban syntax)的完全顛覆。運動的元素——鋪路石和馬車——變成了靜止的元素(路障),而現(xiàn)有的靜止元素——墻壁——變成了路線。城市中的戰(zhàn)斗,以及為城市而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗,與對城市的闡釋是等同的。

然而,盡管這里有一些相似之處,但當(dāng)代的蜂群戰(zhàn)術(shù)不僅取決于穿墻移動的能力,還取決于獨立部隊在城市縱深中的定位、導(dǎo)航和與其他部隊協(xié)調(diào)的技術(shù)能力。在巴拉塔的行動中,7000名以色列國防軍士兵在營地和后來的老城中移動——科哈維將此稱為“侵染”(infestation)——幾乎不踏足街道。為了進行這樣的演習(xí),每支部隊都必須了解自己在城市地理中的位置,與其他部隊和作戰(zhàn)空間內(nèi)的敵人的相對位置,以及與整個演習(xí)邏輯有關(guān)的位置。在我對一名以色列士兵的采訪中,他這樣描述同時進行的戰(zhàn)斗的開始:

我們從來沒有離開過建筑物,完全是在住宅之間前進......在一個由四座住宅組成的街區(qū)中移動需要幾個小時……,我們所有的人——整個旅——都在巴勒斯坦人的住宅中,沒有人在街上……,在整個戰(zhàn)斗中,我們幾乎沒有冒險出去……,誰在街上沒有掩護,就會被射殺。我們在這些建筑物內(nèi)劃出的空間里設(shè)立了我們的總部和睡眠營地......這使得我們無法制定戰(zhàn)斗方案或單軌的計劃來貫徹執(zhí)行。[30]

事實上,城市戰(zhàn)爭是最典型的后現(xiàn)代戰(zhàn)爭。在城市現(xiàn)實的復(fù)雜性和模糊性中,人們對有邏輯的結(jié)構(gòu)、單一軌道和預(yù)先計劃的方法的信念消失了。平民變成戰(zhàn)斗員,戰(zhàn)斗員又變成平民。身份的變化和性別的變化一樣快;角色從女人變成了武裝的男人,就像一個臥底的“阿拉伯化”以色列士兵或一個偽裝的巴勒斯坦戰(zhàn)士從衣服下面取出一挺機槍一樣快。對于一個在這場戰(zhàn)斗中被抓到的巴勒斯坦戰(zhàn)士來說,以色列人無處不在:后面、側(cè)面、右邊和左邊。[31]由于巴勒斯坦游擊隊?wèi)?zhàn)士有時也會以類似的方式,通過預(yù)先計劃好的空隙進行機動作戰(zhàn),因此大多數(shù)戰(zhàn)斗都發(fā)生在住宅內(nèi)。有些建筑就像千層蛋糕,巴勒斯坦人被困的樓層上下都有以色列士兵。

4. 軍事理論

我問納維,批判理論對于他的教學(xué)與訓(xùn)練有何重要之處。他回答道:

我們運用批判理論主要是為了批判軍事建制(military institution)本身——它的概念基礎(chǔ)固定而且笨重……理論對于我們來說是重要的,這是為了闡明在現(xiàn)存的范式和我們想要達到的目標(biāo)之間存在的那個鴻溝……沒有理論,我們就無法理解在我們身邊發(fā)生的不同事件所具有的意義,如果不是使用了理論的話,這些事件看起來就會是沒有關(guān)聯(lián)的。

在關(guān)于另一點的采訪上,他又回到了教育問題上:

我們之所以建立這個學(xué)院,是因為我們相信教育,而且也需要一個學(xué)校來發(fā)展我們的理念……目前為止,學(xué)院已經(jīng)對軍事產(chǎn)生了巨大的影響……它已經(jīng)成為了軍事中的一個顛覆性的節(jié)點(subversive node)。通過對幾名高級軍官進行訓(xùn)練,我們使系統(tǒng)(以色列國防軍)中充滿了顛覆性的行動者(agents)……他們會提出質(zhì)疑……一些身居要職的人在談到德勒茲或者屈米時完全不會感到尷尬。

我問他:“為什么讀屈米(Tschumi)?”

納維:在屈米的著作《建筑與離析》中體現(xiàn)了離析(disjunction)的觀念,這一觀念對于我們來說有很大價值…屈米有另一種認(rèn)識論的進路——他想要破除單一視角的知識和中心化的思維。他通過各種不同的社會實踐,以不斷移動的視點來看待世界……屈米創(chuàng)造了一種新的語法——是他形成的觀念構(gòu)成了我們的思想。[32]

我:屈米……?為什么不學(xué)德里達和解構(gòu)呢?

納維:我們的將軍都是建筑家……而屈米對行動,空間及其表征之間的關(guān)聯(lián)加以概念化。《曼哈頓手稿》(注:屈米提出的一個計劃,它記錄了紐約中央公園發(fā)生的一起謀殺案)給了我們以工具,使我們制定行動計劃的方式完全不同于在地圖上畫簡單的線條。它提供了策劃行動的可用符號。德里達對于我們來說有一點過于隱晦了。我們同建筑家之間有更多的共鳴——我們結(jié)合了理論與實踐。我們可以閱讀,但是我們也明白如何建造,如何摧毀,有時是如何殺戮。

伯納德·屈米,著名建筑評論家、設(shè)計師。圖源:Architectual League of New York

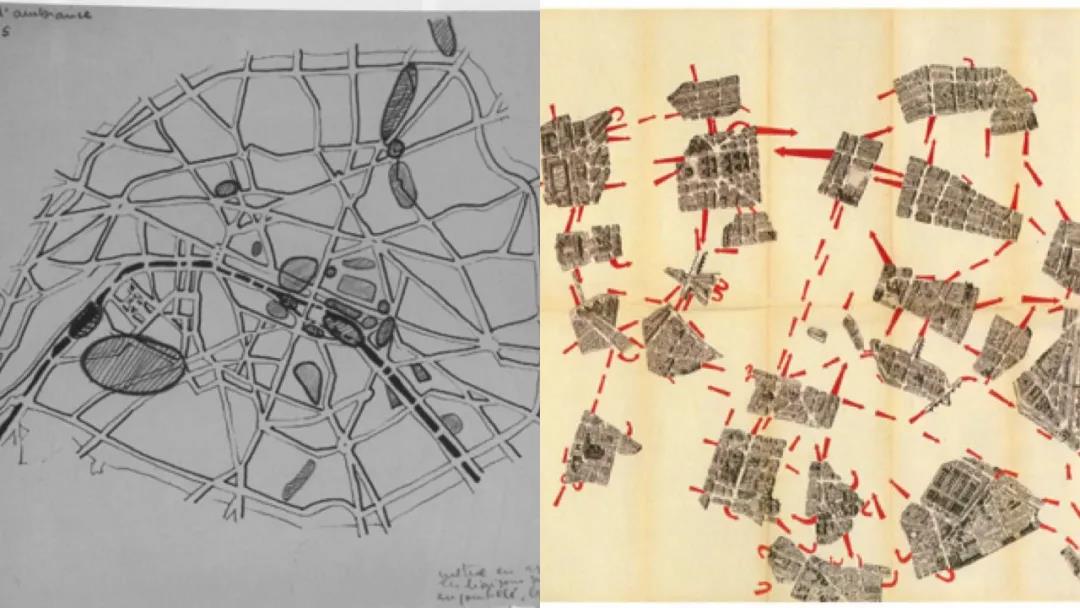

除了上述的理論之外,納維還提到了城市理論中的一些典型元素,譬如情境主義的漂移(dérive)的實踐——這是一種在城市中游蕩的方法,它基于情境主義者的心理地理學(xué)(psychogeography)——以及異軌(détournement)的實踐——對已經(jīng)建立起來的或是被占有了的建筑物進行改造,使其服從于同其設(shè)計職能不同的目的。這些當(dāng)然是居伊·德波(Guy Debord)和情境主義國際中的其他人物所構(gòu)想出的,他們將其作為拆解資本主義城市中既已構(gòu)成的等級結(jié)構(gòu),打破私人與公共、內(nèi)部與外部、使用與功用之間的邊界的一般策略;[33]他們將私人空間替換為一種“無邊界的”公共表面。納維引述了喬治·巴塔耶的著作,有些是直接的引用,有些是從屈米的著作中引用的,在其中,巴塔耶把握到了攻擊建筑的欲望。巴塔耶自己的戰(zhàn)斗號召的本意在于,廢除戰(zhàn)后秩序中僵化的理性主義,逃離“建筑化的拘束衣”,并將個人被壓抑的欲望解放出來:“建筑的紀(jì)念碑式分泌物現(xiàn)在真正地支配了整個地球,將奴性的諸眾聚集在它們的陰影之下,強加給人們贊美與驚奇、秩序與束縛,對這樣的建筑加以攻擊,可以說,必然是對人的攻擊。”[34]對于巴塔耶、屈米和情境主義者這樣的人來說,城市的壓抑性力量被在其中穿梭與跨越的運動所顛覆。在戰(zhàn)后的年代,當(dāng)我在這里所提到的這些“左翼”的理論觀念得到發(fā)展時,對于主權(quán)國家結(jié)構(gòu)維護或促進民主的能力的信心不斷減弱。那時的“微觀政治”(micro-politics)是一種嘗試,它試圖在身體、性與主體間性的親密層面上,構(gòu)成精神和情感上的游擊戰(zhàn)士。個人的東西成為了顛覆性政治的要素。如此一來,它就是一種從形式上的國家機器逃離到私人領(lǐng)域的策略,后來又向外得到了擴展。這些理論被構(gòu)想出來是為了違犯城市中確立起來的既有的“布爾喬亞秩序”——堅硬而固定的墻壁在物質(zhì)與形式上具現(xiàn)化了這一壓抑。但在這里,這些方法被加以規(guī)劃,其目的卻是為了構(gòu)想對一個“敵方”城市展開戰(zhàn)術(shù)進攻的形式。人文學(xué)科的教育常常被認(rèn)為是反對帝國主義的最好的、持續(xù)性的武器,卻為帝國主義所采用,當(dāng)作自身的武器。

Guy Debord 1957年的巴黎的心理地圖(Psychogeographique de Paris. Speech on the Passions of Love)

本文的目的并不是去糾正軍事思想家在對于特定理論的使用和闡釋中的所犯下的錯誤和夸大其詞的弊病。很明顯,納維想要突出他作為對于顛覆性的理論的“顛覆者”角色,同時也享受這一點。在交流中,他經(jīng)常提出一些令人發(fā)指的主張。他重復(fù)了一個事實,那就是他的工作和他的理論實踐的最終目的就是殺戮:“你有讀過那本關(guān)于‘親密殺人’的書嗎?……為了殺人,我們必須來到我們想要殺死的人身邊…我們絕不是想要占領(lǐng)一個地區(qū),然后便離開。”此外,在軍事上運用理論當(dāng)然不是什么新鮮事。軍人哲學(xué)家的形象已經(jīng)是以色列軍事史上的老調(diào)重彈。在20世紀(jì)60年代,學(xué)術(shù)教育就已經(jīng)成為了軍事職業(yè)的一部分,許多高級軍官從美國留學(xué)歸來,在一起討論斯賓諾莎,通過斯賓諾莎的“廣延”概念來描述戰(zhàn)爭空間,特別是1967年六月戰(zhàn)爭中的軍事占領(lǐng)。所以,在這一點上,這不是歸咎于理論的問題。我們需要的是承認(rèn)和理解他們所使用的左翼理論中的特殊方面,他們使用這些理論不是為了顛覆權(quán)力,而是為了投射權(quán)力。當(dāng)我向納維本人詢問他所使用的理論的意識形態(tài)基礎(chǔ)時,他回答道:

馬克思主義意識形態(tài)具有一定魅力,甚至有著某種價值,但我們必須把這一點同我們能夠從中提取出來用于軍事用途的部分區(qū)分開來。理論并不僅僅是為了求取烏托邦式的社會政治理想,我們可能會喜歡這種理想,也有可能厭惡它,但理論更是基于一種方法論,它試圖擾亂和顛覆現(xiàn)存的政治、社會、文化或軍事秩序。理論的破壞性能力(在別處他用了“虛無主義”一詞)才是理論中為我們所喜愛和使用的那個方面……這種理論和它的社會主義理想并不是完全綁定的。

5. 透明之墻

特別地強調(diào)城市區(qū)域中軍事行動,是為了發(fā)展未來旨在進行“壁的去壁化”(un-walling of the wall)的技術(shù)和技巧(用戈登·馬塔-克拉克的話來說)。[35]除了在物理上突破墻壁之外,一些新的方法也被設(shè)計出來,使得士兵能夠看到和射擊墻壁的另一側(cè)。一個名為科邁羅(Camero)的以色列公司開發(fā)了一種手持式跨壁視覺機器,結(jié)合了熱成像和超寬帶雷達,能夠和醫(yī)用超聲波一樣產(chǎn)生堅固物體后面的空間中的生命體的三維渲染圖像。[36]這些圖像將人呈現(xiàn)為模糊的熱源,在抽象的透明介質(zhì)上浮動著,一切堅實的東西——墻壁、家具、目標(biāo)——都被熔于這一介質(zhì)之中。能夠穿透墻壁的特殊子彈也被研制出來,這種子彈無需彈頭偏轉(zhuǎn),使得穿壁的視覺和射擊能力得到了完善。如此一來,穿墻雷達會在未來的軍事實踐與建筑之間的關(guān)聯(lián)中產(chǎn)生根本性的影響。它的未來發(fā)展將會使其具有將一切建筑環(huán)境以及生命變得透明可見的能力,它會將城市景觀如同紗布般揭起,使固態(tài)建筑有如蒸發(fā)殆盡。使一切擁有“字面意義上的透明性”(transparency)的工具,它構(gòu)成了一個這樣的世界的主要組成部分:一個軍事上的幽靈般的幻想世界,這個世界中的一切都進入了沒有邊界、沒有束縛的流動性,城市成為了可航行的空間,成為了一片海洋。通過設(shè)法看見不可視者,使時空坍塌,并在空間中移動,軍方力求將當(dāng)代的技術(shù)與(幾乎是當(dāng)代的)理論提高到形而上學(xué)的層次——就是要從物理現(xiàn)實的此時此地中超越出來。

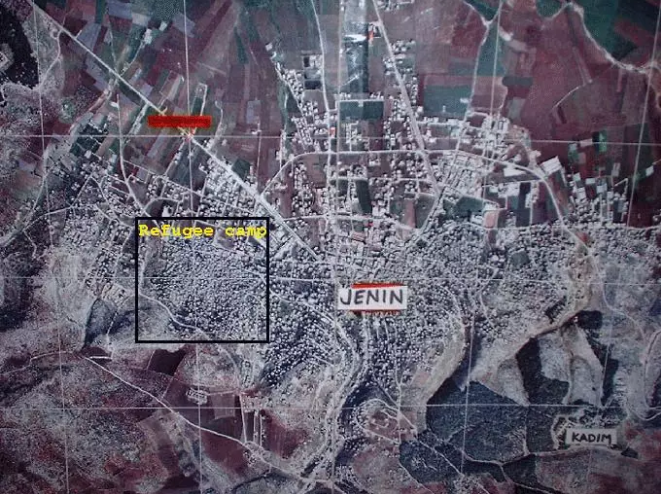

這一點同樣與造成“可控的”破壞(controlled destruction)的技術(shù)相關(guān)。2002年4月,在國際上爆發(fā)了對杰寧(Jenin)難民營被毀的抗議后,以色列國防軍認(rèn)為,必須進一步發(fā)展對于工兵部隊的教學(xué),提升他們的“破壞的藝術(shù)”(art of destruction),因為破壞走向了失控。在一場于特拉維夫舉辦的軍事會議上,一名以色列的工兵軍官向他來自國際各地的聽眾說道,“在對于建筑建造和建筑結(jié)構(gòu)的研究的幫助下”,目前,“軍方已經(jīng)能夠移除建筑物中的一層,而不會完全摧毀這座建筑,或者移除一排建筑中的一個,而不會破壞其他的建筑物。”[37]這證實了,如果不是言過其實的話,“如同外科手術(shù)一樣”移除建筑物的部分是工兵對于“智能武器”邏輯的回應(yīng)。以色列使用的“智能武器——比如”在“定點暗殺”(targeted assassinations)行動中使用的那些——所反而帶來了更大規(guī)模的平民傷亡,是因為精確性的幻覺使軍方和政界將在平民地區(qū)使用爆炸物的行動正當(dāng)化了,而在那里,使用爆炸物就一定會導(dǎo)致對于平民的傷害——阿克薩群眾起義期間,加沙每有一次有意圖的殺人行動,就會導(dǎo)致兩名平民死亡[38]。類似,“智能破壞”的空想出來的能力,以及試圖施展“精密”集群戰(zhàn)術(shù)(sophisticatedswarming),在長時段內(nèi)將會帶來比“傳統(tǒng)”策略還要更多的破壞,因為這些方法以及和這些方法相關(guān)的操縱式的、亢奮的辭令,讓決策者們得以頻繁使用這些手段。因此,批判性審視這一方面的軍事語言是至關(guān)重要的。高度亢奮的軍事理論和軍事技術(shù)“言論”試圖將戰(zhàn)爭描述為遠(yuǎn)程的、無影響的、輕易的、快速的、激動人心的、幾乎沒有任何代價的(對于軍方來說)。于是,暴力被當(dāng)作可接受的,公眾也更傾向于支持暴力。這樣一來,通過進一步發(fā)展和傳達新的制造戰(zhàn)爭的技術(shù),從軍事上加以解決是可接受的,這一幻覺已經(jīng)被植入到了公眾當(dāng)中。然而,正如迄今為止無數(shù)的實例所證實了的那樣,這其中也包括在巴拉塔(Balata)難民營和納布盧斯舊城區(qū)(Kasbah of Nablus)開展的行動,城市戰(zhàn)爭的現(xiàn)實比軍方所描繪的那樣要更為骯臟和血腥。

所以,我們可以認(rèn)為,使用德勒茲的理論不過是一種宣傳的形式嗎?將理論當(dāng)作僅僅是宣傳而藐視它,這樣做太過容易了。因為,正如“智能武器”的概念一樣,這一理論在巴以沖突中既有實際的功能,又有其話語上的功能。就其實際功能而言,德勒茲的理論在多大程度上影響了軍事的策略與控制,這是一個有關(guān)理論與實踐之間的關(guān)聯(lián)的問題,因而也頗為復(fù)雜。很明顯,理論創(chuàng)造了新的感受力,并有助于對不同的知識領(lǐng)域中各自獨立地涌現(xiàn)出來的觀念加以解釋和進一步的發(fā)展。就其話語而言,如果戰(zhàn)爭不是殲滅的全面戰(zhàn)爭的話,就總是敵對雙方之間的一場話語。每一次軍事行動都是為了同敵人交流某種東西,表露、威脅、示意。所以,關(guān)于蜂群戰(zhàn)術(shù)、定點殺戮,以及智能破壞的言論,能夠有助于軍方同其敵人的交流,告訴他們,自己僅僅使用了全部的毀滅力量中的一部分。

在這一方面,一次集群行動就是一次警告:“下一次我們將會通過不受約束的殘忍來減少更多的傷亡”,——正如在杰寧難民營所做的那樣。[39]因而,以色列軍的突襲就可以在抵抗者的心中被投射為一種“較小的惡”,是相對于軍方所掌握的徹底摧毀能力的一種更為溫和的選擇;而如果敵人突破了暴力的可接受的程度,或是違背了某種不成文的規(guī)則的話,軍方的毀滅能力就會走向釋放。在軍事行動理論中,軍方永遠(yuǎn)不動用全面摧毀的能力是非常關(guān)鍵的;他們總是保存不斷增加暴行等級的能力。如果沒有這一相對的“限制”,恐懼和威脅就會毫無意義。

6. 移動屋墻

以色列國防軍對于杰寧難民營的摧毀——在這一40000平方米的區(qū)域內(nèi)有著超過四百座建筑[40]——可以說為難民營創(chuàng)造了一種全新的布局。在戰(zhàn)役的結(jié)束階段,可以看到,新的道路被開鑿,現(xiàn)有的道路被拓寬,難民營的中心辟開了一片空地。坦克與其他軍用車輛能夠沿著新的和被拓寬的那些道路深入到難民營內(nèi)部。事實上,對難民營中心的肆意破壞始于4月9日,當(dāng)時巴勒斯坦游擊隊?wèi)?zhàn)士在難民營哈瓦辛區(qū)的一次伏擊中設(shè)法殺死了13名以色列國防軍士兵——游擊隊使整條小巷坍塌在以軍士兵身上,把建筑結(jié)構(gòu)作為武器。

戰(zhàn)斗結(jié)束后,巴勒斯坦的難民營居民與聯(lián)合國代表之間發(fā)生了沖突,這可能也反映出了設(shè)計同毀滅之間的關(guān)系的另一個方面。下面的信息主要基于一項影視研究項目,這一項目是納達夫·哈雷爾(Nadav Harel)、安塞爾姆·弗蘭克(Anselm Franke)和我在難民營重建期間進行的。阿拉伯聯(lián)合酋長國的紅新月會捐贈了約2700萬美元,用來讓聯(lián)合國救濟和工程處(UNRWA)在難民營實施一項新的總計劃,并用新的住房來代替大部分被摧毀的住房。[41]這些計劃的公開展示引發(fā)了一系列的沖突。簡要地說,據(jù)我所知,重建計劃中存在著兩個有爭議的問題。第一個涉及道路布局:工程處的工程師提議用以色列國防軍所破壞的路徑來加寬難民營的道路。九條大街被以色列國防軍的坦克用作進入難民營的通道,它們被推土機所加寬,這些大街會按照新的、“加寬后的”尺寸來重建。它們從五米多一點的寬度被伸長到將近七米——剛好寬到足夠讓以色列坦克轉(zhuǎn)向,而不會撞向房屋墻壁。在某些情況下,以色列軍隊只在底層進行拓寬。他們把外墻向內(nèi)離原來的位置“推動”近一米,使得上面的樓層懸垂在街上。[42]盡管工程處的提案被認(rèn)為是對于難民營的交通管理的一項改進,難民營的人民委員會——在其中,武裝組織具有關(guān)鍵的影響——抗議稱,拓寬道路可能會使以色列坦克輕松地駛過難民營地。[43]委員會的一名成員公開表示抗議,堅持認(rèn)為“應(yīng)該讓以色列坦克更難,而不是更容易進入難民營”。[44]爭議以工程處行使在難民營事宜上的權(quán)威,不加理會地按照“加寬”方案進行重建而告終。工程處的項目負(fù)責(zé)人,[45]貝特霍爾德·威倫巴赫(Berthold Willenbacher)在一份事后的道歉中說,重新設(shè)計的軍事方面單純是一個負(fù)面的副作用:“我們設(shè)計了一條以色列人可以讓坦克通過的通道,我們本不應(yīng)這樣做,因為比起狹窄的小巷,武裝人員逃走的機會更加渺茫。我們沒有考慮到這一方面。”[46]然而,委員會的成員對我們說,他們相信這一決定是工程處有意做出的,是為了保護新修建的“資產(chǎn)”。

一場相關(guān)的爭端有關(guān)于墻壁作為視覺障礙的性質(zhì)和功能,這場爭端在人民委員會本身的成員當(dāng)中爆發(fā)。在難民營內(nèi)的部分建筑中,小院同街道被兩米高的圍墻隔開。墻后面的院子是婦女和兒童玩耍和烹飪的地方。在行動期間,這些墻被以色列國防軍士兵所摧毀,目的是為了暴露出可能的狙擊手藏身處。第二場爭論的議題是這些圍墻的高度。哈馬斯在人民委員會中的代表要求這些墻要低于平均的視線高度,以確保伊斯蘭教的端莊準(zhǔn)則(codes of modesty)不會被松懈。于是,這場爭論開始涉及到隱私問題。哈馬斯嘗試降低庭院圍墻,試圖建立一種監(jiān)視制度,盡管同上文中提到的以色列的監(jiān)視策略在意圖上有所不同,這同樣可以被視為一種使墻透明化的嘗試。這場爭論終結(jié)于由多數(shù)的世俗派法塔赫所控制的委員會反對降低圍墻,允許重建難民營的納布盧斯建筑師希達雅·納芝米(Hidaya Najmi)(自重建以來始終注意不進入營地)繼續(xù)設(shè)計高墻和私人庭院。

因此,第一場爭論證明,“通過破壞來設(shè)計”的邏輯被擴展到難民營的重建中,城市的布局增加了它的滲透性(permeability)。新的布局能夠使以色列國防軍未來的武裝入侵對財產(chǎn)造成更少破壞。以色列國防軍能夠以“傳統(tǒng)的方式”進入難民營,重型車輛可以在不破壞建筑物的情況下移動,士兵也可以不擊碎界墻(party walls)。由于負(fù)責(zé)建筑的修繕和維護是在敵對狀態(tài)下進行的,這種設(shè)計同毀滅集中營的軍事邏輯形成了共謀,這恰恰落入了一個更為明顯的陷阱——“人道主義的悖論”——這意味著,在某些條件下,人道主義援助可能最終幫助了壓迫者。

如果第一場爭論關(guān)注的是滲透性問題,第二個關(guān)注的則是透明性問題。二者都展示了墻壁的能量,墻壁意味著不同的城市和社會秩序。這些爭論反映了以色列人的又一個幻想:巴勒斯坦人的抵抗可以通過破壞和重組其棲息地而被制服。正如斯蒂芬·格拉漢姆(Stephen Graham)所證明的那樣,巴勒斯坦城市和難民營常常被以色列國防和政治人物想象成物質(zhì)垃圾的無形式聚合體——一種易成型的“固態(tài)”,以色列國防軍士兵可以穿過這種聚合體而挖掘或開鑿出自己的道路,用他們的運動重新設(shè)計空間。[47]因此,反抗就會被這些“設(shè)計”行動所體現(xiàn)出來的那種組織簡化所抑制;這種行動的效應(yīng)可能會帶來建筑構(gòu)造的“現(xiàn)代化”。的確,城市毀滅(urbicide)的歷史很大程度上就是由基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和衛(wèi)生改進的歷史所推動的。基礎(chǔ)設(shè)施的升級和生活標(biāo)準(zhǔn)的提高試圖消除引起不滿的條件,但是也會越來越創(chuàng)造出弱點,減弱城鎮(zhèn)人口主動反抗的動力。

必須指出的是,同納布盧斯舊城區(qū)不同,上面提到的所有的地方都是難民營。在難民營中,城市毀滅的問題并不是直接發(fā)生的。難民營的本質(zhì)是其暫時性,它表明了要求回歸的迫切性。暫時感通常會通過將難民營中的生活條件控制到最低限度而得到維持。在一部分難民營中,污物不受限制地流淌,沒有樹木,以免難民營被視為永久性的城鎮(zhèn)。有時,在難民營中建造一座新房會被視作對于民族事業(yè)的背叛,拒絕重建計劃的往往是年輕一代。一名居住在德赫伊謝(Daheisha)難民營的年輕巴勒斯坦激進主義者對制片人埃雅爾·希文(Eyal Sivan)說:“他們(聯(lián)合國)種樹,我們(法塔赫激進主義者)就連根拔起”。事實上,一個人在難民營有一處住址,通常意味著其在失去的領(lǐng)土上仍留有一個地址。這本身就能夠解釋,為什么有12000人在德赫伊謝難民營登記為居民,但那里實際上只有8000人居住。

杰寧難民營的“升級”,以及隨之將其整合入杰寧市中,這可能會破壞這種暫時性的地位。事實上,自難民問題產(chǎn)生以來,這已經(jīng)成為了以色列戰(zhàn)略思想中的核心部分。的確,按照湯姆·塞格夫(Tom Segev)近來披露的文件,在1967年戰(zhàn)爭之后,以色列政府立即討論了第一個在被占領(lǐng)的西岸地區(qū)進行建設(shè)的提案,為來自加沙的巴勒斯坦難民建造新的城市。重新安置難民,將他們轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)居民,意味著將“難民問題”的物理上的前提條件加以滲透和破壞。[48]阿里埃勒·沙龍(Ariel Sharon)在1971年作為加沙的軍事指揮官,以及在1981年任國防部長時,監(jiān)督了將加沙難民安排到專門在難民營旁設(shè)置的以色列式住宅區(qū)居住。在穆罕默德·巴克里(Mohammed Bakri)在2002年4月發(fā)生的摧毀之后立即拍攝的電影《杰寧,杰寧》(Jenin Jenin)中,在難民營居民的采訪中交流了這樣一種印象,只有當(dāng)破壞與失去居所的威脅再次產(chǎn)生時,難民營才會被接受為一個城市。“難民營毀滅”(campicide),如果存在這樣一個詞的話,與“城市毀滅”的意義有一定的不同。矛盾的是,它描述的是將難民營建成一個城市,同時失去了其臨時“難民營”的地位。正是在這一語境下,我們才能夠理解杰寧難民營人民委員會中的一名成員提出的如此的主張,當(dāng)他看到了新建成的奶油色永久住宅后,他斷言:“我們失去了歸家的權(quán)利”。[49]

6. 狗鎮(zhèn)效應(yīng)

法律和限界依然是…不成文的法律……在邊界得以確立的地方,對手不僅被消滅;實際上,他也被賦予了權(quán)利,即便勝利者在權(quán)力上的優(yōu)越性是全面的。而這些(邊界),在一個魔力般地模棱兩可的方面,是‘平等’的權(quán)利:對雙方來說,對條約而言,它是同一條不可跨越的界線。——沃爾特·本雅明[50]

墻壁或圍欄的系統(tǒng)僅僅是以色列在沖突區(qū)域施加“分離的政治”(politics of separation)其中的一個部分。這種政治按照以下原則運作:那就是對于以色列士兵(在一種較小的程度上也是對于移民和以色列公民來說)空間應(yīng)當(dāng)是“平滑”、“液態(tài)”和“可滲透的”;但它對于巴勒斯坦人來說必須保持“條紋化”和“固態(tài)”。除了在西岸建立的墻壁與圍欄以外,以色列人還建立了各種各樣的臨時邊界性裝置:“壁壘”、“封鎖線”、“道路封閉”、“路障”、“檢查站”、“隔離區(qū)”、“特別安全區(qū)”、“軍事禁區(qū)”、“殺戮地帶”。這些都是可傳輸?shù)摹⒖烧归_的、可移除的、可變動的“邊界裝置”(border devices),將巴勒斯坦人能夠移動的區(qū)域皺折和延展。這些分界線的物質(zhì)性在場具有各不相同的形式。有時它們幾乎完全沒有物質(zhì)存在(例如下達的關(guān)閉令)。有的時候,它們區(qū)分出了滲透性的不同程度(例如“呼吸式封鎖”)。在成為物質(zhì)性的之前,邊界是概念性的和聲明性的,有時它們甚至逾越了物質(zhì)。

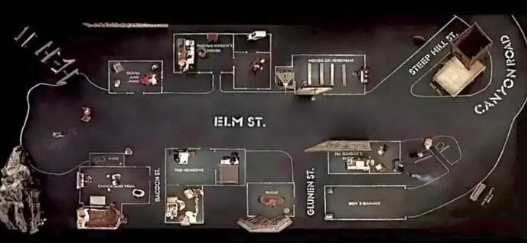

在拉斯·馮·提爾(Lars von Trier)的電影《狗鎮(zhèn)》(Dogville)中,房屋之間的邊界、內(nèi)部與外部空間之間的邊界都是在室內(nèi)地板上畫出來的,沒有物質(zhì)性的擠壓。然而這些標(biāo)記仍然具有決定角色的運動的能力。而在這里,軍事命令,施加這些命令的意愿和手段,也能夠在物理上的工事之前創(chuàng)造出壁壘,有時甚至逾越了這些物理事物。另一方面,如果沒有法律和軍事上的手段來強制執(zhí)行,最強大的物質(zhì)性邊界都是沒有意義的。一座沒有法律權(quán)威的堡壘就成為了透明的。盡管被占領(lǐng)的加沙和埃及之間的墻壁是最堅固的,在以色列國防軍完成重新部署后僅一天,這座墻就被推倒了,因為維持這座墻的政權(quán)被取締了。它曾經(jīng)佇立著,完全是因為以色列當(dāng)局愿意用火力和死亡來維持它的存在。

納維所提出的撤退的前提條件——“只要我仍能越過這道圍欄”——意味著一種有條件的撤退,到了緊急情況便可以被取消。事實上,以色列在領(lǐng)土上做出任何讓步的前提條件,自奧斯陸協(xié)議以來劃定的臨時邊界線,其中都有一項條款,它保證了一個例外的存在,那就是在某些緊急安全情況下——以色列可以自己宣稱進入了這種狀態(tài)——以色列有權(quán)“緊追”(hot pursuit)。通過這一權(quán)利,以色列就能夠強行進入巴勒斯坦控制的地區(qū),進入街區(qū)與住房尋找嫌疑人,并將這些嫌疑人帶回以色列進行審訊和拘留。這無疑打破了本雅明的引文中所說的墻的對稱性質(zhì)。只要這一允許“緊追”的條款繼續(xù)被包含在巴以協(xié)定制造,以色列就仍然在巴勒斯坦領(lǐng)土上擁有主權(quán)——這僅僅是因為,它能夠宣布例外狀態(tài),使其越過邊界,進入巴勒斯坦城市。[51]

7. 非閱讀

建筑空間的語詞,至少是其名詞,似乎就是“室”(rooms),這些范疇以綜合或是組合的方式(syncategorematically)被各式各樣的空間性動詞和副詞所敘述和闡發(fā)(舉例來說,走廊、門道和樓梯),它們又被以涂料、家具、裝飾與擺設(shè)的形式出現(xiàn)的形容詞所加以修飾。——弗雷德里克·詹姆遜[52]

按照漢娜·阿倫特的觀點,希臘城市中的政治領(lǐng)域,在字面的意義上,是被兩種樣式的墻(或是墻一樣的法律)所擔(dān)保的:城市周圍的墻,這座墻界定了政治的區(qū)域;以及公共區(qū)域和私人住房之間的墻,這座墻擔(dān)保了私人空間的自主性。“前者包圍和保衛(wèi)了政治生活,后者遮擋和庇護了家庭的生物性生命過程。”[53]如果沒有這些墻,“就只會有一大片房子,一個集鎮(zhèn)(asty),但不會有一座城市、一個政治共同體。”[53]把作為一個政治領(lǐng)域的城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)分開來的東西,是基于維護了公眾和私人領(lǐng)域的那些要素所具有的概念上堅固性(conceptual solidity)。在物理上或是概念上毀滅它們,就意味著,城市變成非政治領(lǐng)域,成為沒有權(quán)利的主體棲息之地。

在歷史上的圍城戰(zhàn)役中,攻破外城墻就標(biāo)志著主權(quán)的毀滅。因此,圍城的“藝術(shù)”便考察城市外緣的幾何形狀,以及發(fā)展出攻破這樣的城墻所需要的同等復(fù)雜的技術(shù)。在當(dāng)代的城市行動研究中,如上文所述,越來越關(guān)注僭越由住宅圍墻(domestic wall)所具現(xiàn)化了的限制所需要的方法。在這方面,我們可以將城市中的圍墻視作城墻——律法運作的邊緣,民主城市生活的基本條件。正是司法與物理之間的相互作用構(gòu)成了一座城市,而在這種相互作用中,至關(guān)重要的從而就是兩個相互關(guān)聯(lián)的政治概念:主權(quán)與民主。我們可以將前者理解為“墻壁”(在國家那里則是邊界),它被指派去保護后者,而后者又依賴于對私人領(lǐng)域的保護——私人的領(lǐng)域不僅是被定義為房屋的私人內(nèi)部空間,而且自宗教改革以來,也被定義為良心自由(freedom of conscience)。[54]于是,主權(quán)在“城墻”(或邊界)的觀念中得到了具現(xiàn)化,它界定并保護著(城市)國家的主權(quán)邊界,而民主則是由界墻的保護所具現(xiàn)化的,它分離并界定了私人空間。對于阿倫特來說,社會的產(chǎn)生就是oikia或家庭的興起:

即使柏拉圖的政治規(guī)劃預(yù)見了對私人財產(chǎn)的取消,并把公共領(lǐng)域擴大到完全消滅私人生活的程度,他也仍然懷著極大的尊敬談及宙斯·赫啟歐斯——邊界線的保護者,而且把一個不動產(chǎn)和另一個之間的邊界(horoi),稱為神圣的,而看不到這和他的主張有任何矛盾。[55]

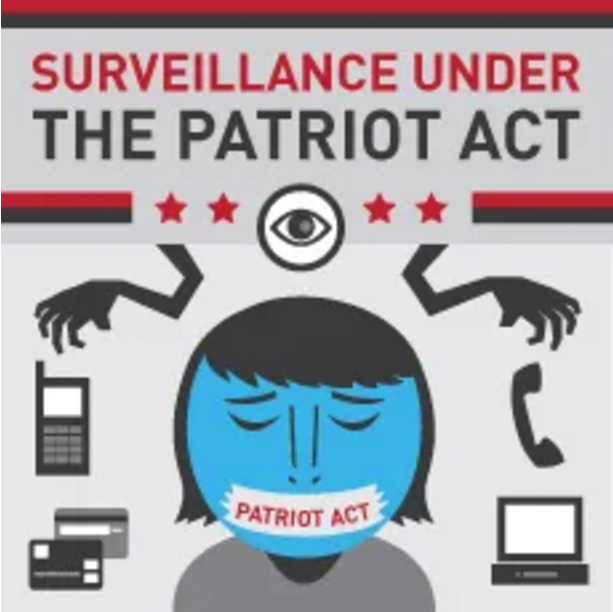

突破住宅圍墻這個物理、視覺和概念上的邊界,這標(biāo)志著“例外狀態(tài)”最激進的表現(xiàn)形式。在其中,對私人界限的抹消成為了一種核心工具。在這一語境下,我們才能夠理解在美國的愛國者法案擴大的所謂“偷窺授權(quán)狀”(sneak and peek warrants)中,是什么事關(guān)重大,這一授權(quán)狀允許聯(lián)邦探員秘密進入私人領(lǐng)域,進入嫌疑人的私人空間。[56]住宅圍墻的概念化形式就是邊界,住所就是敵人的領(lǐng)地,而侵入房產(chǎn)就相當(dāng)于武裝入侵。“國土安全”(現(xiàn)在我們可以將其戲稱為“家庭安全”)因而處于民主控制之外。軍事分析家們?yōu)榈吕掌潯⒓铀⑶滓约捌渌怂鶐淼目赡苄愿械叫老踩艨瘢驗檫@種內(nèi)部轄域——顛覆性的私人微觀主權(quán)(micro-sovereignty of privacy)——現(xiàn)在代表著他們的權(quán)力與主權(quán)潛在地延伸到了先前所不能及的場所。如此一來,對“家庭”——親密空間、主體性的空間——的入侵就形成了又一處“最后的邊疆”。

穿越墻壁的軍事實踐將建筑物的物理屬性同建筑和社會秩序的句法結(jié)合起來。為了使士兵看到墻另一邊的活的有機體所開發(fā)的技術(shù),以及穿過墻壁的能力,不僅強調(diào)了墻壁的物質(zhì)性,同時也強調(diào)了墻的概念本身。一種行動,其運作手段乃是“壁的去壁化”,它不僅破壞了法律秩序和社會秩序,而是也破壞了民主秩序本身。墻壁在物理上和概念上不再堅固,在法律上不再不可穿透,它所創(chuàng)造的功能性空間句法——內(nèi)部和外部、私人與公共,以及躲避與排除之間的分離——坍塌了。[57]法/壁(law/wall)的回文式語言結(jié)構(gòu)將這兩種結(jié)構(gòu)綁縛在一起,使它們相互依存,將建筑等同于法的構(gòu)造。城市的秩序依托于這樣一種幻想:墻壁是穩(wěn)定的、堅固的、固定不變的。的確,建筑史也傾向于將墻壁視作恒定的或是基礎(chǔ)性的——建筑學(xué)的不可還原的所予。壁的去壁化必然成為律法的終結(jié)。[58]

當(dāng)科哈維(Kokhavi)聲稱“空間僅僅一種闡釋”,聲稱他穿梭和跨越城市的建筑構(gòu)造的運動便對建筑學(xué)的要素(墻壁、窗戶和門)、因而也對城市本身做出了重新闡釋時,他使用理論語言來表明:“贏得”一場城市戰(zhàn)爭靠的不是破壞城市,而是“重新組織”城市。

如果墻壁僅僅是一堵“墻”的語詞,去壁化同樣也會成為一種再書寫(rewriting)的形式——一種由理論所推動的持續(xù)的拆解過程。能夠?qū)⒃贂鴮懙韧跉⒙締幔恳簿褪钦f,如果穿墻而過是一種“對空間做出重新闡釋”的方式,而城市的性質(zhì)對于這一闡釋的形式來說只是“相對的”,那么“重新闡釋”本身足以構(gòu)成一種兇殺的形式嗎?如果說“是的”,那么,將城市“內(nèi)外顛倒”、重新分配私人和公共空間的“逆向幾何學(xué)”(inverse geometry),就需要被定義為市區(qū)軍事行動的一種危害,而這種危害超過了行動在物理上和社會上帶來的破壞——因為我們同樣需要處理它們的“概念性破壞”。

注釋:

This article was originally written for the workshop Urbicide, theKilling of Cities? that Stephen Graham,DanielMonk and David Campbell organized at DurhamUniversityin November 2005. I would like to thankthemfortheirinvitationandcomments.Iwouldalsoliketo thank Brian Holmes and Ryan Bishop for com-menting on earlier drafts, and David Cunningham forworking so hard on making sense of thisone. A versionof this is forthcomingas a chapter in The Politics ofVerticality(Verso2006).

1. My recent workcentres around the way militaries havestartedtothinkaboutcities.ForthisreasonIhavebeen attending military conferences dealing with citiesandurbanwarfareandinterviewingmilitarypersonalinIsrael,theUKandtheUSA. Theinterviewscitedherewereconductedinthecontextof Archilab,TheNaked City, Orleans, 2004, for thecontribution of EyalWeizman, AnselmFranke and Nadav Harel. The ques-tionswere composed by Eyal Weizman and ?lming wasundertakenbyNadavHarelandZoharKaniel.Inter-viewsconductedinAugustandSeptember2004.

2. ChenKotes-Bar,?StarringHim?(?Bekikhuvo?),Ma?ariv,22 April 2005. Originally in Hebrew; alltranslationsauthor?sown.

3. Cited in HannanGreenberg, ?The Limited Con?ict: ThisisHow You Trick Terrorists?, YediotAharonot, www.ynet.co.il,23March2004.

4. Cited in ShimonNaveh, ?Between the Striated and theSmooth:UrbanEnclavesandFractalManoeuvres?,paper delivered at An Archipelago of Exception, confer-ence at the CCCB in Barcelona, 11November 2005, or-ganized by EyalWeizman, Anselm Franke and ThomasKeenan.

5. Amir Oren, ?The BigFire Ahead?, Ha?aretz, 25 March2004.

6. At least eightyPalestinians were killed in Nablus, mostofthem civilians, between 29 March and 22 April 2002.Four Israeli soldiers were killed. Seewww.amnesty.org;accessed12February2003.

7. Infacttheideaforthemanoeuvreiscreditedtoaplatooncommander and his sergeant in one of the units, bothfrom kibbutz Giva?at Haiim. See Naveh,?Between theStriatedandtheSmooth?.

8. CitedinNaveh,?BetweentheStriatedandtheSmooth?.

9. Nurhan Abujidi, whoconducted a survey in Nablus afterthebattle, found that 19.6 per cent of buildings affectedbyforcedrouteshadonlyoneopening,16.5percenthadtwo openings, 13.4 per cent had threeopenings, 4.1 percent had fouropenings, 2.1 per cent had ?ve openings,and1.0 per cent(two buildings)had eight openings. SeeNurhan Abujidi, ?Forced to Forget: Cultural Identity andCollective Memory/Urbicide: The Case ofthe Palestin-ian Territories, DuringIsraeli Invasions to Nablus His-toricCenter 2002–2005?, paper presented at Urbicide,the Killing of Cities? workshop at Durham University,November2005.

10. Sune Segal, ?What Lies Beneath: Excerpts from an Inva-sion?, November 2002,www.palestinemonitor.org/eye-witness/Westbank/what_lies_beneath_by_sune_segal.htm;accessed9June2005.SeealsoAbujidi,?ForcedtoForget?.

11. Shimon Naveh, indiscussion after delivering the lecture?DictaClausewitz: Fractal Manoeuvre, A Brief Historyof Future Warfare in Urban Environments?, at States ofEmergency: The Geography of Human Rights,a debatethat formed part of Territories Live, Btzalel Gallery, TelAviv, 5 November 2004, organized by EyalWeizmanandAnselmFranke.

12. Simon Marvin, ?Military Urban Research Programmes:Normalising the Remote Control of Cities?,paper deliv-eredatconferenceCitiesasStrategicSites:MilitarisationAnti-globalisation and Warfare, Centrefor SustainableUrbanandRegionalFutures,Manchester,November2002;StephenGraham,?FromSanctuariesto“GlassPrisons”? Global South Cities, UrbanWarfare, and USMilitaryTechnoscience?,Antipode(forthcoming).

13. WhentheexhibitionTerritories(curatedbyAnselmFranke and Eyal Weizman)arrived in TelAviv it washosted and paid for bythe B?tzalel Academy School ofArchitectureunder the directorship of Zvi Efrat. TheIsraeliMinistry of Education, which indirectly ?nancedthis exhibition, sought to ?balance it out? by includingNavehinourlistofspeakers.

14. Shimon Naveh, ?Dicta Clausewitz?. Compare Naveh?stitles to those used in, among others,Gilles Deleuze andFélix Guattari, A Thousand Plateaus, Continuum, NewYork and London, 2004; and Gilles Deleuze,Differenceand Repetition, Columbia University Press, New York,1995.

15. SeealsoShimonNaveh,AsymmetricCon?ict:AnOpera-tional Re?ection on Hegemonic Strategies, Eshed GroupforOperationalKnowledge,Tel Aviv,2005,p.9.

16. Telephoneinterview,14October2005.

17. WalterBenjamin,?A BerlinChronicle?,inOne-WayStreetandOtherWritings,Verso,LondonandNewYork,1979,p.295.

18. SeeGreenberg,?TheLimitedCon?ict?.

19. See Eric Bonabeau,Marco Dorigo, and Guy Theraulaz,Swarm Intelligence: From Natural toArti?cial Systems,OxfordUniversity Press, Oxford, 1999; Sean J.A. Ed-wards, Swarming on the Battle?eld:Past, Present andFuture, RAND,Santa Monica CA, 2000; John ArquillaandDavid Ronfeldt, eds, Networks and Netwars:TheFuture of Terror, Crime, andMilitancy, RAND, SantaMonicaCA,2001.

20. Naveh,?BetweentheStriatedandtheSmooth?.

21. CarlvonClausewitz,OnWar,Everyman?sLibrary,Lon-don,1993, pp. 119–21; Manuel De Landa, War intheAge of Intelligent Machines,Zone Books, New York,1991,pp.78–9.

22. Michel Foucault?sdescription of theory as a ?tool-box?wasoriginallydevelopedinconjunctionwithDeleuzein a 1972 discussion. See Gilles Deleuzeand MichelFoucault, ?Intellectualsand Power?, in Michel Foucault,Language, Counter-Memory, Practice,Cornell Univer-sityPress,Ithaca,1980,p.206.

23. See Arquilla andRonfeldt, eds, Networks and Netwars.See also Shimon Naveh, In Pursuit of Military Excel-lence:TheEvolutionofOperationalTheory,FrankCass,PortlandCA,1997.

24. SeeDeLanda,WarintheAgeofIntelligentMachines.

25. Col.EricM.Walters,?Stalingrad,1942:WithWill,Weapon, and a Watch?, in Col. John Antaland Maj.BradleyGericke,eds,CityFights,BallantineBooks,NewYork,2003,p.59.

26. SeeB.H.LiddellHart,Strategy,PlumBooks,NewYork,1991.

27. SharonRotbard,WhiteCity,BlackCity,BabelPress,TelAviv,2005,p.178.

28. Marshal Thomas Bugeaud, LaGuerre des rues et desmaisons,J.-P. Rocher, Paris, 1997. The manuscript waswritten in 1849 in Bugeaud?s estate in the Dordogneafter his failure quickly to suppress theevents of 1848.Bugeauddidnotmanageto?ndapublisherforhisbook,butdistributed a small edition among his colleagues. Inthe text Bugeaud suggested widening the Parisian roadsand removing corner buildings at strategiccrossroads inordertoallowforawider?eldofvision.Theseandothersuggestions were implemented by Haussmann severalyearslater.SeeRotbard,WhiteCity,BlackCity.

29. Auguste Blanqui, Instructionspour une Prise d?Armes,Sociétéencyclopédiquefran?aise,Paris,1972. Avail-able online atwww.marxists.org/francais/blanqui/1866/instructions.htm.

30. InterviewwithGilFishbein,TelAviv,4September2002.Fishbein describesthe ?rst stages of the battle of Jeninbeforethebulldozerswerecalledin.

31. CitedinYagilHenkin,?TheBestWayintoBaghdad?,

NewYorkTimes,3 April2003.

32. NavehmentionedthathecurrentlyworkswiththeHebrew translation of Bernard Tschumi?s ArchitectureandDisjunction.OriginallyBernardTschumi,Archi-tectureandDisjunction,MIT Press,CambridgeMA,1997.

33. ?Goinside,heorderedinhystericalbrokenEnglish.Inside! I am already inside! It took me afew seconds tounderstand that thisyoung soldier was rede?ning insidetomeananythingthatisnotvisible,tohimatleast.My

being “outside”within the “inside” was bothering him.Notonly is he imposing a curfew on me, he is alsorede?ningwhatisoutsideandwhatisinsidewithinmyownprivatesphere.? CitedinSegal,?WhatLiesBeneath?.

34. GeorgesBataille,?Architecture?,inEncyclopaediaAcephalica. Available online at:http://website.lineone-net/~d.a.perkins/pGBARCHI.html.

35. Brian Hatton, ?TheProblem of Our Walls?, Journal ofArchitecture 4, Spring 1999, p. 71.Krzysztof Wodiczko,?PublicAddress?,WalkerArtCentre,Minneapolis,1991,published inconjunction with an exhibition held at theWalkerArtCenter,Minneapolis,11October1992–3January1993,andtheContemporaryArtsMuseum,Houston,22May–22August1993.

36. Zuri Dar and Oded Hermoni, ?Israeli Start-Up Devel-ops Technology to See through Walls?, Ha?aretz, 1 July2004; Amnon Brazilay, ?This Time They Do Not to Pre-pare to the Last War?, Ha?aretz, 17 April 2004. See alsoAmir Golan, ?The Components of the Abilityto Fight inUrbanAreas?,Ma?arachot384,July2002,p.97.

37. SeeGreenberg,?TheLimitedCon?ict?.

38. FromSeptember2000tothetimeofitsevacuation,1,719 Palestinians were killed in Gaza – two-thirds ofthem unarmed and uninvolved in anystruggle; 379 ofthem children. SeeAmira Has, ?The other 99.5 percent?,Ha?aretz,24August2005.

39. This resonates withNaveh?s attitude to American mili-taryaction in Falluja: ?a disgusting operation,they ?at-tened the entire city… ifwe would have done just thatwewouldhavesavedourselvesmanycasualties?.

40. Some 1,500 otherbuildings were damaged and 4,000peoplewere left homeless. Fifty-two Palestinians werekilled, more then half of them civilians. Some, includ-ing those who – elderly or disabled –couldn?t leave ontime, were buriedalive under the rubble of their homes.SeeAmnesty International, Shielded fromScrutiny: IDFViolations in Jeninand Nablus, 4 November 2002; andStephenGraham,?ConstructingUrbicidebyBulldozerin the Occupied Territories?, in Cities, War and Terror-ism,Blackwell,Oxford,2004.

41. A further $5 million from Saddam Hussein was dividedbetween the families whose homes weredestroyed, andthosewholostrelatives.

42. Between 10 and 15 per cent of the original ground areaof the lots of destroyed buildings werelater registered aspublic ground.In some cases, this area was seized onlyonthe ground ?oor. UNRWA bought further land on theedge of the camp and relocated some of the householdsfrom the destroyed core. The project wasdedicated toSheikh Zayed Bin SultanAl Nahyan, the late presidentoftheUAE.

43. A popular committee is an organizational form based onparticipatory democracy developed withinthe occupiedvillages, refugee campsand cities which emerged duringthe?rstintifada.Inmostplaces,politicalpartiesfromthemain factions in the PLO, as well as Hamas andIslamicJihad,appointedrepresentatives.

44. Gideon Levy, ?Tank Lanes Built between New JeninHomes?, Ha?aretz, 10 May 2004. This was engaged inthe exhibition Walking through Walls, curated by EyalWeizman,AnselmFrankeandNadavHarel.

45. The ?rst project director, the British Iain Hook, waskilled by IDF soldiers, who later claimedto have mis-takenhimforanarmedPalestinian.

46. ?Wegotblamedfordoingitthiswaybutwemadethe

roads wider for carsand ambulances – it would be sillynotto.Wejustwantedtomakeanormallivingarea

…weseeitfromatechnicalaspect,notintermsofwar;theIsraeliswillcomeinregardless.?SeeJustinMcGuirk, ?Jenin?, IconMagazine 24, June 2005, www.icon-magazine.co.uk/issues/024/jenin_text.htm. See alsoLevy,?TankLanes?.

47. SeeGraham,?ConstructingUrbicide?.

48. Tom Segev, Israel in 1967, Keter Books, Jerusalem,2005,p.566(inHebrew).

49. But this is nottypical of the position of many otherrefugeesdelighted by their new homes. See Levy, ?TankLanes?.

50. Walter Benjamin,?Critique of Violence?, in Re?ections,Schocken Books and Random House, NewYork, 1989,pp.295–6.

51. In recent months, thepractice has been reported in theareasaround Ramallah. Prime Minister Netanyahu pre-viouslystated:?Hotpursuitisasub-issue.It?saspe-ci?cinstanceofagenericissue,andthegenericissueis the freedom ofaction of Israel to protect its citizenswherevertheyare.Andagainstwhateverthreatsemanatefrom anywhere.? Press conference withPrime MinisterNetanyahuontheHebron Accord,13January1997;availableonlineatmfa.gov.il.

52. Fredric Jameson, ?IsSpace Political??, in Neil Leach,ed.,Rethinking Architecture: A Reader inCultural The-ory,Routledge,LondonandNewYork,1997,p.261.

53. Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago Uni-versityPress,Chicago,1998,pp.63–4.

54. Becausewallsfunctionnotonlyasphysicalbarriersbut as devices of information exclusion(of vision andsound), they have provided, since theeighteenth cen-tury, according toarchitectural historian Robin Evans,thephysical infrastructure for the construction of pri-vacy and modern subjectivity. See Robin Evans, ?TheRightsofRetreatandtheRightsofExclusion?,inTranslation from Drawing to Building andOther Es-says, ArchitecturalAssociationPublications,London,1997.

55. This is developed inPlato?s Laws, Book 8, 843; cited inArendt,TheHumanCondition,p.30.

56. The Fourth Amendmentof the US Constitution guar-anteesindividuals? rightsagainstunreasonablesearchandseizure.Itisrequiredthatthegovernmentgivesnoticebefore searching through or seizing an individu-al?s belongings. Before the USA Patriot Act was passedin Congress on 24 October 2001, priornotice could besuspended only undera narrow set of circumstances.Section213 of the Act expanded so-called ?sneak andpeek? warrants. Under this section the government candelay notice of a search if it can show?reasonable causeto believe thatproviding immediate noti?cation of theexecutionof the warrant may have an adverse result?.Thismeans that government agents can enter a dwell-ing without notice if they have a reasonable suspicionthatanannouncementwouldinhibittheinvestigationof a crime, by, for example, enablingthe destruction ofevidence. Thisprocedure replaced the old standard of?knockand announce? by which, when executing a war-rant, law enforcement of?cials must generally announcetheirpresence.www.humanrights?rst.org/us_law/loss/loss_ch2.htm.

57. Evans, ?The Rights ofRetreat and the Rights of Exclu-sion?,p.38.

58. Hatton,?TheProblemofOurWalls?,pp.66–7.

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司