- +1

從《貓》到《劇院魅影》:天才面具下真實的安德魯·洛伊德·韋伯

1981年5月,音樂劇《貓》在倫敦首演,一炮而紅,一年后登陸美國百老匯,經久不衰。此后,《貓》在全球各地熱演出,甚至成為“音樂劇”的代名詞。今年是音樂劇《貓》誕生40周年,同時也是《劇院魅影》誕生35年、《艾薇塔》誕生45年。

安德魯?洛伊德?韋伯(Andrew Lloyd Webber),創作出這些膾炙人口音樂劇的作曲家,其作品包括全世界最廣為人知的幾部音樂劇,比如《劇院魅影》、《貓》、《約瑟夫和神奇彩衣》、《艾薇塔》、《日落大道》和《搖滾學校》。

音樂劇《艾薇塔》劇照

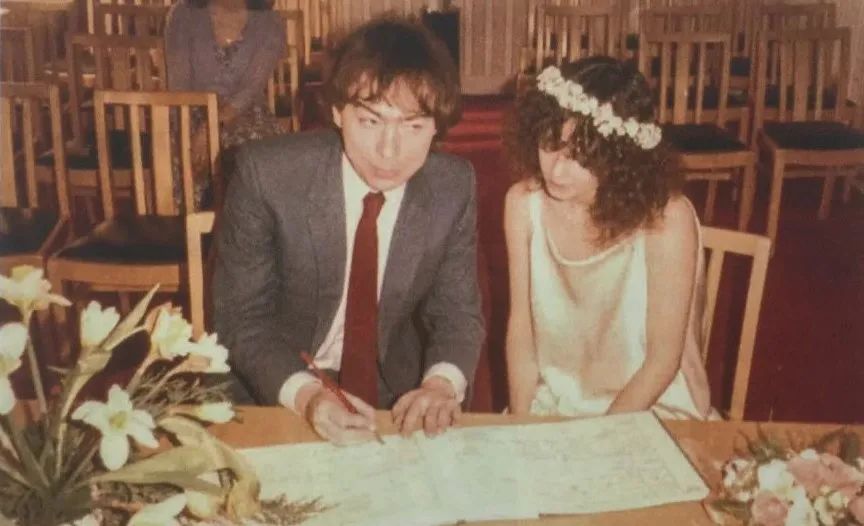

8次托尼獎、7次奧利弗獎、3次格萊美獎、1次奧斯卡獎……堪稱拿獎拿到手軟。韋伯最為廣大音樂劇迷所熟知的維持了6年的第二段婚姻——莎拉布?萊曼不僅帶來了愛情,還帶來了《劇院魅影》的創作靈感,以及她天籟般的歌喉將之演繹到超神入化之境。

音樂劇《貓》劇照

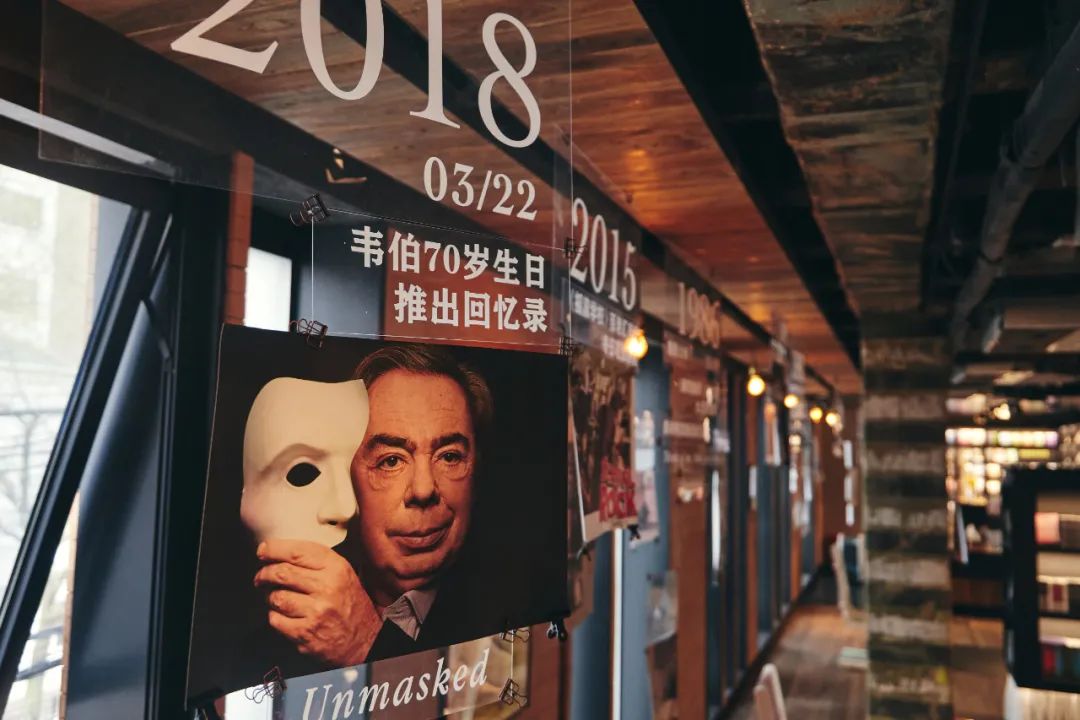

2018年,韋伯在慶祝自己70歲生日之際推出了自傳——是的,韋伯是仍然健在的當代音樂劇作曲家。盡管很多人會產生“他是一位屬于過去的經典音樂家”的錯覺。事實上,韋伯也一直在進行新的嘗試和創作:搖滾音樂劇流行,他寫了《搖滾學校》;兒童音樂劇興起,他又寫了《歡樂滿人間》,每每出手,大獲成功,有時候“天才”這種存在,讓人徒剩望而興嘆。

音樂劇《搖滾學校》劇照

2020年的新冠疫情讓全球按下暫停鍵,人員高密度聚集的大型演出首當其沖。韋伯也被迫困在家中,他在官網上直播,錄了不少小視頻,演奏一些最新創作的片段,以及帶網友線上云參觀自己的家:巨大的莊園里還有一個私人小劇場——韋伯不僅是音樂天才,商業上也是一把好手。

《純真已盡》,羅伯特·漢德爾根據《劇院魅影》倫敦原版造型創作的一系列畫作之一。(圖片及說明選自《韋伯自傳》)

演員走下舞臺,在劇場中與觀眾互動,開啟沉浸式戲劇體驗;商業運作大制作“宏大音樂劇”,將最新的特技運用在舞臺上,不惜打通屋頂呈現“升天”的效果;以及隨著每一部劇作的上演,同時設計特定logo、圍繞icon開發各種文化周邊……這些今天普遍運用的商業做法,早在幾十年前,韋伯就已在自己的劇作上用得爐火純青。

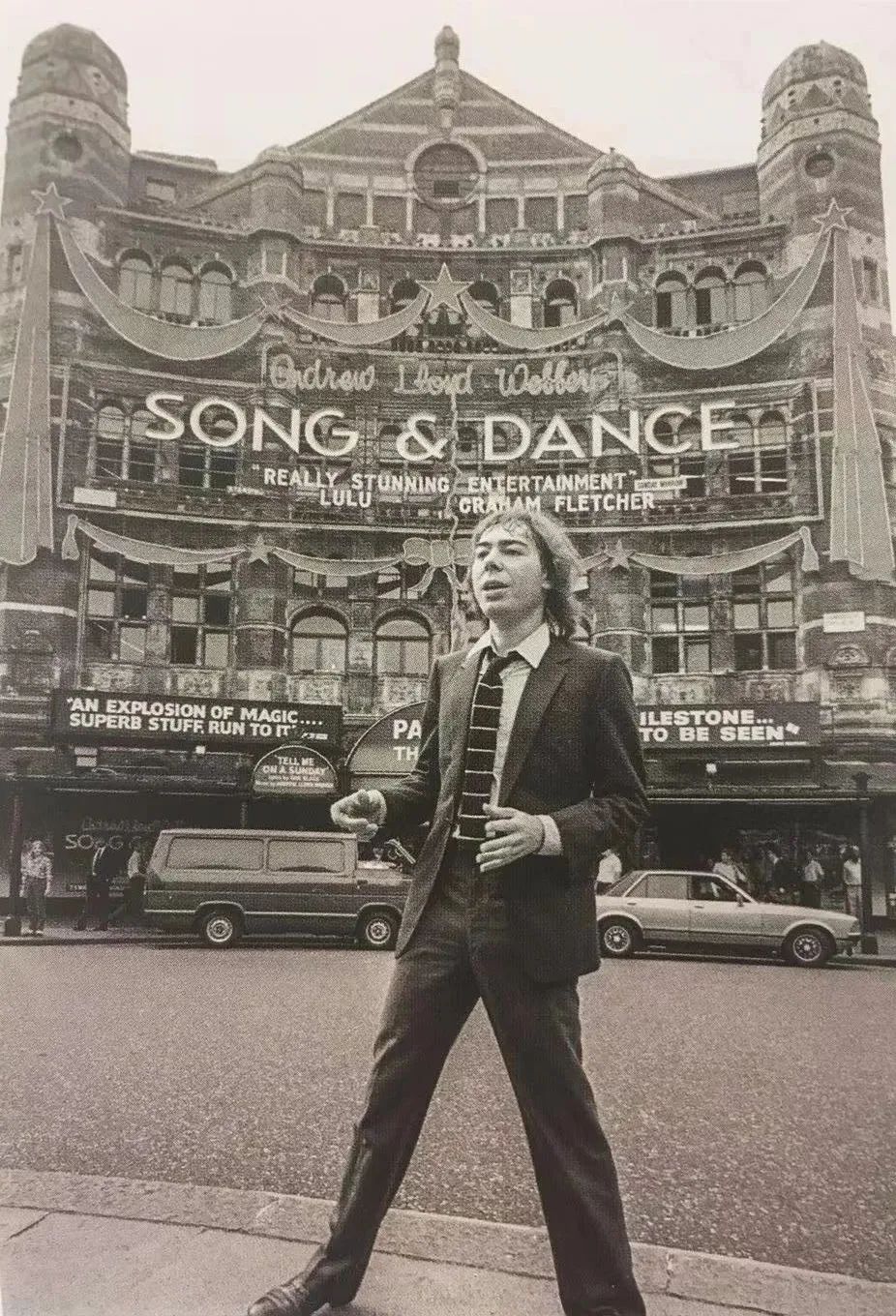

韋伯買下了童年時給他音樂啟蒙的帕拉迪厄姆劇院 (圖片來源:PA Images圖片社,圖片選自《韋伯自傳》)

他借用托馬斯火車頭的名字創辦的“真正好”公司,現在是個龐大的文化演出集團,擁有包括他全部作品在內的熱門音樂、戲劇作品IP。他居住在英國本土,擁有七座位于倫敦的劇院,包括啟發了他兒時戲劇興趣的倫敦帕拉迪厄姆劇院。童年時代的夢想照進現實,玩具劇院里的孩童游戲變換成每一個星光璀璨的劇院夜晚。

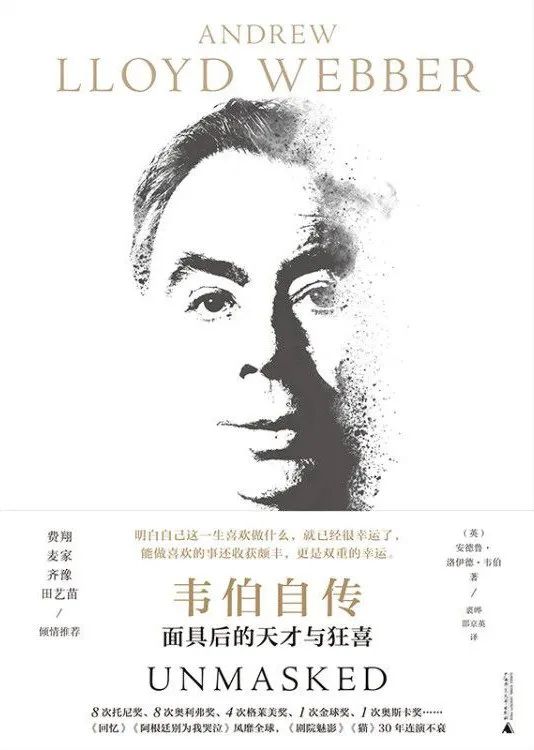

韋伯自傳中文版今年3月發行

2021年,多部代表作正逢周年,如果不是疫情,它們應該會有一系列復排、重演的慶祝活動。不過,中文版《韋伯自傳——面具后的天才與狂喜》今年3月發行,由韋伯自己將他在音樂劇行業中的傳奇經歷娓娓道來,對于熱愛音樂劇的劇迷來說,如同潛入劇院后臺,從大幕后方的間隙得以一窺。

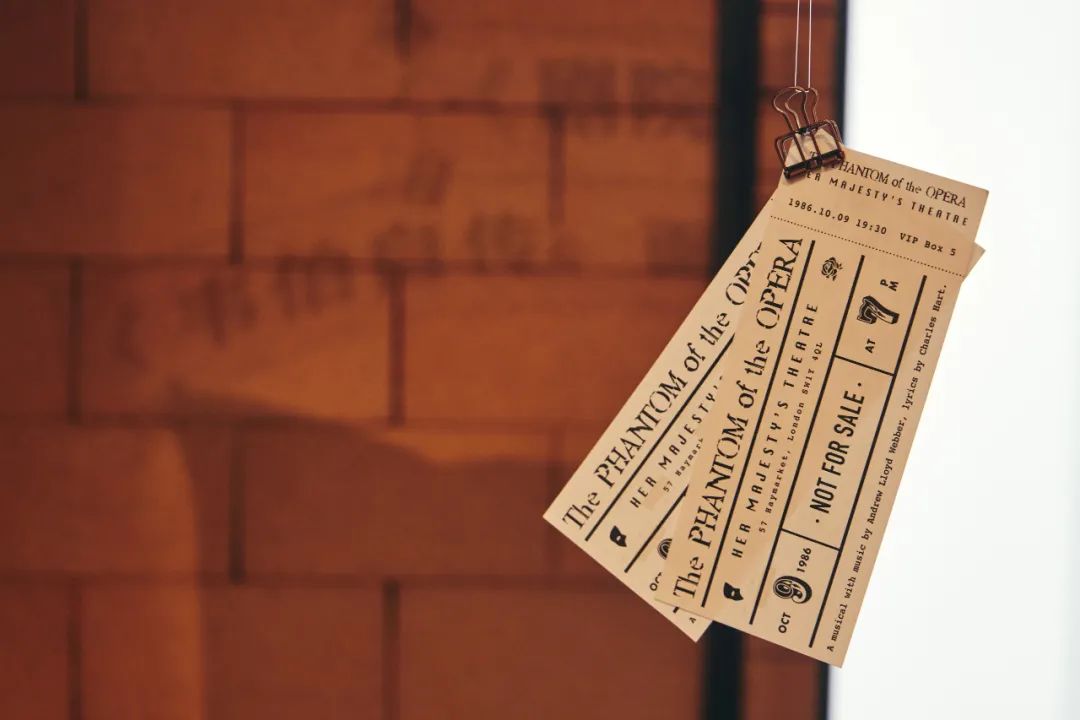

中文版自傳的書簽被設計為《劇院魅影》首演時的門票 (圖片由世紀朵云提供)

韋伯在書中回憶了他的成長歷程與職業生涯,時間跨度從童年時代直至1986年《劇院魅影》首演之夜——583頁的體量之巨,卻僅僅只敘述到此,韋伯自稱“這本書只是我的人生傳奇第一部”。

韋伯的父母都從事與鋼琴相關的職業(圖片選自《韋伯自傳》)

韋伯出生于音樂世家,爺爺參加教堂唱詩班,父親是作曲家,母親是鋼琴教師,還有關系非常親密的姨媽“薇姨”,不僅演過話劇,還是將韋伯帶入戲劇圈的領路人和精神向導。

1971年,韋伯與第一任妻子在婚禮上(圖片來源:湯姆·赫斯勒,選自《韋伯自傳》)

這本自傳就獻給了這位“薇姨”——“本書謹獻給我那位政治不正確到人見人愛的薇姨,可惜她的大部分言論已經不方便在2018年跟大家分享了。”——非常典型的英國式表達,這是另一個韋伯,一個卸去了“偉大音樂劇作曲家”面具的韋伯,從容地在字里行間游走于嘲諷和幽默。

2018年,韋伯在自己70歲生日時出版了自傳(圖片由世紀朵云提供)

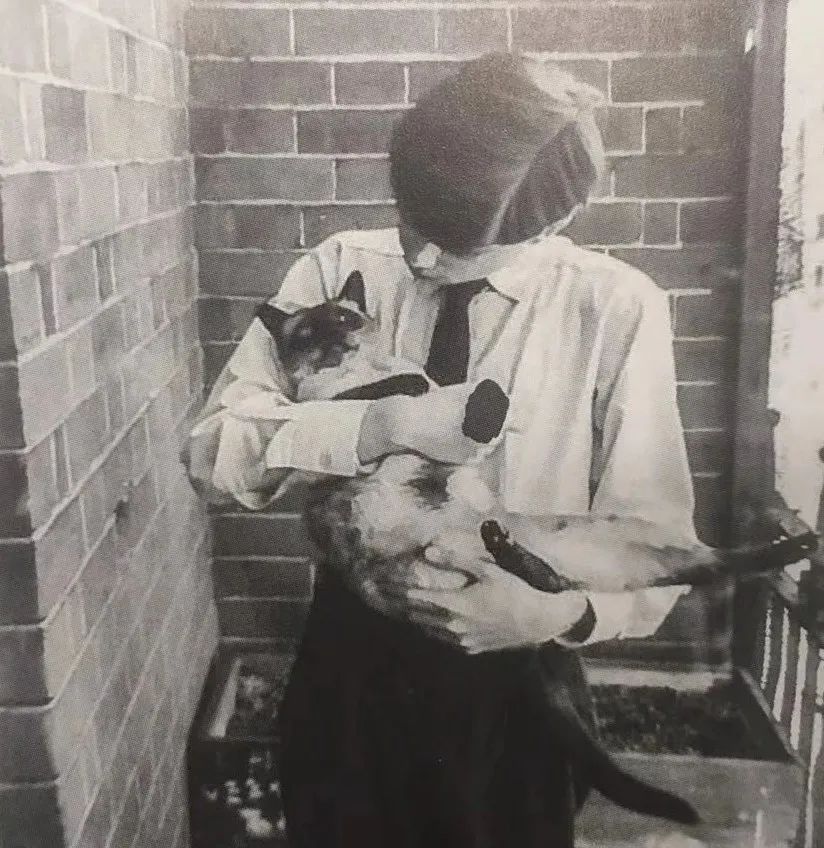

他溫暖地回憶兒時牽著暹羅貓珀修斯出門散步,多年后創作《貓》也來自對這位童年伙伴的情誼;他吐槽在中學不能選修歷史課,最后只能選擇“討厭的古希臘語”;也會為了薇姨的朋友不好意思當面辭退清潔女工而暗暗教鸚鵡說“沃倫太太去死”而幸災樂禍;在得知虐待學生的體育老師死訊時,不由得開了瓶紅酒,并且即興創作了兩段曲子予以“慶祝”……

少年韋伯經常帶著寵物貓珀修斯上街,這也是他創作《貓》的靈感來源(圖片選自《韋伯自傳》)

這本自傳的英文書名Unmasked借鑒了韋伯的代表作《劇院魅影》中的標志性元素,一語雙關地擊中劇迷的心,讓人禁不住揣測:莫非面具后的魅影才是韋伯內心隱秘的自我?自詡為完美主義者的音樂劇大師,摘下了他的面具,展露出自己乃至舞臺背后的神秘世界。

韋伯在36歲生日當天和莎拉·布萊曼登記結婚(圖片選自《韋伯自傳》)

Q&A

在《劇院魅影》首演《貓》首演40周年之際,《周末畫報》與上海音樂學院音樂戲劇系藝術指導副教授,上海紐約大學、昆山杜克大學客座教授張毅,聊了聊韋伯的那些著名音樂劇。

MW:《貓》太著名了,甚至有一度,《貓》就像是“音樂劇”的代稱,它的獨特性體現在哪里?

張毅:從比較學術的角度來說,1927年敘事音樂劇誕生,發展到黃金年代,1970年代概念音樂劇出現,即“一個觀點,用事件展開來評論”。1981年《貓》誕生,雖然也講了一個故事,好像是敘事,但又沒有很多臺詞。我們一般會定義:它是結合了早期諷刺歌舞劇+概念音樂劇的混合體。用音樂連接,串起,每只貓都有自己的歌曲。

MW:《艾薇塔》根據阿根廷著名的政治家貝隆夫人的事跡改編,韋伯在用音樂劇表達的時候是怎么處理這個復雜的政治人物?

張毅:這是個概念音樂劇,里面設置了“切”這個人物,他不時地跳出來,評論舞臺上剛剛發生的事。這個設置打破了傳統敘事。《艾薇塔》講述了貝隆夫人一生的故事,但切一直在評論,“她的一生就像馬戲”,雖然切也會有敘事性的線索,但他唱同一首《阿根廷,別為我哭泣》,風格卻完全不同,唱出了與民眾截然相反的觀點。

MW:談談《劇院魅影》吧,很多評論都認為這是韋伯最出色的音樂劇,前幾年韋伯還寫了續作,他自己也非常愛這部作品吧?

張毅:《劇院魅影》是討論韋伯必然會說到的,一講到這部劇,其中的三首最主要的旋律就會浮現,這也是動機式的寫法。這幾個動機都是韋伯埋進去的,即音樂劇創作中“最初的原點”。最核心就是故事,從他提筆就開始講故事,舞臺上那么多的服、化、道、音效、燈光、面具、斗篷、吊燈……都是為了講故事,《劇院魅影》是綜合性的整合性藝術。

編輯—Y

撰文—樂又

圖片出自于《韋伯自傳》中文版

部分圖片來源于網絡

原標題:《從《貓》到《劇院魅影》:天才面具下真實的安德魯·洛伊德·韋伯》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司