- +1

麻辣教師|同濟俞泳:建筑系里一森男,種花種草種春風

半年前接受《ELLE》雜志采訪時,同濟大學建筑系副教授俞泳的“男神”名號已經著實火了一把,不過學生和他都覺得照片太過時尚大片范兒,少了點本身田園自得范兒,文章一出,俞泳還被家教甚嚴的雙親“狠批”了一通,說“你搞這些勞什子做什么”,俞泳還是招牌式的暖男笑容,“就當是個娛樂嘛,說不定會有更多人報考我的研究生喲!”

事實上,人人小站上俞泳的忠實學生粉絲們建起的小組已經過了那陣火熱勁道,幾年前還被畢業的學生唱著“俞泳老師是個好青年,趕快找個媳婦兒”。現在,快一歲的女兒如清都已經能繞著爸爸在里搭建起來的游樂天地匍匐了。

不過,他依舊終日黑白灰簡約裝扮,依舊認真修改設計稿,依舊熱愛種花種草,今年44歲的俞老師,依舊是那個“人人都愛的俞小泳”,依然是學生眼中的“森男”。(百度百科對森男的解釋是,有類似個性的男性族群,善于從喧囂的物質追求中跳脫出來,從匆忙的生活節奏中慢下來,從簡單、自然的生活中品出不一樣的滋味,崇尚內心的修行,在物欲橫流的現實環境中,擁有精神上的無限自由的人。)

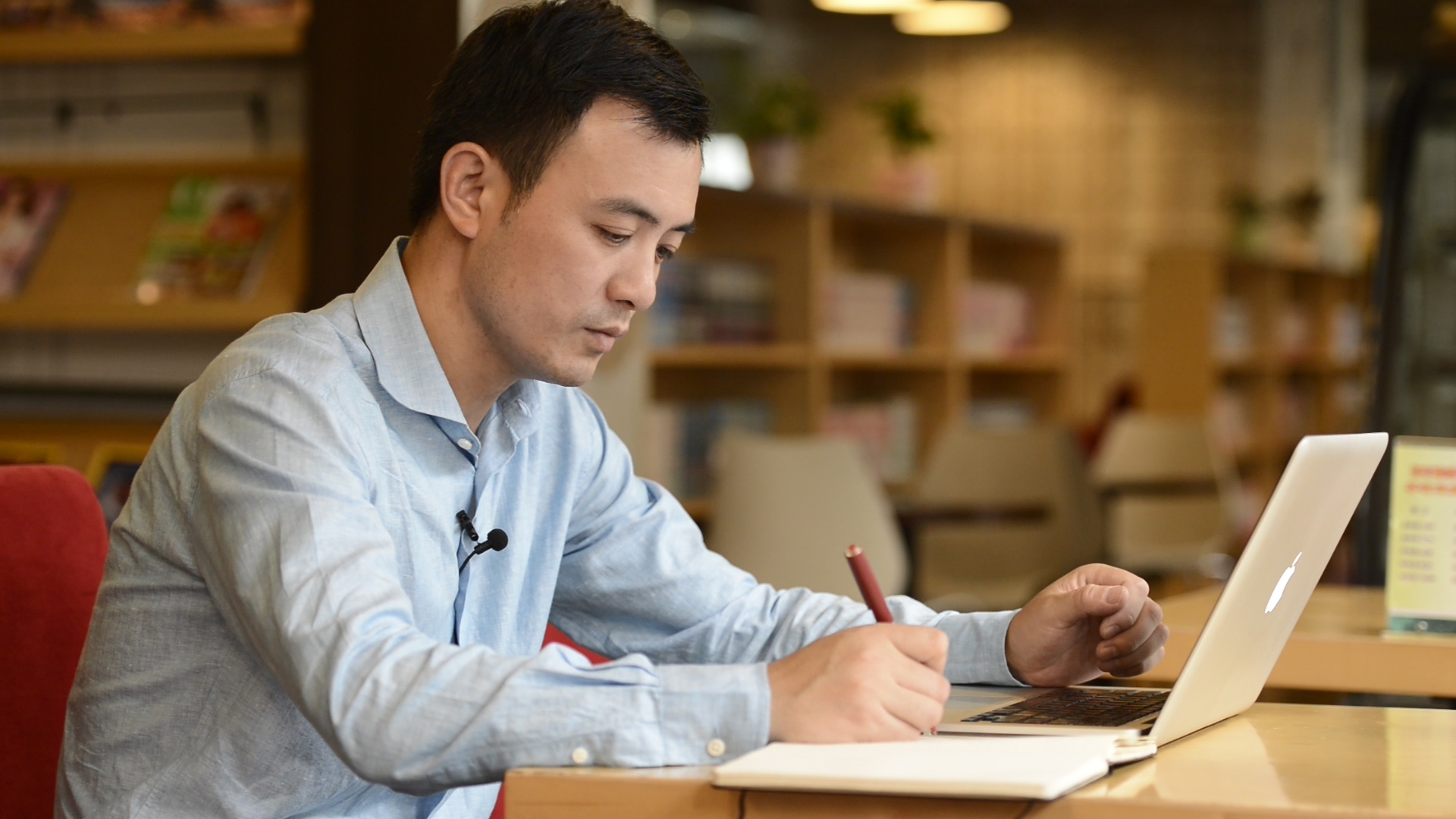

俞泳認為,建筑師不是藝術家,既要仰望星空,也要腳踏實地。 澎湃新聞記者 吳子熙 圖

“沒點強迫癥,別來學建筑”

相較于許多專業的死磕書堆或是埋頭實驗室,建筑系本身就是個讓人心馳神往的地方,用一支繪筆描摹城市藍圖,再看著紙上線條拔地而起,頗有一番“開天辟地”的氣魄,不過俞泳卻覺得人們對建筑師的想象太過偏頗,什么指點江山、高樓大廈,這只是很小的一部分,“大多數時候可能是亂七八糟的,專注細節,或是和現實的種種因素博弈。”現在教大一大二基礎建筑設計課程的他,常常勸學生沒點強迫癥別來學建筑。“好的建筑師需要很強的意志力,要找到合適的方法堅持自己的方向,不然會被各種因素影響導致失敗。建筑師不是藝術家,既要仰望星空,也要腳踏實地,既要追求完美,還要懂得適可而止”。

俞泳的家鄉江蘇泰興算得上是建筑之鄉,家中藝術氛圍濃厚,學畫畫的母親、在歌劇院拉琴的叔叔、會做博物館收藏級別虎頭鞋的奶奶,耳濡目染,俞泳自小也習字繪畫。不過,比起“build the world(建造世界)”,俞泳小時候的理想卻是“heal the world(治愈世界)”。他說中學時代就對植物、動物、人體等活物興趣濃厚,高考的時候一度想學醫,硬生生被鄰居大哥勸住,后來想想自己喜歡畫畫,便報了一通與設計有關的專業,最后去了華中科技大學建筑系。

俞泳的性格里,有些悶頭實干和閑云野鶴的交雜,他覺得自己擅長做些小型的設計,研究生便去學了室內設計,琢磨畢業論文的時候,他先扎扎實實地花了三個月時間,每天早8點到晚12點,除了吃飯洗澡就在翻譯一本《美國20世紀室內設計史》,足有一指厚的翻譯手稿還只是開題的前期作業,結果優秀論文完成了,他卻覺得“一入室內深似海”,太多細枝末節要考慮,不適合不適合,就這么棄了室內設計。博士階段跟著導師研究地下空間,幾乎讀遍了國內的地下空間研究專著,末了卻又覺得地下空間過于理論抽象而少有美學意味,便也棄了。一路撿了西瓜又丟了西瓜,俞泳成為了同濟大學建筑系的一名老師。

俞泳教大一、大二的《建筑概論》和《建筑設計基礎》,就是讓沒有任何建筑學基礎的學生能盡快以設計的方式來思考問題,“可能是因為我教低年級的課吧,像是把他們領進門的師傅一樣,所以他們會覺得比較有感情,其實同濟比我好的老師太多啦。”提及對“男神”稱號的感想,俞泳這樣答道。

為養荷花租別墅,踐行古人生活方式

去到俞泳的新家,正趕上他的幾個研究生在那個號稱“青菜與玫瑰”的花園中討論課題,木質的小課桌,俞老師穿著舒服寬松的棉質衣褲不時地提出問題,間或涂抹兩筆講解。他家中有一片十幾平方米的露天花園,沿著墻角開辟出小塊園地,架上布置的十幾個小方盒松軟土中有幾處剛剛隱約冒出芽,主人細致地做了標簽,鼠尾草、驅蚊草等等。盒子下方還有三兩只青花水缸,孤零零地種著幾株荷花。

這幾株荷花可來頭不小,俞老師搬家就是為了供這幾尊小佛。不過故事還得從更早的時候講起,投身鋼筋混凝土的俞泳心里始終放不下那些個花花草草,立志要效仿明代沈復遍認江南所有植物,于是閑暇時分在豆瓣上參與一個名為“讓我們編一本植物百科全書”的活動,活動其實就是豆友們隨手拍下不認識的植物,po上網求大神指教。仗著原來扎實的植物學基礎,根據花葉的特性,再去檢索,俞泳往往很快就能猜的八九不離十。一年下來在小組里出落得小有名氣,常常一上線就有豆友熱情招呼說,“師傅您來啦!”俞老師對這段經歷也頗是得意,“當時是沒搞什么線下活動,不過要是我 ‘振臂一揮’,一定會有很多人響應的。”

后來俞泳找到了植物和建筑的結合點——蘇州園林。精致小巧的網師園大家都知道,說到其中的小山叢桂軒,據說這個名字的立意來自北朝詩人庾信的詩句“小山則叢桂留人”,意為可在此隱居。于是現在這片地方種了很多桂花。為了聚攏花香,整個小山叢桂軒周遭十分封閉:東面和南面均為高墻,北面是離屋子一米不到的假山,西北是濯纓水閣的南墻,西南則是蹈和館,可以說被圍了個嚴嚴實實。正因如此,小山叢桂軒本身的建筑便設計得十分開放,四面均為玻璃窗,以一種擁抱的姿態迎向外界。“現代建筑中植物只是作為裝點的配景,可是你看古人真真是為植物造了一所房子啊。”

研究園林的俞泳有個疑問:如果古人的生活方式已經不復存在,那么古代的空間結構是否仍有意義?為了解惑,他決定自己身體力行地踐行,方法就是:種荷。可惜的是,在浦東的高層陽臺上種了整整兩年荷花,百般照料千般伺候,愣是只長葉子不開花。原來種荷講究陽光足氣溫高,最好能曬得水都冒煙,教授家的陽臺顯然不夠格。不過沒有種出花俞老師倒也沒有氣餒,他覺得,那兩年夏天,一點兒都不覺得熱,甚至只盼著再熱些再熱些,把荷花給捂出來。“那兩年我對自然的感覺好像完全不同了,古人之所以能享四時之樂,他的關注點從來不是自己,這是我的啟發。”

荷花是沒開,要個院子種花種草的念想倒是種下了,年初的時候,俞泳在城東北租了一套小別墅的一層和地下室,“別的都不重要,就是要有個花園”。現在我們看到的這個小花園,經營了大半年,孤零零的荷花依舊沒開苞,不過周圍倒是一派生機勃勃。“你猜這是什么?黃咖喱的用料就是它啦。”“你用手碰碰這個的葉子,是不是一股清香。”“你看那里藤上長得,有苦瓜、絲瓜。”“夏天這里蚊子多,我又灑了一點驅蚊草的種子。”……俞泳的花園,花花草草的門類大概有二十多種,大多都有些實際功用,或可入菜,或能殺蟲,“我喜歡平常的植物,有實際功用的,就像《詩經》里大大小小幾百種植物,許多都是路邊的野花野草,而非陽春白雪。事實上很多蔬菜也很漂亮,我種的植物要能真正跟人有聯系,僅僅能看還不夠。藝術應該是生活的嘛。”俞泳說第一年他的策略就是“物競天擇、適者生存”,先撒了很多種子看看哪些長得好,明年就會有經驗了。

園長俞老師給研究生布置的作業是:去蘇州園林里溜達幾圈,選取一個自己覺得有意思的50米*50米的空間,觀察、步行、體驗,最后再做成電腦繪圖,和大家一起分享討論空間和細部的種種問題。每周固定的下午,他們都會來到俞老師家的花園,在一篇青蔥中探討園林建筑。

“真理是學生自己構建的,不在于書本和老師”

俞泳被奉為“男神”老師,受到一眾學生的追捧,除了長相清俊外,獨特的教學方式與親和力也是他的不二法寶。俞泳相信所有的學生都是彼此最好的資源,任何真理都是學生自己構建的,而不在于書本和老師,也只有在這個基礎上才有創造性。“我后來知道,原來社會學上也有一種建構主義,和我們建筑的建構是不同的。”他介紹說在麻省理工學院,500米*500米的范圍內所有的建筑都用走道相連,經過自己的學院前必要經過其他的學院,透過落地玻璃能夠看到你的同學伙伴正在做什么。還有哈佛設計學院,所有的教室、年級、班級都是開放式的,沒有圍墻的分割,用空間排布營造出一種平等的學習氛圍。“建構主義學習強調偶發性接觸所能獲得的訊息,強調資源的共享和學科的打通,我覺得現在的教學應該越來越向這個趨勢發展了。”

一年級的設計課作業,俞泳一反常規的老師“專權”打分的機制,把所有學生的設計圖都貼在了教室墻上,每人手上有三張選票,貼在你認為最好的設計圖下面。“這就給他們一個認真看別人設計的機會,也借以比較自己的圖嘛。如果學生最后的評選跟我心里想的差不多,那就說明我的教學成功。”“人人都愛俞小泳”小站的站長至今仍然記得設計課評分的一個細節,“我們一開始都貼得亂七八糟嘛,俞老師就說哪怕是隨便貼圖,至少應該都對齊,大家排整齊了貼。學設計就應該對每一件事都仔細認真,每一個細節都應該有美感的。”這一份對細節的執著和對設計的熱愛感染了很多學生,也讓很多人喜歡上了設計,順便喜歡上了這個從來身上黑白灰三色的儒雅老師。“不過俞老師有個小缺點,會忍不住把設計改成他想要的樣子,但這也是因為對設計的認真吧。”一名同樣上過俞老師設計課的學生抱怨之余還是忍不住為男神辯解。

上個學期同濟男神去復旦做了一場關于園林的講座,四五個園子十幾張圖紙,俞泳用簡明清晰的語言,帶著幾十個外行人仿佛重走了一遍蘇州的名園,也重新理解了古人建園之中天人合一的理念在細處的體現。講座以后,大家紛紛將他圍住問這問那的,俞泳也相當耐心,碰到自己不熟悉的領域,也會直白告知,拖了半個多小時,大家才戀戀不舍地放行。

崇尚建構主義,因為偶發而遇見另一個自我

俞泳欣賞的是像安藤忠雄和妹島和世這樣的建筑師,“安藤將建筑本身的語言降到最低,而妹島非常理解當今的人際關系和社會屬性,是合作的聯系的。在她的建筑中不是劍拔弩張的邏輯和清晰高效的狀態,而是輕松的漫步的,就像最有名的金澤21世紀美術館,這個同我說的建構主義學習有異曲同工之妙,因為偶發而遇見了另一個自我。”

巨蟹座的俞泳自詡最大的特點就是居家,記者看來,靠網絡和雙手,俞老師基本就能應付生活中的大多數事情。園子里的秋千,網購回來自己組裝的;客廳里的兒童樂園,網購回來自己搭建的;花種和土壤,網購回來自己栽培的;花園里的噴淋系統,網購回來自己安裝的……有著滿滿一櫥工具箱的俞老師說,其實更想做一個工匠。當了老師以后,設計自然就做的少了,不過偶爾還是會動動筆畫畫圖,“畢竟建筑還是要落到實處嘛”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司