- +1

“現代鄰里中心”迎來100周年,你有沒有鄰里生活?

打造鄰里中心是當今國際城市建設的潮流。鄰里中心是指社區中集合了多種生活服務設施的綜合性場所,為居民提供商業、社交、醫療、教育等一攬子服務。

一個真正意義上的完整社區(Complete Community)應當有積極的地區感(Sense of Place)。地區感是個人基于地理空間的獨特羈絆,或者說它正是鄉愁的所在。遺憾的是,現代社會的匆忙使這種感覺愈發蒼白。而設置鄰里中心,則有助于培養社區感,協助社區實現可持續發展。

在歷史上,形成一座城市,需要數百年的歷程。作為城市構成分子的社區,在演進過程中,積攢了飽滿的人文厚度。

但今天,城市規劃的目標是要在10年甚至更短時間里拓展全新的鄰里中心,塑造完整社區,乃至造一座城市。我不知這樣的捷徑是否真正存在,但愿意為鄰里中心的營建而努力。

一、現代鄰里中心的發展史

現代鄰里中心的概念,大致發軔于1920年代的美國。20世紀初是美國的黃金時期,當時在經濟上,美國已超越英國成為世界第一強國。美國城市發展速度迅猛,引領著城市現代化潮流。同時,膨脹的城市人口對城市管理形成了巨大的挑戰。

在這種背景下,美國東西部的城市觀悄然發生了變化。在東部,紐約繼續強調摩天城市的打造,向上發展。在西部,洛杉磯開始推崇田園牧歌般的生活品質,向四周開拓。

1.奢華鄰里中心

在洛杉磯城郊,新型的社區開始出現。與普通城鎮最大的區別是,新的城鎮將住宅與其他土地利用類別(不僅是工業,還囊括商業)嚴格區分。于是,鄰里中心的設計建造登上歷史舞臺。

當時的鄰里中心以有軌電車車站為依托,提供商業、宗教與行政服務。住宅區則依照花園城市(Garden City)的理念精心布置,通過綠帶(Green Belt)等設施與鄰里中心相分離。

這樣的新城鎮極度奢華,備受東西部富商的青睞。隨著1930年代世界經濟危機與二戰爆發,美國的城市化進程進入了戰時的相對停滯階段。

2.量產鄰里中心

二戰結束后,美國城市迎來了井噴式發展。相信一切皆可計算并奉效率為圭臬的精英們相信,讓自己取得戰爭勝利的工程技術,亦能極大提高民眾生活水平。他們吸收了1920年代在美國西部興起的郊區城鎮建設思路,力求將那樣的高端生活品質帶給普羅大眾。

于是,以人口與家庭收入為基準的郊區城鎮建設,以“等別”的形式展開。鄰里中心被區分為:市級中心,地區中心,社區中心。不同的中心配置不同容量的道路系統、商業中心、學校與綠化。

1950年代起,這套城市發展體系如疾風驟雨般在全美流行。雖然受到Jane Jacobs等智者,以及新都市主義(New Urbanism)、以公交為導向的發展(Transit-Oriented Development)與理性增長(Smart Growth)等思潮的有力抨擊,它仍是美國絕大部分城市郊區拓展的模型。

誠然,美國普通老百姓也住進了以往唯富豪才可擁有的獨幢大宅,但社區的概念卻被沖擊得七零八落。當一切以數據與速度說話,規劃設計的鄰里中心演變為簡單且同質化的活動場所。社區A的商業設施是沃爾瑪(Wal-Mart),社區B的商業設施是塔基特(Target),兩者幾乎只有些價格與商標的區別。標準化的運營模式,減少了人與人的交流,忽略社交過程,提倡人與物的直接面對。

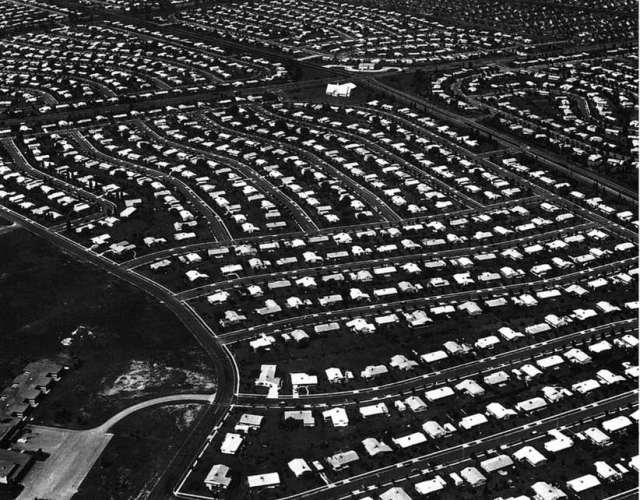

社區感很難通過數據表征,這一點完全落在了精英們的計算范疇以外。實踐中,社區建設變成了高效的功能區打造。以紐約建成于1950年代的著名的Levittown為例,碩大的區域仿佛一片“住宅荒漠”。

頗具諷刺意味的是,社區感的喪失體現為土地開發利用嚴重不可持續。比如,隨著業主上了年紀,1970年代修建的社區逐漸衰頹,而年輕一輩在這里找不到任何社區感:同質化的社區中心,同樣的商業設施,同樣的住宅模式,為何不選郊區的新房?

如此,城市建設展現出“面包圈式”的都市蔓延(Urban Sprawl):面包圈越來越大,中心愈來愈空。例如,菲尼克斯東北部郊區已深入山地(距離市中心29km),在形態表達與功能架構上與1950年代的Levittown幾無差異。

菲尼克斯的都市蔓延

在戰后的歐洲,英國掀起了最具代表性的新城鎮運動(New Town Movement)。英國最好的規劃師被聚集起來,制定出一套最科學的方案。以該方案為藍本,統一指導新城鎮建設。這對歐洲、亞洲乃至加拿大都產生了深刻影響。

盡管都帶有“量產”色彩,但與美國效率至上的觀念不同,英國的方案更注重鄰里中心的社交定位。各種功能區被有機整合到鄰里中心:綠地與水道和諧嵌入各個功能區,成為以人為本的活動鏈接紐帶。

遺憾的是,新城鎮運動同樣慘淡收場。首先,過于精致的設計極大增加了社區建筑成本,脫離了市場實際(即便在經濟條件傲人的加拿大,英國規劃師的方案也很難實施)。其次,所有新社區幾乎按同一個模板雕刻,千篇一律,對民眾的吸引力不斷走低。

3.今日的鄰里中心

今日,美國乃至全世界的主流城市建設理念,已把打造鄰里中心與培育社區感提到了極高的位置,但在實踐中,仍拘泥于規劃指標的硬性使用。

為刺激社區的社交活動,土地混合利用、居住人群(年齡、婚姻類別與收入)混合、公共交通連接度、公園綠地比率、步道與自行車道長度、建筑風格等新的設計指標被廣泛采納。如波特蘭規劃2035,就是典型的例子。

然而,最新研究發現,這些看似美好的設計,往往適得其反。以土地混合利用為例,部分城市在分區規劃(Zoning Bylaw)中,強令鄰里中心商住混合,設計精美景觀,并投資興修輕軌線。但看似完美的城市設計,無形間卻形成了過高的市場門檻,以致鄰里中心建設慘淡,甚至不如沒有規劃設計的社區。

再以車庫設計為例,以往車庫入口的位置在住宅前門。為增加住戶的步行以刺激社交,現在流行將車庫入口設置在后院。結果,人們的社交不增反減。這是因為,過去人們開車上下班時,可以在前門閑聊,這是常見的美式鄰里互動;而今大家用車時完全避開鄰里。

值得注意的是,類似問題在中國同樣存在。比如杭州某主打法蘭西文化、規劃10萬人居住的地產項目,仿制的埃菲爾鐵塔位于精心設計的社區中軸線,并矗立在中心廣場(鄰里中心)之上。在規劃理念上,該項目可圈可點。然而,該社區入住率較低且居民大多為薪水較低的租客,很難與法蘭西式的“奢華”鄰里中心產生顯著的化學反應。

二、質性案例分析:我的社區

作者所居住的地方叫東昌小區(上海市東昌路513號)。以下的質性觀察以第一人稱敘述。

1.地鐵站

下班后,我乘地鐵趕回社區。到了東昌路地鐵站,聽見熟悉的音弦。

轉角后,見一位落寞的中年男子抱著吉他坐在扶梯口:“我們今生有緣在路上,只要我們彼此永不忘。”

我遞上5元,“謝謝你的歌。”

吉他手微微頷首,“謝謝你,先生。”

2.乳山農貿市場

出地鐵站后,我速度走進乳山小區的農貿市場。這里時刻充滿人氣。賣蘑菇的大叔總是叼著煙稱秤,再隨手塞兩顆青蔥到放草菇的袋中。置辦好所有蔬菜與配料后,我走向熟悉的豬肉鋪。老板娘正同鄰鋪的年輕姑娘在看《來自星星的你》,見到有客人來,速度歸位。她瞅了瞅我提著的食物,熱情推介到:“買了草菇就燉個排骨。咸菜可以放進去煮。剛下班吧,年輕人不容易,好好做個湯吃一吃。”

“就按您說的辦(心里竊喜,省得回家上網搜菜譜)!”

老板娘挑好一塊新鮮排骨,手起刀落。除了把肉包好,她還照例贈送了一個質地優良的藍色塑料袋,供我歸置所有的菜肉。

3.乳山路的小廣場

提著菜肉,我信步走到嶗山路上。這時是18點15分,老婆應該下班。這不,一波人流快速涌出,然后融入早已熱鬧非凡的乳山路。我向老婆揮揮手:“大爺在此。”

回家已是夜幕降臨。我們在回歸,有人則剛出發。廣場舞組織者賣力蹬著小三輪,載著大音響沿乳山路駛向三岔路口形成的小廣場(世紀大道、南泉北路與乳山路)。晚八點后,這里將人潮攢動,數百人將在此“最炫民族風”。

4.東昌小區便利店

穿過車如流水的世紀大道與浦東南路,我們抵達居住的東昌小區。小區門前駐守幾輛食物小推車。臭豆腐的香味總能吸引我倆中招。大門后的小賣部積聚著各種社區活動。居民愛在它附近打麻將、下棋或牽著小狗曬太陽。我走進小賣部,跟老板打聽包裹的訊息:“老板您好,下午兩點時有個包裹送來,那會兒我沒在家,讓他放您這兒了。”

“是這個么?”

“對的,謝謝老板!”

“不用客氣,東西在我們這里,你放心!”

小區不大,但店里的包裹卻堆出了個小山。明明沒有收取任何報酬,但老板一定要強調自己的可靠。柴米油鹽醬醋茶,小店竭其所能提供著溫暖的方便。即使大門外分布著“全家”、“好德”等實力強勁的連鎖便利店,它獨特的樸實仍極具競爭力。

5.石庫門

小區算是浦東新區最早的一批動遷房,仍保留著上海“石庫門”的生活趣味(如兩戶人家共享廚房空間)。至今,內戶的居民習慣將廚房遷至戶內,以便于出租,而外戶多是原住居民,依舊在共享空間烹飪。我們住在內戶,外戶住的是一位標準的上海大媽。每到廚點,她會和許多居民一樣敞開大門,同鄰居說說貓狗,談談天地,再互品美食。平常的日子里,老婆上班時一手拎筆記本電腦,一手拎飯盒袋;而早起的大媽很友好慈祥地幫著打開大門。晚上七點,我們到家。狹小的公共空間被“精明算計”得干凈整潔;空氣里存留著黃魚面舒心的新鮮。

6.鄰里活動模式

作者的社區較好地實現了完整社區的功能,鄰里活動豐滿。在基質上,石庫門式的建筑設計(2.5)有效連接了居民樓里的社交。小區內一般通過大門旁的本地便利店(2.4)形成活動小斑塊,再借由移動小攤販和諧地嵌入商業干道(鄰里活動廊道)。鄰里中心主要由農貿市場(2.2)與乳山路的小廣場(2.3)構成,不僅占據了社區的幾何中心位置,而且融匯了多條商業干道(2.3)與地鐵人流(2.1)。

三、一種更好的表達:鄰里生活

基于對作者小區的質性分析,可以有效評估最新的鄰里中心規劃潮流。理論上,最新的規劃潮流(如波特蘭2035)似乎緊貼實際。多元化的鄰里中心(社區購物+活動廣場+學校+核心地鐵站),再搭配立體的公共交通,這確實是成熟社區展示出來的優秀品質。然而,在質地上,最新的規劃潮流與成熟社區有著顯著差異。

首先,成熟社區的鄰里中心不僅包含多元的土地利用類別,而且單個土地利用類別亦充滿多樣性。

以鄰里購物設施為例,規劃潮流往往簡單主張設置現代購物中心(如沃爾瑪)。而成熟社區中,往往是由諸多小商販(許多小販同時是本地住戶)構成的農貿市場。

沃爾瑪強調提供標準化的高效購物服務。住戶與店員的溝通主要集中在付費環節(甚至無需溝通,直接通過電子自助機付款)。農貿市場強調住戶自身對食材等商品的理解。不同的商販帶來了千奇百怪的生活體驗:從簡單的食物烹飪,到與菜場本身無關的閑聊。多元的活動吸引了不同年齡段、知識水平與收入水平的人群在此交流。

再以居住混合為例。規劃潮流的思路是,通過興修老年公寓與不同戶型的做法實現不同人群的混合居住。這樣的操作手段只是使他們之間的空間位置縮短,而溝通的壁壘仍舊堅挺。成熟社區在每幢建筑內實現了不同人群的混住與互通。通過市場手段(如租賃、不同樓層以及其他)完全可以在同一建筑物內滿足不同人群的居住需求。

其次,成熟社區不僅擁有繁榮的鄰里中心,更擁有活躍的社交基質、廊道與斑塊。規劃潮流往往期望畢其功于一役,通過一個中心盤活整個社區。但唯中心論易導致兩種惡性結果:在北美,由于人口稀疏,鄰里中心的大綠地被無情浪費,每到夜里,便成為流浪漢與犯罪的滋生地。在中國,由于人口稠密,人群一窩蜂被壓入規劃出來的大廣場中,形成一股不容忽視的噪音能量,進而引致激烈沖突。比如,幾個月前有報道稱,溫州有居民使用高音炮對付廣場舞。

在作者的社區里,社交生活與地區感之間細致地相互滲透。樓上樓下、區里區外都充滿人文情懷。正因小區門口的小賣部,集聚鄰里活動,小區住戶有著豐富的交流契機,至少混個眼熟。正因流動攤販與商業干道的各色商業服務,小區與外界的通暢社交進一步得到強化。一條條商業干道有機聯系著富含地區感的小區,最終匯入鄰里中心,為其源源不斷地輸送活力。白天,鄰里中心的活動主要集中于菜場;夜晚,鄰里中心的活動主要聚焦在三岔路的小廣場。鄰里中心非常熱鬧,卻不至陷入爆炸性的擁擠。這樣的社區是一個有機體,從基質、廊道、斑塊到中心都有活力。住戶的能量和諧地分散與聚集。

最后,成熟社區的鄰里中心更多地源于對自然秩序的尊重,而規劃潮流往往用力過猛。理想中的完美規劃,其直接后果,是建筑成本的飆升。如是,中低收入者被天然隔離。對此,規劃潮流又設計出廉租房作為補充。但在市場經濟的條件下,廉租房不僅難以有效解決中低收入者的居住困難,也不能幫助他們融入社區,尤其是在廉租房被單列的情況下。

此外,完美規劃所設定的鄰里活動區域往往收效不佳,成功的鄰里中心的位置常出人意料。作者的社區被世紀大道穿過。這條大道幾乎是教科書式的規劃杰作。它不僅滿足了大量汽車的通勤,也設定了寬大的綠色廊道。以上圖中綠色長方體區域為例(長度約為300米)。這里不僅有標準化的林蔭道,地面全使用大理石地磚,還設置了若干精致的江南園林。但這里白天還有稀稀拉拉的人流,夜里便相對更荒涼,尤其當這些江南園林的大門上鎖時。

有意思的是,三岔路口的小廣場(空地)并非為鄰里中心這一目的打造。那放置著內涵不明的后現代雕塑,既沒有足夠的綠化,也沒有居民活動設施。規劃意圖本是讓居民的娛樂健身活動發生在綠色區域中。可居民選擇了基礎設施幾乎為零的路口空地。規劃耗費巨資,卻沒能將力氣使在關鍵點上。

結語

在現代鄰里中心即將迎來100周歲的今天,睿智的城市建設者應當以史為鑒,勇于創新。結合上述分析,本文提出鄰里生活的理念,并認為它比鄰里中心更具優勢。

鄰里生活的理念是對社區自然發展的回歸,突破了現代鄰里中心規劃體系的一些硬性約束。它強調完整社區在質地上的多元性構建,主張扎實打造社區社交的基質、廊道與斑塊,尊重并順應社區的自然發展。它重視鄰里中心的核心作用,但拒絕“唯中心論”。它肯定先進規劃技術的運用,但認為規劃的最強功能是總結有益的歷史經驗并形成知識。它預期一個充滿不確定性的世界,提倡利用已有的規劃知識順應變化并持續學習,而非利用今天的知識武斷且僵化地去挑戰未來完全不同的背景設定。

(作者系城市戰略規劃師)

文中有關現代鄰里中心發展史的資料主要參考:

City of Edmonton. (1971). Mill Woods Development Concept Consolidation.Retrieved from http://www.edmonton.ca/city_government/documents/Mill_Woods_Development_Concept_Consolidation.pdf

Cityof Portland. (2009). Metro 2040 growth concept. Portland, OR: City ofPortland. Retrieved from http://www.portlandonline.com/portlandplan/index.cfm?a=288083&c=52250

Longstreth. R., (1997). City center to regional mall: Architecture, the automobile andretailing. Cambridge, MA: The MIT Press.

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司