- +1

姜鳴訪談(上):當(dāng)中國“睡獅”遇上日本“狼”

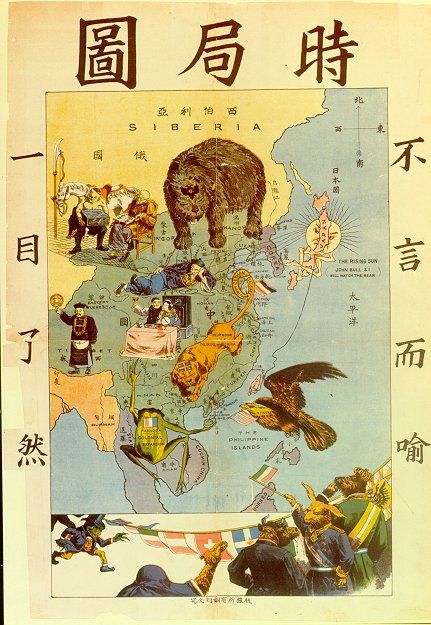

拿破侖說中國是“睡獅”,戰(zhàn)爭來了,這“雄獅”還沒醒

澎湃新聞:十九世紀(jì)后半葉,清廷中的洋務(wù)派人士在軍事和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域推行了很多現(xiàn)代化的舉措,期待中國“先睡后醒”,求強(qiáng)求富,但甲午戰(zhàn)爭的失敗表明,當(dāng)時(shí)的中國,離真正的改革還很遠(yuǎn)。請您先談?wù)勚袊八{”和“先睡后醒”的情況。

姜鳴:我們知道,“睡獅”的提法來源于拿破侖。1793年,英國國王派遣馬戛爾尼使團(tuán)訪問中國,急欲打開與中國貿(mào)易的大門,但他們的要求遭到乾隆皇帝的拒絕。1816年,英王再次派阿美士德來華商談貿(mào)易。他抵達(dá)天津口外時(shí),嘉慶皇帝告訴地方官員,“如要求開通商口岸,嚴(yán)辭駁斥,筵宴遣回,不使其入京。”后來他又因跪拜禮儀而與中方糾纏許久,不被待見的阿美士德只好怏怏地踏上歸途。

阿美士德在回國途中經(jīng)過圣赫勒拿島,拜訪了在滑鐵盧慘敗后被監(jiān)禁在那里的拿破侖。他講述了自己在華的經(jīng)歷,認(rèn)為只有戰(zhàn)爭,才能使中國明白打開國門對雙方都有好處的道理。拿破侖評論說:“要同這個(gè)幅員廣大、物產(chǎn)豐富的帝國作戰(zhàn)是世上最大的蠢事。”他說:“開始你們可能會(huì)成功,你們會(huì)奪取他們的船只,破壞他們的軍事和商業(yè)設(shè)施,但你們也會(huì)讓他們明白他們自己的力量。他們會(huì)思考;他們會(huì)建造船只,用火炮把自己裝備起來。他們會(huì)把炮手從法國、美國甚至倫敦請來,建造一支艦隊(duì),把你們打敗。”阿美士德反駁說:“中國在表面強(qiáng)大的背后是泥足巨人,很軟弱。”拿破侖指出,中國并不軟弱,它只不過是一只睡眠中的獅子。“獅子睡著了連蒼蠅都敢落到它的臉上叫幾聲。中國一旦被驚醒,世界會(huì)為之震動(dòng)。”

七十年后,1887年,剛從駐英公使任上卸職,回國擔(dān)任總理衙門大臣的曾紀(jì)澤,在香港《德臣西字報(bào)》發(fā)表《中國先睡后醒論》,表明中國奮發(fā)圖強(qiáng)和謀求國家和平的正義立場,在國際上產(chǎn)生了很大影響。曾紀(jì)澤同樣使用了睡覺的概念。他說國與人無異,人有幼年壯年老年,亦有一息待盡。歐洲人認(rèn)為中國衰微終至敗亡,其實(shí)中國不過似人酣睡,固非垂斃。“沿至道光末年,沉睡之中國,始知己之境地,實(shí)在至危至險(xiǎn),而不當(dāng)復(fù)存自恃鞏固之心。”《南京條約》簽訂后五口通商,“略己喚醒中國于安樂好夢之中,然究未能使之全醒。尚須庚申圓明園之火焦及眉毛,俄國之僭伊犁,法國之吞東京(越南),始知?dú)W洲人四面逼近其地,勢極形危險(xiǎn)”。

曾紀(jì)澤指出,1860年后,李鴻章整頓中國軍務(wù),日有起色。今如他國再有戰(zhàn)事,中國終不至有庚申之禍。他認(rèn)為:“中國能順受其顛沛,而從中漸復(fù)其元?dú)猓绶壑胶#瑢⒖耧L(fēng)所損壞之物,悉從船面拋去,修整桅舵,以將殺之風(fēng),作為善風(fēng),乘之穩(wěn)渡。”這樣的國家,不可稱之為將亡之國。

曾紀(jì)澤兼任幫辦海軍事務(wù)大臣。他出使英國時(shí),主持訂購了“致遠(yuǎn)”、“靖遠(yuǎn)”號巡洋艦。他對于中國新式海軍的振興寄予很大的期望。曾紀(jì)澤死于1890年,他沒有想到,甲午戰(zhàn)爭中北洋海軍會(huì)全軍覆沒,中國這頭睡獅尚未真正蘇醒。

日本“狼”的企圖:以朝鮮為跳板,踏上中國大陸

澎湃新聞:甲午戰(zhàn)爭因朝鮮而起,在甲午之前,琉球、越南、緬甸等藩屬相繼失去,清政府也都不了了之,怎么對朝鮮如此看重呢?

姜鳴:這是因?yàn)闅v史上,朝鮮一直同中國有著緊密的聯(lián)系,也因?yàn)槌r緊挨著滿清興起的滿洲地區(qū)。清政府別的藩屬國都可以放棄,但就是朝鮮不能退讓。李鴻章很早就看出朝鮮半島將成為列強(qiáng)爭奪的是非之地。當(dāng)時(shí)在朝鮮角逐的,主要是五股力量:一是欲奪取朝鮮為領(lǐng)地的日本,二是想在遠(yuǎn)東拓展的沙俄,三是力阻俄國勢力南下的英國,四是主張“門戶開放”的美國,五是力保朝鮮藩屬地位和東北地區(qū)穩(wěn)定的中國。李鴻章主張朝鮮對各國均等開放以形成平衡,同時(shí)也做了軍力上的準(zhǔn)備。從北洋水師到北洋海軍,其主要軍事行動(dòng),都和朝鮮的局勢有關(guān)聯(lián)。為了應(yīng)對朝鮮的內(nèi)亂和日本勢力的滲透,1882、1884、1894年,中國曾經(jīng)三次出兵干預(yù),前兩次都恢復(fù)了朝鮮的秩序,第三次卻失敗了。

澎湃新聞:日本自己也曾面臨列強(qiáng)的威脅,為什么對東亞近鄰卻有如此的侵略性?

姜鳴:當(dāng)中國面臨西方列強(qiáng)入侵、亡國滅種的生存危機(jī)時(shí),隔海相望的日本也遇到相同的挑戰(zhàn),兩國對于西方的回應(yīng)幾乎是同步的。在走向現(xiàn)代化的道路上,日本把效法西方、“脫亞入歐”、政治改革列為國策,通過明治維新,消除藩封割據(jù),完成了中央集權(quán)和君主立憲政體。又把海外擴(kuò)張,以朝鮮為跳板,踏上中國大陸,繼而征服世界作為其發(fā)展的具體步驟。

幕末時(shí)期,日本思想家吉田松陰提出“得失互償”的攘夷保國之策,主張?jiān)谂c歐美和好的同時(shí),將失之于歐美者,取之于鄰國。吉田的這種主張,通過他主辦的“松下村塾”,影響他的弟子。而明治維新的許多重要政治家,如伊藤博文、木戶孝允、山縣有朋、井上馨,都深受這種思想的影響,成為明治維新后日本的最高國策。

澎湃新聞:日本方面,吞并朝鮮的戰(zhàn)略應(yīng)該是很清晰的,這與清政府對比很強(qiáng)烈吧?

姜鳴:日本很早就在作戰(zhàn)爭準(zhǔn)備。甲午戰(zhàn)爭是日本挑起的。善于抓住機(jī)遇對外擴(kuò)張,實(shí)現(xiàn)其國家戰(zhàn)略,是日本的特點(diǎn)。

從地緣政治上講,日本要向外發(fā)展,無論北上亞洲大陸,還是南下海洋,都要解決朝鮮問題、琉球問題和臺灣問題。有鑒于此,1869年新成立的外務(wù)省,主要為解決朝鮮問題,向日本政府提出并獲準(zhǔn)通過了“日清交涉先行”的方針。1871年9月13日,中日兩國政府代表在天津簽訂《修好條規(guī)》和《通商章程》,并于1873年4月30日在天津交換了批準(zhǔn)書。通過簽訂這個(gè)條約,日本第一次獲得了在亞太地區(qū)與中國的平等地位,并為打開與朝鮮的關(guān)系創(chuàng)造了條件。

這時(shí),日本國內(nèi)“征韓論”盛行,并于1873年達(dá)到高潮。當(dāng)時(shí)主持日本政府的西鄉(xiāng)隆盛,就是一個(gè)堅(jiān)定的征韓派。1876年2月,日本強(qiáng)迫與朝鮮簽訂了不平等的《江華條約》,打開了朝鮮的大門,邁出了登上大陸的第一步。同時(shí)也否定了清朝與朝鮮的藩屬關(guān)系,開始打破了東亞“華夷秩序”。1882年又借口“壬午兵變”,與朝鮮簽訂《濟(jì)物浦條約》,取得了向朝鮮的駐兵權(quán),并第一次向亞洲大陸擴(kuò)張軍事力量。“甲申政變”失敗后,日本又與中國于1885年簽訂了《天津會(huì)議專條》,獲得了將來出兵朝鮮的依據(jù)。

在“征韓論”盛行之時(shí),日本的“征臺論”也興盛起來,并且是與吞并琉球的戰(zhàn)略相關(guān)聯(lián)的。1874年,日本借口臺灣土著殺害琉球船民事件,派兵入侵臺灣島,同時(shí)在北京與清政府交涉。中日簽訂《北京專條》,中國政府支付五十萬兩白銀,換取日本從臺灣撤兵,并將琉球船民稱為“日本國屬民”。侵臺之役是明治政府成立后首次針對中國的用兵,它不但踐踏了中日《修好條規(guī)》,更為日本吞并琉球創(chuàng)造了條件。1875年,日本決定廢止琉球向中國的朝貢關(guān)系。1879年又決定廢琉球藩,改為沖繩縣,琉球國覆亡。

1880年代,日本思想家福澤諭吉提出著名的“脫亞入歐論”。伴隨著明治初期“富國強(qiáng)兵”政策的實(shí)施和擴(kuò)軍備戰(zhàn),日本在與歐美列強(qiáng)修好的同時(shí),以武力從南、北兩個(gè)方向向亞太地區(qū)擴(kuò)張的對外政策已經(jīng)比較明朗。而這樣的政策,矛頭最終指向中國。1887年,參謀本部第一局局長小川又次提出《征討清國方略》,其中提到:“自明治維新之初,常研究進(jìn)取方略,先討臺灣,干涉朝鮮,處分琉球,以此斷然決心同清國交戰(zhàn)。此國是實(shí)應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行。”這就把明治維新以來日本的國策 ,進(jìn)行了最好的表述。

澎湃新聞:日本的這種擴(kuò)張意識令人印象深刻。記得山縣有朋還提出了“主權(quán)線”和“利益線”的概念。

姜鳴:1889年12月,日本根據(jù)“明治憲法”組成了山縣有朋內(nèi)閣。1890年3月,山縣在他的對外政策意見書中,提出了“利益線”的主張,即在防守日本固有領(lǐng)土疆域的“主權(quán)線”之外,還必須保衛(wèi)“利益線”,并指出日本“利益線的焦點(diǎn)”是朝鮮,與此相關(guān)的還有中國、琉球、越南、緬甸。山縣有朋在日本第一屆國會(huì)上發(fā)表施政方針的演說,公開了他的“維持國家獨(dú)立、伸張國勢”的對外主張:“蓋國家獨(dú)立自衛(wèi)之道有二:一曰守護(hù)主權(quán)線,二曰保護(hù)利益線。所謂主權(quán)線,乃為國之疆域。所謂利益線,乃與主權(quán)線之安危密切攸關(guān)之區(qū)域。如若不保主權(quán)線及利益線,則國將不國。方今于列國之間,欲維持一國之獨(dú)立,獨(dú)守主權(quán)線已不足,非保護(hù)利益線不可。”標(biāo)志著作為近代日本國策的以大陸政策為主體的亞太政策,在十九世紀(jì)九十年代初期,即甲午戰(zhàn)爭以前已基本形成。

“睡獅”遇上“狼”,中國在干什么

澎湃新聞:中國方面當(dāng)時(shí)是否意識到日本的挑戰(zhàn)呢?

姜鳴:中國政治家很早就看出日本崛起對中國生存的威脅。在民族存亡的競爭中,日本將成為中國的最主要的假想敵。1874年底,李鴻章就指出:“泰西雖強(qiáng),尚在七萬里以外,日本則近在戶闥,伺我虛實(shí),誠為中國永遠(yuǎn)大患。”為了防御日本侵略,他疾呼重視海防,組建北洋海軍。他說:“今日所以謀創(chuàng)水師不遺余力者,大半為制馭日本起見。”

人們常常引用李鴻章1876年1月24日會(huì)見日本使臣森有禮的一番很有意義的對話。李問:你怎么看中西學(xué)問?森答:西國所學(xué)十分有用,中國學(xué)問只有三分可取,其余七分仍系舊樣,已無用了。李問:日本西學(xué)有七分嗎?森答:五分尚沒有。李問:你們連衣冠都變了,怎說沒有五分?森答:這是外貌,其實(shí)在本領(lǐng)尚未盡學(xué)會(huì)。敝國上下俱好學(xué),只學(xué)得現(xiàn)成器藝,沒有像西國從自己心中想出法兒的一個(gè)人。李鴻章沉思道:久久自會(huì)有之。

但大家很少引用他們后面繼續(xù)的對話。森說:據(jù)我看來,和約沒甚用處。李反駁道:兩國和好全憑條約,怎能沒用?森說:和約不過為通商事可以照辦,至于國家舉事只看誰強(qiáng),不必盡依著條約。李說。此是謬論!恃強(qiáng)違約,萬國公法所不許。森說:萬國公法亦可不用。李說:叛約背公法,將為萬國所不容。他還指著桌上酒杯打比方說:“和”是和氣,“約”是約束人的心,如這酒杯,圍住了,酒就不會(huì)泛溢。森答:和氣無孔不入,有縫即去,杯子如何攔得住呢?

從他們的對話中可以清楚地看到,日本政治家信奉叢林法則,他們早將國際法看透了。

澎湃新聞:您剛才指出,清政府建設(shè)海軍的主要目的就是為了對付日本,可是面對日本在戰(zhàn)略上的步步緊逼,我們似乎看不到清政府在軍事、外交方面的準(zhǔn)備?

姜鳴:準(zhǔn)備還是有的。從1874年至1894年間,中日兩國的軍事對峙或沖突共有四次:1874年日本借口琉球船民被臺灣土著居民殺害出兵臺灣,清政府以支付五十萬兩白銀的代價(jià)換取日本退兵;1879年日本廢琉球國改設(shè)沖繩縣,清政府雖多次談判交涉,最終卻不了了之。這兩次事件促使清政府重視海防,發(fā)憤建設(shè)海軍,并使中國在中日海軍發(fā)展競賽中超出日本。在1882年朝鮮“壬午事變”中,由于中國海軍迅速運(yùn)兵入朝,把朝鮮攝政王大院君抓到保定,非常強(qiáng)勢,遏止了日本介入的企圖;1884年朝鮮“甲申政變”,清軍再次入朝,使得日本擬趁機(jī)侵略朝鮮和中國的企圖無法實(shí)現(xiàn)。此外,北洋海軍的主力艦只還在1886、1891、1892年三次訪問日本,向日本展示中國鐵甲艦的威力。

在“壬午事變”的時(shí)候,中國比日本要強(qiáng)得多。但是日本單獨(dú)與朝鮮談判,提出“暴民”曾造成日本僑民的死傷,要求朝鮮賠償。朝鮮政府答應(yīng)賠償,并答應(yīng)保護(hù)日本僑民、允許日本在朝駐兵。對于這次朝日交涉,張佩綸是堅(jiān)決反對的,他說日本人憑什么提那么多的要求,我們索性發(fā)兵打到日本去。但李鴻章拒絕打仗,他認(rèn)為這是不可能的。

“甲申政變”是指1884年12月朝鮮發(fā)生的流血政變。以金玉均為首的親日的開化黨人暗殺守舊派大臣,占領(lǐng)王宮,主張改革內(nèi)政,脫離中國獨(dú)立。袁世凱率駐朝清軍鎮(zhèn)壓了政變,但日本借口日本公使受到攻擊,使館被焚燒,而與朝、中展開交涉。最后,伊藤博文來華談判,簽訂《天津?qū)l》,確定中日均從朝鮮撤兵;今后朝鮮有事,兩國或一國要派遣軍隊(duì),應(yīng)先行知會(huì)對方,一俟達(dá)到目的,應(yīng)立即撤回。李鴻章認(rèn)為雙方照約退兵,于全局有益,卻沒料到這個(gè)條約為后來甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)埋下了禍根。

當(dāng)時(shí),清政府剛剛經(jīng)歷了鎮(zhèn)壓國內(nèi)太平天國起義的十幾年內(nèi)戰(zhàn),還有平定西北回民起義和驅(qū)逐阿古柏勢力入侵新疆的戰(zhàn)爭,總體上國力衰落,缺乏再做戰(zhàn)爭的精力和實(shí)力。日本吞并琉球的時(shí)候,琉球國王派使節(jié)向華求救。李鴻章表示同情,但私下表示不可能為琉球的幾個(gè)島嶼和日本人開戰(zhàn)。此時(shí),日本經(jīng)歷明治維新,中國經(jīng)歷洋務(wù)運(yùn)動(dòng),但一個(gè)處于上升、一個(gè)處于下降,在二十余年里,漸漸地拉開差距,最終兩國的態(tài)勢發(fā)生了易位。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司