- +1

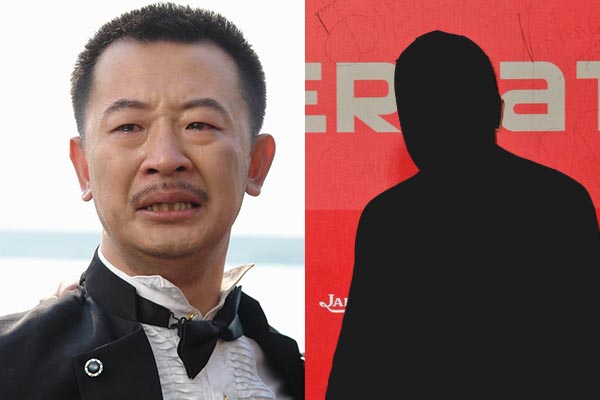

張某吸毒化名、黃海波嫖娼實名:導演和演員差異就是大!

此前報道過“黃海波嫖娼事件”的央視新聞,對此以“著名導演張某再次吸毒被拘”進行了報道。報道稱,著名導演張某在2008年曾因吸毒被警方處理,6月13日在北京南站接受檢查時,掏出身份證就逃跑,后尿檢呈陽性,其供認當日在家吸毒。視頻中,臉部打著馬賽克的張某還以親身經歷講述了毒品的危害。

對比黃海波嫖娼事件,北京警方和央視在處理張某吸毒被拘這一事件時,沒有直呼其名,而是使用“張某”,這引發網友廣泛質疑:“同樣是娛樂界公眾人物,為什么警方直呼黃海波的名字,而著名導演吸毒被拘卻用‘張某’?”

根據法律規定,公安執法信息中涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的不公開。《公安機關執法公開規定》第四條明確:公安機關不得向權利人以外的公民、法人或者其他組織公開涉及個人隱私的執法信息。但是,經權利人同意公開,或者公安機關認為不公開可能對公共利益造成重大影響的,可以予以公開。

刑訴學者、律師毛立新稱,針對輕微違法行為的行政處罰,一般不涉及公共安全、公共利益問題,只能看做個人隱私范疇,因此原則上不應該用真名,“用真名等于是變相示眾”。在黃海波嫖娼一事中,他認為不應該公開黃海波真名,其嫖娼行為并沒有侵犯公共利益安全。

江南開炫律師事務所律師虞仕俊認為,同樣在著名導演吸毒事件中,警方不公布張某的全名是正確的。“無論是犯罪嫌疑人,還是違法人員,嚴格來講,他該負什么責任就應該承擔什么責任,在判決前,不應該把其名字報道出來。”

他認為,黃海波嫖娼事件本來是一件很小的事情,卻被搞的鋪天蓋地、人人皆知,對比兩事件中北京警方的處理方式,不排除警方選擇性執法、轉移視線的可能。

上海鐘穎律師事務所律師鐘穎也認同對比兩事件不排除北京警方轉移視線的需要。此外,她還認為,在經歷過薛蠻子和黃海波事件后,律師界和媒體界對保護個人隱私的呼聲越來越高,因此,警方在處理著名導演吸毒事件時變得有所收斂,媒體也有了保護個人隱私權的意識。“但不能保證以后為了某種目的,警方再次直呼其名轉移公眾視線。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司