- +1

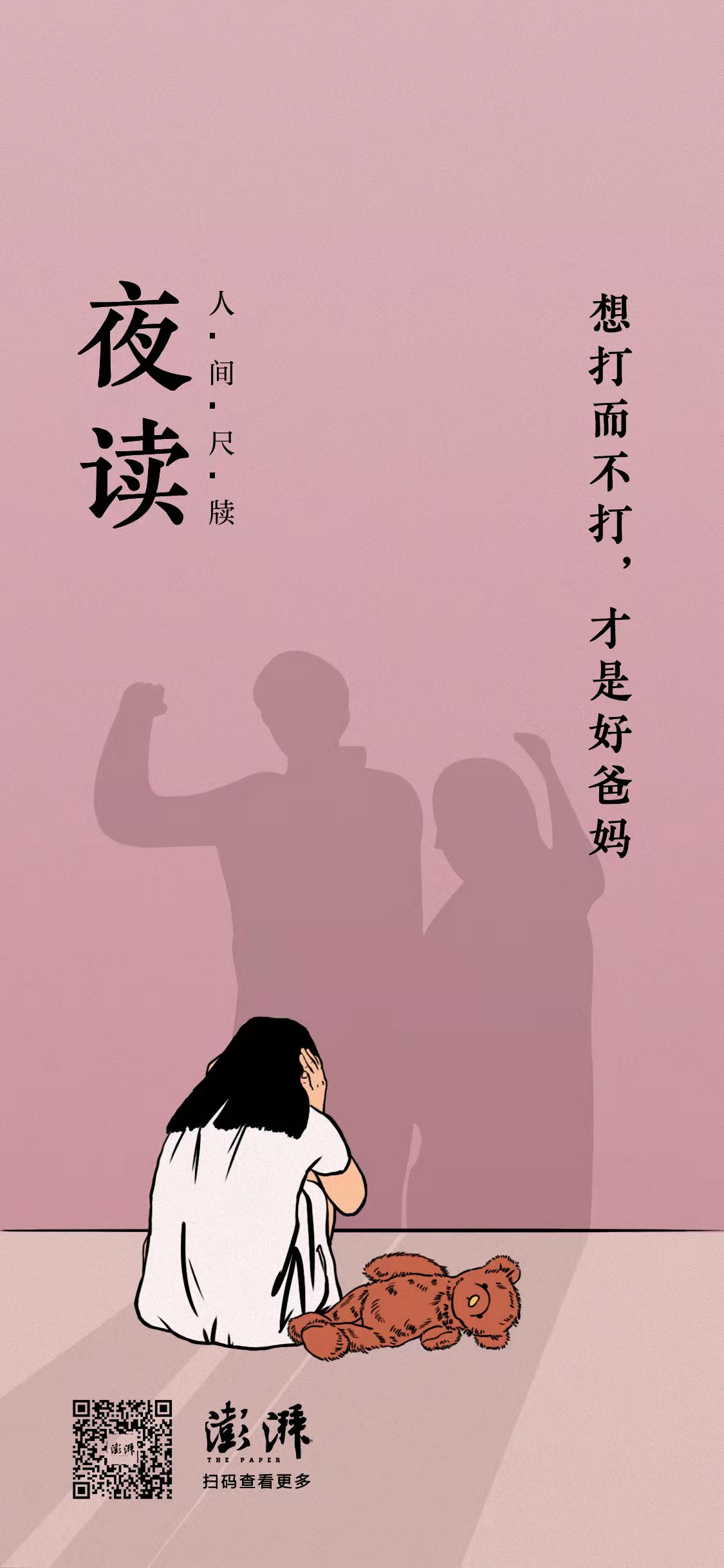

夜讀|想打而不打,才是好爸媽

一大早送孩子上學的時候,我就被娃氣到了,在群里向朋友吐槽。好友立刻送上友情提醒:“今天是‘國際不打小孩日’。”另一位娃媽更直接:“今天一定捆住手!”

好吧,沖動是魔鬼。

自從娃有了學習任務,我就好像魔鬼上了身。雖然不至于真的訴諸暴力,但打娃的沖動卻不時在頭腦中膨脹。至于大聲吼叫、氣得跳腳,那都是家常便飯。“不寫作業母慈子孝,一寫作業雞飛狗跳”,是最真實的寫照。

說這些,并不意味著我所做的都是對的。相反,這更像是一種懺悔,是一個普通家長糾結掙扎的心路歷程。

誰不愛自己的孩子呢?然而現實是,如果說再恩愛的夫妻,一生中都有100次想離婚的念頭;那么再溫和的父母,一生中也有100次暴打孩子的沖動。要不然,你以為那些輔導作業時拍桌子拍到手掌骨折、氣到心梗的新聞,都是假的嗎?

然而,我越是深深地理解這種暴揍孩子的沖動,就越是明白壓抑這種沖動的重要性。

為什么我們在成人世界理所當然地說“暴力不能解決問題”,但在面對自己最親近的孩子時,卻守不住“不動手”的底線呢?很多時候,或許是因為我們忘了孩子只是孩子。

這不是什么心靈雞湯,也不是一句托詞。

人類與動物的不同之處在于,人類有著漫長的嬰幼兒時期。尤其是人類的大腦,需要長達十幾年的時間才能發育完全。甚至有研究認為,人類大腦最終達到成人狀態,差不多要到30歲左右。

這也是為什么兒童、青少年相對于成年人來說,更容易控制不住情緒的原因。嬰兒時哭鬧,幼兒時“不講道理”,青少年沖動叛逆,原本就是多數人最正常的人生歷程。

當然,這并不是說孩子的行為、情緒不可被引導;而是說,教育應該充分考慮到不同年齡段孩子的心理、生理特點。一味地從成年人的視角去看待孩子,孩子當然就顯得“不可理喻”了。

更何況,在當前激烈的教育競爭下,人們似乎越來越等不及孩子慢慢長大,無法容忍他們在一邊試錯、一邊摸索中成長。

各種興趣班、課外輔導把孩子的時間塞得滿滿當當,幼兒園就讀了上千本書、小學就擁有發明專利的“牛娃”滿天飛,“孩子氣”的孩子反倒成了異類,身為一個“普娃”壓力山大……

可是,天才畢竟是少數中的少數,如果家長們都以如此焦慮的心態來“雞娃”的話,面對一個普通的孩子能不暴跳如雷嗎?

不久前,南通一名單身母親因為望女成鳳心切,女兒成績達不到要求就屢屢家暴,最終被法院依法判決撤銷監護人資格。這樣的故事令人嘆息:被家暴的女兒是受害者,實施家暴的母親又何嘗不是在傷害自己?

所以,不打孩子,是為了孩子的健康成長,也是父母的自我修養,更是為了親子關系的和睦融洽。把童年還給孩子,給他們成長的空間,是為人父母應該探索的課題。

作為一名平平無奇的家長,我深深地知道,始終以穩定的情緒、溫和的態度對待孩子,很難做到,但卻是值得努力的方向。國際不打小孩日,不是讓孩子在這一天獲得“免挨權”,而是一年一度的提醒:手莫伸,伸手必悔恨。

設計 王璐瑤

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司