- +1

笑不出來的煽情喜劇,還能叫喜劇嗎?

原創 布蘭達 新周刊

那時小沈陽大概怎么也想不到,十幾年后的自己會因為“喜劇煽情”而告別小品舞臺。/視覺中國

“喜劇的內核是悲劇”,這句話本沒有錯,錯的是偷換概念的喜劇人。主題再悲劇,喜劇首先得讓觀眾“喜”了才行。

2009年,趙本山的小品《不差錢》登上春晚舞臺,小品里那個穿著紅白蘇格蘭服飾,不太陽剛卻有著好嗓門的男服務員小沈陽,隨之爆火。

但一夜成名后的這十年,他卻鮮少出現在喜劇舞臺上。

讓人們再次將小沈陽和喜劇聯系起來的,是《我就是演員》中關于“小品”的一番話:“小品,我放棄了。因為研究不出來好包袱,沒有特別好的事,不新鮮了。小品現在都是喜頭悲尾,不喜歡,希望我能從頭到尾把觀眾逗笑。”

小沈陽在《我就是演員》中針對主持人“那會想還不如再回去演小品嗎”的回答略顯悲涼。/《我就是演員》

隨后,“喜劇煽情”這一話題引發一波討論。

披著喜劇外衣的悲劇故事,企圖生硬地扭轉觀眾的情緒,但觀眾很顯然并不買賬。

喜劇演員對此也心知肚明。

在《歡樂喜劇人第六季》的開始,相聲演員孟鶴堂和周九良就調侃過,一到結尾就煽情把《喜劇人》變成了《悲劇人》。

其實,喜劇人本身也對“結尾煽情”的喜劇深惡痛絕。/《歡樂喜劇人第六集》

可到了復活賽的舞臺上,燒餅、曹鶴陽的表現還是落入了俗套。故事圍繞“代駕小哥的心酸”展開。結尾突兀的煽情,讓觀眾感動不是,不感動也不是。

這一刻,臺上和臺下的人們應該都挺無奈:什么時候才能告別“喜頭悲尾”的喜劇呢?

能不能讓你笑不重要,

但最后一定得讓你哭

縱觀近些年的小品,“搞笑”的包袱不太行,但是“煽情”的套路卻被各路喜劇人越用越熟練,就連潘長江這樣的“老油條”也不能免俗。

2014遼寧春晚上他和閆學晶有一臺小品叫《老婆向前沖》。

整臺節目除了一貫對潘老師身高長相調侃的段子之外,讓人笑的包袱沒幾個,最后主題還要靠視頻中兒子面無表情的那句“兒子的生日是娘的苦日”,配合閆學晶硬擠還沒擠出來的眼淚來強行拔高。

靠在潘老師肩上也掩飾不了哭不出來的尷尬。/《老婆向前沖》

如果說13年潘老師的作品只是“小哭怡情”,那到了2020年《歡樂喜劇人第六季》里郭陽郭亮的小品《我們仨》,簡直就是“大哭傷身”了。

針對兒童缺少父母陪伴的主題本來是挺催淚的,但因為劇本太差,情節漏洞百出,看的人滿臉問號。

一開場,小女孩給倆陌生人錢,想要他們幫買車票,幫助她離家出走。但作為陌生人,無論要錢與否,直接帶女孩回自己家的做法,實在令人費解。在我看來,這和人販子并沒什么區別。

回到家中,因為倆兄弟隨口一句“餓死我了”,外賣員就帶著餐食從天而降,毫無前后情節鋪墊。

匆忙地送走外賣小哥后,其中一人的女朋友莫名其妙的出現,因為孩子對著自己男朋友叫了一聲“爸爸”,她就開始用夸張的肢體語言在舞臺上瘋狂走位,然后帶著誤會去“買醉”。作為男朋友,在面臨女朋友對自己產生了誤會,還要分手的情況下,不但不抓緊解釋,反而轉身坐下和小女孩爭辯起“你爸爸不會不愛你”。

只要我頭發甩的夠快,憤怒就追不上我。/《歡樂喜劇人第六季》

我們且不討論這幾乎為零的求生欲,但舞臺演繹也要以現實生活為基礎,這樣脫離生活的劇情、動不動就下跪的夸張演技和用孩子名字做諧音梗的“豬會飛”等一些沒含金量的段子,使得整個節目除了滿屏的尷尬沒有任何“笑果”。

但憑借著“哪怕包袱不出彩,只要舞臺效果好,觀眾一樣哭”的理念,這節目在最后硬是將一臺尬出天際的小品演出了感天動地的效果。

當外賣員帶著警察出現,抓住倆兄弟時,為了增加催淚的氛圍,舞臺燈光突然變暗,悲情的音樂隨之響起,小女孩略帶哭腔的說出自己的遭遇,讓觀眾有一種說不出的違和。

而故事并未在此結束,一個強行happy的結局是這個作品能“負負得正”的關鍵。

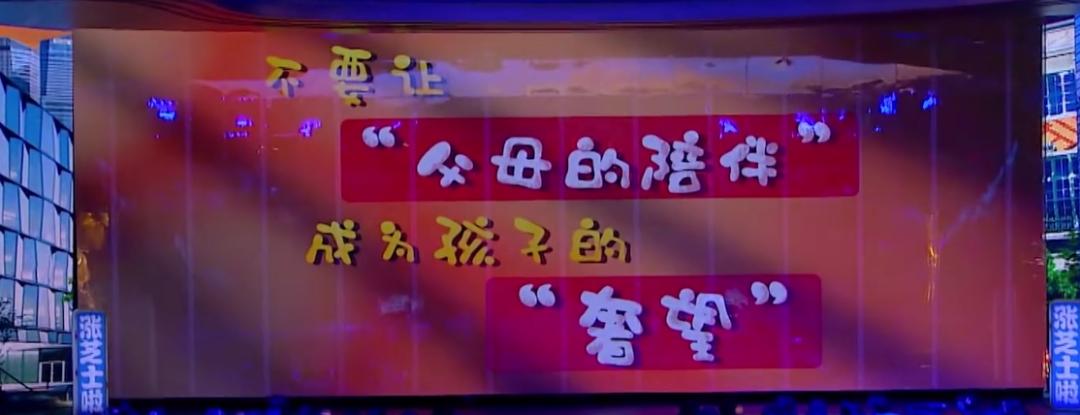

燈光亮起,女孩的爸爸匆忙趕來,第一步不是去看孩子的安全而是拿出短信證明倆兄弟不是綁匪。為了烘托氣氛,舞臺效果再次拉滿,父女二人抱在一起失聲痛哭。隨之,大幕緩緩落下,寫著“不要讓父母的陪伴成為孩子的奢望” 。

至此,這一段“感人至深”的小品正式結束。

且不說段子質量如何,從演技到舞臺只寫著三個大字“給!我!哭!”。

你哭了嗎?反正我哭了。/《歡樂喜劇人第六季》

原本是錦上添花的舞臺技術,現在卻變成了彌補故事漏洞,強行烘托氣氛的救場工具。

觀眾笑不笑創作者不負責,只有在讓他們哭這件事上花樣百出。

要想讓我哭,邏輯先得通

楊樹林也曾經調侃過《歡樂喜劇人》的賽制:“能得總冠軍的作品一定要煽情,為什么前幾季沒有得總冠軍,因為煽情煽的不到位。”

如果作品本身質量堪憂,還要強行煽情,最后就很容易變成舞臺災難。

央視今年新播的喜劇綜藝《金牌喜劇班》中有一臺小品——《忘了他》,是舞臺上為數不多的煽情小品。

按照講老人得阿爾茲海默癥的作品套路,肯定會有催淚情節。從老人出現,彈幕就開始閃過“求求不要喜頭悲尾”、“又是煽情小品”等吐槽。可見觀眾對此類小品已經到了“狼來了”的程度。

其實對比其他的煽情作品,這個故事的內容邏輯都還算完整,最后煽情氣氛的推動也不至于尷尬。

只是“喜劇天花板”陳佩斯對此依舊不滿意,給出了“只注重結果,沒有過程”的評價。

沒有過程的故事,結局再美好也是殘缺的。/《金牌喜劇班》

整個作品都在圍繞著患病的老人所展開,一開場觀眾就已經能預料到后續的情節發展和煽情式結尾。全程沒有細節展現,只有結果和情緒在被來回表達。預知結果的觀眾無法快速進入故事之中,劇本邏輯不強,演員再賣力,后續的煽情效果也不會好。

話說回來,喜劇并不天然排斥煽情。賈玲的《你好,李煥英》今年拿到了50億的超高票房,在登上大熒幕之前,這部電影的原型小品就曾受到廣泛好評。

與電影不同,小品舞臺需要在極短的時間內交代清楚人物關系和情節鋪墊。

無論是前五分鐘,對主要角色及人物關系清楚的交代,還是情節發展期間,張江的腿和賣豆腐的小販,都是埋在在故事中的包袱,既有笑點,又不會讓觀眾覺得突兀。

完成前期的情節鋪墊后,直到賈玲在回憶媽媽念獨白的時候,煽情的氣氛才逐漸被烘托起來。她并非是生硬的配著燈光、音樂背臺詞,而是將自己融入到了媽媽過去的生活中,給人一種時空交錯的之感。這種含蓄的表達方式,既不使舞臺單調,又可以烘托氣氛。

只有演員自己先融入進故事里,才能抓住觀眾的心。/《喜劇總動員》

岳云鵬在后臺評價:“它沒有在抓你,它就是慢慢的刺撓你的心。”情緒發展掌控在自己手中,甚至在結束的時候才會回味出傷感。

這樣的作品,不用強行按頭,觀眾也能哭。

誰說喜劇內核是悲劇

結局就必須得哭

自從陳佩斯說過:“喜劇的內核是悲劇”之后,各路喜劇人就為自己的作品不搞笑找到了完美的理由。

這句話本身沒錯的,就像之前很火的節目《譚談交通》。

一位違章的電動車駕駛司機面對糾正其違法行為的警官時,第一做法不是認錯,而是無厘頭的說了一句“我是唐曉紅工地上的”。這句話和當年的“我爸是李剛”有著異曲同工之妙。盡管后來成為了2009年的網絡流行語,但背后體現的卻是眾多違章者在面對警察時的僥幸心理。

另一位騎電動車帶著一張巨大破床的大姐在被攔下后的第一反應是緊張的護住自己的床,并沒有認識到自己的違章行為。對她來說,這床是夜晚唯一能安寢的地方了。但假如不是為了生活,誰愿意撿張破床呢?

一句“到了晚上總要找個地方睡”,道盡世間辛苦。/《譚談交通》

而被攔下后拉著警官局促的唱著《兩只蝴蝶》的氣球哥,大概只是想用歌聲緩解緊張的氛圍和為了能躲避處罰的行為,畢竟維持生計本來就很難了。

每一個人都很普通,好笑的段子都來源于這些普通人。因為情感豐富,足夠貼近生活,觀眾才會覺得搞笑,而暫時忽略了其中的悲劇色彩。

其實基于現實生活,充滿悲劇色彩的作品不在少數。1990年計劃生育政策剛實施,因此有了宋丹丹和黃宏的《超生游擊隊》的出現,這部諷刺當時重男輕女、違背政策超生的作品,在今天看來又有了別樣的意味。

在那個時代,身為農民的黃宏、宋丹丹倆夫妻,為了生兒子而超生,過著遠離家鄉,東躲西藏的生活。沒什么文化的農村婦女將報紙上的話奉為圣旨,“時代不同了,男女都一樣”,希望以此來說服丈夫,結束這樣的苦日子。但深受傳統文化影響的丈夫卻固執的認為:“生兒子是首要任務,男女平等是在實在不行的情況下”。

從黃宏的表情和肢體動作,就不難看出他的固執。/《超生游擊隊》

但最心酸也是最好笑的包袱體現在他們的孩子身上,“海南島、吐魯番、少林寺、北戴河”,這些名字與黃宏的那句“走一道生一路,走一站生一戶”相呼應。為了躲避檢查,帶著這些幼小的女兒幾乎走遍了全國。若說不心疼孩子是不可能的,夫妻倆確實產生了回家好好生活的想法,但最后面對“小腳偵緝隊”時,他們選擇繼續逃避的結局,卻也是意料之外、情理之中的。

夢想終歸是夢想,在現實面前還是會下意識選擇逃避。/《超生游擊隊》

這樣的作品不僅反映出了當時的時代背景和作品的主要矛盾,也能讓觀眾在輕松的氛圍下對諷刺的現象有反思,才是語言類作品的精華所在。

哪怕過了三十年再回看時,還是會去思考,那幾個小小年紀就東奔西走的女孩現如今過的是否健康、快樂,又或是像電影《我的姐姐》中那樣,在為他們的“弟弟”忙碌。

類似于《超生游擊隊》的作品并不在少數,周星馳、卓別林等喜劇大師的作品中都會有悲劇元素存在。

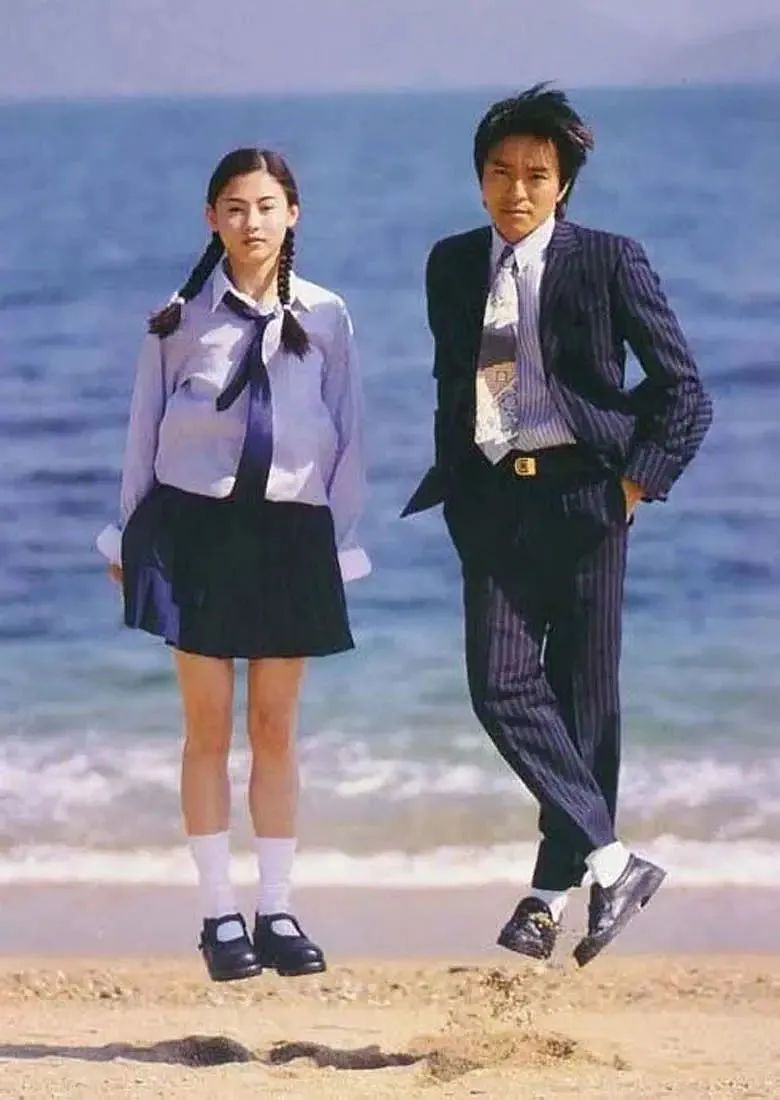

《喜劇之王》中一直跑龍套的尹天仇在與那個喜歡扭頭的導演討論“死人”的內心活動時,曾因為“不肯死”而被罵的狗血淋頭。可當他被嘲笑是個“死跑龍套”的時候,卻更正道:其實,我是一個演員。柳飄飄亦是如此,在被隨意說出是舞女時,她會瞬間收起笑容,較真問道“你說誰是舞女”。

尹天仇和柳飄飄的故事,同時也是現實中許多人的故事吧。/《喜劇之王》

在戲里,他們都是那個具有悲劇色彩的人物,不得志還經常被罵,但依舊愿意笑對生活,擁有夢想,努力愛自己和喜歡的人。觀眾會因為他們的演繹捧腹大笑,也會被他們努力生活的樣子所感動。

這些作品雖然都飽含悲劇元素,但最終還是在以幽默的方式去化解和對抗矛盾,諷刺現象,然后用歡聲笑語進行結束,哪怕是飽含悲傷情緒的結尾,也不會生硬的煽情。

語言類節目不靠語言出彩來吸引觀眾,表達主題,難到要靠“下跪”和“尬哭”嗎?

沒人說喜劇不能悲,但“悲”的絕非喜劇本身。如果喜劇的結局都要哭出來才行,那我不如直接去看悲劇從頭哭到尾。

老趙曾說:“樂才是喜劇最大的主題。”

現在有多少喜劇人還記得“樂”才是主題呢?/《我與春晚十九年》

所以,哪怕喜劇的內核再悲劇,觀眾也得先樂了才行。

老趙不哭,我們想你。 /《我與春晚十九年》

為什么現在的喜劇小品到最后都會強行煽情?,知乎

為煽情而煽情,這樣的喜劇小品,觀眾不買賬。鄭捕頭,2019

喜劇之王,豆瓣

?作者 | 布蘭達

歡迎分享到朋友圈

未經許可禁止轉載

原標題:《笑不出來的煽情喜劇,還能叫喜劇嗎?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司