- +1

東北字跡|整理作為記憶支點的影像和文字(下)

城市空間里有種種印跡。我們拍下,再加工整理,又反復翻看。這一切都是為了認真對待自己的存在。以下內容,整理自作家趙松近期在寧波假雜志圖書館圍繞《東北字跡》所做的分享,以及現場的交流回應。分為上下篇發出,這里為下篇。上篇見:東北字跡|整理作為記憶支點的影像和文字(上)

寧波假雜志圖書館分享現場。晨初 圖

趙松:回到東北的話題。從1949年前后開始,談論東北有幾個階段。第一個階段是解放前后的闖關東。因為解放戰爭,當時中原地區經受戰爭洗禮,導致了很多人遷徙。當時東北地廣人稀,大家覺得,那邊可能有糧吃、有活干。我的爺爺奶奶那輩人從山東遷到東北,已是1952年,他們應該是最晚一批。我姥爺那波人遷到東北時更早,在1945年、1946年左右。

我姥爺是河北吳橋人。他十六七歲時,那邊鬧饑荒,沒有糧食,整村老少成群結隊,步行走到東北。他們走出山海關時,東北已是冬天。一個村子五六百人,很多餓死在路上,有的后來凍死在路上。最后我姥爺帶了兩個弟弟走到撫順,是因為他會養馬,被錦州一個富農救了,送了他一大塊豆餅,他靠這個熬到撫順,成為幸存者。

2019年春,撫順西露天大坑。澎湃新聞記者 王昀 圖

第二波所謂的闖關東,是解放后東北變成工業基地。東北留下了大量日偽時期的工廠。中國最早的煉油廠,三個全在撫順。撫順還有四個煤礦、兩個鋼廠、一個鋁廠。國家當時的大軍工戰略里的工廠,整個東北全占了,生產飛機的、生產坦克的、包括各種石油產品,都在撫順。還有煤炭、發電等。

所以,撫順作為很典型的工業城市,雖然只有二百萬人口,但在1950年代是全國為數不多的計劃單列市。因為是一個重工業城市,它的生產數據、經營數據直接歸國務院計劃,可以跟省一級并列。

在東北,這樣的城市不只撫順,還有本溪、鞍山等,都非常典型,是以工業為核心發展起來的城市。東北這些重工業城市,跟其他城市,尤其南方城市的很大不同是,其中多數是大型國有企業,直歸冶金部、石油部,企業領導甚至跟市一級地方領導平級。這導致每個工廠是個小社會。除了法院,其他都有。從幼兒園開始,直到小學、初中、技校甚至高中,后來職業大學也有了,還有醫院,還有離退辦。一個人到了一個企業,一生可以在這走完。

2019年春,撫順西露天礦入口處的題字。澎湃新聞記者 王昀 圖

這種小社會的特點是,無論沈陽這樣的大型城市還是撫順這樣的中型城市,社會結構非常多層化。在沈陽市,鐵西區的語言就和皇姑區不同。皇姑區那邊,是沈陽軍區總部所在地,大量的部隊大院、家屬,來自全國各地,口音傾向于普通話;到了鐵西區就有濃重的地方口音。撫順也一樣。撫順有三個滿族自治縣,但每個滿族自治縣里,滿族人比例只有20%,大量外來人口為主。我查過撫順地方志等資料。撫順人口50%左右來自山東和河北。不是大家印象中的,東北就是二人轉、黑土地,大大咧咧,很能喝酒很豪爽。

這樣的描述,我覺得把東北簡單化了。今天出來很多東北主播,還有雙雪濤、班宇幾個東北作家。有人說東北文藝復興,我聽著很奇怪,文藝復興是指曾有文藝的高峰,后來衰落過,然后再起來。東北從沒有那樣的時候。它是一個重工業基地。再往前推,清朝三百多年,東北是禁地。除了滿族人的根脈,就是流放的犯人,其他地方的人不可進入。其實沒有嚴格意義上的社會文化傳統的延續。

2019年春,撫順廠礦區,仍有舊式的火車駛過。澎湃新聞記者 王昀 圖

日本侵華和偽滿洲國期間,對東北的影響很大,當時日本準備把東北作為海外基地。日本人很早意識到,本土的能源危機和各方面資源的匱乏,根本不足以支撐它成為世界強國,需要離得近一些、物產豐富的一塊飛地。它很早就規劃,把東北作為海外一個殖民地。它最初據說沒想吞并全中國,只想把這塊切下來。

它扶持的偽滿洲國,是要模糊化這種殖民的方式。日本曾對整個東北地區進行大量文化清洗。我姥爺那代人,大概二幾年、三幾年出生的,到了東北,在四幾年時,當時統治者都為其免費提供教育,相當一批人學過日語,能聽懂很多日常用語。

還有城市規劃,引進了日本近現代的規劃設計。撫順最核心的地區,比如南臺北臺。就是非常完整的一套日本的街道模式,比如小樓的空間結構方式,樓里是日本那種小開間,六七平米也是房間,有各種小細節——中國人不太喜歡這種很小巧的方式,而他們用建筑的方式慢慢改變城市的結構。長春作為當時滿洲國的首都,日本人曾為它做過非常詳細的規劃,今天看來仍是一個現代城市樣本,是有野心在里面的。

2019年春,撫順戰犯管理所舊址門前。澎湃新聞記者 王昀 圖

后來因為戰爭,這個過程就中斷了。但留下很多痕跡。比如,我曾工作過的撫順石化,最老的一套裝置是日本人留下的。當時發生過一次加氫裝置爆炸,唯一沒被摧毀的,是一道三米厚的防火墻,日本人建的,非常結實。

這些痕跡分布在整個東北不同的區域。如果用一種泛文化的眼光看,讓東北變得比我們想象的復雜得多。

我覺得,現在東北是一個被傳媒高度簡化的東北,不是事實存在的東北。有些東西被放大了,有些東西被忽略了。當真有時間去實地走,你會發現,無論遼寧省、吉林省,還是黑龍江省,它們之間的差異比口音大得多。

昨天我在陸家嘴圖書館做一場活動。搭檔嘉賓是黑龍江雞西人,梁錫江教授,在上海外國語學院教書,研究德語。我們兩個東北人聊了一下馮至先生,一個著名的德語翻譯家和詩人。他嫻熟純正的雞西東北話,和我這已不夠嫻熟的撫順東北話,在談論德語世界里的文學現象和現代漢語的演變。現場充滿喜感。

我們東北人在東北之外見面,都會想當然認為是老鄉。因為說東北話。但其實大家離得很遠,坐火車從雞西到撫順,估計不比上海到北京近多少。這種語言表象下,東北的差異性是巨大的。

比如大連,大連的日本痕跡更重一些,還有俄羅斯痕跡。

所有這些給東北賦予了更多的異質性。到大連可以找到斯大林廣場(注:即現人民廣場)。沈陽有蘇軍紀念碑。不同時期留下的痕跡還在。認識到這種復雜性,會對我們認知東北,甚至認知中國的現代史,有很重要的提示。

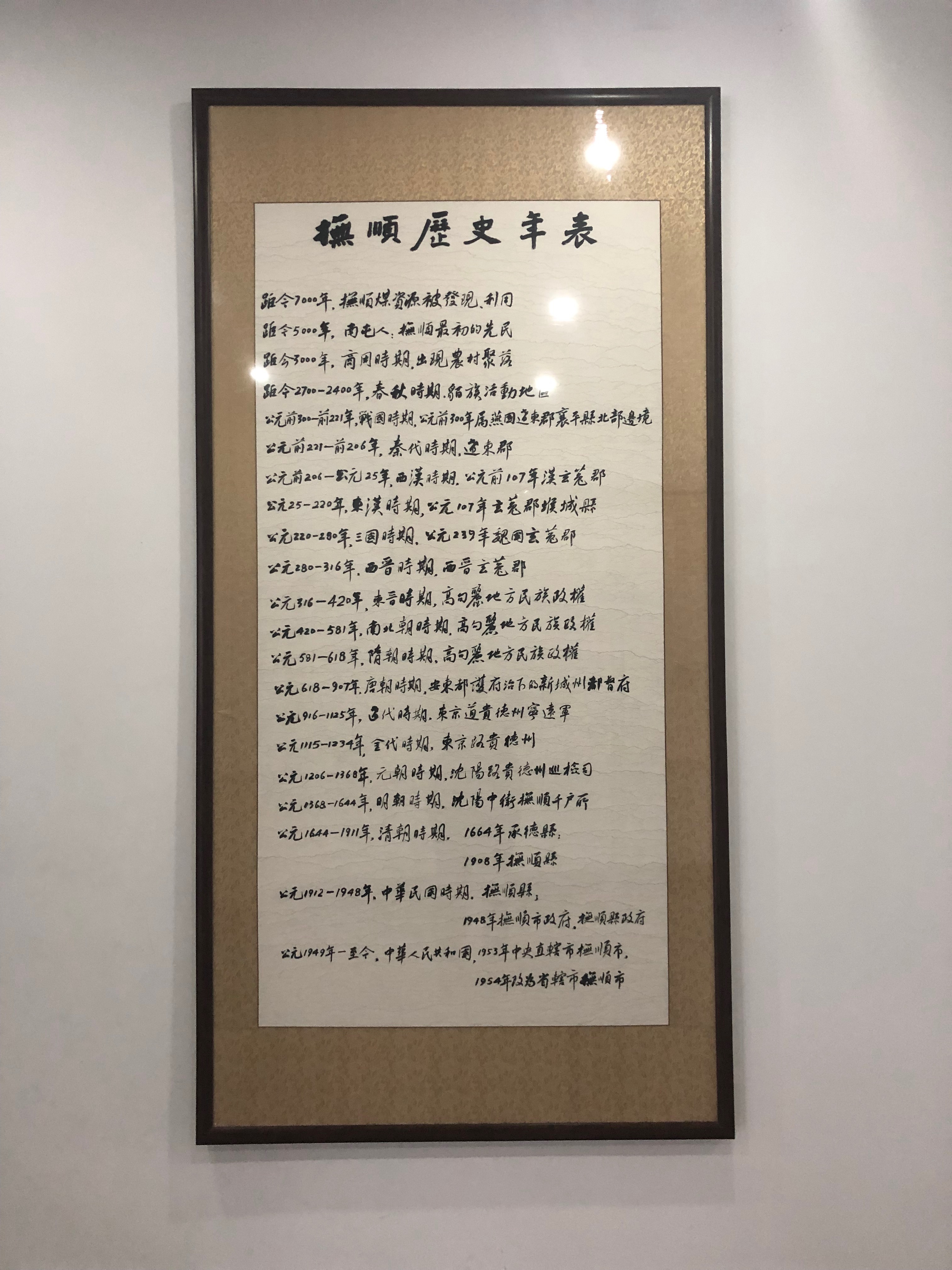

2019年春,撫順圖書館里掛著的撫順年表。

中國在辛亥革命前,有世界上最完整的歷史系統。我們有二十五史。清史沒編完,只有清史稿。不管朝代怎么變,不管是來自漢族的統治還是異族的統治,歷史都要接著寫,這個朝代寫上一個朝代的歷史,這樣就形成了一條沒斷的脈絡,一個歷史傳統。辛亥革命后,經歷了漫長的戰亂,到了1949年之后,直到現在,我們發現,真正意義上的現代史還有待書寫。可能還需要時間,需要更多準備,甚至說更多的思維空間,來認知這樣一個極其復雜、激烈變化的時期。

反映在日常層面,就特別回到一個記憶的問題:我們如何記憶我們的記憶?如果不能以一種更開放、更豐富的方式去回溯我們的記憶——視覺記憶,還有那些文字記憶,比如檔案、文學,還有其他的藝術——所有的這種記憶,如果不能用一種更寬容,更開放的態度去面對,和更渾然的方式去追溯,很多東西真的會消失。尤其互聯網時代,大家以為一切都會存在。搜索功能讓大家變懶,大家覺得連字典都不用去翻。但如果哪一天中樞服務器系統崩潰,可能什么都沒了。

更關鍵的是,每個人的存在狀態和存在感,很大程度上,跟梳理和傳達記憶的方式有很大關系。當一個人的記憶處在無序狀態,基本沒有經過整理梳理,沒有形成強烈的自我記憶痕跡和記憶方式時,其存在也就比較弱,很難完成對自我存在的認知。而自我記憶和追溯能力強的人,存在感就會很強——所有信息都能為我所用,構建起自我的一種存在。

生命當然是有限的,沒有人能逃脫生命的限度。但記憶本身會直接影響人存在過程中對生命本身的體驗。

體驗的方式以及體驗的過程,會讓一個人區別于其他人。探討記憶的重要意義就在這里。如果一個國家有非常多的人,對記憶有著鮮活的能量和梳理能力,和不斷追溯的這種愿望和行為,那么,對未來重新整理歷史,會有很大幫助。會從機理層面提供支持,讓我們對歷史有更鮮活的認知。

2019年春,撫順街頭商鋪門前貼的字。澎湃新聞記者 王昀 圖

提問:為什么是從字跡開始,觀察整個城市或區域的現狀。

王昀:如趙松老師所說,文字是比較間接性的,但也是需要一些材料支撐的。作為文字記者,我們拍照的目的很直接,記錄一下,回去好寫成文字。這就是直接作為支點。對寫文字來說,每個細節都是重要的,而沒有為了要拍張好照片,而在街上兜圈子的過程。這時拍照并不是服務于畫面,而是追求信息量。

設計師可能更關注字體,我更關注的是字本身的內容。比如,一個鋼廠旁邊竟是一個歌廳,“鋼”跟“歌”兩個招牌在一起。從這個情景,我知道以前這個地方是有人活動的,可以想象以前男男女女在這里如何相處。

2017年初,齊齊哈爾富拉爾基的舊廠區。澎湃新聞記者 王昀 圖

提問:這幾年關于東北的文學好像特別多。東北率先開始回顧自己歷史,從自己的記憶出發,似乎有這樣的群體性。

趙松:應該不能叫群體性。作家跟其他行業不太一樣的地方,就是作家從來無法培養。作家只能是野生出來的,能長成什么樣就什么樣,因為沒法教。

之所以“東北文藝復興”的概念會被提出,有一個背景。最近十年,從經濟上,全國三十多個省,東三省排在后面。尤其反映在人口上。東北很多城市人口都在減少,基本都在往外流。甚至出現一個現象。三亞有很多黑龍江人,多到像黑龍江省的三亞市。這反映出東北的向外移民,過去十年發生得很頻繁。

這當然跟東北經濟狀況有關。建國時它是整個國家的戰略重點。國家把人才和資源投入這個地方,它成為共和國的長子。后來,這個長子也老了,加之國家發展的重點放在了東南沿海地區,東北就逐漸邊緣化了。這對東北城市的影響很直觀。現在有各種對東北的喜劇化描述。好像東北人都是段子手,都可以表演脫口秀。

大家愿意把這樣一種特質,賦予這么一個邊遠地區的人。現在人們對東北人的想象,很像西方人曾經對中國人的想象,它很邊緣,遠離主流。

提問:我有個感覺,文學、電影,還有紀錄片,包括攝影集,呈現的是比較整體的東北。至少我們的朋友對東北的想象不再是可笑,或不斷耍滑的人。東北比其它地方仿佛更加具像,各種東北的形象都呈現在人們面前。最早比如《榴蓮飄飄》,到后來《鋼的琴》還有《Hello,樹先生》,等等。我挺想去一次,看到底能不能驗證我的想象。

周平浪:我有個印象,不知對不對。我見過很多東北同齡人,都受過比較良好的教育。因為他們上一代人生活條件和福利比較好,會在教育子女上面有更多投入,就不會一個人出去做生意,不管孩子讀書。南方那時正好在市場化過程中,大家出去做小商販。

趙松:我舉一個很小的例子。在東北工業城市,其實有兩種工人。一種是國有的,當時叫全民所有制的職工;還有一種是集體所有制的職工,東北話就大集體。大集體這個話帶有一點調侃。兩者同工不同酬,全民職工一個月比如拿1000塊錢,集體職工只能拿500塊錢,而且退休待遇完全不一樣。這一波集體職工是哪里來的呢?有相當一部分來自上山下鄉最后一批人,他們回城最晚,所有工作崗位都沒了,又不能變成閑散人等。

最后就催生出集體所有制企業,給國有企業做一些邊緣的服務生產。這一波人在整個東北曾大量存在。

1990年代中后期開始的下崗潮,最先波及的就是他們,其次才是一般的地方性國有企業,最后是國家級大企業。這個過程中,你會看到整個社會變遷和變化,接受沖擊的程度,跟這個身份差別有很大關系。這反映在每一個人的境遇上,甚至孩子的教育狀態、家庭的穩定性上。這對整個社會的結構,甚至對人們的通婚習慣,都有巨大的影響。

社會變遷中,人們婚姻的連接、家庭關系的重構,跟經濟是并行的狀態。很多時候,人們喜歡談論那些浪漫的東西,但現實主義永遠在地上影響著人的每一步。從這個角度看,東北所承受的時代變遷的后果和人的處境之間也有非常深刻的關系。

假雜志圖書館活動現場,言由和王昀。澎湃新聞記者 周平浪 圖

王昀:我想補充一下,如果能賺錢,那人們肯定是要去賺錢的;但東北沒有其他途徑,只能抓孩子的教育。這導致,我們這代東北人成長過程中,所接受到的父母的要求嚴格程度可能超過其他地方的同齡人。

另外,我大一時,是2005年,剛到宿舍,其他小姑娘都很羨慕我的衣服,包括三個上海小姑娘。我心說,怪不得大連是服裝城。現在這個城市就不會有太多潮流的聲音,相對來說,地位是在下降的。當時在新世紀頭上,頹勢還沒太顯露出來,作為一個大連人,還是非常自豪的。

趙松:當時我還沒到南方,大連在東北是變得比較快、比較大膽的城市。印象很深的是當時大連所有的公共機構圍墻全拆掉了。上世紀八九十年代,所有政府機關、企事業單位都是有圍墻的。拆掉圍墻,是一個很當代的行為。意思是,要進入一個新的發展時期,就要突破單位的限制、體制的限制。國有的、民營的,要把它放回到相對更自由些的語境下來發展。

王昀:上海一些同齡朋友的父母,在聽到我是大連人時,他們很多都提到,自己年輕時去大連考察過,城市如何如何好。當時大連是被學習的對象。的確是,它有過一個開放的、令大家很自豪的時段,那正好是我們這批人長大的時段。

2019年春,撫順礦區一家浴室。澎湃新聞記者 王昀 圖

提問:這些文字更像這些照片的旁白。如果把這些字從這些圖片里摳出來,可能只能從字體美學分析。恰恰是把場所和文字疊加,引起了我們的遐想。

我很好奇的是,當面對這么大量照片數據、字跡數據時,作為創作者會采取怎樣的流程性或技巧性的操作。

王昀:拍照片是,看到什么觸動的東西,拍下來就好了。寫文字的話,照片大概就是當中一個信息點,可能更多還是內化為一種心境——至少我自己是這樣的。

我覺得編圖過程還是有一些技巧在的。事實上,展廳當中更多的是圖片和圖片之間的敘事,而不是圖片跟文字之間。作為圖片說明的文字,是提示這些圖之間的邏輯,重點還是用圖片來說話。

周平浪:關于圖片上的字跡,可以說下。圖片跟文字是兩種媒介。一般來說,現在文字和圖片的工作是兩個工種,不同人擅長不同領域。我剛開始拍照時,同行比較介意,用視覺表達,盡量不要帶到文字。因為它實際是一種表達形式。

從我的角度看,這種照片首先一定程度上降低了進入難度,是把閱讀門檻往下放了,可以更容易地接收到里面的信息。有點像照片上有彈幕。

編輯的過程,每個人都有每個人的想法。我那組九重天,還是依據視覺邏輯制作的,是根據場景編排的。我會想象,一個人在這個空間里經歷了一個事情。厲老師那個,還是對字體比較敏感一點。

提問:我前幾天去北京三里屯。早上出來逛街,天太冷,人很少,就看到回收破爛的兩個老大爺,穿著有點年代感那種的確良。一個老大爺騎著自行車來,車上有些鍋碗瓢盆。另一個大爺就說:“怎么日子都不過了?鍋碗瓢盆都拿來賣了?”我潛意識里覺得很親切,就想把它記錄下來。但邊上的小哥說,你不要拍這個東西。他說,你要是拍我們,就要拍大褲衩、三里屯那些繁華的東西。在我心中,它是跟我非常相關的東西,可能別人覺得這是傳播了一些不好的東西。

創作者創造出的只有一張照片。創作時的很多主觀意識,都在傳播過程中被剝離掉了,怎么去看待這件事?

王昀:編圖肯定還是和拍圖時有些不一樣的想法。編圖時這些會結成一個共同的線索。這又是跟你自己對這個地方的感知相關的。

聽眾:對一個人也好、對一個城市也好,做一個取樣分析,會發現有時局部不能代表整體。“代表”并不是視覺上的表面現象,而是說天然承擔歷史、記憶和現實的狀態。

上海號稱中國最發達的城市。騎自行車或坐車在上海走,會發現它就像樹干,是有年輪分層的。上海的黃浦、徐匯、靜安、普陀和周邊地區,再到浦東新區,再到更邊緣的地區,完全不在一個時間段。只要不是一般游客意向的拍攝者,仍然能采到這個城市最核心的東西。

王昀:我自己是東北人,大連是與日本、韓國、俄羅斯交往都很多的地方。當我去到延邊等地方的時候,這些痕跡都能勾起若有若無的記憶。這就是拍下來的一個動機。當然,有一個題目在,要去發現收縮地帶,探尋為什么沒有人。但勾起記憶這一點也很重要。很多只是走在路上,發覺眼前很有意思,就拍了下來。所以,這些可能就不是現在最新、最時髦的東西。

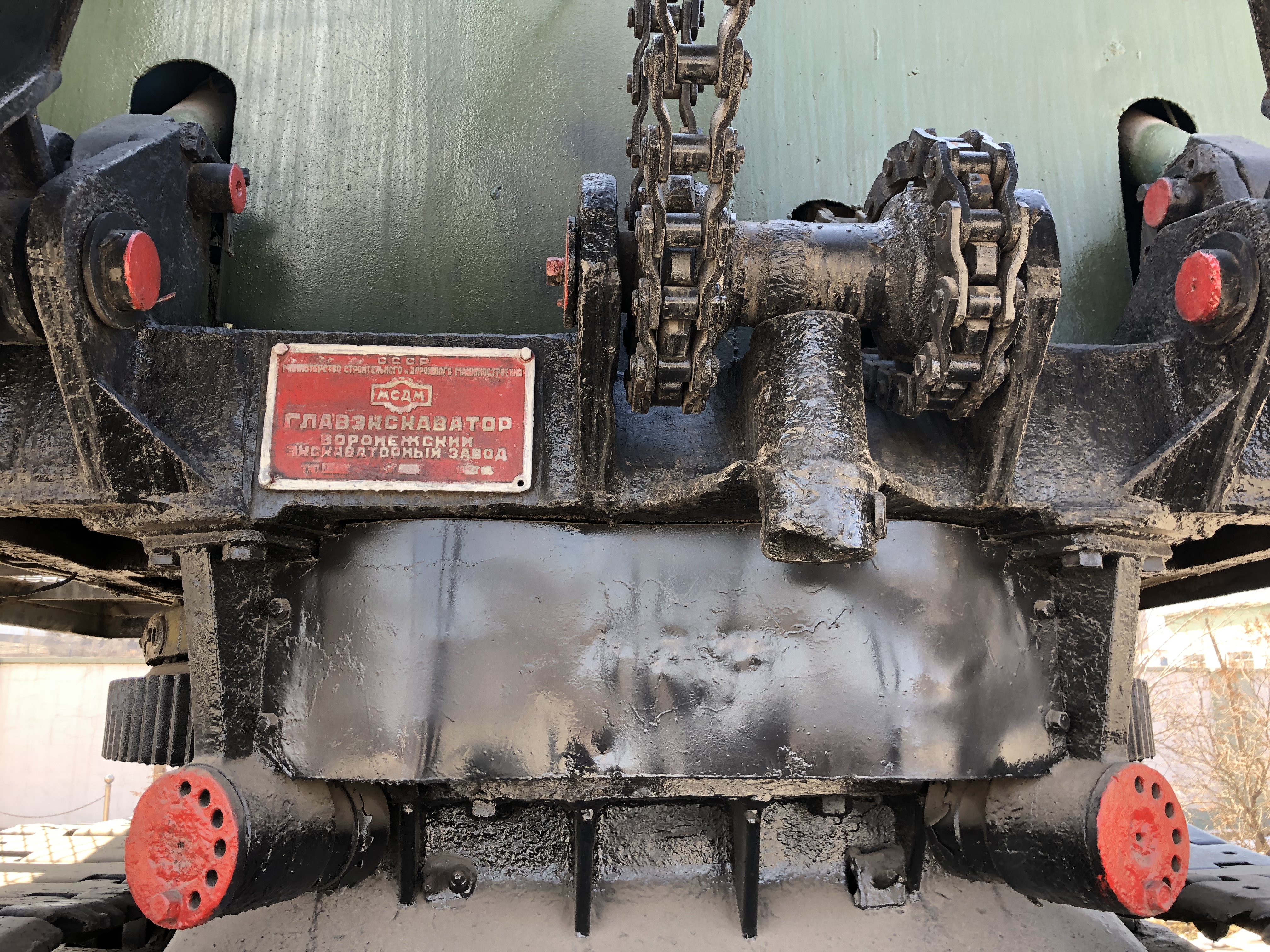

2019年春,撫順西露天礦,展示區陳列著一些老機車。澎湃新聞記者 王昀 圖

我也有拍機車上的銘牌,寫著哪個廠造的,因為覺得金屬的字很有意思。也會拍到大連的書店類似文創的字,算是當下年輕人對本地的美學貢獻與歸納。但確實,這些字跟照片池的整體調性不那么一樣。能感覺得到,什么跟什么應該是連在一起、能講到同一件事的。

聽眾:我來自寧波城市記憶館。我每天在看這些老的東西,反倒認為它是當下被我們忽略的一些細節。

很多時候,身邊很多事情,我們已經忘記了。但它其實還存留著。這個存留的時間段,對我們來講,越來越小。我們記住的東西越來越少。我自己的理解就是,我們用不同的東西去記憶它。我們最后的輸出,是一種記憶的形態。就是說,這個事情可以對自己產生什么影響,可能是很有共鳴;那么,會不會對這個時代產生影響,我覺得不重要,因為我記錄下來了,否則會產生遺憾。

我在展館里,不會放任何文字性的信息。舊物本身給人帶來的沖擊感,對每個人都不一樣。我看完那個皮箱想見我奶奶,他可能想見他爸爸,還有人曾經在這個皮箱上做過作業,每個人感覺不一樣。

大家在寧波假雜志圖書館繼續討論,左至右:姚瑤、周平浪、趙松、王昀、厲致謙、言由。靜宜 圖

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司