- +1

東北字跡|整理作為記憶支點的影像和文字(上)

城市空間里有種種印跡。我們拍下,再加工整理,又反復翻看。這一切都是為了認真對待自己的存在。以下內容,整理自作家趙松近期在寧波假雜志圖書館圍繞《東北字跡》所做的分享,以及現場的交流回應。分為上下篇發出,這里為上篇。

寧波假雜志圖書館分享現場,王昀和趙松。澎湃新聞記者 周平浪 圖

王昀(《東北字跡》作者之一):感謝各位來到這個地方。其實,我是不知道我為什么會出現在這里的。我們一行五人,包括趙松老師在內(注:其他四人系《東北字跡》作者,即周平浪、厲致謙、姚瑤及王昀),我應該是攝影畫冊看得最少的。

我們剛在路上也聊到關于記憶的話題。這跟我一直在想的事情有關——文字跟圖像應當怎樣放在一起,來呈現同一件事。對此,趙松老師說,圖像是記憶的支點。

大家應該有印象,總有那種老照片,畫面是被拍攝的小朋友,帶著很驚奇的目光看攝影師。被拍攝對象覺得,被拍下來是很可貴和有意思的,那時圖像是相對稀缺的。現在圖像供求關系發生了變化,拍攝變得極其容易。這些照片在手機或電腦里,如果不是專業攝影師,很難想到去整理它。與很多年前對待家庭相冊的鄭重和多次翻閱相比,人們的態度明顯發生了變化。

由此我想到,我們四人重新整理照片,這本身就有一重特別的意義:可以如何去看這些隨手收集的零散記憶,又從中提煉出對自身以及所處環境的反思。每個人都有不同的路徑。

下面請趙松老師說說,您記憶里的東北,是靠什么支撐的。您在觀看這些圖的時候,頭腦里又浮現了哪些記憶碎片。

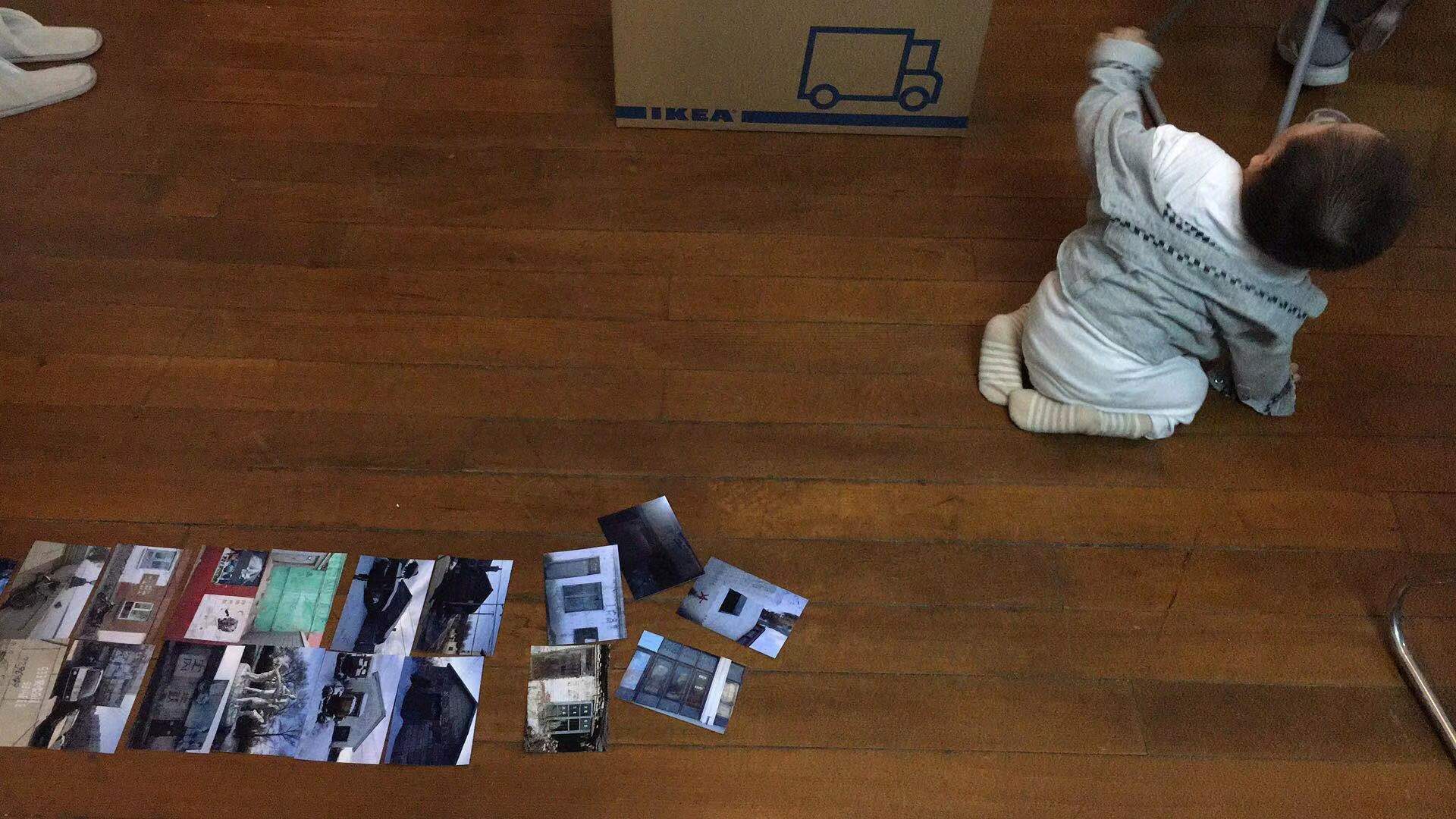

選圖過程。姚瑤 圖

趙松:最早王昀去做采訪項目時,我是知道的。她要去撫順。我當時也很好奇:她能去干什么,能拍什么?那邊好像沒什么新聞可拍。后來她做了一系列東西發出來,我覺得很特別。我回東北的頻率已經很低,有時兩三年回一次,都是去過年。匆匆忙忙又跑回來,沒有太多時間再看我曾經生長的地方。

關于東北是什么,記憶是什么,以及我們借助的影像、文字等媒介,能夠傳達什么,跟記憶的關系是什么,這些話題牽扯非常龐大和復雜的背景。每一個線條抽出來,都可以談一本書。

國內剛引進俄羅斯當代作家斯捷潘諾娃的《記憶記憶》。第一個記憶是動詞。她認為,記憶很大程度上,不像電腦里靜態的存儲數據,而是經過后人不斷重塑的結果。每次回憶都是重新塑造。同一件事,我和王昀重塑的方式不同,記憶的形狀和傳播途徑不同,展現在后人眼中的狀態也不一樣。

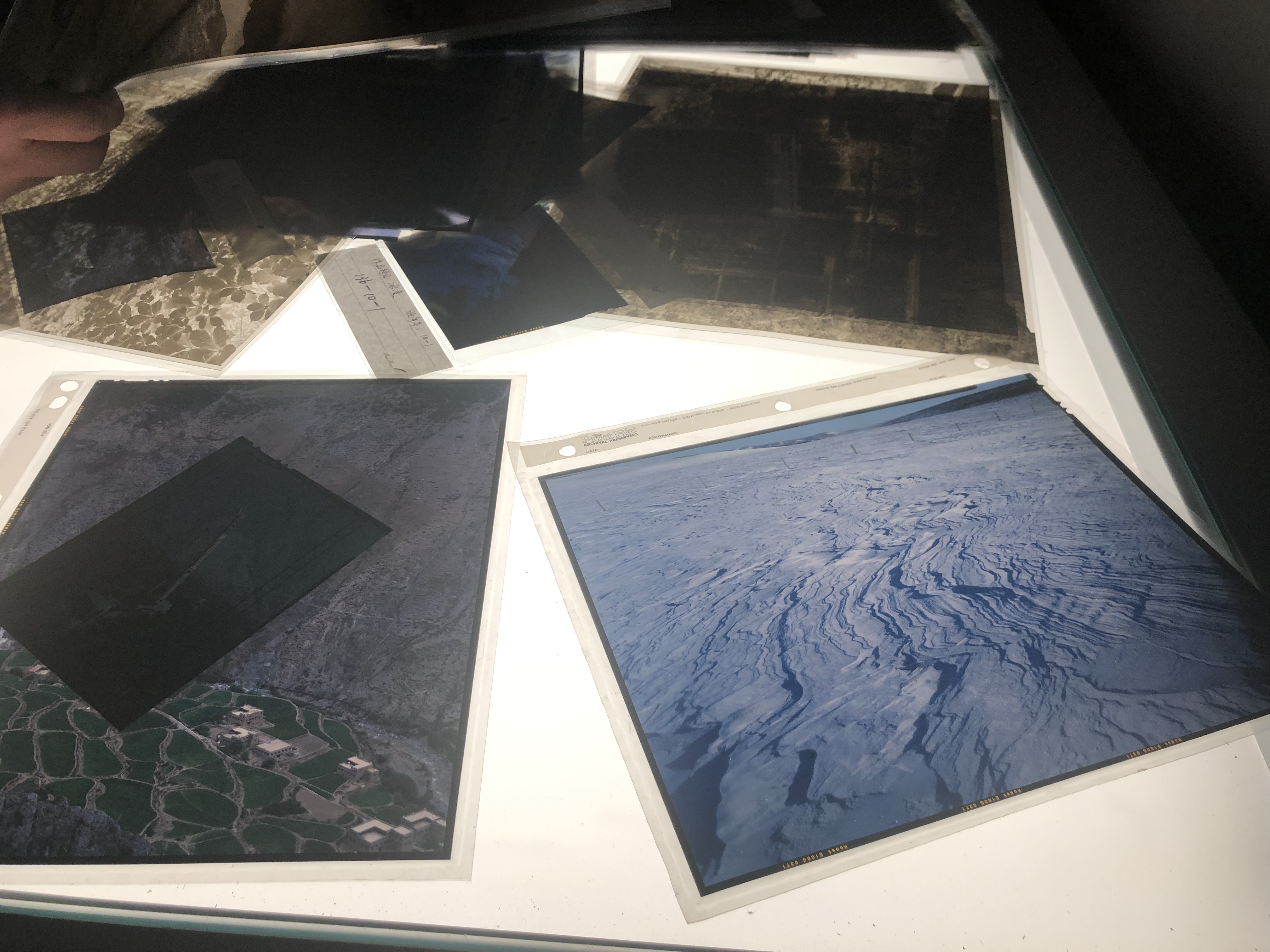

2019年春,撫順一位攝影師的工作室。澎湃新聞記者 王昀 圖

比如照片。當初我們的祖輩去照相館拍照時,或是用海鷗相機拍私人化的風景照片時,會寫在哪里留念,還要提上時間——那時老照片都要寫上時間。人拍照還要擺成一個造型。

你會發現,和后來傻瓜相機流行時,以及數碼相機和手機流行之后相比,拍攝行為已經發生了本質變化。

最初的拍攝行為,被拍攝者是主題。要留住時間中的某個瞬間,留住自己認為美好的時刻,或者記錄和重要的人在一起的時刻。總是指向一種人與世界和時間、地點的關系,有非常清晰的價值訴求。

但是,隨著拍攝可以隨時發生,奇怪的事也發生了。當在電腦里存下幾千張或幾萬張照片時,我們很少打開文件夾整理,從頭到尾看一遍。除非跟某個朋友聊天時突然想起,說你還記得那件事是在哪一年嗎,我來找照片——這個情況發生的幾率很低。如果你把照片存起來,可能很久以后才再看。拍攝者隱藏在照片后,但事實上,他自己變成了主題。

2019年春,一位單車徒步者路過撫順,他一路直播自己的旅程。澎湃新聞記者 王昀 圖

這種當代的影像記憶,和傳統影像記憶,有本質的不同。意味著,今天人的觀看方式,因為傳播方式的本質變化,也跟以往歷代完全不同。互聯網時代之前,人們普遍留下的唯一影像,可能就是照片。不像現在,拍攝影像隨時隨地可以發送、上傳和保存。

大概可以把2000年之前,稱作前互聯網時代。以此為分界,就會發現,人們對待和整理記憶的方式和頻率都不一樣了。前互聯網時代,人們對待記憶,某種意義上仍帶有對歷史的訴求。家庭歷史、個人歷史,里面有潛在的歷史觀——要建立一種聯系性。這是我的爺爺、我的奶奶、我的爸爸、我的孩子,我把老照片拿給兒子看,這是我們家庭的歷史,某年某月如何,會引發家庭親情意義上的共情。

但2000年后,人的記憶方式經歷著越來越大的改變,記憶本身的歷史效應逐漸弱化。越來越被重視的,是當下的記憶。因為記錄方式的豐富,和隨時可以記得的狀態,導致大家長線記憶非常少,能記住的都是眼前的東西。好像隨時在記,其實隨時在忘。你會發現,今天的人在回憶過去時,跟老一代比起來,能力差多了。今天人的腦海,每天通過手機終端,被海量信息不斷洗刷。不管愿不愿意,你的記憶都在被不斷清理。要騰出空間,接納新的新聞。有時你主動被刷屏,但實際是屏在刷你的腦子、刷你的記憶。留給個人記憶的東西,變得非常少。

這就導致,今天人的存在感,遠不如互聯網時代之前的人清晰。那個時候,人的存在感,依托于緊密的家庭關系而來。不管家庭對個人來講,意味著限制還是束縛,還是某種意義上的團體性或平臺性,總歸意味著相對緊迫的聯系,有一種共同的價值觀、倫理觀,還有一代一代人之間的所謂傳承和道德約束。

進入互聯網時代后,這種理念被迅速消解。進入2010年之后,移動互聯加速發展。在互聯網基礎上,手機終端變成非常普及的工具。手機跟人分開的幾率非常低。從沒有過一個工具,跟人體有這樣深的聯系。

同時,手機也把人變成自己的工具。手機作為工具,當它被超強度應用的時候,反過來會把主體變成手機的附屬。這是我們這個時代,面臨的一個基本背景。

2019年春,撫順一處大型商業綜合體,以“網紅打卡地”為廣告語。澎湃新聞記者 王昀 圖

交流的日常化和過度頻繁,導致人對記憶需求的弱化。慢慢地,中長期的記憶就逐漸被短時間記憶淹沒。

這時我們發現,當代人的存在感在減弱。存在感就是,我是誰,在怎樣的他者視野下存在。那么,誰在關注我,我因什么而存在,我為誰而存在?這些就變成一個問題:我何以稱其為我?

這時大家發現,對網絡、手機依賴的加強,意味著,通過這個工具,才能獲取來自他者、來自外界的信息,確認自我的存在。我是存在的,而不是不存在的。但事實上,來自虛擬的驗證,又是不可靠的。對每個人來講,通過虛擬空間驗證自我存在,越頻繁就越顯得不可靠。這種不可靠的性質,會延展到日常生活中,大家極度缺乏安全感。對人的認知、世界的認知、對所有信息的認知,都帶有一種不確定性。

這反襯出的是,記憶消失的后果極其深刻。大家說,我有記憶,怎么會記憶消失?其實是,你記憶關聯性的消失,跟你有共同記憶的人越來越少。

隨著獨生子女這一代成長,還會有很多親屬關系消失。叔叔、阿姨、舅舅這些稱謂,慢慢都會消失。等到00后這代人長到30歲,“親戚”可能都不會被使用了。這是從沒有過的——人的記憶,僅限于個人記憶,而不是一個延續的家庭的記憶,包含著家庭歷史的記憶。

2019年春,撫順老火車站附近,橋洞的涂鴉。澎湃新聞記者 王昀 圖

回到王昀這個拍攝項目。我是最早看到第一批照片的,是還沒有發出來的時候。她拍的是我的家鄉,是我長大的城市。我看的時候,感覺是蠻陌生的。這種陌生感,我自己分析,有幾種原因。

一種就是,有些東西可能我不會去拍,或者說我不會太注意,但被王昀拍下來了,就是說,它進入我的視野時,我有一種突兀感,知道這是真的,但又覺得很陌生。

還有一種是,我很熟悉的東西,進入她的鏡頭后,仍有某種陌生感,某種意義上,跟我記憶中的存在,形成了重疊狀態——就是我看到了,但和記憶中的東西有了差距。

這里涉及一個微妙的問題,視覺記憶和文字記憶,能觸及的點究竟有什么不同?

人的主觀記憶、被動記憶和潛意識記憶,起的作用是不一樣的,主觀記憶常有某種系統性錯置,隨著時間推移、記憶力的減弱,或記憶力本身的障礙而來。比如說,我把一個人和一件事記憶在錯誤的時間和場合,但我以為是真的,這種情況發生后,就會產生類似虛構的東西。我們在記憶,其實是重構記憶,當你每次描述自己記憶的東西時,都在下意識重新構建記憶。

美國有個社會學家和思想家叫喬治·赫伯特·米德。他曾在一本很薄的小書《現在的哲學》里,談到一個重要的觀點。大致的意思是,我們說,過去、未來、現在,好像在一條不可逆的時間軸上,好像它們都是清晰的存在,但其實所謂的過去,不是在我們身后的時空意義上的過去。因為,我們要通過記憶來復蘇和重構這個過去——我講過去,不可能像放電影,把它給大家重放一遍。不是這樣的,要通過語言重新組織,過去幾十二十年前干了什么,要給它一個時間點,然后描述,重構過去。

這意味著,所有過去都是在此刻重構的。沒有對此刻存在的認知,就不會發生對過去的重構。所有的過去和未來都建立在今天。只存在今天的過去和未來,而不存在單純的過去或單純的未來。這就是今天的意義,這就是此刻的意義。

當然,圖片可以向我們展示不同時間拍攝的場景。就像給城市做一些切片,我們在墻上用刀蹌下一些碎片,既屬于它,又不再屬于它——當切片脫離了撫順這個城市時,本身又生成了自己存在的一個狀態和語境。

當我們在展廳里看到這些照片時,它已被剝離了原有的語境。照片本身的潛在語言表達意圖,會因不同人的觀看而發生扭轉。拍攝者不會給它賦予一種清晰的動機描述,要干什么,要抓住什么——有些東西可能是下意識地捕捉。

從假雜志圖書館窗外,看見疊影中的設計師厲致謙。澎湃新聞記者 周平浪 圖

而當這些畫面以剝離的狀態呈現在陌生人眼中時,這種交織就非常有意思,也是耐人尋味的。

它是記憶嗎?它當然是過去時,或許屬于拍攝者記憶的一部分。但如果讓拍攝者回憶拍攝時的場景,又會和這個照片發生偏離,或說某種透視一樣的并置。如果用語言描述,會發生很多衍生,讓人覺得像描述另一件事。這就是圖片跟文字之間天然不同的一個屬性。

文字試圖以更有組織性的方式,傳達存在的狀態。視覺圖片盡管可以標識時間和空間、地點和人的屬性,但當它被剝離那個語境時,對異地的他者就是完全陌生的,甚至去網上搜關于這個城市的東西,也不一定有助于理解這些照片本身。

這就是視覺語言和文字之間的天然不同。比如,我所寫的《撫順故事集》,所有人物都是真的。很多人說,那不就是散文嗎?我說不是,是小說。他說,你用了真人,為什么還叫小說?我說,如果我給你講一個人的事,只有我知道,而你根本不知道,所有人都不知道,它跟一個小說有什么區別?因為無法核實。我講的細節,甚至連這個人本身都不知道。因為是我看到的,他看不到。

什么是小說?很多時候,小說是一種空間敘事。我們通過觀察、想象,甚至夢境,所有直覺的、見解的、聽到的、記憶中的,所有這些混雜,重新塑造才生成小說。當我說,用我媽的兩個學生作為素材,寫了兩個小說時,我媽媽被我騙到了。她以為她忘了,其實這些事沒有真發生在她的兩個學生身上,因為摻雜了其他真實的事,她就完全接受了這是真實的——但是,是小說。

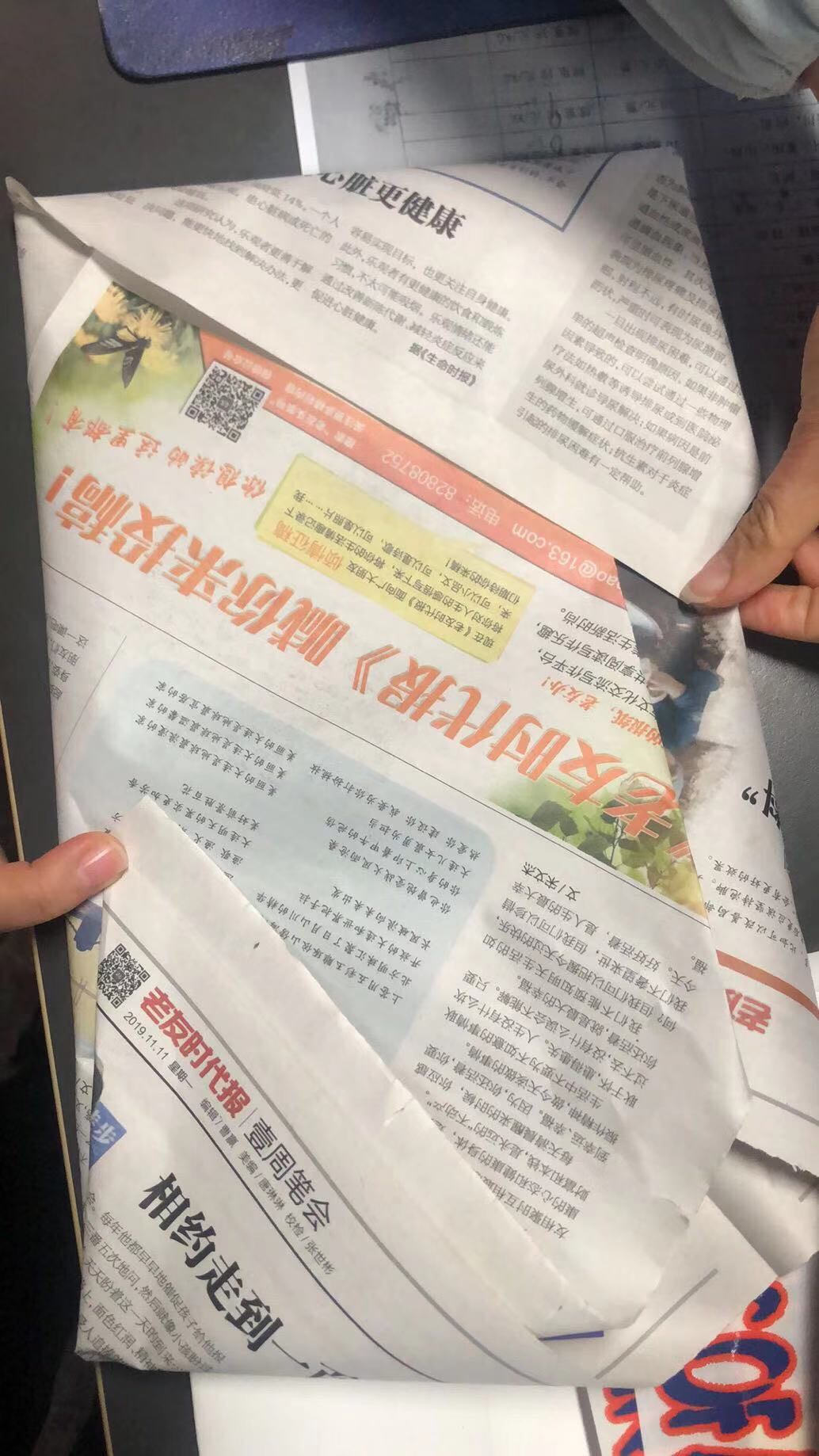

用來包裝《東北字跡》小冊子的報紙。言由 圖

文字是一個間接的工具,無法用圖片一樣去傳達你看到、聽到、知道的東西,比如我拍一個王昀的照片,無論如何不能說是假的。但如果我用文字描述王昀,她就坐在我旁邊,我沒告訴大家描述的是她,大家可能都不會想到這個人,而是想到另一個人。這就是文字的間接性,導致小說的語境完全不同于其他方式。它的微妙處在于,借助于語言這種曖昧的工具,構建一個可以讓你不停想象的空間。這跟視覺的習慣完全不同,這也是為什么文學到今天還能活著,而不是被影像世界,電影、電視劇、短視頻這些,徹底殺死。作為一個古老的記憶,這是文字本身提供的一個余地和可能性。推到最日常的層面,用打字跟別人交流,和用語音的交流不一樣。有時打字產生誤會,可能用語音就不會產生,有時用語音產生誤會,打字可能就弱化很多。這些都提示我們,信息的轉化和傳播,是非常微妙和復雜的。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司