- +1

蘇伊士運河通了,但埃及的重重危機仍待解

位于埃及東北部的伊斯梅利亞,鮮少像如今這般頻繁出現在國際媒體的報道中。這座河濱城市曾作為穆斯林兄弟會創始人哈桑·班納的故鄉而為人所知,也因是蘇伊士運河管理局(SCA)所在地而獲得了“運河女皇”之稱。

對于出生在伊斯梅利亞的穆罕默德·阿瓦德來說,蘇伊士運河意味著祖祖輩輩的生活方式。阿瓦德年少時曾與父親在河岸垂釣,他的祖父曾在一艘清理運河的挖泥船上工作,而正是這艘船清理了1973年第四次中東戰爭時埃及與以色列沖突期間沉沒的船只殘骸。

雖多年來一直住在河岸邊,但現年39歲的阿瓦德從未看到過運河如此堵塞。他向彭博社回憶起3月23日的大風和沙塵暴,就在那天,“長賜”號——一艘400米長的大型貨輪在蘇伊士運河擱淺,造成運河持續堵塞近一周,約370艘船只因此滯留。埃及政府估計因航道堵塞,該國每日收入減少1400萬至1500萬美元,而專家推測世界貿易額每小時大約因此損失4億美元。

“當我第一次聽說這艘船的情況時,我感到非常恐慌。”阿瓦德說道,“我知道,運河對我們所有人都至關重要。”

自1967年阿拉伯國家和以色列的第三次中東戰爭后,蘇伊士運河就一直停運,直到1975年再重新開放。而此次貨輪擱淺后造成的堵塞,則是自那以后蘇伊士運河第二次大規模航道關閉。

3月29日,經過近一周的救援,擱淺巨輪重新浮起,蘇伊士運河恢復通航,運河管理局也已成立委員會對事故進行調查。

“埃及人今天成功結束了蘇伊士運河擱淺船只的危機。”在“長賜”號完全脫困之前,埃及總統塞西就已經吹響了勝利的號角。但對于埃及人而言,關于這條堪稱國家命脈的運河,似乎仍有許多疑惑未解開。

世界的危機,埃及的危機

3月23日,當400米長的“長賜”號巨輪撞向河岸時,繁忙的蘇伊士運河陷入擁堵,當時無論是埃及媒體,還是國際媒體,都一片寂靜。

總部位于英國倫敦的新聞媒體“中東之眼”(Middle East Eye)主編戴維·赫斯特聲稱,“在長達26小時的時間里,沒有任何關于運河封閉、地中海和紅海航運擁堵或是‘長賜’號本身的消息。”而那天蘇伊士運河管理局卻發布了一則聲明,宣布一艘載有65名新冠病毒感染者的意大利郵輪成功離境。

赫斯特的說法似乎在其他外國媒體的報道中得到了佐證。據彭博社報道,在24日一場時間相當長的記者發布會之前,埃及政府僅對這起事件發布了非常有限的信息,并嚴格限制對事故現場的訪問。《華盛頓郵報》報道稱,埃及政府的安全人員告訴居民不要靠近擱淺的船只,也不要拍照或與外國人交談,一位當地人稱,“大家甚至不得去家里的屋頂上圍觀。”

嚴密的口風和謹慎的安保措施更加反映出這次危機對于埃及政府的嚴峻性。作為世界主要航道,蘇伊士運河堵塞對全球經濟造成的影響不言而喻,不過埃及人最擔心的還是運河停運給他們的國家造成了多大損失。

據《華盛頓郵報》報道,當地居民稱,蘇伊士運河管理局和埃及政府將部分運河收入投入到了運河周邊地區醫院和學校等基礎設施的建設中。“六天來,沒有一美元從運河進入埃及的保險箱。”“長賜”號擱淺地附近村莊一間咖啡館的老板伊薩姆·艾哈邁德擔心,危機持續的時間越長,政府用于道路和其他基礎設施的資金就越少。

經營一艘魚類運輸船的商人穆罕默德·卡米爾表示,一些朋友的生計受到了運河堵塞的影響,他們為過往船只提供飲食和洗衣等服務。河岸的居民們都迫不及待地想看到“長賜”號消失,這艘擱淺的貨輪不斷提醒著他們國家可能遭受的經濟打擊——由于新冠疫情影響,赴埃游客減少,該國經濟去年已經蒙受了不少損失。

埃及政府在七年前曾對蘇伊士運河的基礎設施進行了翻新,斥資80億美元(約合人民幣525億元)加深37公里長的主要河道,并開辟了一條35公里長的新河道,以利船只在部分河段雙向通行,該工程被稱為“新蘇伊士運河”。“運河是埃及送給世界的禮物。”塞西那時驕傲地宣傳道。當然,這筆高昂的造價引起了一些埃及民眾的批評,他們認為這筆錢原本可以更好地用于公共服務。

然而,七年后,在“長賜”號擱淺的地方,運河的寬度依然只夠容納一艘貨輪。對此,塞西和蘇伊士運河管理局均表示,之所以未拓寬擱淺船只所在的運河南段航道,是因為“在經濟上不合理”。

而80億美元巨資投入帶來的回報也不盡人意。據“中東之眼”報道,運河基礎設施翻新完成的五年后,運河年收入僅增長了4.7%,五年總收入達270億美元,與項目開始初期埃及政府對外宣稱的年收入1000億美元相去甚遠。

事實上,隨著近年來全球經濟衰退,蘇伊士運河收入已經開始減少。據土耳其安納多盧通訊社援引埃及政府報告報道,在2019-2020財年,運河收入為56億美元,前一個財年的收入則為59億美元。

不過,埃及問題學者羅伯特·斯普林堡則認為,蘇伊士運河收入下降并不能全然歸因于全球經濟,還有一些偶然因素,例如巴拿馬運河的擴建、美國頁巖油產量的增長,兩者造成從波斯灣經地中海抵達北美的油輪運輸量大大減少。

此外,埃及政府還擔心其他正在建設的石油和天然氣管道線路未來可能會影響蘇伊士運河業務,其中就包括計劃將海灣油田與以色列港口連接在一起的以色列-阿聯酋石油管道,還有從以色列通過地中海向希臘、塞浦路斯輸送天然氣的擬建管道。埃及方面估計,這些項目可能會使運河收入減少約16%,也有航運專家稱損失可能更大。

“塞西道路”:起大厝、借大錢

值得一提的是,“新蘇伊士運河”并不是埃及頭一個“大國工程”,實際上,歷任埃及領導人都似乎熱衷于建設大型項目。早在上世紀50年代,因美國拒絕貸款,前總統納賽爾下令將蘇伊士運河國有化,用運河的收入在尼羅河上興建阿斯旺大壩。

而如今是首都開羅地標之一的開羅塔,當地傳言稱是納賽爾為惹惱美國而建——據稱美國中央情報局(CIA)想要賄賂其采取對美有利的外交政策,納賽爾隨后斥巨資修建了這座從美國大使館窗口就清晰可見的“無用高塔”。

高度超過胡夫金字塔的開羅塔,曾在上世紀一度成為北非地區最高建筑。 澎湃新聞記者 喻曉璇 圖

無論是大壩還是高塔,納賽爾都以自己的方式宣示著一個新埃及的橫空出世,鞏固自己作為阿拉伯世界一代領袖的地位。同樣軍人出身的塞西似乎也想復制這條道路,蘇伊士運河的翻新即是一個例子。

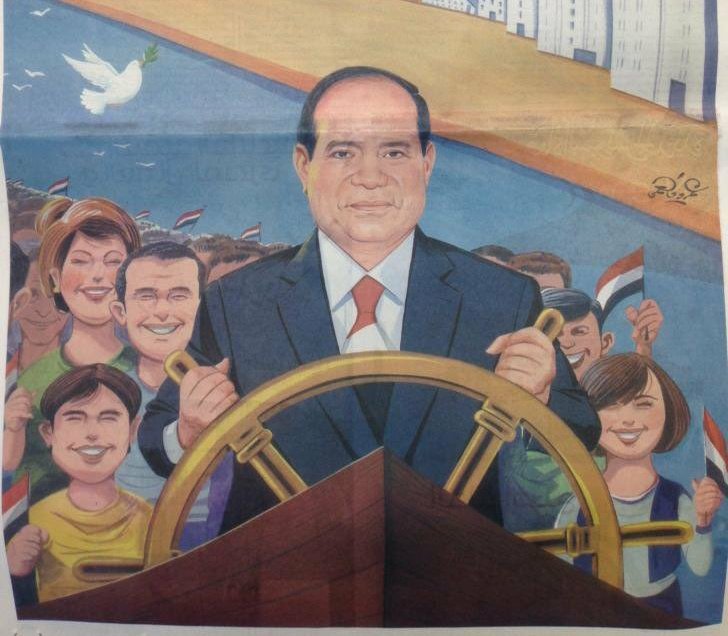

近幾年,大型基礎設施項目的廣告成了埃及街頭除了總統巨幅畫像外的另一道風景線。翻新后的蘇伊士運河及周邊的免稅經濟區名列塞西在推特上宣傳的“11000個國家項目”之中。隨后,地處首都開羅與蘇伊士運河之間的埃及新行政首都也成了塞西愛不釋手的“宣傳品”。

“當塞西接任總統時,埃及正處在搖搖欲墜的時刻,私營企業對投資不感興趣,因此他不得不啟動‘馬歇爾計劃’。”埃及投資部長薩哈爾·納賽爾對土耳其國際廣播電視臺(TRT)表示,“此外,為了給年輕人創造就業機會,塞西決定專注于建筑業,這是全球增值效應最強大的部門。”

然而,很多分析人士對于這些超大型項目給埃及經濟帶來的利好并不樂觀,因為對建筑部門的投入只可創造短期就業機會,而伴隨著大型項目的往往是大型債務,未來埃及政府是否有能力償還巨款仍然未知。

據“中東之眼”報道,2015年3月,塞西曾在一次國際投資會議上表示,埃及需要2000億至3000億美元的資金才可實現發展,但當年埃及的經濟規模僅為3320億美元。四年后,塞西展示出自己的“成績單”:過去五年內埃及政府已經在各大項目上投資了2000億美元。

不過這些大型項目究竟可為埃及人民帶來多少切實好處,還是個問號。以引人注目的新行政首都項目為例,由于人口不斷增長,埃及政府稱想通過這個耗資580億美元的項目緩解開羅的擁擠,這個新城將建起1250座清真寺、2000所學校、600多家醫院,以及一片是紐約中央公園面積兩倍大的中央綠地。

雖然新城看似將惠及大量民眾,但一個重要的細節卻被忽略了:只有一小部分富裕群體才負擔得起高成本的住房項目。《埃及沙漠夢想:災難的發展》一書作者、在埃及擔任城市規劃師多年的戴維·西姆斯寫道,“新行政首都像新索哈格、新阿斯蘇特、新阿斯旺和新底比斯等其他空蕩蕩的城市一樣,依靠一個巨大的投機投資計劃建起。”

2020年11月,世界銀行發布的報告預測,截至2020-2021財年末,埃及的公共債務與GDP之比將達到96%,高于前一個月預測的90%,而2013年塞西上臺時這個數字為87%。與此同時,埃及的外債水平從2013年GDP的16%增加到了2019年GDP的39%,去年6月更是達到了1235億美元的歷史最高水平。

《外交政策》2019年的一篇文章指出,埃及政府當年將其全部預算的38%用于支付未償債務的利息,再加上償還分期貸款,大約58%的預算就此被消耗一空。

“塞西沒有經濟戰略。”卡內基國際和平基金會中東項目主任米歇爾·鄧恩在接受《非洲報告》(The Africa Report)采訪時直言,“盡管他深知公共財政的重要性,但他不了解經濟的運作方式。他對‘為了塞西的榮耀’而建起的大型項目給予了過多重視,例如蘇伊士運河的擴建,但這個項目卻由于需求不足而未能獲得回報。”

塞西的宣傳畫

如今,盡管青年失業率和通貨膨脹水平仍讓人擔憂,但全埃及上下必須為大型項目和大型貸款付出代價,而塞西政府的方案就是采取各種緊縮措施,并削減補貼。2018年夏天,埃及政府宣布燃料價格上漲,汽油和公共交通價格上漲50%,令許多民眾叫苦不迭。

“低回報的投資項目只會讓精英團體富裕,從而加劇這一循環。”“中東之眼”一篇評論指出,“若貸款枯竭——而這在全球經濟衰退中可能會發生——那么埃及可能會面臨潛在的國家破產,隨之而來的是社會動蕩。”

世界銀行2019年4月的一份報告指出,“高達60%的埃及人口處于貧困或經濟脆弱的狀態。”這正是“長賜”號擱淺處所在的曼希特·魯古萊村村民們的生活現狀。一道修建在運河外的隔離墻將貧窮的村落與滿載琳瑯貨物的巨輪遠遠隔開,村民們對外面的世界只有想象。

“他們為什么不從貨輪上拿一個集裝箱下來?”65歲的村民烏姆·加法爾對《紐約時報》開玩笑道。她思量著集裝箱里可能裝有的貨物:平板電視、大冰箱、洗衣機還是吊扇?這些是這個村莊5000戶人家里都沒有的。“里面可能有好東西,或許可以養活一整個村莊。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司