- +1

西氣如何東輸?

原創 星球研究所 星球研究所 收錄于話題#探索中國:工程篇16個

↑一群國家地理控,專注于探索極致世界

天然氣

正在深刻地影響中國

在廣州

在你看不見的地方

每年必須將4億立方米天然氣

送往258萬戶家庭

才能讓人們正常沐浴取暖、燒水煮飯

在上海

在你看不見的地方

每年必須將69億立方米天然氣

送往13萬家企業

才能讓工廠正常運轉、維持生產

(夜色中的廣州,千家萬戶點亮燈火,圖片來源@視覺中國)

▼

放眼全國

在你看不見的地方

每年必須將數千億立方米天然氣

通過長度超過8.7萬千米的干線管道

送往全國各地、四面八方

才能讓96%的城市、4億中國人

維持正常的生產和生活

(請橫屏觀看,中緬油氣管道通過懸索橋跨越怒江,全長380米,圖片來源@國家管網集團官方微信)

▼

不過

這些天然氣的源頭

既不在廣州

也不在上海

而是在中國西部

乃至中亞地區的

大漠戈壁

(新疆荒漠中的鉆井,圖片來源@視覺中國)

▼

在西伯利亞的

茫茫雪原

(俄羅斯雪原上的鉆井,圖片來源@視覺中國)

▼

甚至在相隔萬里的

大洋彼岸

(海南洋浦港附近的LNG[液化天然氣]船,攝影師@發菜發菜)

▼

它們翻山越嶺、遠渡重洋

穿越數百、數千乃至數萬千米

最終進入中國的

一座座城市、一個個工廠

從西氣東輸

到川氣東送

再到中亞、中緬、中俄等輸氣管道

共同組成了

中國的天然氣運輸網絡

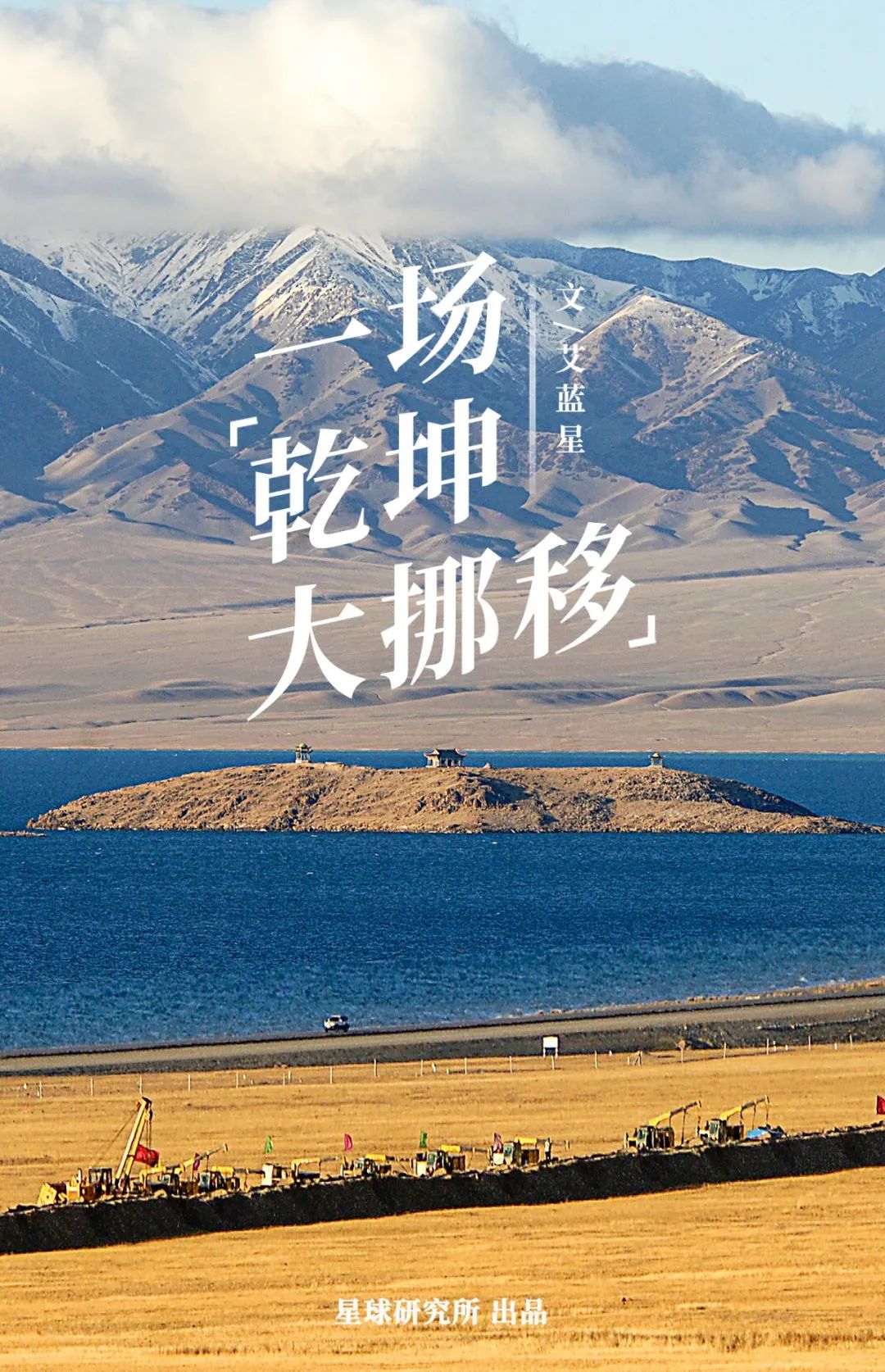

這是

一場規模宏大的資源調配

一場天然氣的“乾坤大挪移”

可是

我們為何要建設

一張如此龐大的網絡?

又是如何做到的?

01

清潔能源

時間回到1999年

盡管亞洲金融風暴剛剛平息

中國的GDP

仍在以近8%的速度

迅猛增長

為了支撐日新月異的經濟發展

這一年

全國消耗煤炭多達13億噸

同時還將1100萬噸煙塵

1800萬噸硫氧化物

1100萬噸氮氧化物

排放到空氣中

(煙囪林立的村鎮,位于內蒙古錫林浩特,非1999年場景,此處作示意,攝影師@邱會寧)

▼

也正是這一年

彌漫在空氣中的污染物

讓全國超過60%的城市

均無法達到

國家空氣質量二級標準

(當時參照《環境空氣質量標準》(GB3095-1996),下圖霧霾下的關中平原,非1999年場景,此處作示意,攝影師@李珩)

▼

全國近30%的土地

更是遭到嚴重的酸雨污染

排入空氣的硫氧化物、氮氧化物

溶于雨水形成酸雨

腐蝕著地表上的一切

植被、建筑、土壤、水體

無一幸免

(pH值小于5.6的雨水、凍雨、雪、雹、露等大氣降水均稱為酸雨,最主要是由二氧化硫和氮氧化物在大氣或水滴中轉化為硫酸和硝酸所致。下圖為1999年全國酸雨分布,制圖@陳志浩/星球研究所)

▼

然而

這一切并非偶然

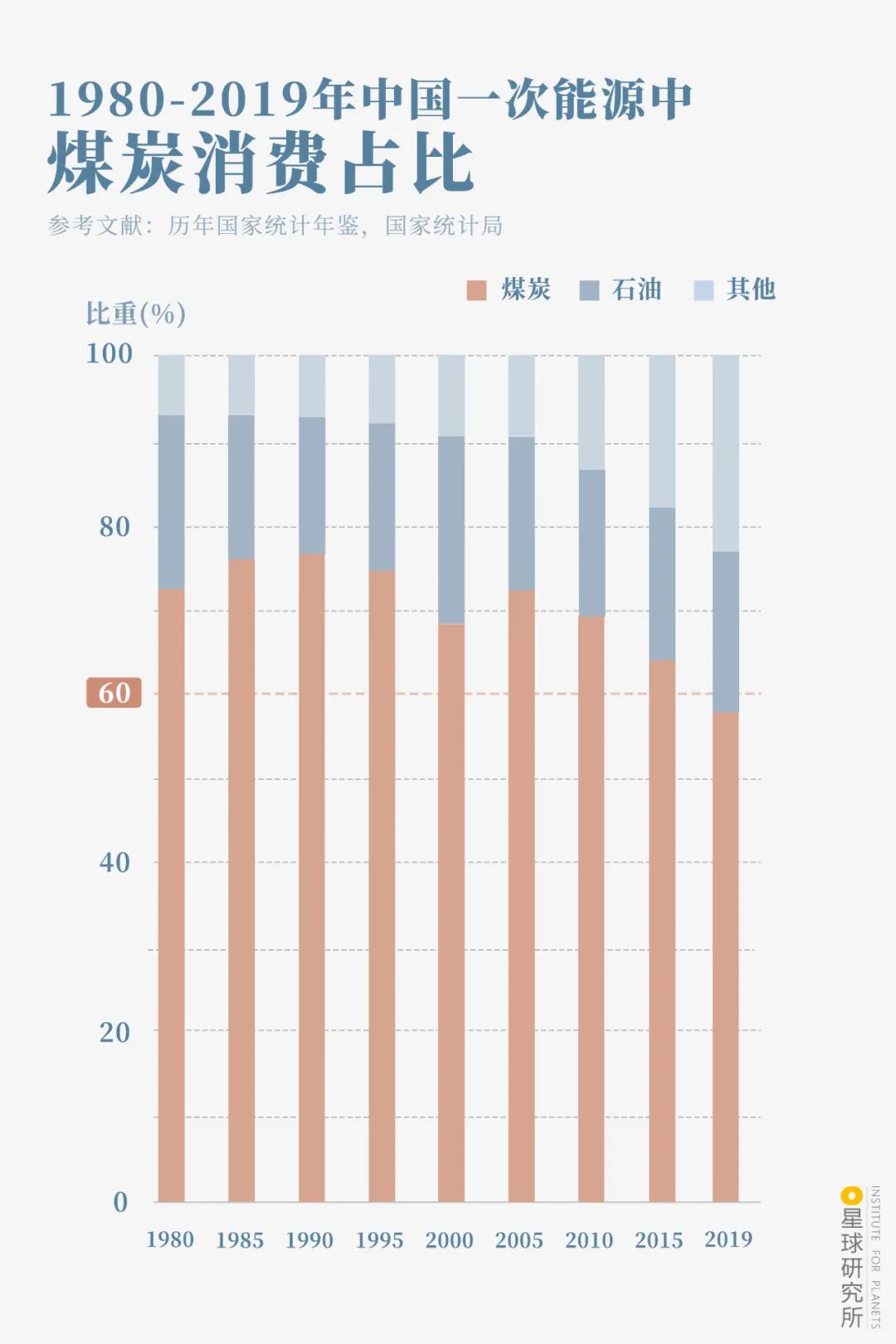

作為一個煤炭資源大國

煤炭在中國一次能源中的地位

幾乎無可撼動

其占比至今仍高達近60%

而在清潔利用技術普及之前

長期粗放式的煤炭利用

又讓脆弱的生態環境

逐漸不堪重負

(“一次能源”即直接來自自然界,未經加工轉化的能源。下圖為1980-2019年中國一次能源中煤炭消費占比,制圖@楊寧/星球研究所)

▼

高速發展的中國

從未如此迫切地

渴望一場能源變革

為此

許多煤炭清潔利用的研究

紛紛被提上日程

人們也在馬不停蹄地

尋求更加清潔的替代能源

天然氣

便在此時進入了人們的視野

這種以甲烷為主的氣體燃料

燃燒時主要生成

二氧化碳和水

幾乎不排放硫氧化物和煙塵

(甲烷完全燃燒的化學方程式)

▼

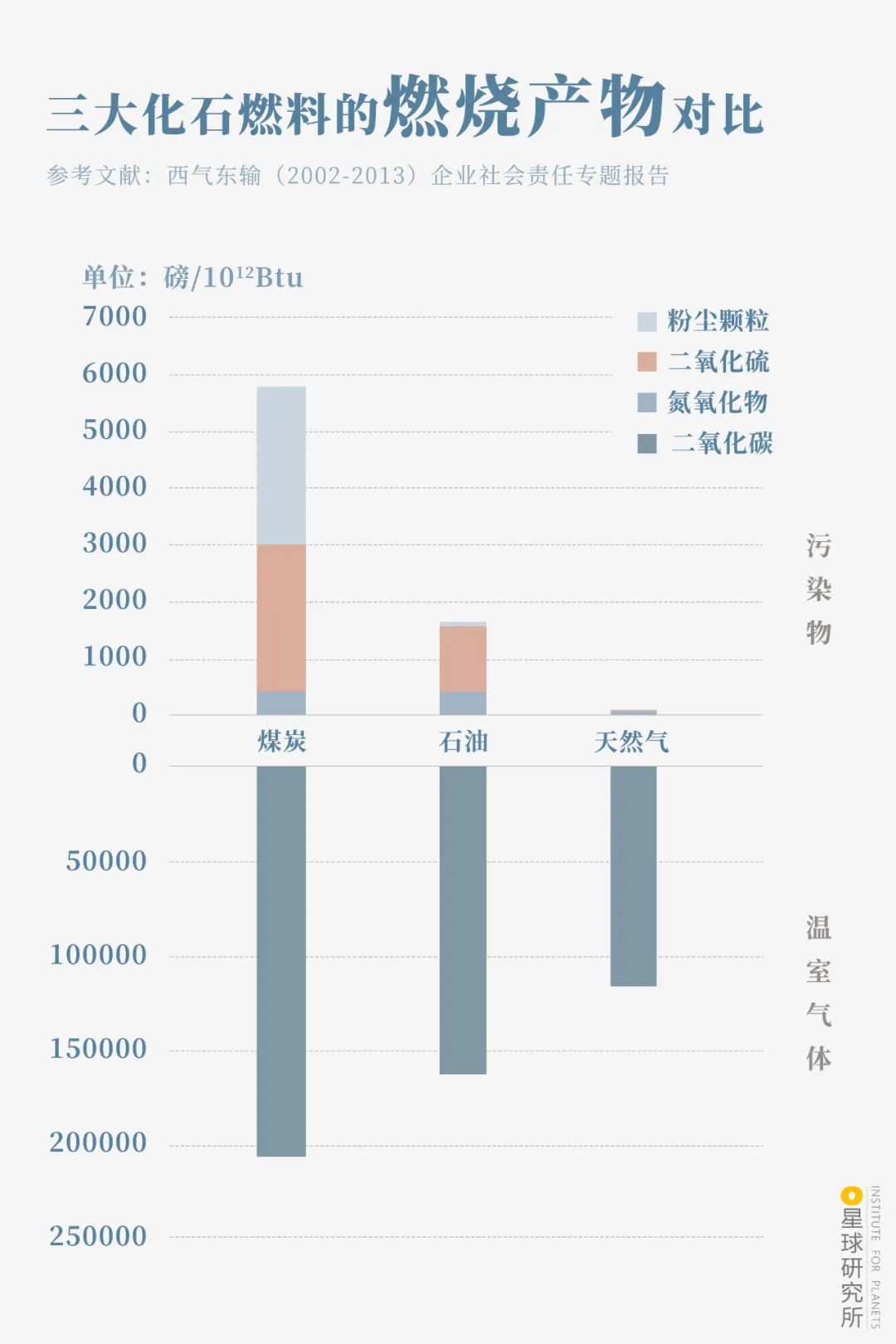

且在產生相同熱量時

其二氧化碳的排放量

僅有煤炭的56%、石油的71%

(三大化石燃料的燃燒產物對比,數據由美國能源署經實驗測得,磅和Btu均為非公制單位,其中1磅≈0.45千克,1Btu≈1055焦耳,制圖@楊寧/星球研究所)

▼

既清潔又低碳

這讓天然氣

在化石能源中脫穎而出

被世界各國競相開發利用

更在世界能源結構中

占據越發重要的地位

同樣地

天然氣在國內也迅速“走紅”

歷經近20年的發展

它們走進工廠、車站、家庭

進入工業、運輸、生活等諸多領域

2020年

全國各地消費的天然氣

達3259億立方米

相當于58個太湖的水容量

(中國不同行業天然氣消費占比變化,制圖@楊寧/星球研究所)

▼

可是

如此大量的天然氣

來自何方?

02

氣在何方

要回答這個問題

我們必須將目光

聚焦到地下深處

億萬年以來

在這顆藍色星球上

形形色色的生物接連登場

它們生長、繁衍、死亡

一次次完成生命的輪回

而它們的遺骸

則隨著經年累月的地層沉降

被沉積物層層掩埋

進而在高溫、高壓

以及微生物作用下

轉變為各種化石能源

其中

以高等植物為主的生物遺骸

最終轉變為煤炭

被固結、封存于地層之間

(云南開遠小龍潭露天煤礦,淺色區域為煤層上覆巖層,攝影師@饒穎)

▼

以浮游生物為主的生物遺骸

則轉變成石油和天然氣

成為地球上

最主要的油氣來源

(自然界中還有部分天然氣屬于無機成因氣,即在沒有生物參與的條件下,由不同元素經地殼運動、巖漿作用、變質作用等反應形成的天然氣。下圖為克拉瑪依石油開采的場景,攝影師@咸魚)

▼

但液態的石油、氣態的天然氣

有時并不“安分”

在“出生地”生成后

便會發生運移、聚集

最終這些油和氣

既可能共占一處空間

也可能各自獨立存在

成為人類大規模開采的

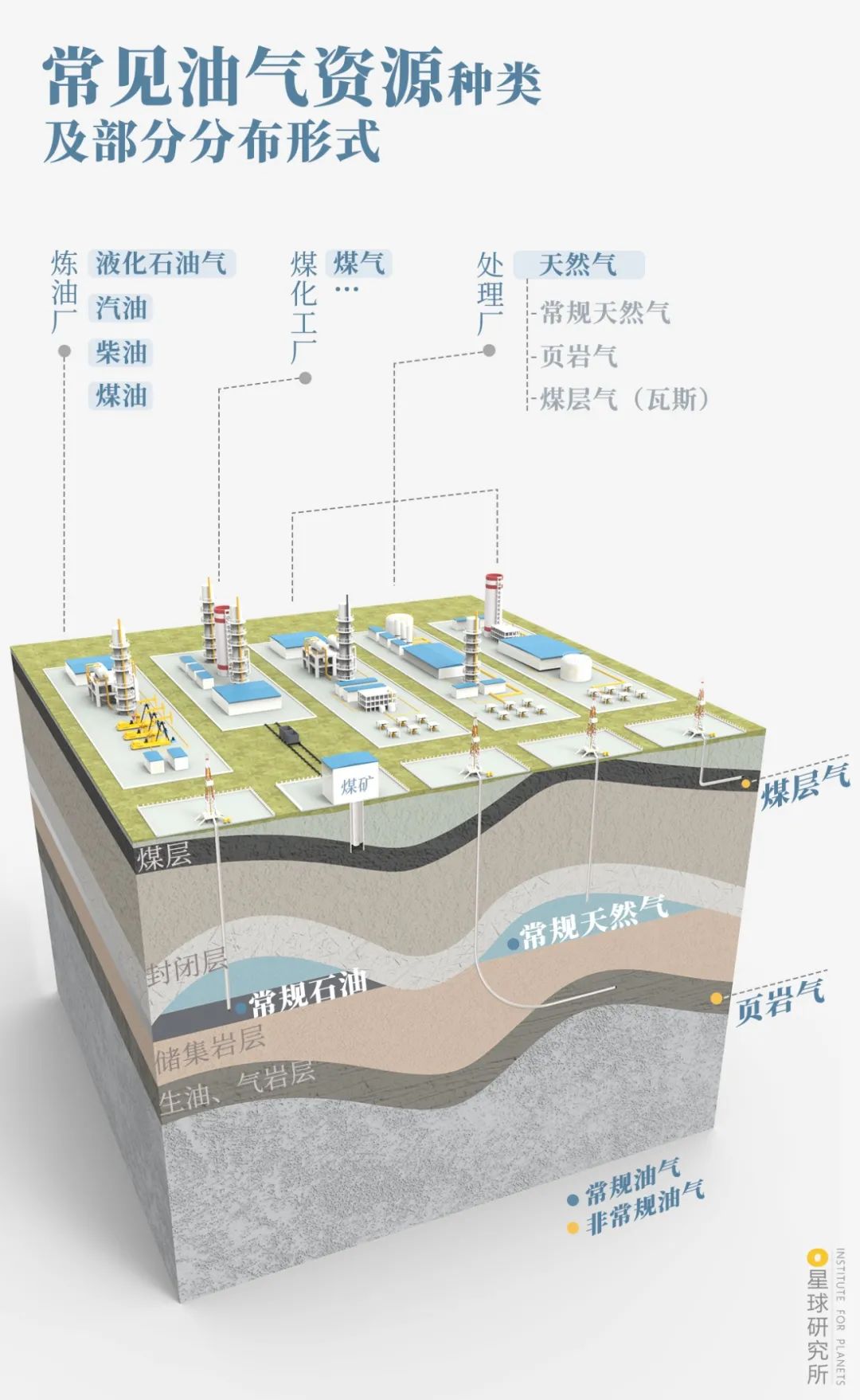

常規油氣資源

不過有時候

它們也會“按兵不動”

直接賦存在“出生地”

但由于開采難度大、成本較高等原因

被人們視作

非常規油氣資源

(常見油氣資源種類及部分分布形式,本文討論的均為常規天然氣,制圖@羅梓涵/星球研究所)

▼

21世紀初

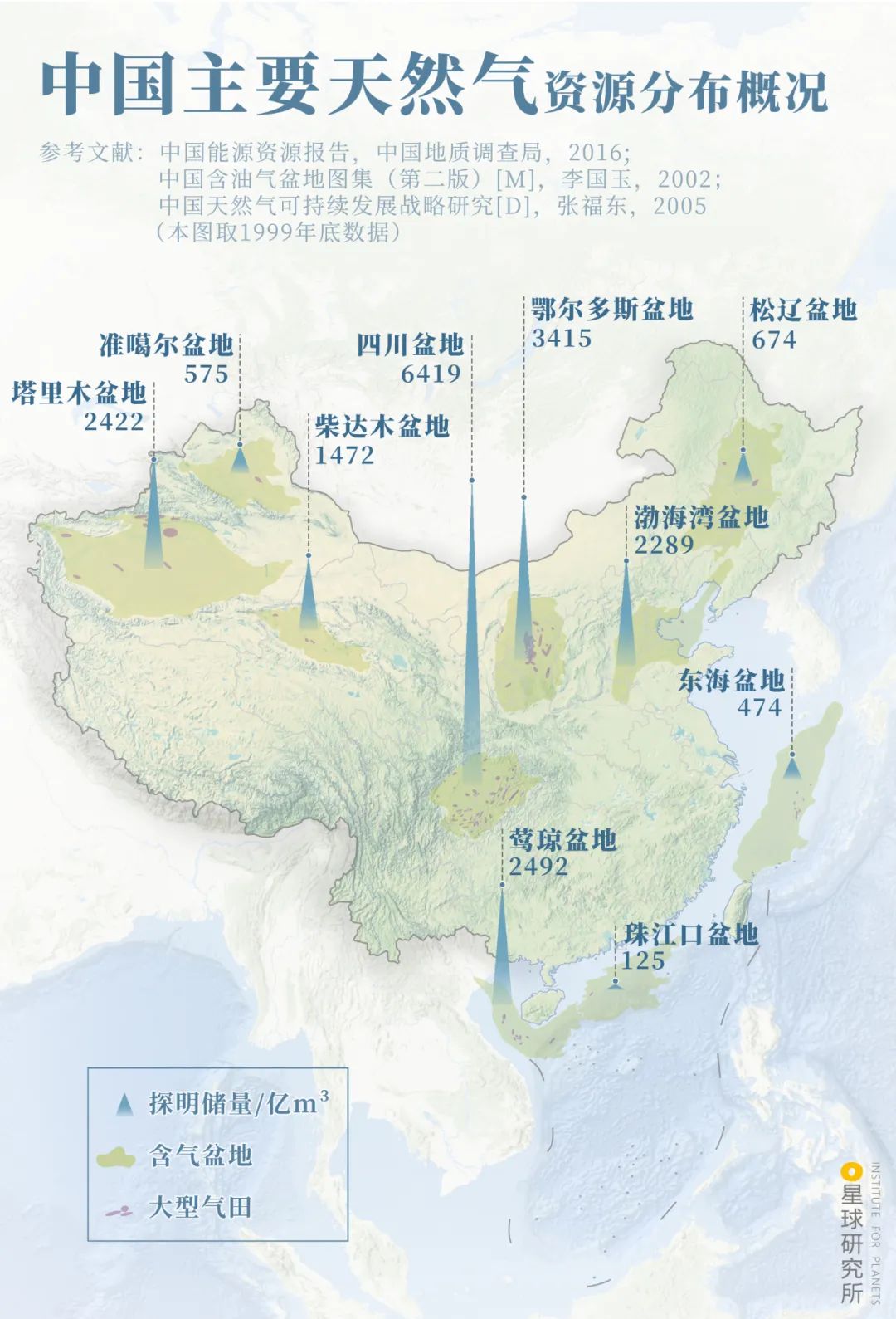

在中國的廣袤大地下

天然氣的探明地質儲量

達2萬億立方米

但其中71%卻集中分布于

西部眾多的沉積盆地中

(中國主要天然氣資源分布概況,制圖@陳志浩&楊寧/星球研究所)

▼

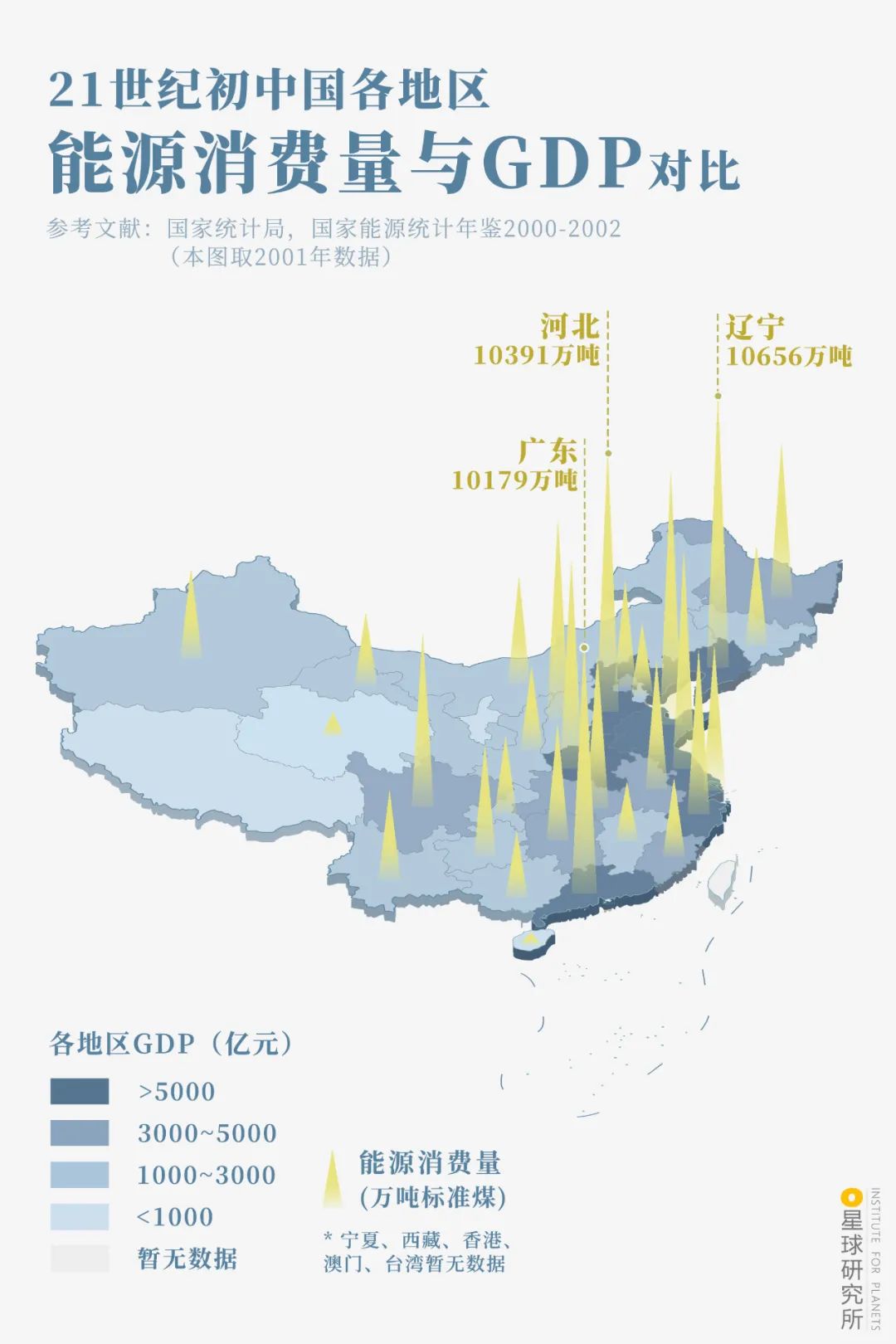

而反觀東部地區

這里的天然氣儲量薄弱

卻人口密集、經濟發達

對能源的消費更為龐大

對清潔能源的需求也更為迫切

(21世紀初中國各地區能源消費量與GDP對比,制圖@楊寧/星球研究所)

▼

于是

資源在西、需求在東

一個巨大的矛盾已然顯現

而為了將供求雙方連接起來

一場橫跨中國的能源輸送

勢在必行

03

西氣東輸

輸送的最佳方式

便是管道

因為相比于

鐵路、公路、水運等

管道一旦建成

便可實現24小時不間斷輸送

既不受天氣影響

又能夠保證效率

可謂一舉多得

(敷設管道,圖片來源@國家管網集團西氣東輸公司)

▼

然而

敷設一條

長度突破4000千米的管道

絕非易事

更何況

這項必須兼顧

產氣、送氣、用氣的系統工程

預計投資將超過1200億元

相當于青藏鐵路耗資的3.6倍

這意味著

我們必須擁有足夠龐大的

資源儲量

才可能實現

足夠的規模效益

這也是為何

早在工程立項前10多年

無數地質工作者便跋山涉水

深入塔里木盆地的荒漠

數年如一日地勘測、鉆探

直到22個氣田相繼被發現

且天然氣累計探明儲量達到

近5000億立方米

才讓這項工程

有了實施的可能

(地質工作者翻山越嶺尋找礦藏,圖片來源@視覺中國)

▼

于是

一座座井架在荒漠中豎起

一根根鉆桿向地下進發

轟鳴的鉆機

鉆透氣層上部的巖石

在地層壓力或人工注水的擠壓下

深藏地下的天然氣

開始汩汩涌向地表

(天然氣自噴式開采示意,制圖@羅梓涵/星球研究所)

▼

到2005年時

隨著多個氣田的投產

塔里木盆地每年可產出天然氣

120億立方米

是全國總產量的24%

然而

當數以百億計的天然氣

重見天日

另一個難題又接踵而至

那就是

運輸動力

從井口流出的天然氣

若僅靠初始的動力

遠不足以完成

數千千米的超遠距離輸送

為此

工程師們只能“化長為短”

將一條長管道分割為若干段

并在間隔處設置眾多壓氣站

通過一次次增加壓力

保證氣體的持續流動

(河西走廊上的壓氣站,攝影師@劉忠文)

▼

實際方案中

管道的輸氣壓力可達到10MPa

相當于大氣壓的100倍

這對管材的強度、韌性

無疑是巨大的考驗

但在承受高壓的同時

管道又必須盡可能擴大口徑

以實現更高的輸氣效率

這也令其制造標準

變得越發苛刻

重重掣肘下

工程師們不得不

反復論證、多方比選

才終于完成了

管道材料的研制和自主生產

這種型號為X70的管線鋼材

強度、韌性、焊接性能

均能滿足工程需求

且管徑可達1.016米

創當時全國油氣管道的新紀錄

(工程后期升級為X80鋼材,管徑達1.219米。下圖為X80鋼管,攝影師@余海)

▼

可是

總長超過4000千米的管道

意味著鋼管的使用量

將超過30萬節

其數量之多、規模之大

可謂前所未有

(堆積如山的鋼管,攝影師@吳勝波)

▼

不僅如此

橫跨中國的管道

要穿越山地、平原、水網

穿越沙漠、戈壁、黃土塬

這也意味著人們要面對的

將是錯綜復雜的

施工條件

(管道沿線地貌示意,制圖@陳志浩/星球研究所)

▼

尤其在那些

遠離城鎮、無路可走的

山地、沙漠、水網等地形中

工程師們只能想方設法

硬生生造出一條條運輸通道

(戈壁上的管道運輸,圖片來源@國家管網集團西氣東輸公司)

▼

經由這些通道

抵達目的地的鋼管

又將完成組對、焊接、補口補傷

或是為適應地形變化

再次進行彎折

(①在較平坦的荒漠地區使用自動焊接技術焊接管道,圖片來源@國家管網集團西氣東輸公司;②在復雜的江南水網地形中人工焊接管道,攝影師@余海)

▼

接著只要

開挖管溝、下放管道、回填管溝

就能完成管道的敷設

(下放管道,攝影師@余海)

▼

但實際上

真的如此順利嗎?

如果只是

沙漠、高山、平原

那么在多數情況下

常規的敷設方法足以適用

(人機協作敷設管道,攝影師@賴宇寧)

▼

但管道要穿越的

還有黃河、長江、淮河等

超過1500條溝渠、河流

尤其在大江大河之下

挖溝埋管幾乎不切實際

于是

人們不得不另辟蹊徑

或利用鉆機、炸藥

在河底鑿一條隧道

以供管道穿行

(工人們使用鉆爆法開挖隧道,攝影師@魯全國)

▼

或先利用較細的導向鉆

完成河流穿越

再將較粗的擴孔器和管道

沿原線回拖

(定向鉆施工示意,制圖@羅梓涵/星球研究所)

▼

又或者利用液壓千斤頂

將一段段混凝土管

直接頂入河床之下

再將輸氣管道敷設其中

(頂管施工示意,制圖@羅梓涵/星球研究所)

▼

甚至使用盾構機

掘出一條

內徑達3.8m的通道

令多條管線并行而過

(盾構機施工示意,制圖@羅梓涵/星球研究所)

▼

更特殊的情況下

如為了避開斷裂帶

管道則直接放棄地下穿越

改為凌空架橋、跨越而過

(寧夏中衛的管道橋跨越黃河,圖片來源@國家管網集團西氣東輸公司)

▼

當然

工程師們面對的

不只有重重天塹

為了盡可能降低

工程對周圍環境的影響

管道施工還必須

保護遺址

(工程采用頂管施工共12次穿越古長城,下圖為施工現場與古長城同框,攝影師@余海)

▼

避讓保護區

(工程在穿越羅布泊野駱駝、太行山獼猴、安西極旱荒漠等多處保護區時,均采取了繞線避讓的措施,其中在穿越羅布泊野駱駝國家級自然保護區時,將管道向北平移200千米。下圖為工程接近保護區時,將原設計的28米寬作業帶壓縮至20米,攝影師@余海)

▼

并在穿越生態脆弱區后

進行邊坡防護

甚至植樹、種草

以恢復生態

(黃土高原上的邊坡防護,其下有管道,圖片來源@國家管網集團西氣東輸公司)

▼

最終

一條全長4380千米的天然氣管道

一條橫亙西東的能源大動脈

橫空出世

此后的每一年

超過120億立方米天然氣

從遠古地層中

源源不斷地噴涌而出

沿著這條大動脈

自沙漠出發

(120億立方米為2004-2006年輸氣能力,自2007年起,增輸工程啟動,輸氣能力被提升至170億立方米/年。下圖為沙漠中管道施工,圖片來源@國家管網集團西氣東輸公司)

▼

翻過高山

(管道翻山,攝影師@余海)

▼

越過溝谷

(黃土高原上管道施工,攝影師@余海)

▼

穿過平原

(平原上管道施工,圖片來源@國家管網集團西氣東輸公司)

▼

連接沿途氣田

(黃土塬上的天然氣田,位于鄂爾多斯盆地,攝影師@許兆超)

▼

最終進入千家萬戶

(分輸站,天然氣經此分配進入城市,圖片來源@國家管網集團西氣東輸公司)

▼

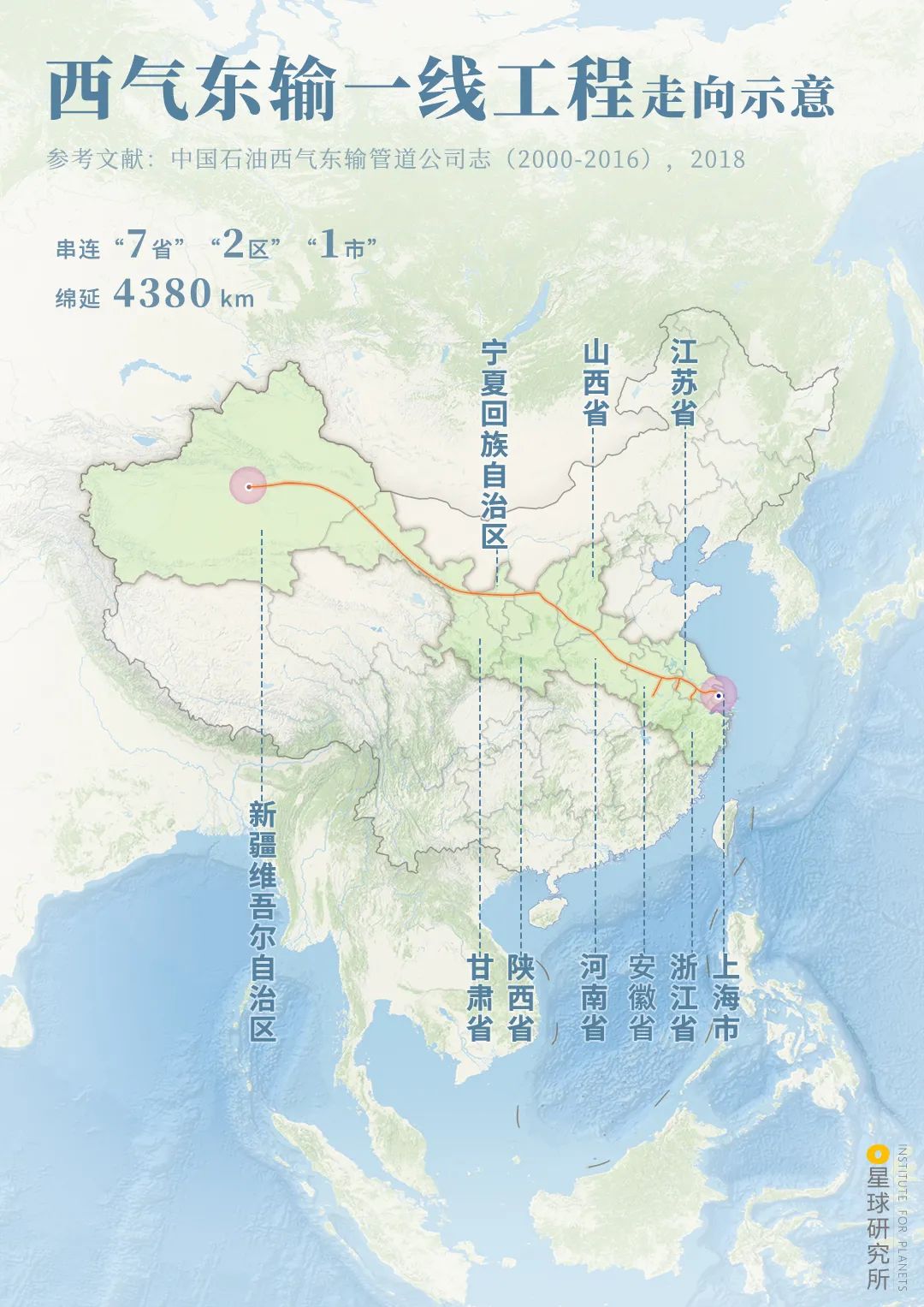

這就是

西氣東輸一線工程

一項集找氣、產氣、輸氣、用氣于一體的

超級工程

它西起新疆輪南油田

東至上海的白鶴鎮

串聯起沿線的甘肅、寧夏、陜西

山西、河南、安徽、江蘇、浙江

共10個省區市

一經建成便成為

當時中國距離最長、管徑最大

壓力最高、施工條件最復雜

運輸能力最強的輸氣管道工程

(西氣東輸一線工程走向示意,制圖@陳志浩/星球研究所)

▼

然而

這項工程的規模固然龐大

但面對全國上下的用氣需求

卻依然杯水車薪

我們還需要更多的氣源

需要更多、更長的管道

04

超級網絡

1997年

距離西氣東輸一線工程開工

還有5年之久

一條連接鄂爾多斯盆地與北京的輸氣管道

便已投產運營

即陜京線

如今

它早已不是孤軍奮戰

而是從一線擴充到四線

為數百萬家庭和企業

送去了清潔能源

(上世紀90年代,陜京一線建設中人力搬運管道,攝影師@余海)

▼

而在西氣東輸一線工程建成后

更有越來越多的輸氣管道

相繼落成

包括

連接柴達木盆地與蘭州的

澀寧蘭線

(澀寧蘭線即青海澀北地區-西寧-蘭州,下圖為澀寧蘭線翻越甘肅老鴉峽,圖片來源@國家管網集團官方微信)

▼

連接四川盆地與武漢、長三角的

忠武線、川氣東送工程

(忠武線即重慶忠縣-武漢,川氣東送即四川達州-上海。下圖為川氣東送跨越野三河,橋長332米,攝影師@史壘)

▼

還有

將川渝管網、西氣東輸管道連為一體的

中貴線

(中貴線即中衛-貴陽,下圖為中貴線跨越烏江,請橫屏觀看,圖片來源@國家管網集團官方微信)

▼

至此

在中國大地上

管道串起氣田

管道連通管道

將中西部豐富的天然氣

晝夜不息地送往

人口、產業高度集中的地區

為國家的發展注入清潔的動力

(中國天然氣主干管網示意,制圖@陳志浩/星球研究所)

▼

與此同時

天然氣的探明儲量和產量

也與日俱增

尤其是非常規天然氣的開采

開始日漸升溫

以頁巖氣為例

盡管我國自2013年

才實現商業化開采

但2020年的產量已達200億立方米

占到全國天然氣總產量的10%

(重慶涪陵的頁巖氣鉆井,圖片來源@視覺中國)

▼

而飛速發展的中國

仍在不斷提出更大的能源需求

自2007年起

國內生產的天然氣

開始出現缺口并持續擴大

(2000-2020年中國天然氣產量與消費量變化,制圖@楊寧/星球研究所)

▼

換言之

中國人生產的天然氣

將無法滿足自己的使用

人們不得不將目光投向國外

于是

在廣袤的歐亞大陸上

一條條距離更長、規模更大的輸氣管道

接連誕生

包括

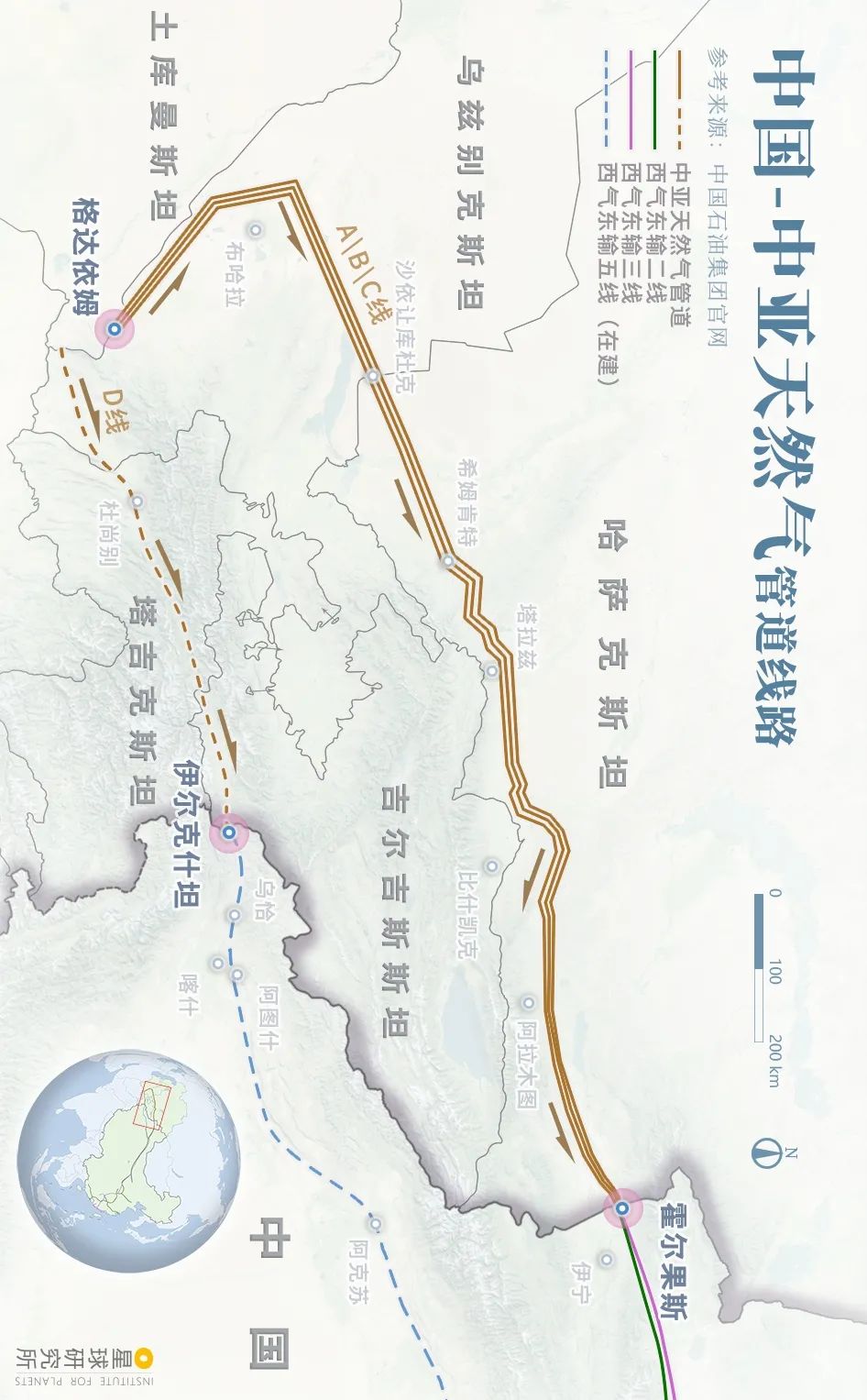

全長超過7000千米的

中國-中亞天然氣管道

它在外串聯起

土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦

和哈薩克斯坦三個國家

在內連接西氣東輸二線、三線工程

將從中亞而來的天然氣

一路送往中國東部

年輸氣量達到

西氣東輸一線工程的近5倍

(上文西氣東輸一線工程輸氣量取120億立方米/年,中國-中亞天然氣管道目前已建成A、B、C三條線路,請橫屏觀看,制圖@陳志浩/星球研究所)

▼

全長7600千米的

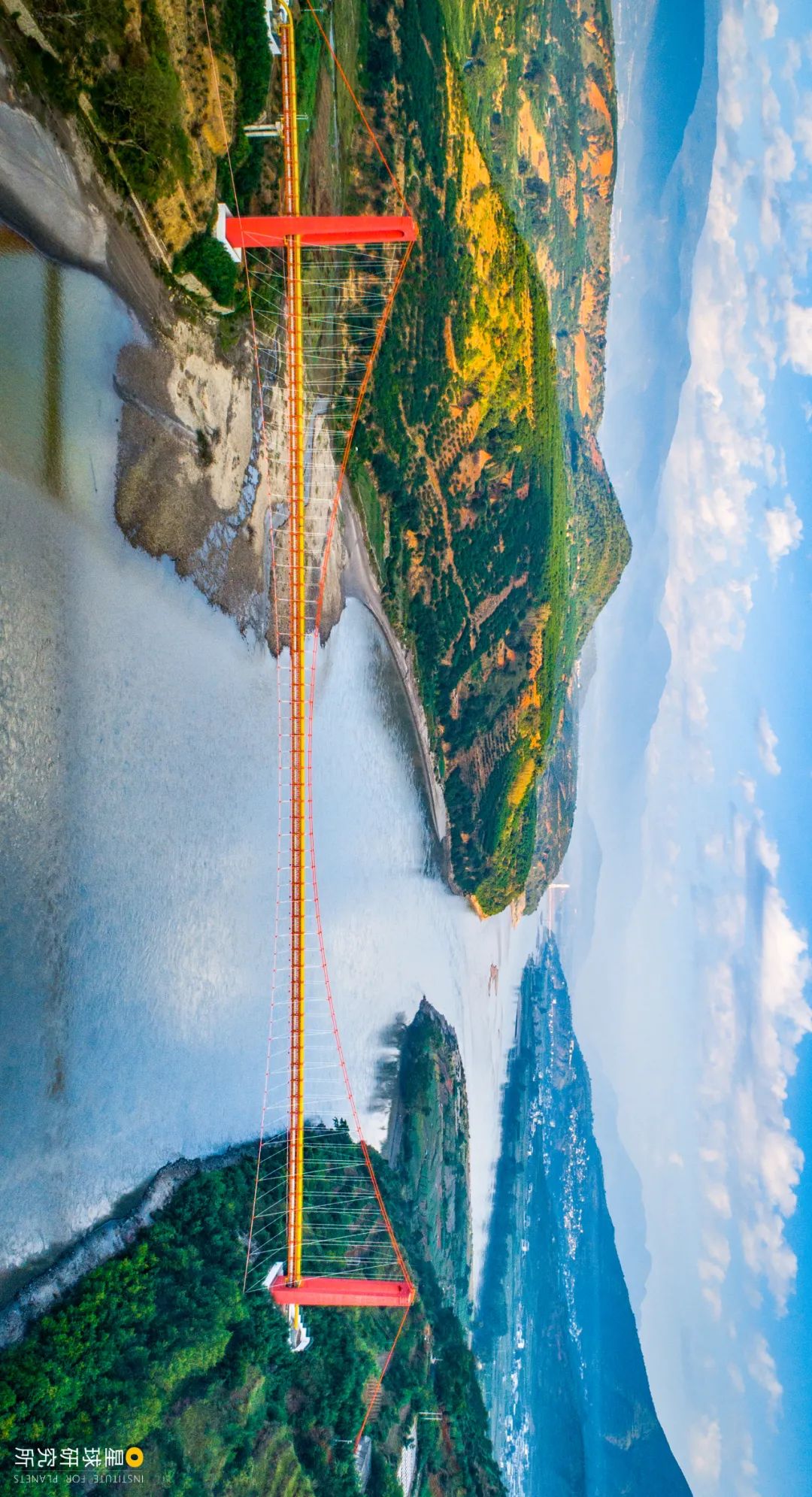

中緬天然氣管道

它連通緬甸和中國

每年將孟加拉灣的120億立方米天然氣

避開海路、只經陸路直接送往

云南、貴州、廣西等地區

相當于在西南地區

再建了一個西氣東輸一線工程

(請橫屏觀看,中緬油氣管道通過懸索橋跨越瀾滄江,跨度280米,旁邊的拱橋為大瑞鐵路瀾滄江特大橋,巖壁上的洞口即為大柱山隧道,攝影師@趙子忠)

▼

以及全長8111千米的

中俄東線天然氣管道

這是目前世界上最長

單管輸氣量最大的管道

它從東西伯利亞出發

經黑河入境后

便一路南下至長三角地區

待其全部投產后

年輸氣量可達到

西氣東輸一線工程的約3.2倍

(中俄東線天然氣管道施工場景,目前黑龍江黑河至河北永清段已建成投產,圖片來源@國家管網集團官方微信)

▼

然而

即便相繼建成了

中亞、中緬、中俄跨國管道

經由管道進口的天然氣

也僅占全國進口總量的38%

更大規模的天然氣

將來自大洋彼岸

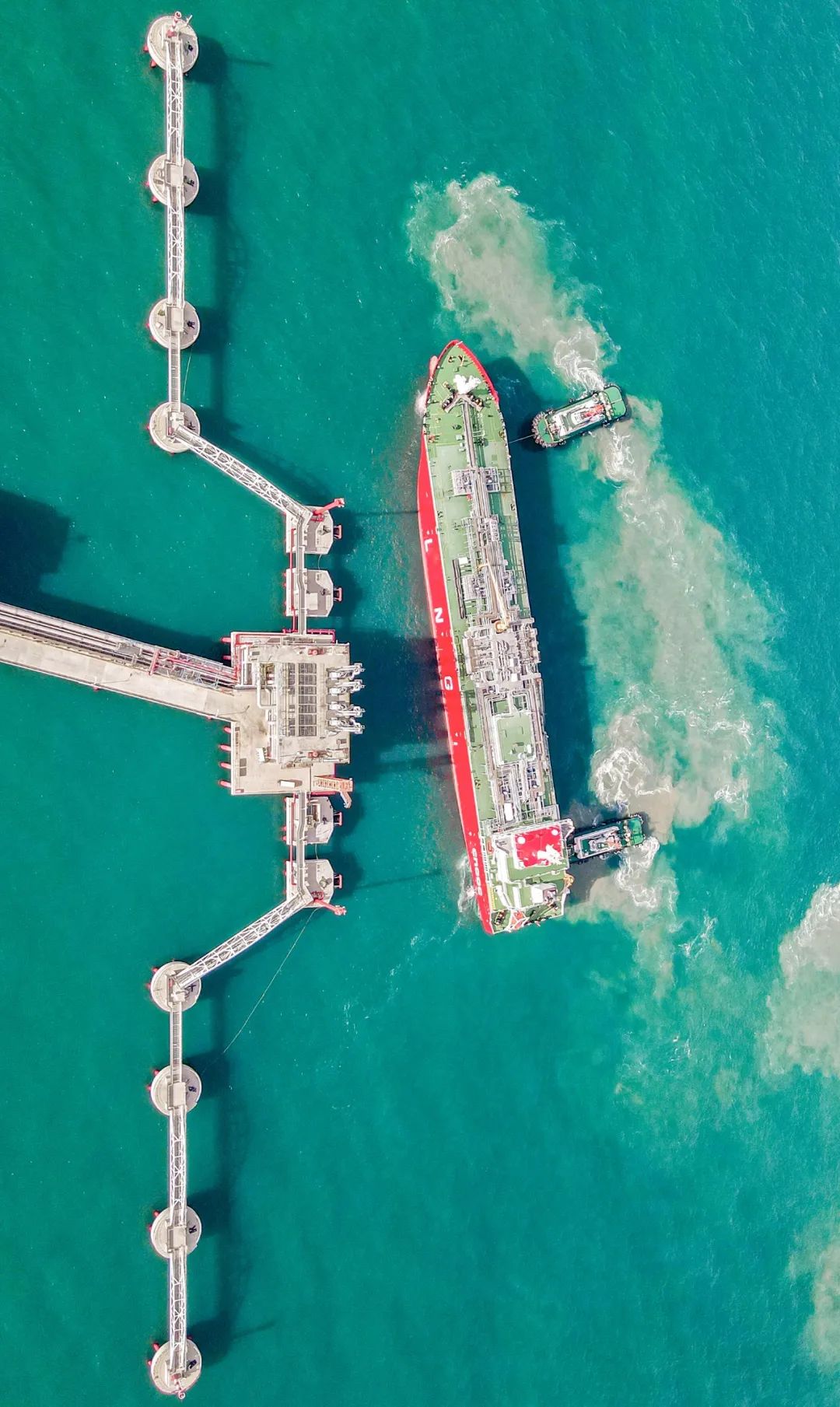

與管道輸氣不同

經凈化、冷凝后的天然氣

將被制成液化天然氣(LNG)

利用專門的LNG船

從澳大利亞、馬來西亞等國家運抵中國

再由LNG接收站接收、儲存、氣化

最終接入國內管網

(上海洋山LNG接收站,攝影師@盧志峰)

▼

自2006年

第一座LNG接收站

在廣東建成至今

已有22座接收站點綴于海岸線上

每年接收的天然氣

與北京7年的消費量相當

(中國LNG接收站分布,制圖@陳志浩&楊寧/星球研究所)

▼

此外

我們還利用氣田等天然空間

布設了龐大的地下倉庫

人稱地下儲氣庫

每逢夏秋用氣淡季

富余的管道天然氣

被注入這些倉庫暫存起來

以補充冬春旺季時的用氣

以北京為例

其冬季40-50%的用氣量

均來自儲氣庫

(位于河南濮陽的文23地下儲氣庫的地面景觀,圖片來源@國家管網集團西氣東輸公司)

▼

時至今日

中國的地下儲氣庫達到27座

儲氣能力超過100億立方米

可供應近3億人一年的用氣

(中國天然氣地下儲氣庫分布,制圖@陳志浩&楊寧/星球研究所)

▼

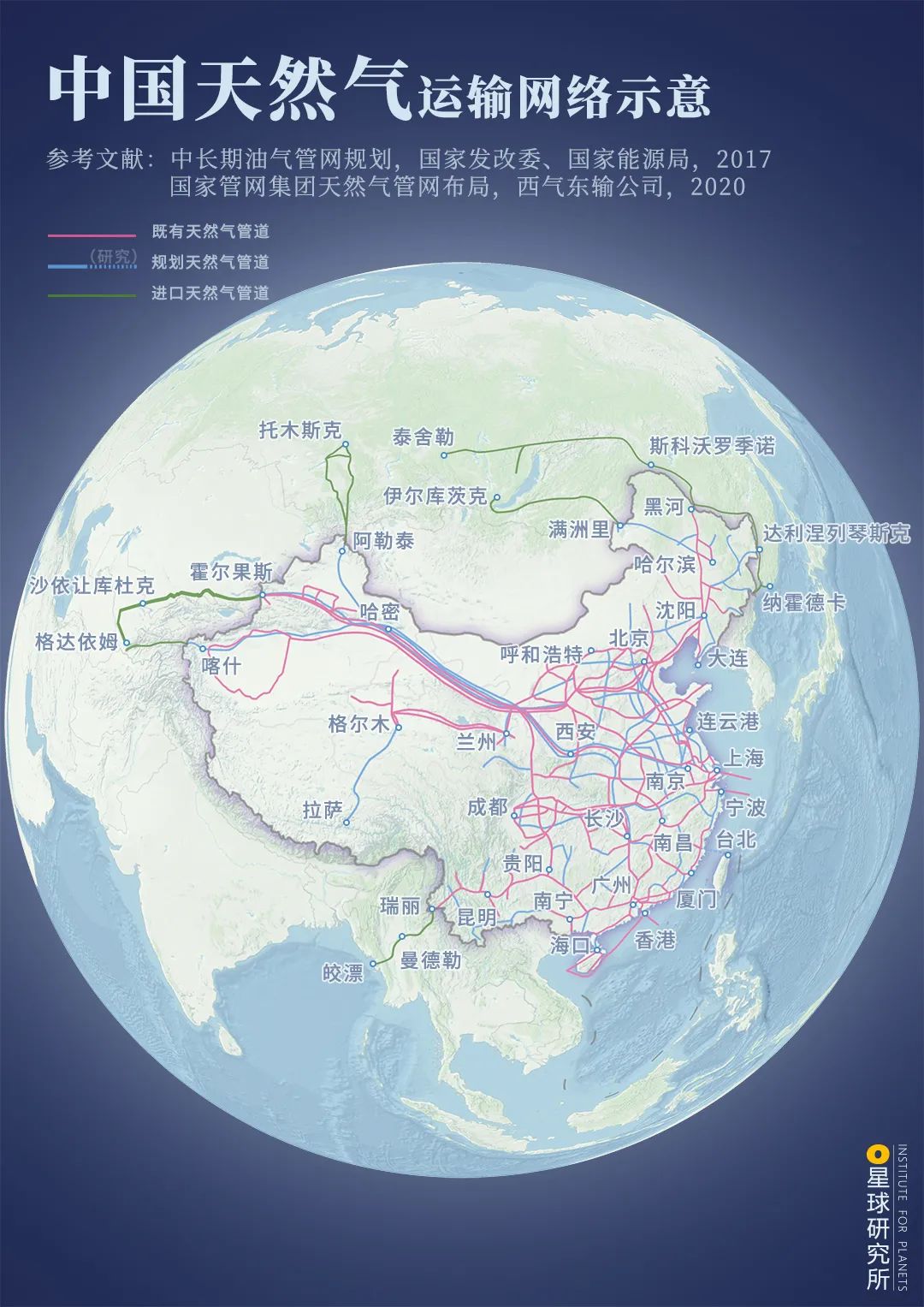

就這樣

這場以天然氣為主角的

“乾坤大挪移”

早已不只是西氣東輸

而是4條分列東西南北的進口通道

8.7萬千米交錯縱橫的干線管網

27座待時而動的地下儲氣庫

是一個跨越國界、日臻完善的

超級網絡

正是憑借這樣一個網絡

平均每年將有

超過2000億立方米天然氣

從不同地區、不同氣田出發

跨越千山萬水

送達千家萬戶

融入了近4億中國人的生活

成為一個奔跑向前的大國中

不可或缺的動力之一

(中國天然氣運輸網絡示意,制圖@陳志浩/星球研究所)

▼

可這并不意味著

我們可以就此高枕無憂

畢竟隨著進口量的與日俱增

中國天然氣的對外依存度

已高達43%

供應中斷、價格波動等未知因素

仍是潛在的風險和挑戰

然而

在能源結構變革

這條艱難且漫長的道路上

我們無法點石成金

更無法指望他人

只有發展自身的科學技術

才是我們唯一的出路

畢竟數十年來

正是因為科技的發展

我們不斷發現新的礦藏

尤其是近十年間

21個千億立方米級的大氣田

被接連發現

讓中國能源的家底更加豐厚

(荒漠深處的天然氣田,攝影師@余海)

▼

正是因為科技的發展

從國內到國外

我們的管網開始互聯互通

從管道到LNG

我們的氣源開始互相補充

“全國一張網”正逐漸形成

(管道互聯互通工程施工場景,圖片來源@國家管網西氣東輸公司)

▼

也正是因為科技的發展

我們得以同時開發

水能、風能、核能、太陽能等

更多樣的清潔能源

它們與天然氣一起

將煤炭的消費占比

從2002年的68%

降低至2019年的57%

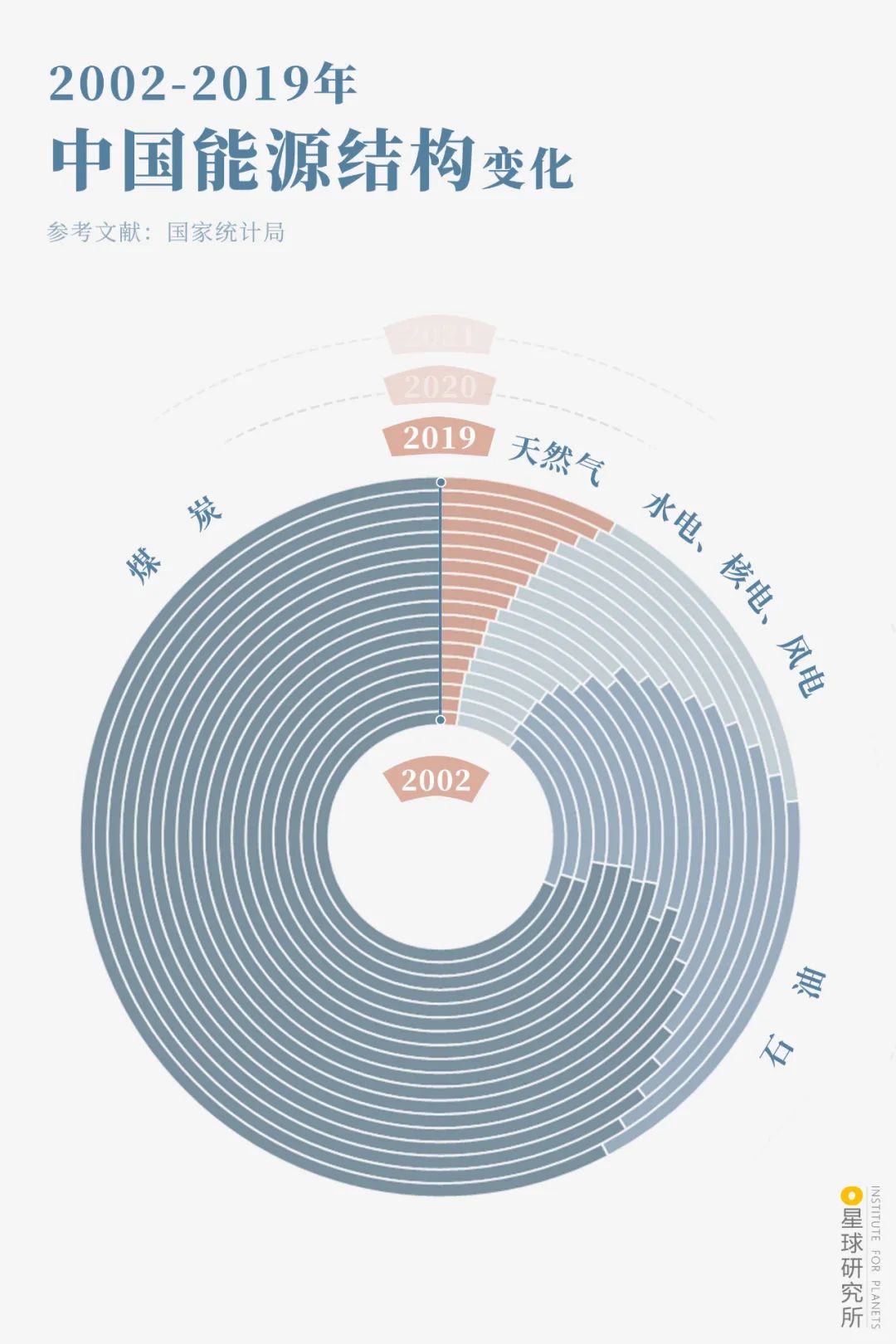

(2002-2019年中國能源結構變化,制圖@楊寧/星球研究所)

▼

而未來

可能依然荊棘密布

但我們仍將堅持這條道路

直到親眼見證那個

清澈的、可持續的明天

(莽莽群山中,地質工作者們顯得如此渺小,但道阻且長,行則將至,攝影師@余海)

▼

本文創作團隊

撰文:艾藍星

編輯:楨公子

圖片:晝眠

地圖:陳志浩

設計:羅梓涵&楊寧

審校:張照&云舞空城&雪梨

專家審核

中國石油大學(華東) 胡其會 講師

【致謝】國家管網集團西氣東輸公司為本文的圖片及內容審核提供了大力支持,特此感謝!

【參考文獻】

[1] 《西氣東輸工程志》編委會. 西氣東輸工程志[M]. 石油工業出版社, 2012.

[2] 何利民等. 油氣儲運工程施工[M]. 石油工業出版社, 2007.

[3] 西氣東輸(2002-2013)企業社會責任專題報告.

[4] 陳利頂等. 西氣東輸工程沿線生態系統評價與生態安全[M]. 科學出版社, 2006.

[5] 歷年中國天然氣發展報告.

[6] 歷年中國環境狀況公報.

【招聘】星球研究所長期招聘城市地理、人文地理、經濟地理、自然地理、天文生物、歷史考古、建筑等各領域撰稿人,以及商務策劃等,請在后臺回復“招聘”即可查看

... The End ...

原標題:《西 氣 如 何 東 輸 ?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司