- +1

逢買鞋必”過毒” 是年輕人的一場“宗教儀式”

原創 渣渣郡 那個NG

出品 | 虎嗅青年文化組

作者 | 渣渣郡

題圖|Hypebeast

本文首發于虎嗅年輕內容公眾號“那個NG”(ID:huxiu4youth)。在這里,我們呈現當下年輕人的面貌、故事和態度。

在這個萬物皆要鑒定的時代,每一個人都有了自己辨別消費主義圣物的野路子技巧。

背個馬鞍包有人會仔細審視Oblique傾斜;掏出個錢包會有人想嗅出皮革的年代;就連你穿一件衣服都會有人過來摸袖子上的織嘜,好看看上面到底有多少飛線。

《歡樂頌》里的樊勝美就是這一現象的完美案例

圖片來源:愛奇藝

這并不令人意外,當消費主義登上時代寶座成為唯一真神,商品的真偽就成了人們關心的重要問題之一。

球鞋作為一種時尚單品與投資期貨,社會意義也在水漲船高;以至于發展到現在,當著人面質疑球鞋的真偽本身,已經成為了冒犯,值得人們立刻脫下鞋來跟你Battle三百回合。

王一博在天天向上里被質疑球鞋是假的,現場立刻脫鞋交給鑒定師鑒定。

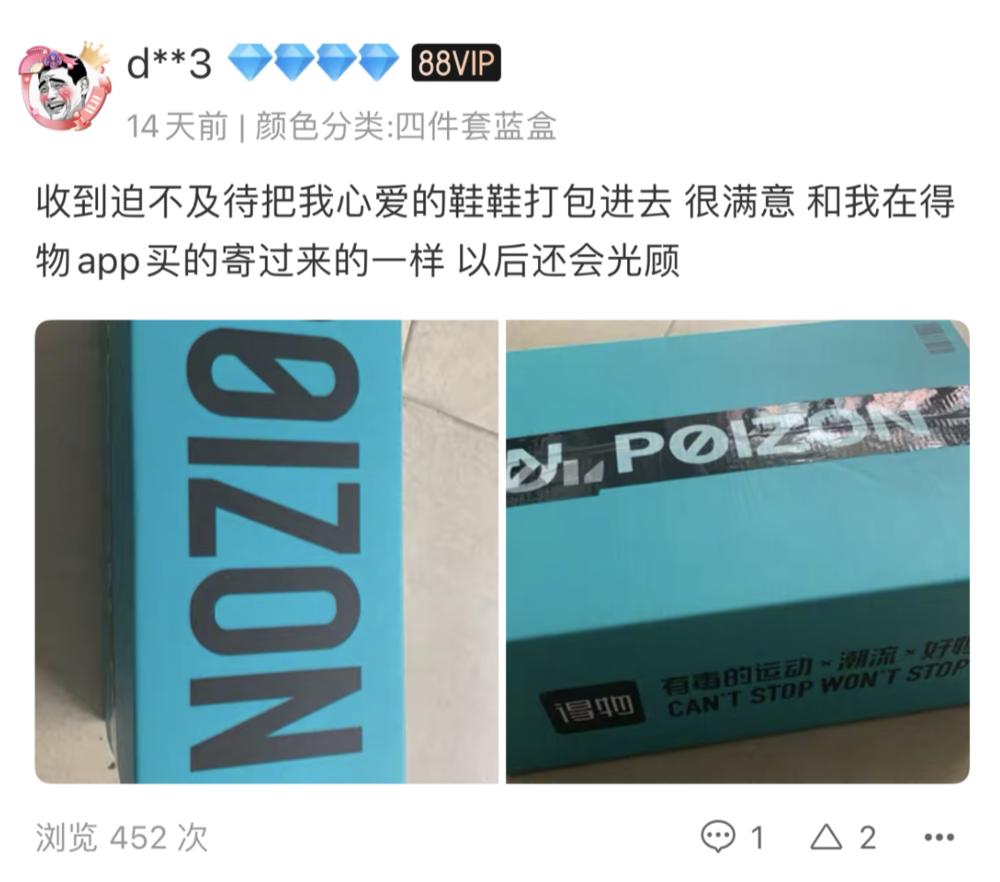

事情發展到現在,各個世代的人殊途同歸:就像家里長輩在給你展現玉石瑪瑙工藝品之前,總會先給你看收藏證書那般,當代年輕人也對由各種潮品鑒定中心(得物、nice、stockx)出具的鑒定證書、防盜扣、專用盒子和膠帶(俗稱四件套)附魔組成的結果充滿癡信。

經過在社交平臺上觀察,我們發現:

“過毒”這個詞,已經成為了當代年輕人最關心的一件事;甚至可以說,它就像是一場消費的“宗教儀式”。

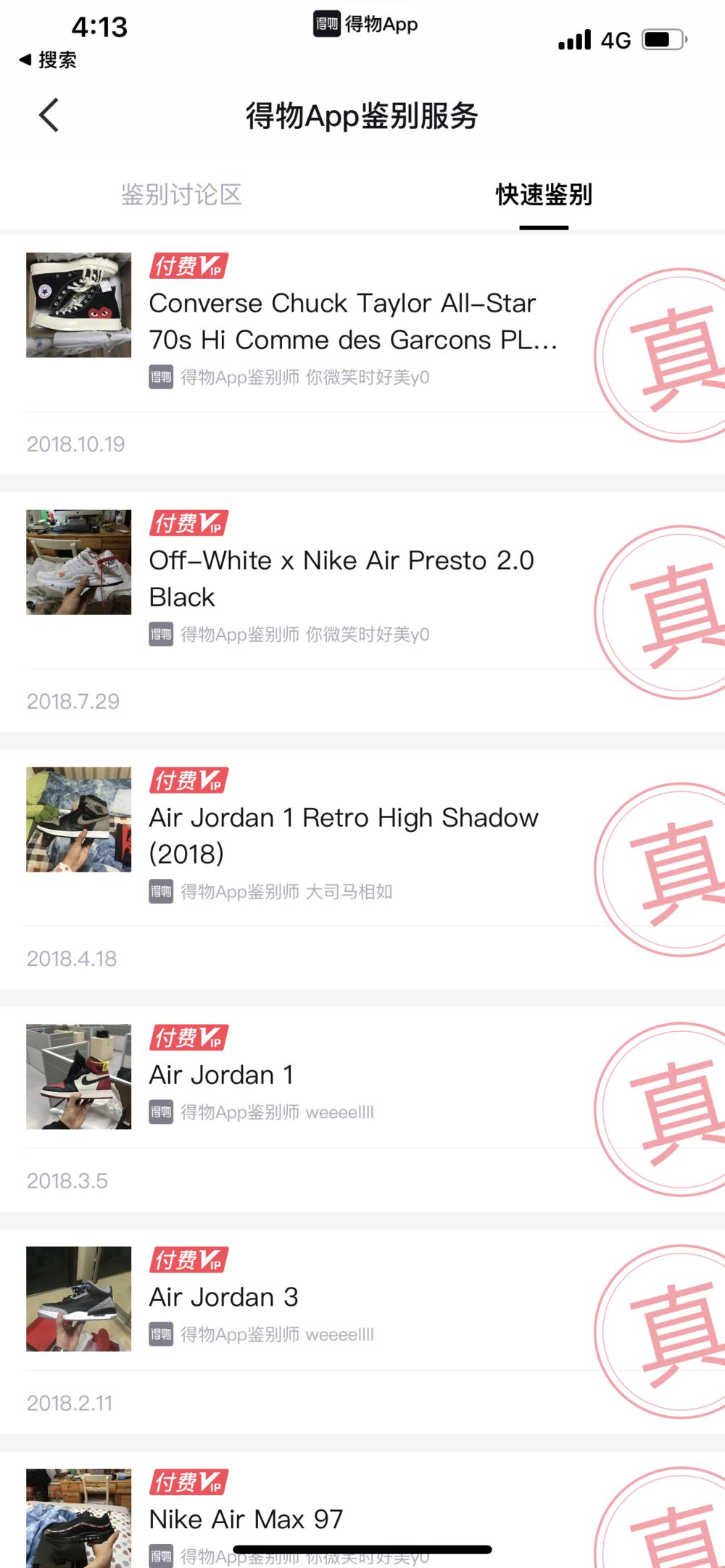

所謂“過毒”,就是指把球鞋和潮品的照片,通過拍照的方式經過“得物(毒)”平臺鑒定師鑒定后,給出的正品結果。

相對應的,基于平臺不同也會有過nice、過綠叉(stockx)的說法:但在本質上,這就跟古錢幣收藏里的公博盒子幣一樣,都代表著一個完美的鑒定結果,表示著花大錢買來的東西正,沒打眼。

綠叉鑒定后的球鞋都會拴個牌子,得物和nice也是一個路子。

你想想,在這個莆田貨滿天飛的不確定性年代,得物的一個“真”字無疑給了Sneaker一種吃了鐵秤砣式的踏實確定性。

這種稀缺性,就讓“過毒”二字變得無比珍貴,成為了一則誥書——代表消費主義權威對其價值的認可,踩準了時代焦慮的痛點,令人酥麻。

圖片來源:得物App

早年先,潮品平臺交易剛剛崛起的時候,鑒定師僅僅會對鞋本身以及鞋盒的鋼印仔細鑒別。

到了后來,人民群眾和鑒定師都把先鑒定后售賣的方式當成了一種頗具儀式感的祭祀典禮——這種莊嚴感體現在嚴格的流程之上:即鞋盒八角必須尖尖,癟了一角,都很難在代表著權威的平臺中順利售出。

因為這既關乎權威,也關乎某種神圣不可言說的完整性。

圖片來源:nice

稍有瑕疵的球鞋都不配進入平臺的主流售賣網絡之中,只能去再下一級的二手市場進行售賣,不但售賣流程時間長,而且價格也要相應折損200-300元。

所以,很多被快遞摔癟了鞋盒的人,不得不像化妝品制假商家去淘lamer小瓶子那般,去網絡二手交易平臺之中苦苦尋找同款、同尺寸且八角尖尖的鞋盒蹤跡,好降低損失、順利售賣、迅速變現。

空鞋盒現已開始被平臺視為“具有制假風險”的二手商品

圖片來源:閑魚

盡管有關平臺販賣球鞋與鑒定的關系既像陰謀論又像都市傳說,讓一些人懷疑它的可靠性。但這種艱難的過程形成了與耶穌在耶路撒冷走過的十四苦路邏輯相同的神圣感,依舊使得不少人信服。

這就使得每一次販賣變得像朝圣,需要人不得不提起精神、充滿敬意地對待物品的每個細節,像一場彌撒。

“過毒”,是這場宗教儀式的終點,是所有人最關心的結果。過得了就是開開心心,過不了則會掩面哭泣、黯然神傷,接著去下一站或者說是下一家店,尋覓信仰的神跡。

圖片來源:淘寶

久而久之,人們發現繞過平臺規則顯得艱難,因此他們退而求其次,選擇掩耳盜鈴,選擇用買來偽造的四件套,將自己真偽存疑的球鞋包裹進去,換得一絲竊喜。

喜悅的神態,就像是中世紀歐洲人買到了贖罪卷那般驕傲而自豪。

圖片來源:淘寶

得到代表著正品證據的四件套,花不了多少錢:

十幾塊就能買來偽造的防盜扣和鑒定證書,倘若再多花一倍,就能得到鞋盒、膠帶和可供二維碼一掃可見的鑒定結果。

盡管不知道這些偽造的結果究竟是為了什么,但確定的是,這有關虛榮:它可能是朋友圈的一張照片,也可能是向喜歡的伴侶證明財力的證據。

從得物、到nice再到海外的stockx,一切四件套應有盡有。

圖片來源:淘寶

當然這種小機靈從不獨屬個人,在互聯網之中你能發現它更豐富的形態。

假鞋販子洞悉到了人們的需求,更是會批發一大批四件套包裹自己的商品,為自己的顧客編織一個又一個的美夢。它像蓮花燈,也像放生,每盒四件套背后都是一個一廂情愿的故事。

圖片來源:淘寶

這種現象幾乎涵蓋了潮流市場的每一個角落:

從電商平臺每一個標榜自己“過毒”過鑒的商品名稱,再到抖音上拿著虛假授權證書實現“過毒”,高調叫賣88元假Bape的景象,都在彰顯著通過一條消費主義胡志明小道,最終抵達虛榮的魅力。

圖片來源:抖音

或許大一些的人看見這些消息,又會哀嘆當代年輕人的虛榮,可這并不是這代人的新發明:

20年前,人們相信價錢就代表著價格;15年前人們相信鑒定證書就能證明它的真偽;10年前,人們相信看見購物袋、小票和照片就是錢花到位了。

盡管形式上有所不同,但在本質上依舊沉淪在:我們知道一切事物價格,卻對于價值一無所知。

“如今人們對每樣東西的價格了如指掌,對它們的價值卻一無所知。”-王爾德

是的,在這個時代,所有有形的東西都成了商品。金錢的符號代替了價值,只需要在商場里逛街,瞥一眼售價,就能通過數字將他們的地位準確排列,僅憑這種想象,就能投射出相應的欲求。

但這還不夠,拿帥氣潮鞋來說,資本動用著ootd、look,那些《你穿什么牌子的鞋才能像個富人》的龐雜信息刺激著你該要什么,進而將那些“變帥”、“顯得有錢”、“有品位”這些形而上的詞與實體形成連接, 把球鞋變成更高維度的商品,引誘著你不斷去消費。

而過毒,就是消費主義對你投懷送抱之后的褒獎,而所獻出的祭品則是對欲望判斷的自主性。在得到它的這一刻,一場祭典階段性結束,人淪為了為資本而服務的物,資本本身卻成了主人。從此,你內心中只會有一個聲音在不斷回響:

“我是消費主義之神。服侍我,我將讓你內心所有的渴望,都能夠得償所愿。”

如對本稿件有異議或投訴,請聯系tougao@huxiu.com

End

原標題:《逢買鞋必”過毒” 是年輕人的一場“宗教儀式”》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司