- +1

數百起案件背后的醫美亂象:市場下沉,00后被瘋狂“收割”

原創 吳曄婷 吳靖 八點健聞

醫美下沉背后,00后成醫美貸主力。被容貌焦慮控制的年輕人們正在承受著他們意想不到的結果。

00后在校學生娜娜已經做過上百次整形醫美項目了,她在13歲時做了第一次醫美埋線雙眼皮,從此一發不可收拾。因為“年紀最小、整容最多”,她在網絡上開始頻頻分享自己醫美整形的經歷,包括偽造成年身份做手術、多次整容后遺癥等。

但問到為什么非要去做醫美?

她只是回答,“除了整容,我想不到其他更好的辦法了。” 因為初中班里的男生就開始背地里討論女生長相,會給她取各種難聽的外號,還經常區別對待。“從那時起,我真切地體會到,不是長得丑活得久,而是完全沒有出路。”

△ 娜娜在網絡上展示自己的對比圖。

曾經,女性,尤其是年輕女性,受到最大的苛責便是“不夠美”,現在這種苛責已難以想象的壓力滲透到了未成年人。

變美的渴望在同齡人的對比下變得愈發急迫,在低齡子女和父母的代際博弈中,往往由父母妥協而告終。

娜娜所在的上千人粉絲群里,最小的不到十歲,成員經常向她咨詢各種整容問題,也有黑粉直接“開杠”。

容貌焦慮不僅存在于女性。攀枝花的男生小剛把自己的照片發在網上,并附上評價“長得無法用言語形容,反正就是丑”。在惡補提升了自己的審美觀之后,他總結了自己的幾個問題——上嘴唇厚,看起來就像是“天包地”,眼皮耷拉,給人的感覺像是沒睡醒;額頭、面頰、太陽穴需要脂肪填充;鼻子太塌。定下“不求帥氣,只求不丑”的目標后,小剛打算用閑錢改變自己,算了下嘴唇手術、雙眼皮手術、脂肪填充和注射玻尿酸,一共需要2萬多元。

無數像娜娜和小剛這樣的年輕人公開自己的整形日記或視頻,他們不會給自己的臉打碼,反而不斷地更新自己變“美”的歷程,以期獲得“太好看了”之類的評論。

偶爾也有人問,一定要通過刀子變得更美嗎?多美才算美呢?但在出現醫療糾紛之前,這些問題從不在他們的考慮范圍里。

剛剛過去的3·15,北京市朝陽區人民法院(以下簡稱“朝陽法院”)發布了《醫療美容糾紛審判白皮書》,統計了近五年(2016年-2020年)受理的醫療美容糾紛案件,活生生的個體變成了案例躺在了白皮書里,也讓大眾從一宗宗案卷里看到了“醫美的奇特江湖”。

“虛假宣傳、非法行醫、病例不規范”,當醫療美容機構的亂象遇上就診者(顧客)的“不理性、化名就醫、在不同機構內復合診療、不配合鑒定”的特征,似乎糾紛就成為了一個自然而然的結果,且往往難以解決。

除此之外,更讓人擔心的是,隨著醫美機構布局下沉市場,醫美消費更趨低齡化和非理性化,醫美貸讓小鎮年輕人身陷困境而無力自拔,而不規范、弱監管的醫美行業亂象成為了一張被編織得越來越密的網,而在這張網的籠罩之下,無人自由。

00后借貸消費醫美成為新趨勢

“不管你信不信,醫美都必將成為00后的一種生活方式。” 早在2018年,新氧CEO金星就放曾放出豪言,認定00后的醫美消費已經崛起。支撐他這一論斷的是不斷攀升的現實數據:中國近2000萬的醫美消費群體中,每100位就有64位90后,19位00后。

同樣的群體還出現在一個他們不該出現的地方。以“醫美”為關鍵詞在中國裁判文書網上搜索,僅過去半年,全國各地醫美的案件有好幾百例,在這其中,越來越多的00后女孩作為被告出現。

如果仔細歸類這些00后所涉及的案件,會發現,超過50%案件共同指向一種案件類型:醫療服務合同糾紛類。通俗易懂地來說,她們背上了醫美貸。

上百件此類案件描繪了一個大致相似的經過:這些年輕人(大多是女孩)想要對身體某一處進行手術,通過某些醫美APP線上平臺找線下的醫美項目,有的要動鼻子,嘗試了肋軟骨隆鼻術,有的要動眼睛,嘗試了眼綜合整形手術,還有的要瘦身,嘗試了手臂吸脂、大腿環吸脂手術。

每一個單項或綜合對00后的購買力來說都是挑戰,在看似誘人的醫美貸沒出現前,他們想都不敢想。

通過醫美平臺牽線,少男少女們選擇分期付款,在知情的情況下,平臺會與他們簽訂電子版《分期支付協議》,并將手術費直接支付給醫美平臺的,通常由某些商業保理有限公司操作。除了要給保理公司交納手術費和利息,還要給線上平臺繳納服務咨詢費用,大部分被訴諸法庭的女孩,只交了總費用的十分之一,就再也無力償還了。

當然也有少數消費者不知情,醫美機構以免費美容為由,誘導她們簽訂這種消費貸。

更為夸張的是,有商業借貸公司僅去年半年就把近50位未按時還貸的90后、00后女性訴諸法庭,這還只是一家商業借貸公司半年起訴的數量。可以窺見,在醫美消費日趨低齡化的同時,為醫美消費背上醫美貸的年輕女孩數量龐大,不理智的醫美消費現象正在蔓延。

醫美消費正在下沉。

根據極光大數據發布的報告,醫美整形平臺新氧從2016年就開始實施“城市下沉”戰略;與之類似的更美也在2018年同樣選擇了“下沉”。“下沉”效果顯著,2020年,三線及以下城市用戶占比累計58%,比2018年增加約16%;2020年一線城市用戶占比為7%,比2018年減少約42%。

這些深陷醫美貸的女孩,大多來自經濟并不發達的各地縣城。1-6萬元不等的醫美項目,對這些女孩來說,是一筆巨大的開支。

年紀最小的,是出生在2002年的一個縣城女孩,2019年獨自借貸做醫美時剛滿18歲。

在知乎上,有人提問,我想做去借貸去做隆鼻手術,可以嗎?下面有個人回答:我就是貸款的。一個月還2780多,12期,朋友非常不理解為什么我明明還款非常有壓力還要貸款去整,可是我丑怕了。

對比以往,在醫美消費貸還未出現時,做醫美的年輕女孩大多經濟條件尚可、或有父母支持陪同。如今這些還沒有成為掙錢主力的00后,卻選擇了獨自借貸去消費價格不菲的醫療美容服務。

這些女孩的借貸時間集中在2020年,新冠肺炎疫情消減了民眾就醫的意愿,卻無法“勸退”這些愛美的女孩,僅從涉及案件數量上看,女孩去醫美機構消費的熱情有增無減。據新氧大數據統計,到了2019年,18~25歲的消費者就已經占到了54.05%。

行業野蠻生長,糾紛連年上升,化名導致處理難

中國的醫美市場有多大?

根據弗若斯特沙利文咨詢公司的數據,2018年中國已超越巴西,成為全球第二大醫療美容服務市場,占全球醫療美容服務市場13.5%的市場份額,2018-2023年預計將保持24.2%的年復合增長率增長,成為全球前十大市場中增速最快的國家。

從市場規模來看,2019年我國醫療美容行業市場規模達1436億人民幣,預計2020年將達1518億人民幣,2024年突破3000億。其中,私營機構占據我國醫美市場主要份額,占比達90%以上。

疫情并沒有澆滅“要變美”的熱情。《2020醫美行業白皮書》顯示,在遭遇疫情沖擊情況下,2020年中國卻新增了醫美機構5150家,市場規模達1975億元,占全球比重17%。

與醫美行業的野蠻生長同頻出現的,是醫療事故和糾紛不斷。

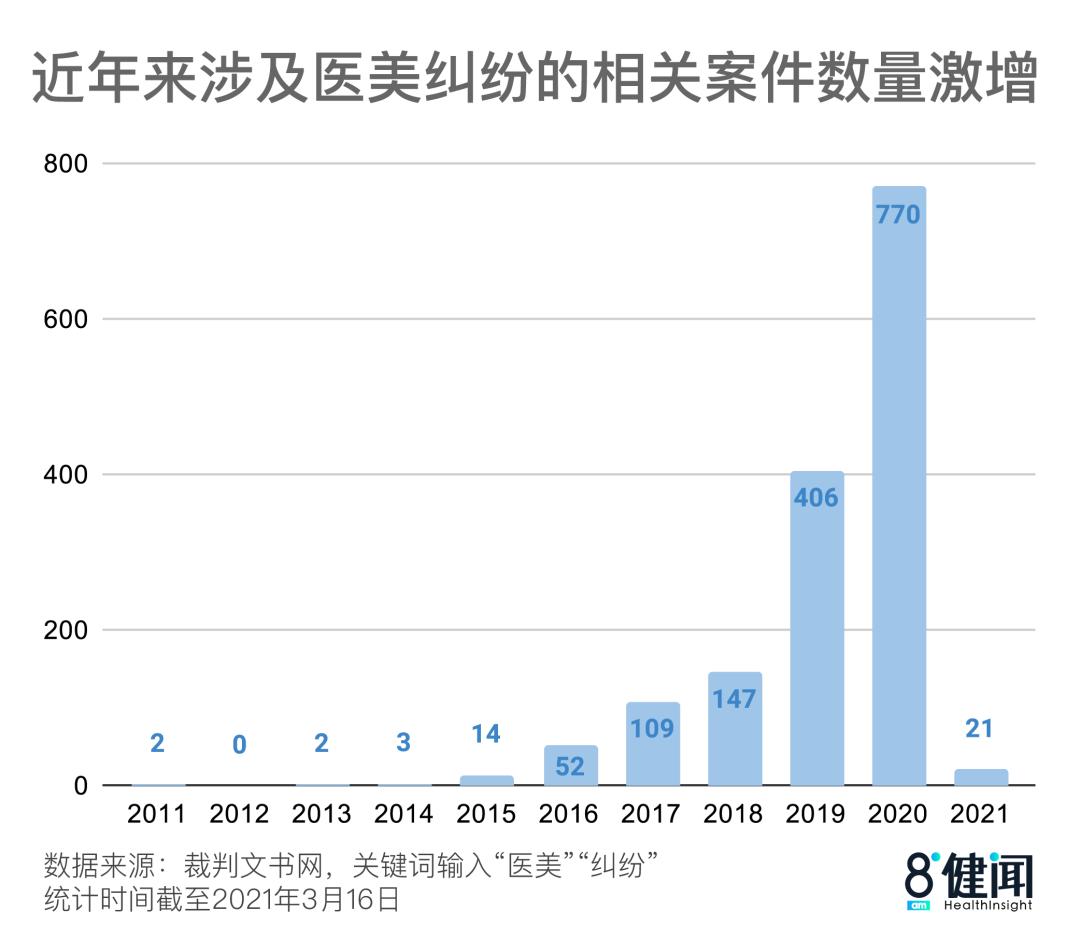

八點健聞在裁判文書網上以“醫美”、“糾紛”為關鍵詞,發現2016年之后,相關判決數量激增。

就在3·15當天,朝陽區法院公布了五年來受理的212件醫美糾紛案件,這一數字占到他們醫療糾紛案件總量的1/5左右,且比例呈逐年上升態勢。這些案件中,以女性就診者為原告的占絕對多數,男性就診者作為原告的僅9件。

法院發布醫美典型糾紛案例不是孤例。2020年5月,上海市長寧區人民法院(以下簡稱“長寧法院”)公布的一份醫療美容糾紛案件司法審判白皮書中,也呈現了同樣的特點。

長寧法院分析了2015-2019年受理的94件醫療美容糾紛案件,發現自2017年起,此類案件數量激增。糾紛所涉診療部位以鼻部為主,共計39件,其他診療部位案件數依次為:眼部15件、胸部12件、面部11件、注射針劑7件、下頜5件、抽脂4件、牙齒4件、其他部位3件(同個案件可涉及兩個以上不同部位)。

△ 醫美手術部位占比。來源微信公眾號:上海長寧

從結果來看,這些案件的審理過程是困難的,呈現了調解撤訴率較高、審理周期較長、原告主張金額與獲得裁判支持的金額差異較大、實際完成鑒定程序的案件較少等特點。

究其原因,在于這些醫療美容案件在審理中面臨證據舉證質證難、就診者的特殊行為阻礙責任認定、醫美鑒定難以及司法鑒定難的問題。

長寧法院的白皮書指出,醫療美容與傳統醫療活動最大的區別在于醫療效果目前尚缺乏統一、細化的技術標準和規范。在實際情況中,就診者往往因為沒有達到預期或是因術后不良反應起訴。而醫美效果多是主觀評價,沒有客觀損害證據,難以從醫療損害責任角度評判醫方是否對就診者構成醫療損害。

除了缺乏統一的療效標準,另一個顯著的特征是醫療美容就診者的行為也與傳統診療行為不同。最大的差異在于,因醫療美容項目涉及個人隱私,部分就診者使用化名而不使用真實身份信息就醫,多數民營美容整形醫療機構(醫方)亦以尊重就診者個人隱私為由,不要求就診者提供身份證等予以掛號登記。

而當糾紛發生時,化名反而成為了患者最大的困境。在長寧法院審理醫療美容糾紛案件中即有3件案件,醫方即針對就診者身份信息與其病歷、醫療費單據上所載不一致提出異議,認為原告并非其就診者,不具有訴訟主體資格。

而在朝陽法院的一個典型案例中,原告謝某某化名“王某”至被告某醫療美容醫院進行面部皮膚美容治療,被告對其行注射玻尿酸、肉毒素、膠原蛋白等藥物診療。術后,謝某某面部變形。雙方因此發生糾紛,原告謝某某訴至法院,要求被告賠償醫療費、損害賠償金、精神損害撫慰金等共計39萬余元。

訴訟中,原告謝某某提交患者姓名為“王某”的病歷材料、銀行交易明細及術前術后照片等證據證明其本人即為“王某”。原告謝某某稱支付醫療費的銀行卡賬戶系其本人名下,支付時間與本案手術時間對應,且病歷中患者簽字處“王某”筆跡為原告謝某某書寫,可進行筆跡鑒定。被告則辯稱,原告謝某某提供的病歷中患者姓名并非謝某某,不能證明謝某某系實際就診者,不同意原告謝某某的全部訴訟請求。最后雙方經協商達成和解,原告撤回起訴。

機構不合規、非法從業者和泛濫的假貨水貨

醫美糾紛為何源源不絕?

招商證券的一份醫療美容行業深度報告中,將這些事故和糾紛歸因于三大行業亂象:不合規的機構、非法從業者和假貨水貨泛濫。

具體來看,非法經營的醫美機構和非法從業者數量眾多。中國數據研究中心、中國整形美容協會于2018年聯合發布的《中國醫美“地下黑針”白皮書》顯示,國內醫美“黑機構”數量已經超過6萬家,是正規機構的6倍,非法醫美執業者超過了15萬名,是合規醫師的9倍。這些非法執業者有的在上崗前僅完成了短短幾天的培訓,便上手操作注射針劑的微整形、半永久甚至是其他動刀手術。

而即使在合法的醫美機構內,也依然存在違規超范圍的經營操作。違規之處主要在于超范圍實施了手術項目。根據手術難度和復雜程度以及可能出現的醫療意外和風險大小,美容外科手術分為四級。相對應的,開展各級手術項目的場所也有嚴格的限制。由于手術項目的毛利相比非手術項目高出20%,一些原本只能進行難度不高的一、二級手術的診所或門診部則會趨利,違規開展高級別手術。

天眼查數據顯示,我國3.5萬家醫美相關企業中,超3600家曾受到過行政處罰,占比超過一成,其中30%的企業行政處罰數量達到3條及以上。

虛假宣傳和資質問題是最常見的行政處罰原因,例如某機構宣稱專注整形20年,實際經營卻只有10年。“診療活動超出登記范圍”,“使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作”,是常見的不符合資質的處罰原因。僅在2018到2020年三年間,醫美行業涉及消費者權益相關的行政處罰數量約占全部行政處罰的1/3,遠高于其他行業。

不僅僅是機構和從業者本身存在問題,逐利的過程中,藥劑和醫療器械也出現了不少假貨和水貨。中國整形美容協會2017年的數據顯示,國內市場上銷售的玻尿酸和肉毒素類產品中,70%是假貨和水貨。

除了上述問題,大眾最為關心的,依舊是醫美背后的不安全因素,在醫美手術中或者手術后,出現問題了,該怎么辦?權益能得到維護嗎?

八點健聞搜索案件時發現,這類醫療損害糾紛案件不能令消費者滿意的最大的爭議點,在于判定醫美機構的過錯或責任是多少,很多時候原告方消費者并不能接受一審結果,會再次提起上訴,這樣的過程會持續好幾年。

最近的典型案例的主角是一個經歷了兩輪庭審、做了再常見不過的醫美項目——注射A型肉毒素的女性。這種原本為治療面部痙攣和其他肌肉運動紊亂癥的神奇小藥瓶現在是美容界最盛行的除皺美容藥品。但幾乎沒有醫美機構會主動向消費者提及這種肉毒素的藥物風險或詢問消費者的相關病史:A型肉毒素注射后可能中毒或過敏而危及生命。

問題恰恰在此時出現了。

原告曹某在2016年8月去深圳某醫美醫院接受A型肉毒素注射,很快出現頭暈、惡心、乏力等癥狀,就醫時被診斷為肉毒素中毒。出問題的原因在于,曹某本身是過敏性體質,她未和醫美機構交代,而醫美機構在使用肉毒素時僅由低年資執業醫師執行此項診療項目,沒有告知風險,更沒有給曹某做過敏試驗。一審時,法院酌定醫美機構的過錯責任比例為65%,賠償精神損害撫慰金65000元。

但曹某不接受一審結果,認為醫美機構責任比例過小,精神損害賠償過少,提起了上訴。法院在二審時,認為曹某證據不足,維持了一審判決結果。

另外幾起類似的醫療損害案件,也曝光了醫美機構在手術操作中出現的其他常見問題:術前沒有進行相關實驗室檢查,沒有麻醉記錄,沒有按照手術操作的規范等。

值得注意的是,從這些案件中再細看,醫美糾紛還時常發生在熟人之間,有人會直接在家中為熟人進行醫美操作,而這恰恰帶來了更大的風險。

原告孫某和被告許某因孩子相識。被告許某聲稱自己在一家正規醫美機構擔任院長,從事醫療美容手術工作,并向原告孫某推介該店的醫美產品——通過在皮膚下埋人蛋白線從而緊致面部肌膚(俗稱“線雕”)。孫某搜索該店名,看到大眾點評、美團等網站確實有這家醫美機構的介紹,于是同意讓被告為其做“線雕”。

在許某于醫美機構為孫某實行了“線雕”手術的第二天,問題就開始出現——面部手術創口刺痛,用手能摸到硬線頂在皮膚上。許某讓孫某就近到其家中處理,她給出的解釋是,簡單修復即可痊愈,家里有相應的器械、美容床和藥品,在家處理也是一樣的。

處理的方式是麻醉后在孫某左臉靠近嘴角的部位劃開一道口,拔除頂出的線,并在在左右面和嘴角各打了一針“軟化針”。事后孫某得到一瓶生理鹽水,用于居家的消毒清洗。

一周后,有線頭頂出皮膚再次出現,更為嚴重的疼痛甚至影響了正常的進食和說話。孫某迎來了第三次動刀,臉上又被劃開兩個口子,拔掉兩根線。

對此,許某口頭承認手術失敗,但欺騙孫某說這是正常反應,并稱兩個月以后蛋白線會被吸收掉就不會有事了。

而同樣的問題和處理方式此后反復發生了三次,孫某才開始考慮去其他醫院做修復手術。但因許某一直不肯說到底在她的臉上埋了多少線,就連全國整形頗為權威的三甲醫院都拒絕為她進行修復手術。

最終,孫某將許某告上了法庭,法庭披露的事實情況是:被告根本沒有醫師資格,不允許施行麻醉、手術等行醫行為,這家醫美機構不具備從事醫療美容服務的資格,被告為原告實施線雕手術使用的所謂的“蛋白線”是未經國家批準的、來源不明的藥品,被告為原告注射的“麻醉針”、及“軟化針”也是未經國家批準的來源不明的藥品。

更直接的例子在網絡上以自我曝光的形式出現。

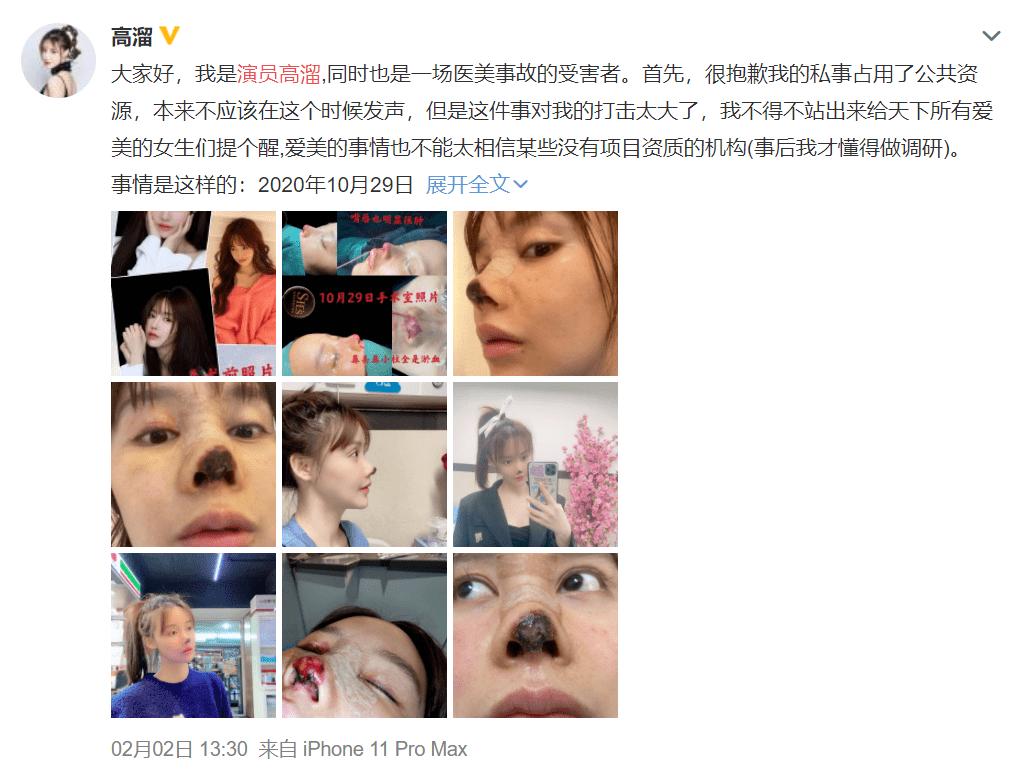

△ 演員高溜發布自己整容失敗的微博。

春節期間,95后演員高溜將自己整形失敗、焦炭似的鼻子照片發到網上,希望能“警醒要去整容的女孩們”。朋友介紹無資質的美容院不僅未給她帶來理想中高挺秀氣的鼻子,還讓她至今仍在手術失敗的陰影中不斷尋找修復辦法和賠償可能。在那之后,她同時經歷了一場網暴,虛擬空間里各式各樣的情緒、評論甚至謾罵都砸向了當初只想“動一動鼻子”的她。

吳曄婷丨撰稿

吳靖|撰稿

李一櫻丨責編

我們尊重原創版權,未經授權請勿轉載。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司