- +1

“城鄉粘連”才是中國的底色

? 熊萬勝 | 華東理工大學中國城鄉發展研究中心

【導讀】城市與鄉村的關系,是理解當代中國的一個關鍵。2020年,隨著農村全部脫貧,“三農”工作重心發生歷史性轉變。2021年中央一號文件將“全面推進鄉村振興”作為今后重點,特別強調“城鄉融合”的重要意義。城鄉關系的調整為何具有戰略意義?如何面向未來,理解中國城鄉關系的形成與演變?

本文作者提出了“城鄉社會”的概念,以此概括在城鄉關系這一維度上中國社會的特質。“城鄉社會”強調了中國的城鄉關系內在的延續性:與歐洲社會“城鄉分立”的傳統不同,中國歷史上每個完整的“地方”都有城有鄉,并且城鄉一直處在一種“粘連狀態”。

在傳統的鄉土中國,城鄉粘連主要是通過賦役、租佃和身份制等來維持。改革開放以后,城鄉粘連則主要依靠土地公有、單一制國家制度、基于地域的身份制度、家庭關系四種機制維系。基于這幾種城鄉粘連機制,當代中國社會依然是一個“城鄉社會”體系,而并未進入一個純粹的“城市中國”時代。雖然城市看似保持著對于鄉村地區的強勢,但它其實難以擺脫對鄉村的依賴。這種獨特的城鄉粘連狀態,與中國在全球政治經濟體系中的位置相匹配,增強了中國應對復雜國際競爭形勢的能力。地方的城鄉關系受到地理環境、地方文化、發展模式、發展水平等因素的塑造,在不同地方呈現出不同的樣貌。“城鄉社會”在國家層面的宏觀體制之外,也關注了城鄉關系天然的地方性,為思考中國的城鄉關系提供了更豐富的維度。

本文原載《文化縱橫》雜志2019年第1期(2月刊),僅代表作者觀點,供諸君思考。

在九百六十萬平方公里的中國大地上,歷史悠久的小農經濟傳統造就了廣博深厚的鄉村社會形態。在今天城市化的浪潮中,鄉村社會對于中國的獨特價值也日益凸顯。國家適時地提出了鄉村振興戰略,并寫進了執政黨的黨章。許多學者認為,中國城鄉關系的未來圖景應該是城市與鄉村的和諧共存。在這里,我們提出一個“城鄉社會”的概念,把它看成是對中國社會特征的一種基本把握。

▍中國是一個“城鄉社會”的體系

“城鄉社會”這一概念的立足點是對中國城市傳統和城鄉關系的本土化理解。西方學界一直存在一種觀點,認為中國古代沒有歐洲中世紀意義上的城市傳統。薛鳳旋否定了這種觀點,指出中國城市代表了一種獨特的城市傳統,足以與歐洲城市傳統相提并論。

中國城市傳統的本質特征是地方體系和城市體系的合二為一。在中央集權的郡縣制體制下,城市和周邊的鄉村被看成是一體的,城市只是這個地方的首府所在地;城市和鄉村本來就是“同一個地方”,而每個完整的“地方”社會都是有城有鄉的,因此整個中國也就是一個“城鄉社會”的體系。這與歐洲社會的城鄉分立傳統十分不同。

需要注意的是,這種城鄉一體并不是城鄉之間對等且權利義務明晰的基礎上的一體化,也就是并非在“分得清”基礎上的“合得來”。中國歷史上的城鄉,在本質上是一種粘連狀態,沒有哪個朝代試圖將城市與鄉村在權利義務關系上分清楚過。鄉村臣服于城市,城市領導、治理鄉村,城市和周圍的鄉村同屬一個地方。這種城鄉一體既是生活層面的,即費孝通在《鄉村·市鎮·都會》一文中所說的“鄉村和都市本是相關的一體”,也是系統層面的,即它們在中央集權體制下被歸為同一個治理單位。

今天,中國的這種城鄉一體傳統不僅得到延續,而且有所加強。在系統層面,以“市管縣”體制為政治基礎,以社會主義土地公有制為利益紐帶,以資本和技術的力量為物質支持,城市對于周邊鄉村的控制不斷強化,使地方體制演化為城市地方體制;在這一體制中,城市依托周邊鄉村而擴展,既控制鄉村又反哺鄉村。在生活層面,城市生活和鄉村生活融為一體,越是靠近城市的鄉村,這種融合就越深入;即使是遠離城市的鄉村,村民也需要從城市獲得必要的生存資源。

近來,有學者提出中國正在從“鄉土中國”變成了“城鄉中國”,這種提法與“城鄉社會”出于共同的時代感受。從城鄉關系的角度來看,這個提法主要有兩層內涵,第一層是從城鄉二元體制到城鄉一體化的制度變革,第二層是從大多數人務農到大多數人居住在城市的人口結構變化。具體來講,經濟學家周其仁和劉守英在提出“城鄉中國”時更關注土地制度這樣的普遍性制度問題,而人類學家趙旭東提出的“城鄉中國”則突出了整體的文化轉型問題。

“城鄉社會”與“城鄉中國”的概念有幾點重要的不同。

其一,歷史和邏輯起點不同。經濟學家的“城鄉中國”概念以1958~1978年間的計劃經濟和人民公社時代為起點,但在“城鄉社會”的概念中,這個時代只是一個短暫的過渡時期,不足以成為思考中國城鄉關系本質特征的出發點。而人類學家的“城鄉中國”雖然看到了中國城鄉關系的歷史延續性,但主要關注的是生活層面,對于系統層面缺少深入論述。

其二,與“城鄉中國”相比,“城鄉社會”在肯定從城鄉二元體制到城鄉一體化發展的間斷性的同時,更強調中國城鄉關系內在的延續性。在“城鄉社會”的視角下,有兩類機制將地方社會融為一體,一類是普世性機制,比如市場體系、基礎設施、公共行政制度和各種基本公共服務體系等;另一類是本土性機制,主要是中國式的單一制國家體制、市管縣體制、當代的干部人事制度、土地公有制和集體土地征用制度、身份制度和家庭制度等。前者是在主體間權利-責任的清晰劃分基礎上的“分得清”與“合得來”,后者則以權利-責任的統一性為基礎,使主體之間的關系“分工不分家”。學界一般比較關注普世性的一體化機制,但相對忽視了本土性的一體化機制。

其三,“城鄉中國”的提法將村落社區看作一個完整的社會系統,這種城-鄉二元的視角很容易與國家-社會的分析框架聯系起來。而“城鄉社會”的提法則更強調鄉村社會系統對于城市和更大范圍系統力量的開放性。

▍城鄉中國時代的“城鄉社會”

大體上講,中國在經歷了鄉土中國時代和人民公社時代之后,正在進入一個城鄉中國的時代。

近幾十年來,城市在我國國家行政體系和人民生活中的地位大幅提升,這是我國城鄉關系史上的重大變化。在鄉土中國時代,很多地方雖有“城”卻沒有發達的“市”,“城”并沒有在地方市場體系中取得控制地位,因此也就沒有發達的城市社會。而在計劃經濟時代,基于城的“市”雖然也不發達,但城市里卻集聚了現代的工廠和工人,這使得城市社會取得了整體凌駕于鄉村社會的地位。這個時代的城鄉二元體制在表面上將城鄉分割開來,實質上卻將兩者空前緊密地粘連起來,徹底消滅了古代“帝力于我何有哉”的鄉村生活理想。

改革開放后,鄉村的依附地位沒有發生根本改變,鄉村既要為城市提供各種廉價資源,也要準備好為城市承擔種種風險。進入20世紀90年代以來,通過市管縣體制、鄉鎮合并、公有土地制度以及集體土地征用開發制度,各個大小城鎮紛紛強化了對于轄域內鄉村的控制。這樣一來,傳統郡縣制中“城市屬于地方”的邏輯就轉變為“地方屬于城市”,形成了區域性的“城市地方體制”。

隨著城市化的深入,中國越過了小城鎮全面發展的階段,直接進入到大城市稱王的時代;大城市直接控制的地方和鄉村范圍不斷擴大,城市地方體制愈發強大。與此同時,城市生活也取得了優越于鄉村生活的形象和地位,傳統的鄉村生活理想已經瓦解,而新的理想鄉村生活模式還沒有形成。“城市讓生活更美好”不僅是一句口號,也成為人們的普遍觀念。在廣大農民尤其是年輕農民心里,進城安家無論美好不美好都是當然的選擇。

城市地位的提升不斷重構著城鄉之間的粘連關系。在傳統的鄉土中國時代,城鄉之間的粘連主要是通過賦役制度、租佃制度和身份制度等來維持。在這些制度的基礎上,形成了鄉下農民對城市官僚和各類地主的人身依附關系。建國以后,國家取消了租佃制度,建立集體經營制度,在改革開放以后又轉變成家庭經營制度和規模化經營;賦役制度一度得到強化,但最終被取消;而城鄉分隔的身份制度雖然被弱化,至今仍在不斷延續。經過這些變革,今天出現了一些新型的城鄉粘連機制,主要包括四大類:

1.土地公有制是最為根本的城鄉關系連接機制。土地公有制度派生出了中國特色的集體土地征用制度,政府壟斷了農用地向建設用地轉化的市場。由此帶來的土地增值收益,很大一部分成為整個地方社會的公共財富,主要被用于城市發展。此外,國家不斷強化建設用地總量控制、用途管制機制以及基本農田保護機制,城市政府普遍采取增減掛鉤和占補平衡的方式獲得農村土地,使得城市不僅直接控制近郊,還可以動用所轄邊遠鄉村的土地資源。農村的集體土地所有制不僅在系統層面建構了城鄉粘連關系,也是連接鄉村和大部分進城務工者的紐帶——由于國家堅持農地的集體所有權和保護農民的家庭承包權,農民在外出務工乃至在城市定居之后,也不會失去集體土地的承包權。

2.單一制國家制度也是塑造我國城鄉關系的一個根本體制,它使得不同地方之間的權力關系在一定程度上內化為不同級別的政府或領導之間的權力關系。這是一種相當靈活和模糊的內部關系。其中,市管縣體制對于城鄉關系的影響尤其巨大,它以下管一級的組織人事制度為基礎決定了發展權和財政收益在不同地方之間的分配。各地方都存在一種“按級別發展”的發展權分配模式,上級政府在獲取各類項目和資源時具有優先權,下級政府即使得到了項目和資源,其財政產出的分配也是通過一個不對等的博弈過程來完成的。在市-縣(區)-鄉(鎮、街)-村這四個層次的地方性社會中,地級市越來越強勢,發展權越來越向地級市集中。在發展資源有限的條件下,鄉村的發展能力首先被弱化了,在城市工業區以外的鄉村企業的生存環境越來越嚴苛,有的地方甚至取消了村一級乃至鄉(鎮、街)一級的工業經濟發展權。

3.具有強大再生能力的城鄉身份制度。中國從古至今都存在基于地域的身份制度,只不過很少會精準地按照城鄉劃界。在計劃經濟時期,這種身份體制依照產業劃界,而產業按照空間布局,國有工商業所在地都被視為城市區域,因此形成了一種身份結構與空間結構的對應。這其實是偶然的和暫時的。戶籍制度的存與廢不能改變中國的身份社會的特征。今天我們談論較多的基本公共服務的均等化,被均等化的也只是“基本”的公共服務,而享受了“非基本”公共服務的居民絕大多數還是居住在城市中。

當代身份制度的源頭有兩個,一個是具有傳統色彩的國家干部制度。由于國家干部主要居住和工作在城市,因此身份制度的地理中心只能是城市,并從城市向外推展開來。另一個是城市本身。不同城市之間,市民的待遇有很大不同,雖然公民權趨于一致,而市民權卻保留了地域差異。尤其對外地進城務工者來說,流入城市的市民權是比較封閉的,這形成了一種所謂“福利性地方主義”。

4.中國人的家庭關系是中國式城鄉關系的重要紐帶。這一紐帶是在生活層面上的。常住城市務工的農民之所以被看成是農民工,不僅僅因為城市沒有真正接納他們,也是因為他們沒有告別自己在農村的原生家庭。實際上,即使農民工得到了城市戶口,也未必就要告別自己的原生家庭。這是因為中國農民的城市化并不是一個個農民個體的市民化,而是他們所連帶的一整個家庭的城市化,即“到城里安家”。所以,我們會看到人們努力在城里買房子而不愿意租房子,因為這是在“安家”。即使買了房,安了家,如果沒有老人的幫助,新市民的家庭也很難運轉。可見,一整個家庭的遷移比個體的遷移要困難得多,而如果未能在城市買房安家,也就無法實現所謂的市民化。因此,大多數農民工長年停留在一種“城鄉兩棲”的生活狀態中。

城鄉兩棲的生活模式有很多種。有的人過的是一種每日往返模式,白天到城鎮上班,晚上回來家住;有的人是每周往返的模式,周一至周五在城鎮上班和居住,周末回到鄉下和父母團聚;有的人是按四季來區分的模式,比如在農忙時節回家務農;有的人是一年一往返的“逢年過節”模式,或者比較頻繁的“常回家看看”模式;還有的人是以一生的歷程來安排自己的城鄉兩棲,計劃在退休之后告老還鄉,或者在孫輩出生后進城和子女團聚。中國家庭文化的這種強大韌性,為廣大進城務工人口提供了可靠的社會支持,即使到了最凄惶的境地也還心有所系、有家可回。如果沒有這樣強大的家庭紐帶,我們難以想象中國在高速轉型的過程中如何維持基本的社會秩序和人心秩序。

基于以上幾種城鄉粘連機制,我們可以說當代中國社會依然是一個“城鄉社會”的體系,而難以真正進入一個純粹的“城市中國”時代。在這一社會形態中,雖然城市看似保持著對于鄉村地區的強勢,但它其實難以擺脫對鄉村地區的依賴。事實上,這種獨特的城鄉粘連狀態與中國在全球政治經濟體系中的位置是相匹配的,它增強了中國應對復雜國際競爭形勢的能力。

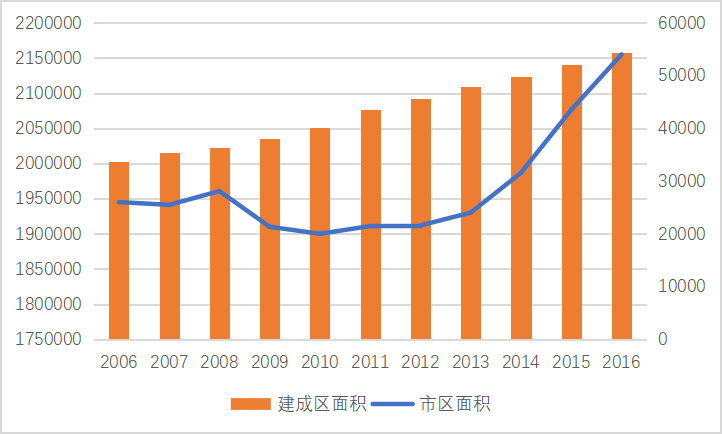

今天,“城鄉社會”的形態還在發生進一步轉型,這種轉型有三個基本的方向。第一個方向是城市地位進一步上升。如圖1所示,越來越多的縣改成了市或者區。在這個過程中,城鄉一體化不斷地深化。

(圖1)

第二個方面是城鄉關系的日趨緊密,或者說城鄉統籌的力度越來越大。城市進一步上收所轄鄉村的發展權,強化對其的社會治理,加大對其的反哺力度。結果,越是在經濟發達的地區,縣鄉級政府就越缺乏自主權,其鄉村發展反而有可能比其他地區受到更多限制。

第三個方向是城鄉關系不斷趨于理性化,部分地改變了城鄉的粘連狀態。作為城鄉關系紐帶的家庭,尤其是城市新生家庭與農村原生家庭之間的關系不斷趨于理性化,越來越多的子女通過向父母支付報酬來代替回家看望。社會的法治化也促進了城鄉關系的制度化,特別是區域總體規劃對于各級政府的約束力越來越大,這從空間的角度框定了城鄉之間的利益關系。國家提出的“城鄉融合發展”理念也促進了城鄉關系的理性化。這個理念的核心在于要進一步將鄉村的資源變成資產、將農民變成市民,在保持城鄉粘連關系的前提下,強化土地的使用權,使得鄉村的資源和人力可以更加自由地流動,也使得城市的資本可以更加順暢地進入鄉村集體。

▍“城鄉社會”的地方差異

“城鄉社會”以“地方”為單位,而各個地方的城市和周圍鄉村凝聚在一起的機制、程度和結構狀態都有所不同,因此形成了城鄉關系在不同地域的差異性。

(一)地方獨特性造成的差異

地理環境對于一個地方的城鄉關系影響很大。歷史上,南方山區和水鄉的人們更加依賴于市場,因而形成了以集市為中心的區域社會;而北方平原地區的市場化程度相對較低,因而形成了較強的村落認同。所以在民國時期和建國初期,南方的基層政府是鄉政府,而北方是村政府。又比如,在農業生產方式高度依賴家庭經營的北方地區,人口外流就比貿易發達的南方少,鄉村經濟抗拒城市化沖擊的能力也比較強。地理環境是一個十分基礎性的變量,它會通過下面諸多變量曲折地影響到城鄉關系。

地方文化也能夠影響城鄉關系。比如在南方地區,城市對于周邊地區的市場控制能力比較強,城鄉關系中的市場關系更加突出;而在官本位文化較為盛行的北方地區,城市更加依靠行政力量實施對于周邊地區的控制,城鄉關系中的權力關系更加突出。又比如,在村落比較團結的珠三角和浙南地區,農民更有能力從工業化和城鎮化的過程中獲得好處,比如建立大面積的小產權房,甚至形成一個農民城鎮。此外,一個地方的文化圈往往與該地的城鎮村體系在空間上重合,比如一個縣域的城鄉社會往往與該地的方言區域重合,而長三角城市群則與該地的吳文化圈相重合。

一個地方的發展模式也深刻影響著當地的城鄉關系。當前中國城市發展模式的核心是工業化和城市化,對土地要素依賴較深。城市財政對土地財政的依賴程度,是當前標示城市發展模式差異最常用的指標。越是依賴土地財政的城市,其對所轄鄉村地區的土地開發權的控制就會越嚴格。在不同的工業化發展模式下,不同的工業化發展經驗,導致土地增值的好處在城鄉之間的分配比例差異很大。

長三角地區的鄉村經濟曾經有過一段集體經濟高度發達的歷史,這種集體經濟主要是在地方政府的扶持下由基層組織來發展的,所以農村土地產權中國家治權的成分很明顯,土地開發權被城市所壟斷;而珠三角地區的鄉村經濟曾經依賴于各個鎮村組自行招引外資企業,因此鄉村集體經濟組織也能夠在很高的比例上分享土地增值的利益,形成城鄉共享城市化紅利的良好格局。

地方的發展水平對城鄉關系的影響也比較明顯。城市的發展水平決定了其對于鄉村的帶動能力。比如,我國東南部的城市化水平高,城鄉一體化程度也相應較高;而西部新疆和西藏地區城市化水平低,城鄉一體化程度也比較低。一旦城市的發展水平提高,該地方的城鄉關系就會發生重大變化。

(二)區域間一體化造成的地方差異

相對于地方本身的自然、人文、行政因素的影響,各個地方之間的區域一體化所造成的地方差異正在越來越顯著。在一體化的過程中,“地方”被重構,多元的中心-邊緣體系被建立起來,城鄉關系也就隨之改變。

在一個國家內部,推動區域一體化的主要力量通常是國家行政和市場。在中國,這兩種力量緊密地結合起來——當市場推動了一體化并形成了區域差異之后,國家行政力量會努力來抹平這個差異。比如,在市場機制的主要作用下,東部地區形成相對發達的經濟;國家就通過行政機制大幅增加對于中西部地區的財政轉移支付,又通過政治號召要求發達地區對落后地區進行結對幫扶。

不同的城鄉社會由此被區分成國家經濟發展的主戰場和相對依賴財政轉移支付的大后方。其內部的城鄉關系也有差別,城鄉矛盾的側重點也有所不同。在前一種地區,鄉村被強行與城市捆綁在一起,鄉村發展權被人為限制,結成一個充滿張力的發展共同體;在后一種地區,大規模和多條線的轉移支付滋生了以城市部門和官僚為中心的鄉村“分利秩序”。創造和分配財政收入的過程會引發不同類型的城鄉矛盾。在大多數的城鄉社會內部,這兩種矛盾都是共存的,但各自有所側重。

具體到一個地方內部,市場的一體化力量會更加突出。在這個尺度上,某個城市及其所轄鄉村的區位,幾乎決定了其發展水平。在經濟不發達的地區,人們生活世界中的城鎮村體系是不完整的、空間不連續的,人們或者局限于小的市場圈中,或者直接越過本地的城市到外地謀生。而在經濟相對發達的地區,市場體系的層次比較完整,鎮、縣城和府城(地級市)都是人們謀生過程中經常走到的地方,城鎮村體系顯得豐富和連續。城市化改變了城鎮村體系,先是發生了小城鎮的繁榮,繼而出現了縣城化推動的縣域經濟,進而進入大城市稱王的時代,遠方的大城市替代了家鄉城鎮在人們生活中的功能。區位對于城鎮村來說是一個位置的問題,而對于流動中的人來說是一個流動的目的地的選擇問題。流動的出發點是比較穩定的,而目的地是可以選擇的。從系統結構的角度來看,越是人口流入比較集中的地區,也越是處于市場體系的中心位置;從人的生活的角度來看,越是人口流入比較集中的地方,其距離自己家鄉的平均距離就越來越遠。

▍結語:“城鄉社會”概念對于城鄉關系研究的意義

本文提出的“城鄉社會”概念可以幫助我們在城鄉關系這一維度上把握中國社會的特質。這個概念一方面提醒我們關注中國城鄉關系的歷史連續性,在承認連續性的前提上再來分析不同時代的差異性;另一方面也提醒我們在國家層面的宏觀體制之外,關注城鄉關系天然的地方性。

由城鄉社會這一概念,可以發展出研究地方社會尤其是縣域社會的一個框架。當村域社會瓦解、逐漸失去作為研究單位的意義之后,對于更大范圍的地方社會,尤其是縣域社會的研究正在成為時代之需。城鄉關系為此類研究提供了一個很好的切入視角。在生活層面,不同地方的城鄉關系深刻影響著當地的日常生活。在系統層面,縣域層級的許多現象都是理解地方社會和城鄉關系的線索。如果我們能夠把握其中的幾條主線,或許可以更好地理解中國城鄉社會運作的內在邏輯。

本文原載《文化縱橫》雜志2019年第1期(2月刊),原標題為《城鄉社會:理解中國城鄉關系的新概念》。圖片來自網絡。版權所有,歡迎個人分享,媒體轉載請回復文化縱橫微信號獲得許可。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司