- +1

當我做書的時候,也想可以不看任何人的臉色

編一本書需要做好怎樣的準備?我們或許會拉出一份長長的清單:作者、譯者、出版社、校對、排版、印制、發行……當然最重要的還有錢——沒錢怎么行?

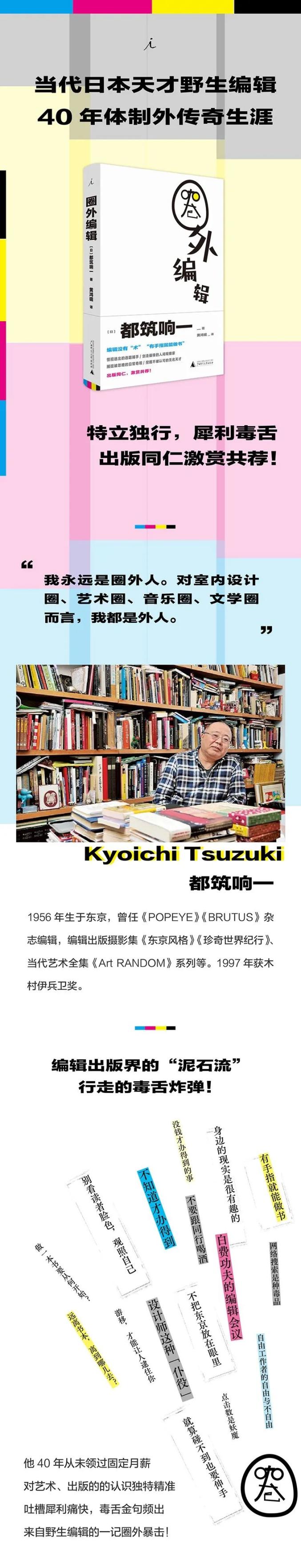

但日本傳奇出版人都筑響一卻告訴我們,做書重要的不是上述種種,亦非技術,唯一關鍵的只有想要做一本書的強烈念頭:有手指,就能做書!

都筑響一,日本傳奇獨立出版人

從業40年,都筑響一的傳奇編輯生涯就是上述觀點的例證:他是另外一種天才的編輯,在做書的40年間沒有一個月領過固定的薪水。他不開會、不做讀者調查、遠離同行和大公司,孤身一人踏尋世界各地古怪珍奇的景點,收集死刑犯臨刑前寫下的詩句,走訪上百個東京普通人的小公寓,拍攝“情人旅館”的內部裝潢……靠自己特立獨行的眼光和敏銳的嗅覺,都筑響一采訪、編輯、出版了一系列“奇形怪狀”卻又令人拍案叫絕的書籍,在主流媒體的視野之外編織出了文化的另一重色彩。

都筑響一在上世紀70年代意外地闖進了日本出版業,參與了《POPEYE》《BRUTUS》兩本文化雜志的草創,主要擔當特約采訪編輯。他獨立前往美國等地采訪,把西方的當代藝術第一次系統地介紹給日本讀者,為兩本雜志引領流行文化至今打下了基礎。但面對轉為高薪穩定的全職編輯的機會時,他毅然拒絕,飄然離去,選擇以個體文字工作者的身份,背離主流繼續生活。

在這位被日本出版界視作“泥石流”的家伙眼里,出版行業的所謂“體制”老眼昏花、食古不化。“殺死出版的正是它的創造者——我們這些編輯。”都筑響一這樣說著,并把自己的從業史和思考寫進了《圈外編輯》一書。這本書不僅僅有關出版、編輯、文字工作,更記錄了一場不向積習妥協,不斷“追求自己的真實”的痛快人生。讓我們不由思考:同處于一個時代、一個行當,我們能否活得像他一般灑脫?

下面我們摘選該作中談及策劃的章節,并帶來了都筑響一在成本近乎為零的條件下操辦攝影集《東京風格》一書的實操經驗(順便一提,該作的簡體中文版曾在本刊主辦的“2019書業年度評選”上獲評年度圖書)。一個編輯可以以怎樣的姿態面對這個時代的主流與非主流?我們不妨聽聽都筑響一是怎么說的。

理想國出品《圈外編輯》,繩子的獨白 攝

“編輯”基本上是很孤獨的作業,編書、編雜志都一樣,完全沒差別。雜志規模越大,參與制作的人數越多,但最終判斷還是應交由總編一人去做,雜志才會產生個性。反過來,如果感覺不到總編的招牌風格,雜志不會有趣。

一個人,意即沒有商量的對象,就不會動搖妥協。對“無論如何都想去做”的念頭而言,“伙伴”可以是助力,但有時也可能成為障礙。

——都筑響一

畫不盡的讀者畫像,看不完的市場調研……作為編輯,我們要如何衡量一個選題的前景/錢景?

都筑響一:

別看讀者臉色,觀照自己

我們當然也挨過許多次罵。還記得我在BRUTUS時想出了“結婚特輯”,八成到今天仍是退書率最高的一期吧……而且我還提出“在米蘭拍攝”的策劃,去找總編商量時說:“會很有趣喔……”接著又半抱怨地撇下一句“但跟其他人的做法差太多了,不知道能不能賣好”。總編大為震怒:“你是真的覺得有趣嗎?”我回答:“我認為成果一定會很有趣!”他便接著說:“那就不要看讀者臉色,全心全意做自己真心覺得有趣的主題。賣不好低頭謝罪是我的工作。”

我從那位總編身上學到很多,其中最身體力行的就是“不要設定讀者群,絕對不要做市場調查”,不要追求“不認識的某個人”的真實,而是要追求自己的真實。這份教誨也許就是我編輯人生的起點。

以制作女性雜志為例。有人會設定讀者群,比如:“本雜志以25歲到30歲單身女性為訴求對象,她們的收入大約是多少多少……”這樣設定的一瞬間,雜志就完蛋了。因為你自己就不是25歲到30歲的單身女性。

明明是跟該群體無關的人,卻擅自認定“他們關心的事物是這些”。我認為那樣很怪,也很失禮。不該隨便認定,而是要想:我覺得有趣的事物,應該也有其他人會覺得有趣。這“其他人”有可能是20歲的單身女性,也可能是65歲的大叔、15歲的男孩子。我們面對的是“一個個讀者”,不是“讀者群”。

《BRUTUS》創刊號

也許最近雜志會令人無聊的最大原因,就在這里。雜志的狀況變得跟百貨公司一樣了。如今的百貨公司沒有個性,只是在比誰能引進最多知名品牌罷了,簡直變成了房地產公司。雜志的現狀變得如此相似,正是因為市場調查做過頭了。時尚雜志變得像化妝包等“特別附錄”的包裝紙,以女性讀者為對象的性愛特輯則是男性編輯擅自妄想出來的,這樣的內容誰會想讀?再說,這些市場調查并不是出版社自己做的,大多是大型廣告公司發布的。

我偶爾有機會和年輕編輯喝酒,發現抱怨“策劃過不了”“總編不頂用”“銷售部門多嘴”的人大多隸屬大出版社。(笑)領高薪的人怨言特別多,而弱小出版社的色情雜志編輯或八卦雜志編輯絕對不會發牢騷,真的。后者都說:“薪水低,工作辛苦,但我們是因為喜歡才做的。”

我接著想到,讓年輕編輯工作到忘我的訣竅不是提高薪水,而是飯菜!我現在還是這么認為。讓他們和緩自若地工作,再填飽、灌飽他們的肚子,就是要這樣。大家愛說這年頭的年輕人都是草食系之類的,沒有那回事。他們只是討厭無意義的宴會罷了……

理想國出品《圈外編輯》,繩子的獨白 攝

一個選題做到油盡燈枯:沒啟動資金,沒團隊,沒人買單的三無選題,如何變成風靡全球《東京風格》?

都筑響一:

沒錢才辦得到的事

在京都住了兩年,認識了各式各樣的人也和許多店家培養出感情后,我開始覺得“這樣下去不妙”。(笑)生活不奢侈的話花不了什么錢,主攻學生、可自在進店的居酒屋也非常多。要是在那種店里每晚跟朋友一起喝酒,把“真想做有趣的事”掛在嘴邊,十年轉眼就過了。實際上,在那里落地生根的外國老嬉皮或自稱藝術家的大叔可多了。

因此我在第三年回到東京,給ArTRANDOM系列收尾,也做一些零星的案子。漸漸地,我認識了許多年紀小我一輪的朋友。當時我在時尚業界的友人很多,交友圈是從那里往外擴散的。不過在業界底層工作的年輕人,大多口袋空空吧。(唉,我當時也才30多歲罷了。)和他們一起吃完飯,問起“要不要續攤”時,經常會演變成“那就在住的地方喝吧”,因為沒那么花錢。

就這樣,我開始去這些年輕人的公寓了。他們住的房間當然很狹窄,就算里頭放著時髦的衣物,內部裝潢也夠不著時髦的邊兒。但不知為何,我越來越覺得縮在這種地方喝酒非常舒暢。比待在雜志里報道的那種奢華客廳還要舒暢許多。

接著我問起他們的生活狀況,回答不外乎是“每周打工兩天,剩下五天在攝影棚練習”“稍微接點模特兒工作,其余時間畫畫”之類的,令人非常感興趣。

這些年輕人也許是世俗眼光中的“失敗者”,也許很讓父母擔心,但我越看越覺得,就某個角度而言,他們的生活是非常“健全”的。收入沒多少,但不會去做真心討厭的事情,以此為生存之道。與其勉強住租金較高的房子、搭滿員的電車去通勤,還不如搬進租金不會造成負擔的狹窄房間,不管去玩或去工作都靠徒步或自行車解決。家里沒有書房也沒有餐廳,但附近就有圖書館或喜歡的書店、朋友開的咖啡廳或酒吧,把街上當作房間的延伸就行了。

像那樣的房間、那樣的生活,如果只收集10組寫成報道,下場就是被歸類為“邋遢房間趣聞”,但如果收集100組也許就會產生不同的意義?這正是《東京風格》(TOKYOSTYLE)問世,我成為攝影家的契機。這個計劃其實有前人打下的立足點。當時世界各地非常流行命名為“某某Style”的時髦室內設計攝影集,例如PARISSTYLE、MIAMISTYLE之類的。這一系列“STYLE攝影集”的作者是紐約知名記者蘇珊妮·斯萊辛,她完成幾本書后接著想出JAPANESESTYLE,于是和英國的藝術總監、法國的攝影師一起飛過來,拜托我找可拍攝的住宅。她是我朋友的朋友,之前也在BRUTUS上報道過各種住宅。

《東京風格》

于是我找了各式各樣他們看得上眼的時髦住宅,總之過程實在辛苦得不得了。光是豪宅還不行,因為沒有“SYTLE”就不能刊出來。(笑)

接著我只好利用各種關系,不斷向人鞠躬求情,過程中開始思考,為什么做起來如此困難重重呢?我沒什么大富大貴的朋友是其中一個原因,不過事實會不會是“家里布置得這么帥氣的人,比我們想的還要少上許多”呢?數量少,找起來才那么辛苦。

“STYLE”翻譯過來,就是“風格”。帶有該風格的事物多了,風格才能成立。如果數量很少,構成的就不是風格,而是“例外”了。因此我們不是在報道“日本的風格”,而是在不自覺地塑造“日本的例外”。

那么,大多數人過的非例外的生活是什么樣子呢?如果舉我那陣子來往頻繁起來的東京年輕人為例,那就是“居住空間狹窄,但還是過得很開心”的生活風格。

在那之前,大家都說日本人住的房間是“兔子小屋”,視之為落后象征,但我認識的年輕人都不以狹窄為苦。他們不會逼自己做不想做的工作,借此住進較大的房間,而是本能地選擇了不勉強自己的工作,生活在狹窄的房間里。

我因此有了一個強烈的念頭,下次真想做一本書介紹真正的Japanesestyle!并逐一向認識的出版社報選題。當時我根本無法想象自己拍照,主觀認定要是沒有哪家出版社提供預算,絕對不可能出版什么攝影集。你想想,建筑或室內設計的照片看起來是不是都很專業、艱深?

后來,出版社們一家一家拒絕了我,他們的看法都類似這樣:“只拍那些狹窄的房間是什么意思?心眼兒太壞了吧。”

因此我一度放棄,心想,自己一個人是辦不到的吧。但我就算試圖喝酒忘了一切上床睡覺,忘不掉就是忘不掉。一旦開始在棉被里頭想“這頁要是這樣做不知如何?收錄那人的房間也不錯吧?”就躺不住、睡不著了。

如此狀態持續兩三天,我再也忍不住了,直奔友都八喜向店家說:“請給我外行人也能用的一整套大型相機。”就這樣買了下來,盡管我完全沒有拍照的經驗。

總之先請攝影師朋友教我裝底片的方法,然后我就開始四處跑了。我沒有車,所以把裝相機的袋子放在二手輕便摩托車的踏板上,把三腳架背在背上。一般室內攝影使用的大型照明器材我買不下來,因為太昂貴了,再說根本無法放到摩托車踏板上。我只買了一個燈,塞進相機包內。

當時還是底片機時代,它們根本不可能像這年頭的數碼相機一樣,在高感光度條件下照樣拍出好看的照片。我也沒有閃光燈,只好在昏暗的狀態下拍,曝光時間就得長達30秒到1分鐘,像在明治時代拍照似的。(笑)如果碰到實在太昏暗的情形,我就會在曝光過程中默數5秒到10秒,然后緩慢揮動手上的燈,借此補光。書出版后,有不少人的評語是:“沒拍攝房間主人,反而激發讀者的想象力。”但其實不是不想拍,是沒辦法拍。(笑)總不能叫人家一分鐘都不要動。

就這樣,我用專業人士看了會憋不住笑的器材和技巧拍了又拍。拍照方法完全自學,所以失敗的次數非常多,但失敗的話只要再過去拍一次就行了。那陣子我不斷接案寫稿,拿到錢就去買底片。

喜歡音樂、在酒吧工作的少女住的三疊大小房間,出自《東京風格》

就這樣拍了三年,累積了將近100個房間的照片后,我硬是拜托ArTRANDOM的出版商京都書院幫我出版,完成的書就是《東京風格》。我們按照最初的預謀(笑),采用跟JAPANESESTYLE等時髦室內設計攝影集完全相同的尺寸,也做成豪華感十足的硬殼精裝,讓書店誤以為是同一類書籍,放在同一區域。似乎有不少外國觀光客真的買錯,整個兒傻眼。(笑)

最早的硬殼精裝版于1993年出版,定價印象中是12000日元,攝影集里邊某些公寓的租金都比那數字少!別人認為我們腦袋完全有毛病,根本不覺得這種書能賣出去,結果卻意外引起了話題。一段時間過后又推出了主要方便流通到海外的大開本平裝書,接著也出了文庫本。到那為止都還算順遂,但后來京都書院破產,過了很久才由筑摩文庫重新推出文庫本……書的形式不斷變遷,現在看到它也會感到非常懷念。日后我的拍照技術或許進步了一些,但現在還能像那樣毫無顧忌地拿起相機拍照嗎?我自己也不禁懷疑。

前面提到我“硬是拜托”出版社出書,其實條件是領的版稅極少,印象中版稅率只有3%。而且借我拍攝住處的年輕人根本買不起這么昂貴的書,所以我干脆把初版版稅全部投下去,買了100多本書,包下位于池尻的一間俱樂部舉辦“出版紀念派對”,招待所有讓我拍攝住處的人過去玩,并送他們一本書。那晚真是有趣極了!

你想,自己的房間看照片就認得出來,但書中沒有屋主照片,看到其他頁也不會知道房間主人是誰。于是大家就會打開書問我“這是誰的房間”之類的。追問對方為什么想知道,就會得到“因為拍到了我一直在找的唱片!”等回答。應該有不少人就這樣在派對上結識了吧。我的版稅因為這場活動歸零,后來書又加印了幾次,但出版社一再對我說“版稅支付請再等一下”,說著說著他們就破產了。許多年后筑摩文庫推出文庫本,我才拿到版稅。京都書院曾授權美國加州的出版社推出英文版,但授權版稅也被他們拿去了。

現在回想起來會覺得自己從那樣的經驗中學到了一課。那之后,我就開始抱持合同、金錢方面也得搞好才行的想法了。出書前我幾乎只領雜志稿費,因此不需要一一談條件。再說,創作者自己開口交涉稿酬、談錢的事,感覺有點討厭對吧?大概沒有人喜歡做這件事吧,我也不例外。但經驗使我痛切地認識到,不管對方會怎么看待你、事情有多難以啟齒,你都得好好開口,不然日后只會有不愉快的下場。如果突然談起稿費、版稅等金錢方面的問題,說不定會壞了編輯或出版社的心情?有人也許會擔心這點,但聽到你談錢就不爽的出版社不會是什么好東西,別和他們合作才是比較安全的。所以說,金錢的話題也許可當作有效的事前測試。仔細想想,世界上幾乎所有工作都會在一開始談妥“這樣多少錢”,這才是理所當然的做事方法。

《東京風格》和JAPANESESTYLE還有一個差異,那就是完全不需要跟住處主人做事前交涉或約拍攝時間。

拍有錢人的家,經常會遇到要命的情況。“從這里開始不能拍”,或者放一個平常顯然不會放的盆子,里頭放鮮花或堆積如山的水果,然后向采訪方索取費用,或者要求檢查拍好的照片。

然而,《東京風格》幾乎只靠隨機應變就完成了。認識某個人后,以他為圓心往外擴散,沒費什么功夫就能找到下一個拍攝房間,因此我更加確信:樣本有這么多,所以才容易找,才能稱之為風格。

比方說,我有時會去初次見面的人的家里拍攝。他們的住處多是四疊半或六疊之類的小房間,如果他們待在里頭,怎么拍都會入鏡。這時我就會給他們1000日元左右,提出請求:“不好意思,能不能請你拿這錢去外頭喝喝茶,待兩個小時?”然后對方就會回答:“好啊!”明明是第一次見面。(笑)而且偶爾拍攝的是女孩子的房間,雖然我并不會去亂翻她們的衣柜或洗衣籃。

有次我滿頭大汗地在拍照,結果屋主在門口旁邊30cm?2;大的洗手臺前不斷發出嘎嗒嘎嗒的聲音。我心想,到底在做什么啊?結果他說:“我在煮意大利面,要吃嗎?”有次甚至發生這樣的事,拍攝結束后,我問:“你還有沒有其他朋友住這棟公寓?”對方答:“呃……隔壁我也認識,過去看看吧。”結果敲門也沒人回應。雖然沒人在,但我的拍攝對象卻說:“他房間都不上鎖的,你隨便拍沒關系,我之后再告訴他。”該說是沒戒備心,還是天真無邪,或溫柔體貼呢?這種體驗讓我感到非常新鮮、正向,也開了我的眼界。再說我也不是懷著邪念拍照,而是認為“這樣的房間也很棒!”才按下快門的。原來這樣的想法不用說出口,也能傳達給別人呢。

一本書通常會附讀者回函。一般情況下,很少會有讀者真的寄回去給出版社。如果有贈品活動的話另當別論。不過《東京風格》收到的回函意外地多。

尤其醒目的是,地方上的年輕讀者捎來了許多大意是“東京原來是這樣的地方啊!我安心了”的回音。當時是青春偶像劇全盛期,電視上出現的“東京年輕人的房間”全是鋪木頭地板的套房,里頭放著大型落地式電視等假到不行的室內裝潢,而且Hot-DogPress之類的雜志還不斷在市面上散播“不住這種房間,女孩子就不會來玩喔”之類的煽動性報道。

地方上的年輕人原本已放棄地心想“這種生活我過不了”,看了書才發現,“原來是這樣啊!”還有人寫“我過得還比較舒服”或“我決定立刻去東京!”等等的,先別激動啊。(笑)如今信息在網絡上如此大范圍地擴散,地方上的居民反而能在IKEA之類的地方買到便宜又時尚的家具。在這樣的環境下,你很難想象當時的東京和地方的信息流通確實存在著時間差。媒體報道“例外型東京”,制造謊言,而這謊言經過何等的美化,在地方上的年輕人心中種下的自卑感是何等的無謂,我都切身感受到了。我在當時就注意到“大型媒體的欺瞞”,這對我自己有很大的幫助。

《東京風格》是我第一本攝影集。我不僅是編輯,也首度成為作者,做了“徹頭徹尾都屬于我”的書。我現在認為自己編輯人生最大的轉折點,就是當時因策劃難產,最后只能完全自掏腰包、自己拍照這件事。

如果當時某家出版社收下了這個策劃案,雇用攝影師來拍照或要求我在雜志上連載的話,我就不會是現在的我了。因此,《東京風格》就是我的原點,毋庸置疑,它也帶給我這樣的信念:沒有工具、技術、預算也好,旁人不贊成你的想法也罷,這些都不構成問題。只要你的好奇心、構想、緊追不放的能量多到滿出來,其他環節之后都會跟著到位的。

END

原標題:《當我做書的時候,也想可以不看任何人的臉色》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司