- +1

“貨拉拉事件”:系統困住了所有人

原創 看理想節目 看理想

昨天(3月3日),長沙警方公布了“貨拉拉女生跳車事件”的調查結果,并引發了劇烈的爭論。

在討論中,有這么一句話引發了大家廣泛的共鳴:“僅從調查來看,感覺是兩個生活不易的人相互毀滅的故事”。

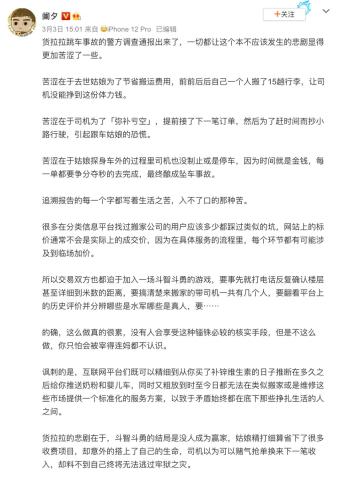

微博@闌夕

相較于從目前通告中的只言片語拼湊事件的全貌,將自己置于主人公視角去站隊,去判斷去爭論某一方的錯誤,我們更想去探究一下這場悲劇之所以釀成的最源頭。

如詹青云所說,就像許多難以界定的性侵案件一樣,在法律上卻必須得下一個判定、一個判決,但在沒有錄音錄像的情況下,我們無法真正還原出事件發生的場景,也就很難談及“真相”。

另一方面,也是更重要的,關于造成悲劇結果的原因,如果我們只聚焦單獨個體的因素,而忽略了背后隱藏的機制或系統性不完善,悲劇可能一再發生。

通過對貨拉拉的平臺規則的梳理,我們發現,當事人在那個時候的選擇,可能并非一定懷揣著窮兇極惡的惡意,更多是基于當時情境之下的一種利益考量與權衡,以及被更隱蔽的系統運作所裹挾。

這也是自去年“被困在系統里的外賣員”引發熱議,在已經被廣泛討論的算法、系統和零工經濟之外,我們再一次直觀看到,高度逐利的“系統”是如何悄然將人異化、將所有人裹挾在其中,更造成了一種帶有互聯網時代鮮明烙印的“平庸之惡”。

1.

失效的契約

最近,不少國家都出臺了各自的限權立法,旨在限制與規范“平臺”的權力,比如英國將Uber司機歸類為正式員工,必須納入社會保障;澳大利亞出臺的法案,要求Facebook等平臺為新聞和原創內容付費。

原本我們對于“利維坦”的討論,更多是聚焦于國家機器的位面;但在越來越多的領域,我們發現平臺和互聯網巨頭是全新的“怪獸”,而原來的理論研究、制度設計與監管,都必須要進行更新與重新制定。

回到貨拉拉事件,在國內平臺競爭機制之下——為了搶占市場爭取用戶,往往大打價格戰,將價格壓至最低,但其中復雜環節導致的成本與平臺責任,則轉嫁到了司機與消費者的身上。

以貨拉拉為例,司機單純運輸貨物的收益與普通打車的價格相差無幾,但卻需要花費大量的時間成本(裝貨、卸貨)。

在這種情況下,明面上的平臺規則,沒能讓司機得到應有的報酬,基本“賺搬運費”便成為了一條隱形的規則,這就需要雙方的協商、甚至拉鋸與爭吵來進行,這無疑就增加了許多不確定性,為之后的問題爆發埋下了隱患。

從契約的角度來看,這樣的契約就喪失了“參照點”的功能,讓契約雙方都陷入到了彼此不滿的情緒之中。

聶輝華:不平等契約的灰度

哈佛大學教授哈特(Oliver Hart)本來是一個標準的主流經濟學家,但在2008年之后轉向了行為經濟學。通過引入行為經濟學視角,哈特不僅重新定義了“契約”,而且為大量存在的現象提供了一個合理的解釋。

哈特認為,契約是一種“參照點”(reference point)。簽約之后,如果當事人認為自己得到了契約當初規定的權利或利益,或者說他得到了公平對待,那么他就會按照契約的實質精神,好好配合對方履行契約。

如果當事人認為自己沒有得到契約當初規定的權利或利益,或者說沒有得到公平對待,那么他就會采取一些“投機”(shade)行為,包括背后搗亂、推卸責任、敷衍了事以及報復對方。

“報復”是所有投機行為中最嚴重的一種。行為經濟學認為,讓對方遭受損失能夠在某種程度上彌補自己的心理損失。這還真符合人類的情感:有時候你看對方不順眼,跟對方吵了一架,立馬覺得自己出了一口惡氣,感覺好多了。不是嗎?

哈特教授對契約的理解,刷新了我們的認知框架。主流經濟學認為,契約是雙方之間關于權利和義務的約定。一旦某個條款寫入契約了,不管對方是否履約,自己都應該履約,而且接受最終結果。這就是所謂的“契約精神”。

而在參照點理論看來,當事人并不是機械地履行契約,而是根據自己的心理感受來決定履約的方式,并影響履約的結果。

研究者發現:如果契約是在完全競爭市場上簽署的,那么契約就具有參照點的功能。因為完全競爭市場是一種對雙方都公平的環境,沒有人被強迫參與契約。

進一步發現,在事前公平的環境下,雙方不在乎契約條款本身,而在乎契約履行的結果。換句話說,只要事前的簽約環境是公平的,即便契約條款本身“不公平”,雙方也會照章執行。“愿賭服輸”說的就是這個意思。

相反,如果契約不是在公平競爭的環境下簽署的,比如說價格是政策制定者規定的,而不是市場自發形成的,那么契約就不具有參照點的功能,從而契約中那些不可證實的條款就難以被保證履行。

我們經常批判某些人缺乏契約精神,意思就是不遵守約定,經常背信棄義。

根據參照點理論,在不公平前提下簽署的契約,不具備參照點的功能,受到脅迫的當事人當然就不會嚴格遵守契約的實質精神,違約也就在所難免了。因此,當我們批評別人缺乏契約精神時,首先要考慮簽約行為本身是不是公平的。

其次,參照點理論關于投機行為的分析,有助于我們重新理解人際關系的冷暖。根據參照點理論,只有在公平的環境下締結的契約,并且各方實力相當,這樣的契約才能長期維持,相當于在事前公平的環境下,便締結了雙方的隱性契約。

——摘編自看理想APP音頻節目《用得上的契約經濟學》

主講人:聶輝華

2.

讓人無奈的“平庸之惡”

在“貨拉拉事件”之后,許多人想到了一部2004年的電影《撞車》,不僅是因為情節的類似,而更多時候,我們發現,偏見與沖突(crash),正是在無形的環境之中一點點累積起來,又可能形成超出想象的蝴蝶效應。

豆瓣用戶@Fantasy 寫下了這樣一條短評:

“在美國生活后對片中的情節感受更深。我們知道種族歧視不好,知道自己也是所謂的“弱勢群體”,但當我們看到街上成群結隊的黑人,我們還是會感到害怕厭惡。我們明明做人都恪守準則,但還是有人對黃種人有偏見。當我們在努力為自己這個種族證明時,我們總會有同胞在拖后腿。生活就像撞車,有因不一定有果。”

曾經有一個概念被廣泛討論,那就是“平庸之惡”,甚至有時候流行到有些泛濫的程度。

在貨拉拉事件中,在上文提到的當契約的參照點失效后,當事人在那個時候的選擇,很可能不一定完全“理性”,甚至被當下的利益,被更隱蔽的系統運作所裹挾。

這又何嘗不是一種帶有互聯網時代鮮明烙印的“平庸之惡”呢?

詹青云:人跳脫不出他的環境

討論“平庸之惡”有幾個面向,在可以有選擇的時候,比如知道像納粹時期,海德格爾那樣去選擇選擇作為惡的幫兇,當我們的心中還有善惡判斷,還可以在善惡之間做選擇的時候,不要選擇惡,這個當然是一個很明確的標準。

如果人是被置于這樣的選擇之中,而依然選擇了惡,那當然是個體的承擔責任。

但很多時候,“平庸之惡”所討論的,既不是沒有選擇的情況,也不是有明確選擇的情況。人們往往呈現出一種非常奇怪的狀態,放棄了思考,不去判斷這是善還是惡。

一個人的放棄有很多種情況,如果說是被暴力威脅去放棄,相當于他沒有選擇。如果他是被洗腦,或者是在一個不允許人有自主判斷的土壤當中成長,所以他沒有辦法有能力去做自主的判斷。

更多時候,是一個人明明可以有自主的判斷,但是卻被這個環境渲染到沒有辦法做自我的判斷。

這種“平庸之惡”,他不是主動地要去傷害人,或者從傷害當中得到快感,他只是無感,只是對這種惡沒有知覺。

這更像是一種鈍感,善惡的鈍感、道德的鈍感,究竟有多少是個體的錯?如果它是一種群體性的道德鈍感,有多少是我們自己的問題,還是有多少是環境把人教育和洗腦成了這樣?

我們能不能夠要求每一個普通人跳出眼前的這條路,去看到更廣闊的世界?我當然覺得這個當中的每一個參與者都是惡的一分子,可是當身在其中的時候,如果只看到我這條路,能不能夠簡單地指責說,你為什么沒有看到那個更大的圖景?

這兩種指責是不一樣的。一種指責是,如果看到了還這么去做,這是一個選擇;另一種指責是,人跳脫不出它所處環境。

這種指責不是善惡的指責,它可能是一個人的思維能力的指責;我們能不能夠把這種一個人所看到的圖景有多廣闊,他的層次有多高的指責,簡單地上升到善惡判斷。

大部分人都有著本能的良知,在確認到底自己在做什么選擇之后,人們本能的會抗拒、會害怕,但遺憾的事,保存一點良知,未必成為這種情況的解決之道。

今天我們都生活在在逐漸豐富強大的機器里面,每一個制定系統規則的人、每一個程序員都參與到了這個體系之中。

當把平庸的惡這個概念與每一個人身上的責任結合的時候,解決起來還是非常困難的。我們應該去呼吁的則是,推動一個體系的改變。

——摘編自看理想APP視頻節目《回到原點,理想依然》

講述人:詹青云

3.

更廣泛存在的“系統”問題

關于貨拉拉的問題已經在互聯網上有過諸多討論,其實平臺規則的不合理、監管的失利,已經不是一天兩天的事情。所指涉的領域,也絕不僅僅只有外賣軟件、貨拉拉,被困在系統里的還有更多人。

只是在當下的生活環境下,當我們都習慣了追求效率,習慣了各類方便又便宜的服務。卻可能往往忽略了在“方便快捷”之下,各個“系統”和平臺的規則早已存在著廣泛的不合理。

為了便捷所必須的成本控制,則通過壓榨“零工”而實現;這個過程中所導致的不確定與摩擦,則轉嫁到了消費者與“零工”們之間。

一次又一次的事件和討論,讓原本隱形的“平臺”與“系統”中的問題曝露出來,也有越來越多的人去反思、去呼吁、去推動針對這些新的“利維坦”進行監管與優化。

今天最后,我們想與你分享看理想主講人梁捷在“外賣騎手”事件后,關于“算法”與“系統”的談論。盡管具體的場景可能有所不同,但核心理念是一樣的:系統的設計需要人文精神。

梁捷:系統設計需要人文精神

在所有這些目的、手段的背后,必然是一個個活生生的人。

程序算法是相當了不起的技術進步,在二十年前恐怕都是不可想象的。它建立在非常精準的數字化地圖之上,然后面對成千上萬的各種送餐需求,在極短的時間內計算出最優的行動路線。問題在于,這些最優的行動路線有時候與實際情況存在差異,最優行動路線不可能即時更新,很難考慮街道改造、道路臨時封閉這些問題,更無法預料出菜太慢、交通堵塞這樣的問題。

大數據很了不起,它已經考慮了紅綠燈、單行道這些基本的交通信息,但遠遠不夠,還有很多直接影響騎手的交通信息沒有掌握。所以,即使算法是公正無偏的,它也并不總能夠給出一個最合理的時間。

如果平臺加大投入、增加信息采集數量,更準確地研究從餐館到顧客手里的每一段路程,是否最終能解決這些不匹配問題呢?我的答案是:恐怕仍然不行。

所有這些不確定性,在城市的每一個角落都存在,加總起來是一個遠遠超出大數據能力范圍的數量級。

平臺永遠不可能獲得計算出最優時間、最優路線所必須的所有信息,平臺分配給外賣騎手的時間也永遠會存在一定的誤差。這其中的鴻溝,絕不可能單純依靠算法的進步加以解決。平臺提供的送餐方案只是一個大致的方案,合同履行過程中存在相當多的不確定性,這些不確定性只能依靠騎手個人能力加以解決。

如果我們盲目迷信算法可以解決一切問題,最終會造成災難性后果。而目前,這個后果主要就落到了外賣騎手的頭上。

算法的目標不應該簡化為越來越精準,而是應該把目標定位成“有彈性”,“有空間”,“可以容錯”,讓大家利用算法的彈性來保證工作的順利進行。算法天然具有“全能主義”特征,也就是把一切意外因素都考慮在內,一切盡在掌握,但是現有情況表明這是不可能的。

平臺設計者們很多并沒有深入一線去送幾單試試或者體驗不夠豐富和深入,系統設計的理念缺乏人文精神,而勞動力充沛和輿論氛圍讓勞動者的議價能力弱化,是某種程度的劣驅良。

——摘編自看理想APP音頻節目《別怕!這就是經濟學》

主講人:梁捷

頭圖來源于《大佛普拉斯》

原標題:《“貨拉拉事件”:系統困住了所有人》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司