- +1

對話阿光:總有一束溫柔的光會落在你的頭上

原創 圍爐weiluflame 圍爐

前言

本次人物對話,我們邀請到中南屋的阿光。從肯尼亞到莫桑比克,再到南非約翰內斯堡,她執著于非洲野生動物保護,接著又關注弱勢群體賦權,在這個不斷將弱勢群體異質化的社會里,建構他們的社會與空間意義,感受他們原始內生的脈動。同時,講座也將探討教育與公益的內涵,青年在多元文化碰撞下的身份認知轉變,但在這其中,最動人的還是阿光的個人故事。非洲的星河璀璨和如血殘陽,鋪就了她溫柔而有鋒芒的人生之路。在自我實現中,她變成麗日;在賦權之行中,她帶去光束。每一個看似渺小的我們,即便在壓力的夾縫中茍延殘喘,也該有著“總有一束溫柔的光會落在你的頭上”的美好信念,守護愛和希望。

就讓我們追隨阿光不斷走出舒適圈的旅程,去觸碰一個充滿可能性的世界。希望在這個寒冷的冬天與嚴峻的疫情期間,這束光能給你帶來一絲溫暖。

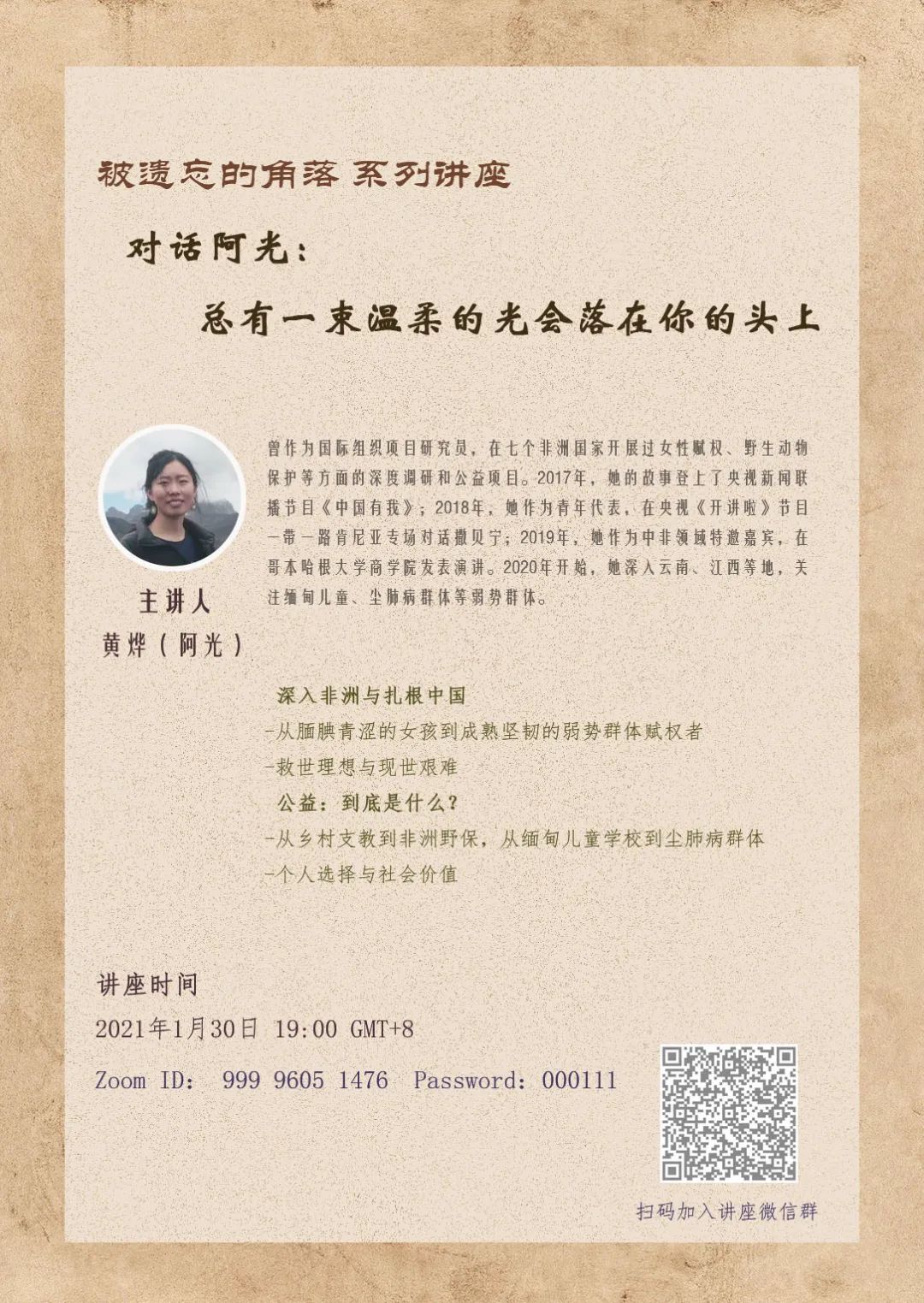

主講人

黃燁(阿光)

曾作為國際組織項目研究員,在七個非洲國家開展過女性賦權、野生動物保護等方面的深度調研和公益項目。2017年,她的故事登上了央視新聞聯播節目《中國有我》;2018年,她作為青年代表,在央視《開講啦》節目一帶一路肯尼亞專場對話撒貝寧;2019年,她作為中非領域特邀嘉賓,在哥本哈根大學商學院發表演講。2020年開始,她深入云南、江西等地,關注緬甸兒童、塵肺病群體等弱勢群體。

主持人

徐文哲

圍爐上海紐約大學成員

上海紐約大學2024屆學生

對談大綱

1

— 深入非洲與扎根中國—

從靦腆青澀的女孩到成熟堅韌的弱勢群體賦權者

救世理想與現世艱難

2

—公益:到底是什么?—

從鄉村支教到非洲野保

從緬甸兒童學校到塵肺病群體

個人選擇與社會價值

徐文哲 = 文哲

黃燁 = 阿光

文哲 | 能跟我們分享一下您最近在進行的項目嗎?

阿光 | 現在我在中南屋主要關注弱勢群體賦權這條項目線,我們在非洲肯尼亞當地和一個反割禮志愿中心合作,目前的計劃是幫助那邊的女孩搭建一個計算機教室。在國內我們在江西萍鄉和當地的一個公益組織合作,去幫助當地的塵肺農民。在中國云南這邊我們也一直在關注當地弱勢的婦女和兒童,想在未來為當地的流動兒童建立一所學校。

文哲 | 在保護野生動物的時候從肯尼亞到莫桑比克,再到南非約翰內斯堡,您經歷無數艱辛。在弱勢群體賦權的道路上,您在肯尼亞籌辦女性割禮救援項目也是困難重重。您愿意和我們分享一些當時遇到的挫折與挑戰嗎?

阿光 | 這真的是一個非常漫長的故事。我們從2015年開始關注反割禮這件事情。中南屋其實是2014年在肯尼亞成立的,當時我們在肯尼亞做調研,了解當地還有割禮的習俗。對我們從中國來的青年人來說這件事很令人震驚,怎么在21世紀這個世界上還會存在割禮這樣慘無人道的習俗?與此同時我們接觸到當地一些反割禮的NGO 組織,他們跟我們說,其實已經有很多的歐美的基金會和公益組織在這邊關注這些事情了,但他們很少看到中國人的身影,如果你們真的關注,不如我們一起來做一點事情。我們當時覺得真的很有必要,無論是致力于這個社會問題的解決還是讓中國也參與到這個解決過程當中,2015年之后我們開始持續地和這些公益組織保持聯系。

一開始是去做調研。在這個過程中,當地的一個NGO 組織“馬賽女孩夢想基金會(MIGRIAF)”的建立者索伊拉阿姨跟我們說,他們在做的事情主要是和當地的警察一起,在那些女孩接受割禮之前把她們救出來。但是她們在被救出來之后短期內是不能回到家里的,因為她們的父母可能會再次為她們安排割禮,她們在被救出來后在哪里居住和上學成了問題。索伊拉阿姨說她們想要建立一個救助中心。以前她們會把這些女孩送給政府和救助中心,但由于空間有限,隨著她們救出了更多的女孩,她們想要擁有自己的救助中心去更好地照顧那些女孩子。我們覺得這件事情很好,決定加入她們。我印象很深,在那個小村莊里面,那個小村莊在乞力馬扎羅山腳下,我們在那里許下這樣的心愿,希望能建設成這樣一個救助中心。

許下心愿的過程很簡單,后來的過程就變得非常復雜。首先我們需要一塊地,但考慮到建房子的困難性,我們決定從中國籌錢為她們租一個房子。我們開著車在村里到處找房子,后來在教堂里找到了US8曾經用過的一間辦公室。我們覺得它在教堂的范圍內,教堂里面的人都特別好,女孩們在教堂里肯定能受到保護和關懷。后來我們還去當地看了一下,覺得很不錯,就由索伊拉阿姨跟他們商議價格。有一天索伊拉阿姨突然給我們打電話,說教堂里的人可能要在原本談好的價格上漲一倍,我們當時整個人都懵了。為什么突然會坐地起價漲一倍?后來索伊拉阿姨跟我們說,可能是對方看到我們去看房子,知道我們是外國人在這邊做一些事情,就想多租一些錢。我可以理解他們想要多賺一些錢,但我仍然被震驚到了,我以為大家是一起在幫忙去做這件事情,沒有考慮到大家在其中也會有自己利益的考量。那件事情帶給我一個很大的沖擊,讓我明白當地的事情還是要由當地來解決,我們作為外來人,即使想幫助當地發展,也不能自己去做所有的事情。所以后來我們不自己去找房子了,就讓索伊拉阿姨他們自己去找當地談,我們再和她們商議,做決策就好了。后面索伊拉阿姨就找到了自己的一個做銀行職員的親戚,他家里有一個很漂亮的獨棟房子廢棄了,于是我們終于把這件事情談下來了。

但是租下來之后事情仍然非常復雜,因為在當地我們要獲得兩個部門的同意才能把那些女孩接到這棟房子里面來。第一個是衛生健康部門,第二個是兒童保護部門。辦這兩個資質大概用了我們兩年多的時間,一方面是因為政府的辦事效率有點低,另一方面是當地人辦事效率也有點低。我們要不斷地去裝修、協調,我們也在不停地往當地運物資,組織中國學生去當地做調研,在中國籌款,資金是足夠的。當時肯尼亞發生了好幾起嚴重的人口販賣事件,甚至有兒童從肯尼亞被賣到國外去,所以當地政府對于接走孩子這件事非常謹慎,因為有很多不法組織就是打著要把孩子接到救助站的旗號,地下進行人口販賣,所以當時我們的資質并沒有辦下來。想把孩子接進來就花了將近兩年的時間,這中間有太多麻煩的事情,2018年我們依然沒能把孩子接進來,但是房子我們已經付了兩三年的租金。我們當時就在反思,我們是不是太過執著于房子了,浪費了太多錢在這上面。這些租金有幾萬人民幣,足以支撐想接進來的孩子們幾個月的學費和生活費,因為他們小學和初中的學費和生活費都不是很貴。2018年我們仍然沒有達到資質,我們就開始轉移方向,讓在中國籌到的善款有更好的用途。于是我們就在當地學習更多反割禮志愿中心的運作方式,擴展我們的合作范圍,和公益組織MIGRIAF以及其他反割禮志愿中心合作。2018-2019年的時候我們和另一家NGO Divinity 保持合作關系,他們有相應的更加成熟的運作模式,他們已經有一家救助中心,里面長期照顧著30多個從部落里面逃出來的女孩,有的女孩已經念大學了,有的還在上小學。我們就在當地支持他們去做很多事情,像我之前提到的計算機教室,我們就打算落成在Divinity里面,給Divinity,MIGRIAF還有未來當地更多的青年人提供計算機的培訓。這個漫長的故事還在繼續進行下去,我們還在跟當地各種NGO保持聯系。

文哲 | 我很好奇為什么要選擇計算機呢?

阿光 | 其實我們最開始做的不是計算機。最開始給她們買了50只小雞,因為她們說,她們這里有那么大一塊地,她們有自己種蔬菜,還有自己養蜜蜂采蜜...... 我就問她們,她們最近的計劃是什么?她們說她們想養一些雞,這樣一來雞可以下蛋,而是雞長大了還可以賣,多好呀!于是我們就籌錢給她們買了50只雞。現在這50只雞還在那里,我不知道她們吃了多少只了,這是我們做的第一件事情。后面我們還在和她們保持聯系,看她們有什么樣的需求。疫情期間對于肯尼亞的孩子們來說會更困難。

在肯尼亞一些城市里的學校可以提供網課,但是再偏遠一些的鄉村學校沒辦法提供網課,只能讓老師用無線電廣播講課,不同年級的學生在不同時間段收聽,即使這樣也很困難。后面很多學校也支撐不下去一直提供網課的費用。去年大概八九月份,很多學校都沒有繼續提供網課了,學校讓學生分批來領取作業和課本,回家自己學習,然后再來考試。孩子們幾乎處于一個放養的狀態,學校老師沒有辦法管他們。所以我們當時和Divinity的負責人溝通說,即使我們不能來到非洲,在這種情況下我們能不能做些什么?負責人說現在孩子們在救援中心里面沒有辦法接觸到外界的信息,他們很想給孩子們捐一個計算機教室,培訓孩子們一些計算機的基本技能,讓他們能夠獲取外界的信息,也能夠便捷上網課。這是疫情期間的打算。未來很長遠的計劃是,在那個小鎮那邊是沒有計算機教室的,我們很想把這間計算機教室建在Divinity那邊,這樣即使疫情結束了,我們還是會和當地的政府和公益組織談合作,嘗試給當地周邊的青年人,不僅是當地的女孩,培訓一些計算機的基本技能。我們覺得這個事情更加可持續。另一方面我們也很想幫助中非青年人之間建立長久的聯系。如果我們把這個志愿中心做起來了,一些中國學生就可以遠程支教,進行文化的交流,這也是促進彼此交流的一個好機會,于是我們就打算做這件事情。我們現在已經籌到20多臺舊電腦了,年后就會運過去。

文哲 | 我們了解到,在新冠疫情的影響下,中南屋的海外項目進展緩慢,而您現在在江西籌辦塵肺病的救助。在對于塵肺病的研究與當地的調研中,是什么讓你聚焦這里?又是什么讓你堅持下來?

阿光 | 確實,疫情對我們的影響很大,因為中南屋的愿景就是帶著中國青年人走出去。我們之前的寒暑假一直都呆在非洲東南亞和南美,但是今年因為疫情沒能出去。不過這并沒有限制我們,我覺得”更大的世界“其實不是地理上更大的世界,而是我們去看到不同的生活和不同的社會面,所以在國內仍然有非常多的話題值得我們關注。去年,機緣巧合之下,我們在深圳的一個慈善會上認識了一個NGO叫行健公益,他們在萍鄉那邊關注當地的塵肺農民。向他們了解到當地塵肺農民的狀況后我們覺得非常有必要去看一看,這也是符合我們總體的項目線——弱勢群體賦權的。在去年的圣誕節,也就是一個多月之前,我帶領學生去萍鄉那邊走訪當地的塵肺農民,了解當地問題的現狀以及未來可以做些什么。之所以選擇長期去做這件事情,我覺得,選擇做什么與不做什么,有兩個方式可以幫助我們判斷。第一是價值性,我們是否能帶著中國年輕人在這里提供一些價值,他們又是否需要我們。第二是可行性。綜合判斷我們覺得這件事是值得我們去做,我們的青年人也能夠去做的事情。而且這個事情去做它并沒有想象中那么困難。做一個公益項目并沒有想象中那么困難。在中南屋,其實我們有很多的工作人員和年輕的學生(高中生、大學生),我們是本著很強烈的熱情去做這件事情的。我并不覺得是我在很艱難地拉著大家去做這件事情,而是大家在進行實地調研之后真的感觸,也非常有動力去做。我們大家是一個團隊,這樣不斷地、積極地去做一件事情,這件事情就會自然而然地發生。

文哲 | 那您認為作為了解對方,了解當地社會現象的一種方式,調研有哪些要素呢?

阿光 | 調研就是去尋找一個問題的答案,這個問題可能不是一個一加一等于二的問題,而是一個沒有一個最優解,沒有唯一解的問題。那么在這個過程中,我覺得很重要的一件事是,在我們去到一個陌生的地方做調研的時候,首先要把自己融入到當地的環境里面,嘗試去了解當地的文化,開始站在當地人的角度去思考問題,融入他們的生活。而不要帶著一個自高而下的心態覺得他們很弱勢,我就是去幫助他們、拯救他們的,我覺得這非常重要。當我們這個心態轉變之后,后面會順利很多。

文哲 | 那么您是如何判斷他們最真實的需求?或者他們一開始可能不會把最真實的想法告訴您,您是怎樣去克服這些問題的呢?

阿光 | 最開始,和當地人沒有建立足夠的信任,對當地的情況不很了解的時候,我們很難判斷出什么樣的需求是最真實的需求,什么樣的需求可能是偽需求。解決這樣的問題需要很多時間,所以在類似中南屋的項目里,我們一般會反復在當地調研很多次才會知道我們能夠在這個過程中扮演一個什么樣的角色,和什么樣的機構合作,做什么樣的項目。就像反割禮,我們在當地調研一年多之后,對情況有了很多了解,才開始想要做救助中心,并且在做的過程中也經歷了非常多的波折,最后決定尋找更大更成熟的機構,去做更多對當地更有影響力的事情。我覺得時間非常重要。另外一點就是不要帶著刻板的印象,要站在他們的角度去思考、去觀察他們的生活。有的時候我們會在去之前有一些想法,就是說他們肯定是缺這個缺那個,或者知識水平不夠,我到那邊就給他們帶這些過去就好。其實他們的需求可能是更細致一點的,或者和我們想象得非常不一樣,所以保持一個開放的心態,去觀察他們、理解他們、站在他們的角度去考慮未來要怎樣發展就非常重要。

文哲| 您剛剛提到在云南和緬甸邊境為小朋友建立了一所學校,可以簡單為我們介紹一下那里的情況嗎?

阿光 | 其實現在那還在我們的想法當中。當時我們在云南德宏,傣族,景頗族這邊做調研的時候,接觸到了很多不一樣的人。我們發現這邊因為和緬甸接壤,會有很多緬甸人在這邊工作和生活,我們也意識到在邊境地區,一部分中國人和緬甸人是同根同源的。在中國我們有傣族,景頗族,德昂族,其實在緬甸那邊也有同樣的民族,他們屬于同一個民族,只不過國界線把他們劃分成了兩個不同國家的公民。因為一些緬甸人會到這邊的城市工作,會把他們的孩子也帶過來,他們就需要在這邊上學。但是因為政策的變化,很多孩子現在沒有辦法在這邊上學了。所以我們就嘗試著探索這樣一個流動兒童的問題該如何解決。

在這個時候我們接觸到了在瑞麗的一個緬甸商會的會長彭覺先生。他已經在中國這邊生活很多年了。他非常關注緬甸的流動兒童在當地的教育問題。他其實之前就想要建立一些非正式的教育項目,請一些老師來為緬甸的流動兒童上一些課,再讓那些孩子們長大之后會到緬甸去考試。但是因為疫情,這樣的一些學校基本上都關閉了,也因為那些學校一般都建在一些居民樓里面,其實不太有正規資質,這不利于學校長久發展,所以他想要再買一塊地去建立一個真的有正規資質的學校。我們就想要嘗試在這個過程中與他合作,一起助力于這樣的學校的解決。我覺得這件事情背后更深遠的意義不只在于我們想要幫助這幾千名兒童入學,而是在邊境地區,兩國人民會有非常多的交流,如果能在這里建立一所中緬友誼學校,緬甸和中國的孩子都能上學,緬甸的孩子可以學中文,中國的孩子也可以學習緬文,對于未來邊境地區人民之間的交流,經貿的合作,文化的交流都是非常有益的。然而在現在,沒有一所這樣的學校的存在,所以我們就想要借助這樣一個契機,也是希望可以讓更多青年人加入進來,和緬甸商會的人一起,嘗試著去把這個小小的學校先建起來。我們現在正在等選地的消息,也正在等彭覺先生跟當地政府的教育部門溝通,按照一個什么樣的時間線和計劃去把這件事情做成。

整理 | 邱子珊 鄧可欣 張雅淇 徐文哲

圖 | 阿光

審核 | 賈天天

原標題:《對話阿光:總有一束溫柔的光會落在你的頭上 | 講座摘要(上)》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司