- +1

給56只游隼綁上衛星跟蹤設備,中國團隊揭開它們遷徙秘密

遷徙是動物界普遍存在的一個特征,以科學界研究最多的鳥類來說,長期以來,人類對它們的季節性出現和消失感到迷惑不解。

北京時間3月4日凌晨,頂級學術期刊《自然》(Nature)在線發表了由中國、英國、俄羅斯、德國、阿拉伯聯合酋長國等多國研究團隊共同完成的一項研究,題為“Climate-driven flyway changes and memory-based long-distance migration ”。研究發現,自末次盛冰期(約2萬至3萬年前)以來,游隼的遷徙路線一直受到環境變化的影響。研究人員還用證據表明,游隼的遷徙距離受到一個遺傳因素的影響。

該研究通訊作者為中國科學院動物研究所種群和進化遺傳學研究組組長、中英生物復雜性研究聯合實驗室主任詹祥江。

游隼為中型猛禽,其分布甚廣,幾乎遍布于世界各地,是阿拉伯聯合酋長國和安哥拉的國鳥。游隼較為震撼的是,其平時飛行并不迅速,但當它們俯沖捕食時,可以達到320公里每小時,這在鳥類中是創紀錄的速度。

對于鳥類的遷徙,中世紀時期曾有些充滿想象力的推測,這些推測認為鳥類冬天在湖底冬眠,然后在春天再次出現。從19世紀末開始,科學家們在鳥類的腿上裝備了微小的金屬環,這才得以揭示了關于它們旅行、下落和命運的秘密。

德國阿爾弗雷德·魏格納研究所亥姆霍茲極地與海洋研究中心Simeon Lisovsk、馬克斯·普朗克演化生物學研究所Miriam Liedvogel在《自然》同步發布的觀點文章中表示,由于在許多不同層面上的技術進步,科學家現在能夠使用輕型追蹤設備在全球各地持續跟蹤這些遷徙者,這為研究鳥類遷徙提供了越來越詳細的證據。而高通量DNA測序技術的發展,為將這些龐大的遷徙活動與在基因組尺度上對鳥類進行深入分析提供了可能。

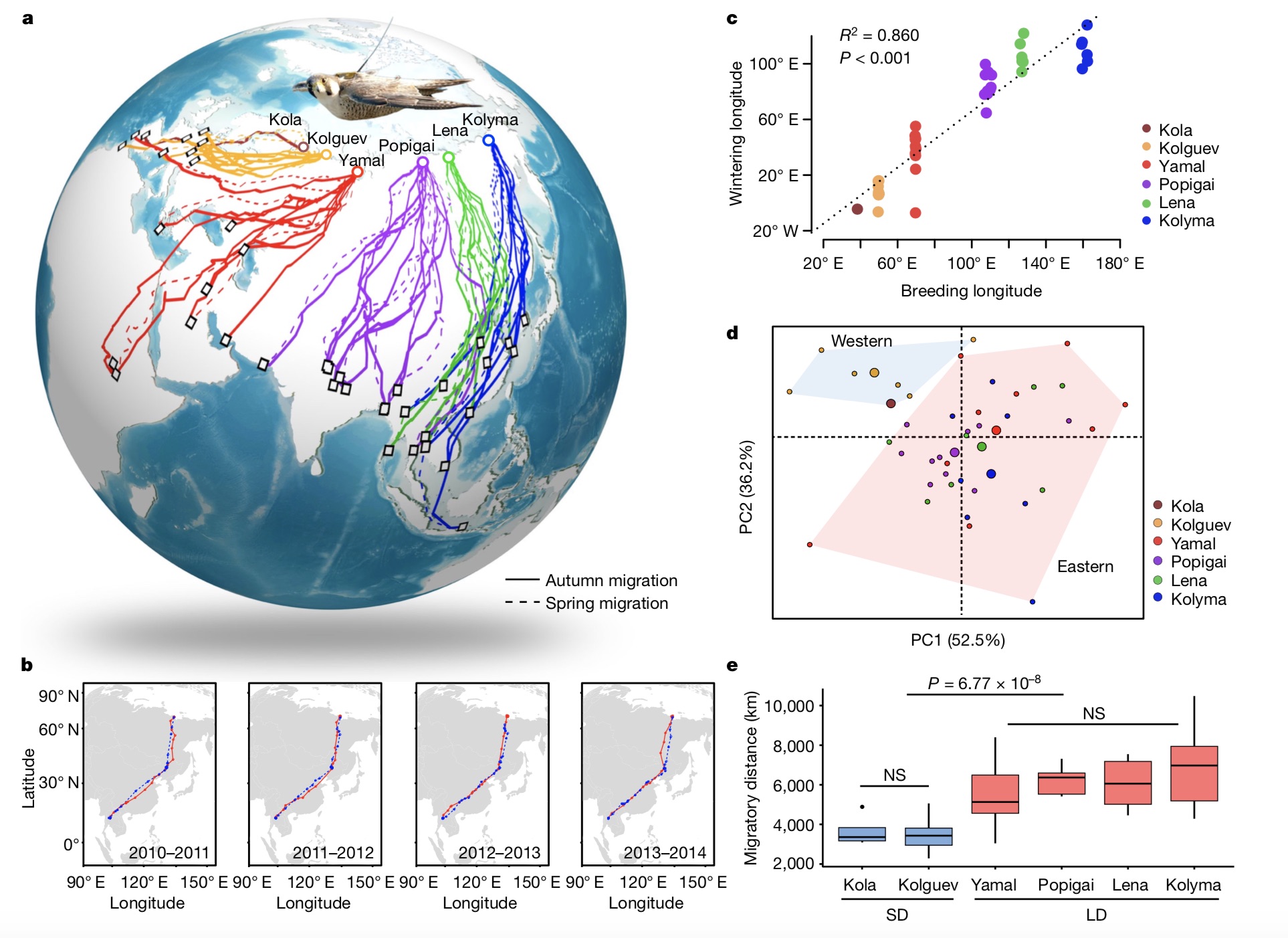

在這項最新的研究中,利用綁在鳥背上的衛星跟蹤設備,詹祥江及其同事們在幾年時間里跟蹤了歐亞北極種群的56只游隼,確定了來自6個不同的北極繁殖種群的總共150條完整的遷徙路線。研究團隊還對35只游隼的整個基因組進行了測序。此外,他們還重建了鳥類在它們各自分布范圍內遇到過的氣候。

研究團隊發現,這些游隼在歐亞大陸上共有五個遷徙路線,這些路線自末次盛冰期以來,一直受到環境變化的影響。值得一提的是,研究發現遷徙路線更長的游隼攜帶ADCY8顯性基因,他們認為該基因可能與長期記憶的形成有關。

研究認為,由于全球變暖,遷移到歐洲的北極繁殖種群未來將經歷劇烈的變化,這將需要具體的行為調整,包括適應較短的遷移距離。研究指出,在全球氣候的不斷變化下,歐亞大陸西部的游隼最有可能出現種群數量下降,它們可能會前往新的越冬地區,或是完全停止遷徙。

研究最后表示,利用生態交互和演化過程來研究受氣候驅動的遷徙改變,或有助于推進候鳥的保育工作。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-021-03265-0

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司