- +1

何秋璇:別擔心空心化,有生命的村落永不缺人來人往

原創 博士寶寶寶寶 吐槽青年:曹林的時政觀察

摘要:對舊土的眷念依然是游子道不盡的話題,人們常擔心當下鄉村的空心化,空心化可能確實有,但像這樣的改變卻也實實在在地發生著,人來人往是村子里的慣常景象。雖然改變總帶來不舍,但一個有生命的村落永遠都不會缺少人去人留的故事。人們在流動中找到合宜的位置,村落也在吞吐人流的過程中更換血液,復蘇新生。今天推出何秋璇同學的返鄉觀察,歡迎大學生投稿,有薄酬,作品請發到2098317491@qq.com

吐槽青年出品 何秋璇 文

今年春節在外公外婆家多待了幾天,沒有事的時候就和外公到山上挖冬筍玩。刨土的時候沒注意,一個石頭沿著山坡滾了下去。母親喊著“小心點,下面還有人家呢”,我才發現一座蓋瓦片的木屋掩映在竹林間。外公卻說沒事,那屋子已經沒人住了,“這家人已經搬到縣城上去了”。

父輩們就著這家人簡單聊了幾句,粗疏聽來他們的經歷說來也尋常,無非是年輕人在城里扎了根,把老人也接到鎮上住了。下山的時候我打量了幾眼那個木屋,窗外勾住晾衣竹竿的木根曲結得真是漂亮,只是再沒有衣服掛在上面了。雖然人去樓空,卻沒有荒涼的感覺,它更多像個蝴蝶掙開后留下的蛹殼,是整個中國城市化大節奏下的一絲余顫。

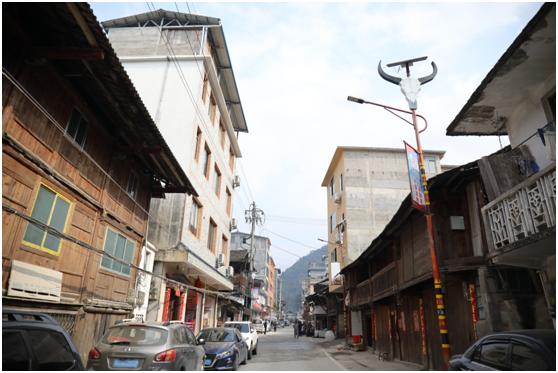

離去并不是這個鄉村唯一的音調。在竹林山腳下就有一棟充滿設計感的磚房,明亮的玻璃屋頂和仿紅磚紋的瓷磚,顯得簡約熱烈。透過敞開的大門能看見膩子粉還是雪白的顏色。這是在外發達后回鄉居住的人重砌的。樣式現代的磚房在這里已不少見,它們在蓋瓦的木房間顯得高大挺拔。大都走的是瘦高型民房的風格,像個長方體;有心一些的會添加點小洋房的元素,透露出主人的審美趣味與匠心。即便不完全推倒重建,原來的木屋也會有意識地用磚體翻修加固。

臨街新建的房屋往往都會把地面一層的空間留得很足,作為車庫或門面。外公家剛好在街邊,是座有四十多個年頭的老房子了。老人家對搬去縣城住毫無興趣,一心想把房子敲了重建。閑聊的時候,大伙都建議把新房子再往后挪一兩米,給門口騰出個三四米寬的前院。“前面留個空間,以后租給別人做生意也好停車卸貨,就是不當門面租,自己停車或養養花草也方便嘛。”

過去的人建屋子總愛緊挨著路,恨不得長在公路邊線上,生怕車道多占了自己一寸地。現在砌房子時大家更愿意往后退一些,給門前留足空間。這種考量很大程度上和長遠的商業考慮相關,它的背后是一個人氣興旺、貿易發達的村落,是村民日漸活絡的經濟頭腦和長遠發展的目光。而在更深處,建房退后一些,它表達了村民較高的財產安全感與更開放的對外姿態。

對于一個幾乎年年都會回來的人來說,村中建筑的變化說不上天翻地覆。和城市“忽如一夜春風來,千樓萬樓拔地起”的架勢不同,村中住宅沒有地產開發商的介入,沒有太過整齊劃一的動作,也沒有令人咂舌的速度。它的改變總是以一戶一宅為單位,變化緩慢但清晰,自發自覺而尾調悠長。

在建房子這件事上,我能看見村民精打細算的熱情。住房對于一個家庭的意義不僅是遮風避雨,它還意味著財富、溫暖和安全感。從村子住房的變化中,我們能窺見一方人更富足的物質擁有和更昂揚的精神狀態。對舊土的眷念依然是游子道不盡的話題,人們常擔心當下鄉村的空心化,空心化可能確實有,但像這樣的改變卻也實實在在地發生著,人來人往是村子里的慣常景象。雖然改變總帶來不舍,但一個有生命的村落永遠都不會缺少人去人留的故事。人們在流動中找到合宜的位置,村落也在吞吐人流的過程中更換血液,復蘇新生。

不要太為空心化擔心,說到底,所有的變遷背后其實都是人與環境的雙向選擇。有的地方在沖擊中沒落了,有的則重新獲得活力,走向繁榮;而人在其中的停停走走,一樣的都是對更美好生活的向往奔赴。

用文字和視頻記錄家鄉的變化和身邊的年味,“大學生返鄉日記”專欄歡迎大學生投稿,避免無病呻吟的抒情,多點兒深度和質感,以小見大。作品發表后有薄酬,投稿請發到2098317491@qq.com

原標題:《別擔心空心化,有生命的村落永不缺人來人往 | 何秋璇》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司