- +1

5年走四國,對話135位“背奶媽”:你能兼顧工作和孩子嗎

原創 Cheryl 精英說 收錄于話題#女子力時代27個

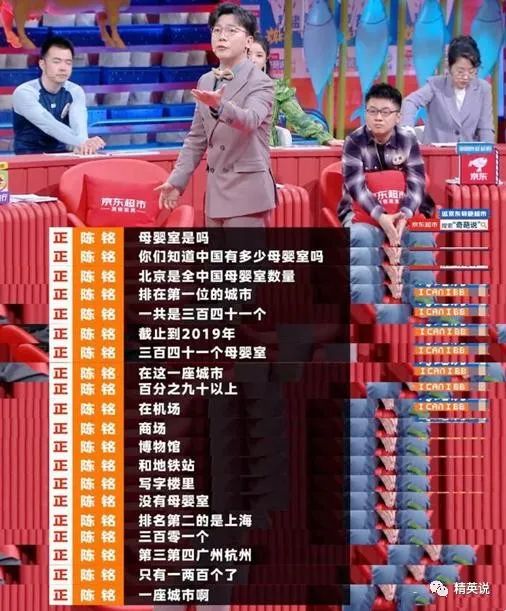

在上周的《奇葩說》中,已經擁有兩個女兒的奶爸陳銘提到了一個關鍵詞「背奶媽媽」,引發了許多職場女性的共鳴。

圖片來源自網絡

很多人可能對這個詞匯并不熟悉,但「背奶媽媽」其實就在我們的身邊。

它指的是,那些在生育后因工作不能在家做全職媽媽,只能依靠工作間隙存儲母乳,晚上背回家給寶寶當第二天“口糧”的職場女性。

她們一邊工作,一邊背奶,忍受著工作和身體的雙重勞累,如何平衡家庭和事業成為許多哺乳期女性的共同困擾。

演員熱依扎在拍攝《山海情》的時候就曾遭遇同樣的困境,她帶著寶寶進組,一邊拍戲,一邊背奶。

陳銘在辯論中這樣描述「背奶媽媽」們的日常:

她們上班后投入到緊張工作中,但到十點,工作卻按了暫停,她們要去干什么?需要去吸奶。

因為母嬰室的不普及,在寫字樓上班的背奶媽媽們,首選的吸奶地點是車上。

用錫箔紙遮擋好四周,用雙吸頭操作整整二十分鐘,全部吸完裝入奶瓶,小心翼翼地蓋上,用黑色簽字筆標注幾點幾分吸了多少毫升,放入干冰箱。

回到公司繼續開會殺伐決斷,兩個小時之后再回車里,如此反復一直到下班。

而從「背奶媽媽」的身上,我們能夠窺見職場媽媽們所面臨的普遍困境:即社會文化規范對女性的期待充滿了自相矛盾,讓職場女性很難兼顧工作和家庭。

那么,當一名職業女性成為媽媽,她必然要面臨事業和家庭之間的沖突,這是理所當然的嗎?這樣的困境只存在于中國嗎?

答案似乎并非如此。

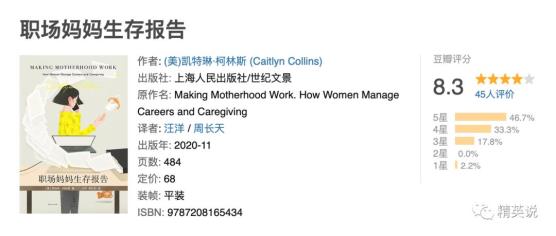

美國圣路易斯華盛頓大學社會學助理教授凱特琳·柯林斯(Caitlyn Collins)花費了整整5年的時間,走訪瑞典、德國、意大利,以及美國,與135位職場媽媽對話,了解她們對于「工作——家庭沖突」的焦慮困惑和種種迷思。

圖片來源自豆瓣

在4種迥異的政策環境下,他鄉的媽媽們對履行母職會有怎樣的看法?

她們是否同樣面臨著和中國媽媽們一樣的困境?

這個看似無法妥協的性別化社會問題究竟有沒有解決的可能?

美國:「密集母職」帶來的沉重壓力

對于美國的職場媽媽們來說,懷孕,意味著壓力和沖擊的開始。

她們大多面臨著和中國職場媽媽們相似的困境:即企業期待一個全身心投入的理想員工,家庭需要一個盡心照顧孩子的理想媽媽,而大部分女性掙扎其中,時刻忍受著兩難的抉擇和撲面而來的壓力。

薩曼莎在一家律所工作幾年之后,發現自己懷孕了,她對此感到恐懼:

“我非常賣力地工作,確保不會因為懷孕而影響任何事情,我的工作量一點也沒有減少,有時候甚至更多一些,就是為了證明我和懷孕前一樣有用,別人一樣能找得到我,而且我對工作的投入程度也和以前一樣。”

圖片來源自 Google

經濟學家 Nancy Folbre 認為,美國文化將是否生育子女看作一種生活方式的選擇,就和養不養寵物差不多。如果你沒有時間或金錢好好照顧你的寵物或者孩子,那么你就根本不應該擁有它們。

這種強調個人主義的社會文化氛圍構成了這個國家社會政策的基礎,因此,美國沒有明確的、國家層面的家庭政策,聯邦政府沒有惠及所有民眾的工作或家庭福利,也不要求企業提供任何福利。

薩曼莎在生產之后,律所只讓她休息了9個星期就開始在家辦公。為了保住工作崗位,薩曼莎只好趁著兒子睡覺的時間接聽會議電話和工作,休假結束后立刻投入緊張的工作:

“根本沒有什么循序漸進。回去上班就是回去上班,那是我們律所一年里最忙的時候,我就馬力全開地投入工作了。”

然而,薩曼莎的情況并不是最糟的。

對于更多低收入的媽媽們來說,帶薪休假的可能性比高收入群體低出3倍不止。沒有兒童保育補助、沒有最低收入保障、沒有對帶薪假和病假的最低標準,過度缺失的家庭保障制度迫使低收入的職場女性疲憊不堪,工作時間極長,且更容易身陷貧困。

圖片來源自 Google

美國女性面對這樣的困境,大多將原因歸結為自己能力不足、無法兼顧工作和家庭責任,但這個要求本身對于女性而言就是一種苛責。

凱爾茜,已婚媽媽,從事商務管理,每周需要工作大約55個小時。面對自己在工作和生活中同時扮演的角色,凱爾茜時常感受到巨大的愧疚和緊張,因為她覺得自己沒有辦法“平衡”或者“處理”自己的責任:

“有很多天,你會覺得自己既是一個糟糕的員工,也是一個糟糕的媽媽。”

圖片來源自 Google

和凱爾茜一樣,很多美國媽媽都會遭遇這樣的困境,將工作和家庭的沖突歸咎于自己的錯誤選擇,解決之道就是換工作。顯然,比起漫長的工作時間、要求嚴格的雇主,或缺乏來自職場和家庭的支持,這些媽媽們更多地生自己的氣。

而當她們重返職場的時候,很多人都缺乏彈性日程安排、縮短工作時間,或者偶爾遠程在家辦公之類的福利,這在無形中為她們制造了更多的工作和家庭沖突。

吉爾是位小學老師,同時也是一位單親媽媽,在她女兒1歲的時候,她向校方提出了“職位共享計劃”,即和另一位剛有孩子的同事以兼職的方式共同完成原本一個全職教師的工作量。

這個請求讓校長不滿,他表示:“今年不準再有人生孩子”,意思說學校沒法再照顧更多懷孕的老師。

圖片來源自 Google

德國:烏鴉媽媽是無用的媽媽

在德國,女性們大多展現出極強的工作意愿,她們有夢想、有追求,卻很難得到平等的對待。

盡管進入職場的媽媽越來越多,法律也更加趨向于關注性別平等,但德國媽媽們依舊覺得工作和生活之間存在嚴重的沖突。

圖片來源自 Google

在聯邦德國,女性在生育之后有權休一至三年的育兒假,并且不必擔心休帶薪假會導致丟掉工作。這樣的福利政策幫扶讓大部分的女性都對自己的工作抱有極高的熱情,她們會渴望回到職場。

埃麗卡是位單親媽媽,在高中擔任數學和物理老師。生產之后,她選擇了連休三年育兒假,但她對那段假期的形容是脫節、孤獨和無聊:

“我想我不怎么擅長帶孩子。我想要做我能做的好的事情,比如學習新的東西。被逼著什么也不做實在是糟糕透了。”

圖片來源自 Google

事實上,德國在某種程度上同樣是一個「堅定支持男主外的國家」。

一個公認的“好媽媽”需要滿足:1.在孩子出生之后就停止工作;2.最好在孩子出生后的頭幾年都呆在家里;3.在孩子們十幾歲之后,或者甚至等到孩子們徹底離開家之后,找一份兼職的工作。

“人們希望年輕的女性去工作,去追求事業。可一旦她們有了孩子以后仍舊工作,那么,她們就是“烏鴉媽媽”(指把孩子留在空巢里,自己飛出去追求事業的女性)。因為她們忽略了自己的孩子,所以她們是無用的媽媽。”

圖片來源自 Google

事實上,指責職場媽媽的不稱職已經成為了德國文化的一部分。她們鮮少會在生活中感受到自己的付出是有價值的、被尊重的,甚至是被承認的。

“如果你的孩子做了什么錯事,那么她們就會說:「哦,都是因為她不夠關心孩子。她總是在工作。」職業女性甚至會被當面叫做「事業狗」。”

圖片來源自 Google

而為了減少工作和家庭的沖突,德國媽媽們不得不面對職場邊緣化,她們會主動降低自己在工作方面的志向,主要以兼職形式工作;或是在職場中盡可能低調處理自己的家庭狀態。

但這兩種策略對于女性而言都是殘酷的,它不僅無法從根本上解決現有的矛盾,同時還增加了新的不平等。

意大利:婆婆也帶娃?

由于意大利人普遍認為女性在經濟上仍舊需要依賴男性,因此當女性去求職時,她們往往只能找到職位更卑微、暫時,或者非正規的工作。

然而,受制于低迷的社會經濟環境,意大利女性工作的念頭十分堅定,一方面是因為她們本身愿意,另外一方面是因為她們認為自己的家庭需要多一份收入。

“盡管我不想工作,我不得不去做呀,因為身在羅馬的家庭就是需要兩份收入。在這座城市,一切都很貴。”

圖片來源自 Google

與此同時,缺乏穩定的經濟來源,成為了影響女性生育意愿的重要問題之一。

在意大利,有25%年齡在15到34歲之間的女性以臨時合同的形式受雇。這種類型的短期工作合同無法享有完善的政策支持,比如就業保障、帶薪假期和病假,以及減少工作時長的權利。

“問題在于缺乏工作機會。有些和我一樣年紀的女士生不起孩子,因為她們連自己也養不活。沒有錢就沒有家庭。這就是為什么現在大部分意大利的家庭只要一個孩子。不是因為她們不想要更多的孩子,大部分人希望等到自己能完全負擔得起的時候再生育。”

圖片來源自 Google

當然,對于意大利女性而言,對金錢的擔憂并不是她們有壓力和「工作——家庭沖突」的唯一源頭。

意大利的社會環境對「好媽媽」給予了極大的期待,這讓現代職場女性因為無法像自己的母親那樣無微不至地關心自己的子女而感到焦慮和愧疚:

“為什么我需要長那么久的班?為什么要離開家那么長的時間?為什么我總是在錯過孩子的成長?”

圖片來源自 Google

與此同時,她們對大部分家務活都落在自己的身上而感到不滿,畢竟她們中的大多數人與自己的伴侶一樣上班掙錢,但他們卻沒有平等地承擔相對應的家庭責任。

比如,意大利要求女性在孩子出生前后休5個月的產假,期間可以領取原本薪水的80%。而在2013年以前,意大利的爸爸們沒有強制性的陪產假。一直到2013年,意大利政府才要求爸爸們必須休一天不扣薪水的陪產假。

對意大利家長而言,孩子究竟“應該”由誰照顧,此中蘊含的信息是非常清晰的。

圖片來源自 Google

為了緩解困境,意大利女性更多地借助家人照顧孩子來減少自己生活世界中的壓力。

她們大多數選擇住在親戚附近,尤其是自己的媽媽或婆婆,有時候就在同一條街上或者同一幢樓里。

數據顯示,相比于北歐國家,意大利以及希臘的祖父母參與日常照顧孫輩的可能性要高出10倍。許多意大利家庭展現出和中國家庭一樣的代際互助和家庭責任感。

圖片來源自 Google

瑞典:兼顧工作和孩子并不困難

最后,讓我們把目光轉向瑞典。

和上述的幾個國家截然不同,瑞典女性鮮少體會到工作和家庭間的沖突,因為她們相信自己國家的政策能夠為她們提供高度支持,也完全不會因為在養育孩子的過程中需要出門上班而受到指責。

瑞典人深刻認同,追求平等是全社會的主要目標,其中,促進性別平等是重要一環。因此,瑞典政府一直努力推行“雙職工/雙照顧者”的家庭模式,即男性和女性平等分擔掙錢養家以及育兒顧家的義務。

“作為女性,在成立家庭之后你還有可能兼顧工作,我們的整個制度和政策都是以這個思路為基礎來建立的。”

圖片來源自 Google

舉例來看,在2018年,瑞典父母享有480天之久的帶薪育兒假,也就是16個月。理想情況下,父親和母親會平分這段假期,每人休8個月。單親家長可以獨自使用全部的480天育兒假。

政府鼓勵父親使用育兒假,以合理承擔自己的育兒職責。因此,在全部的480天育兒假中,父親和母親各自需要休至少90天,剩下的10個月帶薪育兒假可以由雙方自行決定如何分配。

并且,瑞典的父母可以利用現有的政策自行決定什么時候在家陪伴他們的孩子,法律對此給予了很高的靈活度。在孩子8歲前的任何時候,他們都能夠休育兒假,極大地方便了父母隨時抽出空閑陪伴孩子。

家有8歲以下幼童的職工可以選擇從任何時候開始將工作減少四分之一,也就是每周只工作30小時,這樣的調整帶來的結果就是女性很少會因為成家育兒而離開有報酬的工作崗位。

圖片來源自 Google

在瑞典,整個國家的制度和文化都在竭力向女性提供支持和輔助,他們平等地看待生育和育兒問題,周圍人都在充分利用諸如產假、靈活上班時間、遠程辦公、年假或病休等工作——家庭政策,因此完全不需要擔心會受到同事或者上司的歧視。

約翰納是兩個孩子的母親,在一家廣告公司工作,一周工作37.5個小時,一個辦公室里有3位女性員工宣布自己懷孕,但沒有人對此表示不滿:

“我的上司真心為我感到高興。從年齡上來說,我們中的大部分都差不多該有個上學的孩子,差不多5到10歲。這樣挺好的,因為大家都能彼此理解,就連總經理有時候也會自己去幼兒園接孩子。”

圖片來源自 Google

瑞典的媽媽們從不需要通過忽視家庭責任或是工作責任來獲得某一方更多的肯定,因為她們在日常生活中明確地感受到了政府和其政策,以及職場的上司、同事,身邊的伴侶和家人給予她們的最大支持。

“孩子是一種公共品,養育孩子也應該是一種集體責任。養育下一代既是女人的權利與責任,也是男人的權利與責任。我們不需要盲目迷戀工作——生活中還有很多其他重要的東西。”

從焦慮度日的美國媽媽到家庭沖突激烈的意大利媽媽;從力不從心的德國媽媽到無法企及的瑞典媽媽,縱觀外部世界多元化的育兒方式,我們能夠看到大部分職場媽媽仍然掙扎于工作和家庭責任之間,處于焦慮不安、受盡歧視的不利地位。

實際上,「工作——家庭沖突」并不僅僅是媽媽的責任,同時也是一個重要的社會問題。如果社會想要改變職場媽媽所遭受的沖突,那么育兒的成本就不應該讓個人來承擔、讓女性來背負。

圖片來源自網絡

對于全世界的媽媽們來說,她們有一個共同的渴望,這份渴望不是平衡,而是公平。

她們希望能夠在婚姻生活和社會文化中感受到自己能夠相對平等地兼顧有償工作和育兒職責。而在這個追尋公平的道路上,她們需要的不僅僅是自信心、安全感,還有家庭、朋友和社會更長久地堅持,更大聲地呼吁。

我們相信,“未來的美好將會是超越現有理解的社會。”

作者:Cheryl,精英說90后作者,英國海歸,用心寫字。

精英說是全球精英、留學生的聚集地。每日發布海內外前沿資訊,這里有留學新知、精英故事及美國街頭訪問,全方位為你展現真實的海外生活。歡迎大家關注精英說(ID: elitestalk)。

Reference:

凱特琳·柯林斯(Caitlyn Collins):職場媽媽生存報告

界面文化:【專訪】社會學者凱特琳·柯林斯:孩子是一種公共品,養育孩子應是集體責任

編輯部好書推薦

主題:社會

|內容介紹|

本書以美國職場媽媽的困境為出發點,選取了社會政策和文化環境非常不同的四個國家——瑞典、德國、意大利、美國,對其中的135位中產階級職場女性進行訪談,調研她們想要以及需要什么樣的支持以緩解工作和家庭的沖突,從而從國家制度、市場配置、文化氛圍等角度,試圖勾畫一種對職場媽媽更為公平并能夠提供更為充分的支持的社會圖景。

|作者|

凱特琳?柯林斯(Caitlyn Collins),美國圣路易斯華盛頓大學社會學助理教授。她的工作已被《大西洋月刊》、美國國家公共廣播電臺和《華盛頓郵報》報道。現居密蘇里州圣路易斯市。

原標題:《5年走遍4國,對話全球135位「背奶媽」:女性能兼顧工作和孩子嗎?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司