- +1

圍爐小炒:羅曼蒂克消亡了嗎

原創 圍爐weiluflame 圍爐

前言

愛情作為一個永恒的話題,提供給我們一系列關于個人存在和社會關系的思考。回顧過去一年的新聞熱點,關于愛情和親密關系的討論熱度不斷——從雙宋“cp”破裂,到“海王”“綠茶”的戲謔;從飽受熱議的“985”相親局,到家暴和PUA帶來的關于不良親密關系的討論……我們在新聞媒體圈定的視野中反復咀嚼關于愛情的焦慮。現代社會中,羅曼蒂克真的消亡了嗎? 在這一期小炒中,我們將一同回顧這一年的情感新聞熱點,探討哪些因素讓我們覺得愛情在理想和現實中舉步維艱?

“有害親密關系” 與“假性親密關系”

在親密關系中,我們渴望愛與被愛,卻對潛在的失去與拒絕產生焦慮。因為害怕失去與拒絕,我們開始在潛意識里拒絕對方“了解真正的自己”,同時也拒絕自己“真的在乎一個人”。這實際上是在拒絕“他者”。韓炳哲所說的“愛欲的對象實際上是‘他者’,是個體在‘自我 ’ 的王國里無法征服的疆土。” 愛欲的前提是作為他者的非對稱性和外部性,而當今社會越來越陷入同質化的地獄( Hoelle des Gleichen),讓我們更多關注相似和同類,甚至是自我的倒影,拒絕“非我”的異類,并且無法產生愛欲的經驗。在這個過程中,兩個人似乎在一直模擬他者的環境,卻從未真實擁抱他者,也從未獲得過真正的親密關系所帶來的驚喜與感動。我們究竟該怎樣認識他者?親密關系是否意味著要在一定程度上放棄個體的獨立與完整?

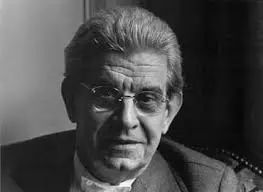

德國新生代思想家韓炳哲

消費主義與愛情“內卷”

目前的影視化作品往往崇高化愛情以滿足觀眾心理的渴求,相矛盾地,新聞媒體在無情地反映現實、催生婚戀焦慮,擇偶上的“內卷”已在成形。

伊娃·易洛斯在《愛,為什么痛?》中提到愛情的本質是為了滿足物質需求和精神需求,社會環境構成了愛情生長的環境,人們會遵循社會約定俗成的規則來選擇自己的另一半。現代社會中,愛情自然會有如地位、金錢、權力和美貌的價碼——盡管這些籌碼是以自由的名義。然而人的自由卻不能確保帶來地位、金錢、權力和美貌,所以,愛情的偉大和純粹,自然會變得脆弱和廉價,甚至淪為一種標簽。

在新自由主義和消費主義的影響下,人們越來越追求效率,一切都作為被消費的對象變得整齊劃一,消費社會力求消滅的正是異質化(heterotopischer )的他者世界的差異性和可消費性。所以個體的危機在于,當一切變成消費的對象,人們只用滿足于追求同類帶來的舒適,而不必去苦苦執著對于他者的渴望。超驗性在愛情里也將不復存在——“愛情被馴化成一種消費模式”,它的神秘被消費社會化解掉,成為缺少神秘感的赤裸裸的性,甚至成了可消費、可計算的享樂主義的對象。愛情在理想和現實中到底是處于怎樣的位置?而被消費主義裹挾的愛情到底蘊含了哪些社會隱喻?

消費主義時代

羅曼蒂克是什么?

百度百科上對 羅曼蒂克(Romantic)的定義是“浪漫。辭典上的解釋是:富有詩意,充滿幻想。靈魂愛戀”。它一部分包含了對于愛情的理想,一部分也折射了愛情中過于自我的想象。根據這個定義, 在現代社會中,愛情是一個人投射到另一個人身上的浪漫理想嗎?

LSN | 我認為在討論之前我們應該先建立對愛情的共識。根據斯騰伯格提出的愛情三角理論,愛情由三個基本成分組成:激情(Passion)、親密(Intimacy)和承諾(Commitment)。激情可以理解為是戀情伊始時的興奮與熱烈,親密是對彼此的依戀與信任,而承諾則是一種態度的表達。

王好 | 我想從拉康的欲望辯證法談起。他的考察對象不僅是愛情,而是欲望,主要指philo(友愛)、eros(出于性欲的愛)和對上帝的愛三種形式。那么我們如何理解鏡像理論呢?假設我們正在面對面聊天,但事實上,并不是我在和你在聊天,而是你想象中的我和我想象中的你在聊天。疫情之下,一切變成online后就更加神奇,隔著屏幕的人際關系就像雙重鏡像,險象叢生。

我們在親、友、愛情中之所以會感受到落差,是因為我們認識的對方永遠是鏡像中投影的欲望主體。我們永遠無法認識真實的他者。

愛情是鏡像中一個關于自我的完美投影。《會飲篇》中有一個很有意思的故事——阿爾基比亞德是一個政治、軍事天才,他堅信一向迷戀美少年的蘇格拉底會愛上自己。在會飲宴席上,他一反其他人贊美愛神的常態,開始贊美蘇格拉底。讓他失落的是,蘇格拉底拒絕了他的愛。這意在告訴阿爾基比亞德:我并不是你欲望的那個對象,你欲望的只是擁有我身上美好潛質的你的鏡像。換言之,你的欲望對象始終是你自己。

在精神分析的診室里,受分析者躺在分析躺椅上,欲望著分析師以某種方式“消解”自己的欲望,已然把分析師看成自己的欲望對象。分析師要做的,莫過于告訴分析者自己沒有能力“消解”他的欲望。打破這一幻象后,受分析者將逐漸意識到,自己的所有欲望同理不是對他者的欲望,而是對他者欲望的欲望,是對鏡像自我的欲望。

由此,我們可以揭示精神分析治療的原理:分析師拒絕成為欲望主體幻想的假定“能知”主體,以置主體于絕望深淵的形式,引導主體穿越欲望幻象的迷霧,抵達欲望真理的彼岸。

關于前面提到的愛情三角論,我覺得本質上也是欲望,是illusion吧。拉康對此都是懷以絕望的態度。另外,消費主義的興起一定程度上也加強了鏡子的功效。但其實在資本主義社會來臨前,早已有類似的現象,比如婚嫁時女方認為男方應該送一只羊還是一只牛,本質上也是想象界的欲望,同時也是一種cost-and-benefit analysis。

法國作家、學者、精神分析學家雅克·拉康

羅曼蒂克是脫離物質的愛情嗎?

LSN | 但是這(彩禮)跟愛情有什么關系?愛情產生在婚姻之前,婚姻是需要物質來鞏固的,愛情也是嗎?

王好 | 我認為是的。立足當下社會,小到情侶去網紅餐廳打卡拍照,大到哪位明星大婚送了多少克拉的鉆戒,都是以物質來“鞏固”愛情的例子吧。我們不妨換一個表述,他們之間那種姑且被稱作“愛情”的關系是如此脆弱,以至于需要這樣的方式來“鞏固”。

LSN | 我跟王好的想法可能不一樣,我認為婚姻需要物質來鞏固,但是愛情不一定需要物質來鞏固。比如一些選擇不結婚的情侶,他們會需要彼此的陪伴,但不一定需要物質來鞏固情感,他們本身的感情就應該是很堅實的。我相信,他們即便是獨自生活也是能夠自我滿足的人,因此在一起也不太需要物質來“鞏固”。亞里士多德認為,人與人之間的情誼可以分為三種:一種是建立在功利基礎上——因為別人能幫助我們就喜歡他們;一種是建立在快樂的基礎上——因為別人能讓我們快樂就喜歡他們;一種是建立在美德基礎上——因為他們品德高尚而喜歡他們。因而除了功利之外,還有快樂與美德的選擇。

王好 | 我還是堅持自己的觀點,不管愛情是否進入婚姻殿堂,我們生活在這個物質社會之中,就沒有辦法避免消費等問題。并且不同couple、不同個體的想法還是很不一樣的吧。

LSN | 你的觀念挺存在主義的,但是我覺得愛情恰好是整個物質社會當中唯一不存在主義的事物。(笑)

清揚 | 補充一點關于物質的論題。有一個同學曾分享,她眼中理想的愛情是兩個人天各一方、相隔甚遠,可能很久都不見面,只通過寫信來溝通感情。這種感情好像跟現代社會有點脫節,但這的確就是她向往的愛情。我想通過她的愛情觀表達的是,在不同人的觀點里,所追求的愛情是不一樣的。但我們不能排除這樣一種可能,即游離于物質生活以外、純粹柏拉圖式愛情在現當代社會的存在。

再者,有關先前王好提出的鏡像理論,這個理論與社會學概念里的social self有些關聯。在社會學“自我”的定義里,提到“the looking-glass self”這一概念,與鏡像理論相似,它指的是,每個人的情感好像是一面鏡子,其實情緒并非由自己產生,而是對他人情感的折射。

然而,我們不可否認的一點是,我們永遠無法觸及到鏡子的另一面,無法真正察覺到對方的真實情感是怎樣的。鏡子中折射出的他人情感,源于猜測,也就是說,我們的情緒實際上源于對他人情感的猜測。舉個例子,好比你在和愛慕的人一起吃飯,你一定希望保持一個輕松愉快的氛圍。于是你會細心觀察對方吃飯的動作、表情、神態——有沒有在笑——來猜測對方是否在享受這一頓飯,進一步而言,是否享受和你相處交流的時間。

但是,這種猜測始終是不確定的,而這種不確定性,很容易造成雙方的情感不對位。一方在交往中所讓另一方感受到的欣喜期待,很可能并非他內心的真實感受。所謂“海王”正是如此,可以通過一系列假性表現,讓多個曖昧對象同時誤以為他“專一且認真”,從而導致僅單方面的“羅曼蒂克幻想”。

所以我的觀點是:假性親密關系的廣泛存在,是因為情緒本身的非主體性來源,以及對他人情感猜測的不確定性。

既然在愛情和親密關系中,確實存在自我投射。如何打破“鏡子般的愛情”,即僅單方面的羅曼蒂克幻想?

LSN | 我可不可以這樣理解,是不是因為我們并沒有在親密關系之中好好溝通,才導致了我們進入無限的猜測之中,造成了鏡子般的愛情呢?如果我們學會在親密關系當中好好溝通,是不是就能夠避免?

王好 | 我覺得做不到。因為你是一個欲望主體,我是另一個欲望主體。自我永遠無法穿越鏡像認識真實的他者。拉康理論之強大,就在于他自斷后路,讓人無法證偽。

LSN | 對。我想說的是拉康在現代心理學當中其實是比較邊緣的理論,現代的心理學說觀點傾向于,在親密關系的之間伴侶學會好好溝通,是能夠盡量去消除一些誤解的,甚至有一整套的親密關系相處指南,讓人們能夠學會如何去溝通。

就像你說的拉康的觀點斷了所有的后路,可能這才是現代心理學當中不太提倡的那一個部分,無法證偽也是缺乏科學性的那個部分。

清揚 | 我贊成LSN的觀點,既然“鏡子般的愛情”是由對他人情感猜測的不確定性導致的,那么這種猜測最好的解決方法就是真正坦誠的溝通。如果我們想理解對方內心真正的想法,只有通過對方來告訴我們他到底想的是什么這一條途徑。所以坦率且真誠的溝通是一個很重要的因素。

但是,這同時也存在一個問題——并非所有人都具有這種良好溝通的能力。有的時候,溝通并不妨礙虛情假意話語的存在。而不處于同一思想深度的人,又或是三觀不合的人,即使坦誠交流也無法真正理解或是迫使自己接受對方的思想。因此,我認為,達到羅曼蒂克式愛情的前提之一,即我們所尋找的另一半需要是與我們思想深度一致且三觀契合的人。

LSN | 我同意你一部分,我會覺得說即便是三觀不那么契合,但如果兩個人坦誠、誠實,學會了好好溝通的技巧,也可以獲得一份親密感。

王好 | 我想對你的觀點提出一點質疑。上英文課時,導師和我們探討,為什么中國人寫出的英文會比較Chinglish?因為中文是高語境(high-context)語言,中國人講話傾向于含蓄、委婉,而英文是低語境(low-context)語言。我們假設一個high-context的女生和一個low-context的男生在一起了,男生直白地問女生情人節想要什么禮物,女孩說“你猜我想要什么禮物?”這個案例就是一個exception。

LSN | 我很同意你說的高語境和低語境語言的不同的模式,并且這種模式塑造了我們的思維。許多語言學家的觀點也傾向于認為人習得的語言會重塑人的思維,因而在中文語境下,我們會選擇迂回的方式去表達,或者常常覺得自己的話語是不言自明的。學會溝通恰恰是在學著打破這一思維習慣,在意識到這樣的語境障礙,并重塑自己的思維之后,再來改變我們的語境語言。我覺得這是可以做到的。

王好 | 對,我的質疑其實有點為難你的觀點了。不過這份質疑還可以延伸到代溝問題等等。如果要用拉康的理論說明問題的根本,那就是我們在欲望著他者進行無摩擦的溝通。

LSN | 我覺得你對于溝通比較悲觀,我是持一個比較樂觀的態度。跟長輩也好,完全不同的背景的人也好,通過溝通是可以達到理解,甚至跟家人和解的。這是一個不斷學習的過程,通過學習,是可以消弭這樣的障礙。你可能是比較悲觀的態度說,即便無論再怎么溝通,有些障礙是一定會存在的,可能這就是我們兩個觀點不同的地方吧。

王好 | 悲觀不是最讓人絕望的事情,I shall ask, “what if it’s the truth?”

雪瑤 | 關于溝通,我覺得人和人在相處過程中一定會產生矛盾的,如果我們通過溝通能夠縮小甚至化解之間的障礙,就可能繼續維持一個穩定的關系;而如果溝通確實難以達到成效,或者反而激化了兩個人之間的關系,那么可能就會導致關系的破裂。溝通有成功也有失敗的例子。

LSN | 雪瑤的意思是——兩個人不太契合最后導致分手,就一定是失敗的溝通導致的?我覺得不一定。一個成功的溝通其實是可以達到互相理解的狀態,但兩個人決定到底要不要維持這么一段關系,這應該是兩個事情。

雪瑤 | 我覺得親密關系的建立和維護就是場交流。當一段關系發生問題時,具象溝通的重要性就凸顯出來,甚至可以決定關系的走向。但兩個人要不要保持關系,不只是單純的具象溝通決定的,而是背后更寬廣的交互程度。

除了溝通不暢,是否還有其他因素可能會導致親密關系的破裂?

小張 | 會不會有一些人為無法克服的?比如說天災人禍,這種客觀上一些社會因素,比如說現在內卷就是階級差距,貧富?或者比如說疫情帶來的隔離,異地?這些溝通之后仍然發現個體力量無法改變的事情?

LSN | 我覺得也有可能是兩個人步調不一致的時候。我知道就是我身邊的有一對情侶,女生是一個女權主義者,男生的狀況是他知道女權主義卻不太理解,兩個人因此分手。其實是兩個人成熟度不一樣或者說步調不一致,對同一個概念的理解不一樣也可以導致分手。

清揚 | 總結一下小張和LSN的觀點——社會環境的客觀因素和感情雙方的觀念不同,這兩點分別是社會學的兩個方面。決定親密關系破裂的因素,可以分為macro-level和micro-level兩大類。

Macro-level即社會整體層面的宏觀社會學,親密關系的破裂可以通過各種social factors來分析,比如小張所說的天災人禍、現階段疫情,就是social context的一部分,此外還包括文化上不同民族的歷史習俗、文化傳統,比如說東西方觀念沖突;經濟上的social stratification社會階級分化、貧富差距,如泰坦尼克號兩位主人公因所處階級不同對感情造成的阻礙等等。這一系列非個體可以改變的社會客觀因素,都歸于macro-level的宏觀社會學角度。

Micro-level即個體交流層面的微觀社會學,指在個體交往過程中,感情雙方因三觀不合等種種主觀原因而造成的交流不暢、關系破裂。當然,關系破裂也與感情雙方周圍的人有關系——并不僅限于二人交流之間的矛盾,同時也可能由于感情雙方與二者周圍一大群人之間的矛盾。比如同性戀可能受到父母家庭阻礙和社會輿論攻擊,從而使二人承受壓力過大、無法繼續,間接導致親密關系破裂。所以,從micro-level微觀社會學分析,導致親密關系破裂的因素,一者源于感情雙方的矛盾,二者源于感情雙方與周圍人群的矛盾。

正是macro與micro-level這兩大類因素的共同作用,導致親密關系的破裂。

親密關系中折射的是否是自我的滿足和滿足社會期望之間的平衡?

王好 | 謝謝清揚幫我們復習了一下Introduction to sociology(笑)。親友和社會對我們的期望,自我對自我的期望,都是desire。同時,自我也可以欲望社會,比如我們認為這個社會應該是怎么樣的,與現實社會形成落差,這不就是“我小心翼翼地伸出觸角,卻碰了一鼻子灰”嘛。另一個很有趣的現象是,上大學之前談戀愛是一種禁忌,上大學之后談戀愛就變成了一種necessity。這就是荒謬的世界呀!

清揚 | 這個問題和假性親密關系也有一定的聯系。有的時候,我們其實并非自愿希望進入一段親密關系,而是周圍的人、或社會輿論傾向來迫使你進入這段關系。比如前段爆火的《三十而已》,向社會宣告三十歲并不是決定女性的一道坎,過了三十歲仍未組建家庭便要被稱之為“剩女”,遭受“催婚”與周遭人的指指點點。反之,無論婚姻還是愛情,如果并非我們真實所求,被迫進入后,一旦發現這與我們想要的差距甚遠,就會陷入“一半推拒一半接受”的dilemma。所以這是一個“自己想要成為的人”和“社會要求我成為的人”之間的矛盾。進而引出一個問題,即我們究竟應該在愛情中始終保持自我,還是顧慮這種社會期許和culture goals。

小張 | 所以“社會人”真的存在嗎?要當一個自我的人,然后又要當一個滿足社會的人,所以現在有一個調侃“社會人”,有一點點屈從的意味,然后又有一點還想保持自我,同時還有余力調侃去調侃落差。我自己想要的就是理想嗎?社會需要的就是現實嗎?可以這樣等同嗎?換句話說,理想是一個既滿足我自己想要,又滿足社會需要嗎?然后現實是既不能滿足自己想要,也不能滿足社會需要的嗎?

王好 | 我覺得你想要的東西,是你真正的自我和社會對你的異化二者共同形塑的產物。但荒謬之處就在于,這二者是如此水乳交融,以至于我們無法區分。

小張 | 我明白你的意思了。還是鏡子,我看到的是我認為的社會真實存在。韓炳哲的《愛欲之死》,提到過產生抑郁或者是自戀,是因為過于注重自我。把這種自我的倒影當成是他者,而實際上他者是我們需要去真實擁抱的,需要去認識的。在現在新自由主義機制下,我們不是靠他人來激勵的,而是在他們的影響下在進行自我激勵。這比他人激勵更有效率,有一點自己嚇自己的那種意味。在這種情況下,加上消費主義特別注重效率,這種自我激勵就逐漸會演化成一種對各種東西的完美追求。我們沒有辦法真正地去接觸它,反而更加注重擁抱同類,因為這樣更完美,整個是自我的一個閉環,而不會產生任何的矛盾和不適。這樣愛情好像更有效率了,但實際上就是在這個過程中一切都被量化了,或者說變成一種模式被物化掉了。

王好 | 韓炳哲也有討論過現代社會的倦怠,這幾者都有關聯。

小張 | 每個人都是一個消費主義或新自由主義下的一個閉環,然后每個人就有一個自己的圈圈,最后社會也是這種一個圈圈,就沒有辦法兩個圈合并在一起變成一個大圈。所以給我這樣一種感覺,最后會是大家都是一種閉環的狀態。

清揚 | 在我看來,個人的圈與社會的圈并不完全無法融合在一起,事實上,這兩個圈無時無刻不是融合的。我們對于自己的認識和觀念就是由社會塑造的,比如對成功、對理想自我、理想人生的定義。就算是完全自我的人,這些觀念還是一定程度上反映了個體所處社會的影響和塑造。

舉一個例子,中國人獨有的隱士情懷,很難想象外國人也同樣具有。這是因為隱士情懷這一觀念,源于中國自古以來的文化傳統,有陶淵明的《桃花源記》,有“采菊東籬下,悠然見南山”這樣的千古名句,因而我們才有可能幻想這樣一個田園式的桃花源。如果從未受到過中國教育,桃花源又如何迸現入想象?

所以,我想表達的觀點是,就算是極度個人主義的理想,也是由社會塑造的,無法脫根于社會而論。因此,個人與社會的兩個圈自始至終是相互交融,相互塑造的。

小張 | 我同意,就是兩個圈實際上是可以融合的,但要在特定的文化的背景下,而且人真的是社會的產物。其實說到陶淵明,我覺得陶淵明可以不為五斗米折腰,放在今天我們的環境里真的做不到,為父母,為親人朋友始終還是去做這樣一個“社會人”。那個時代生產力還沒有像今天這樣發達,現在社會迭代這么快,現代社會關系網連接更緊密了,包括一些監控和社會規訓手段,讓每個人無時無刻不處在一種“網”的狀態下,實際上聯系得更緊密。我覺得之所以陶淵明越來越受到推崇,正因為許多的聯系實際上是被社會干預之后形成的。也許每個人心中都有這樣一塊凈土,逍遙世外安然自在。可能我也屬于比較悲觀的。

清揚 | 是的,陶淵明不為五斗米折腰這一話題,引發我想到了純粹的個人主義是否真正存在這一問題。我們每個人生活在社會上,或多或少都會有一些自己在意的人。一個人真的能夠隔絕于社會,把自己孤立起來,自成一片孤島嗎?在如今網絡發達,人與人聯系日益密切的現代社會,百分百的個人主義真的存在嗎?

王好 | 說到底還是自由意志這個classical debate。請允許我再提一句拉康——人一生下來就被異化了。

處在社會之中的我們,找到心中的羅曼蒂克中是想從中獲得什么?

從劇里嗑到劇外,cp亂燉拉郎不斷,仿佛嗑cp不僅僅是單純想看別人談戀愛的八卦吃瓜,更折射了我們內心的某些需求?“萬物皆可組CP”是出于一種怎樣的心理?嗑CP會幫助還是誤導我們認知愛情?現在許多戀愛單機/互動游戲,可以作為增加“他者”經驗的切口嗎?

清揚 | 在我看來,CP確實折射了我們內心對這種愛情的幻想與需求。很多人自詡是戀愛的“理論大師”,然而自己在現實中的戀愛卻還是“小白”一個。愛情從古至今都不是一個純粹取決于二人感情的論題。古時有“父母之命,媒妁之言”,有西域和親,有侯門似海;而現代社會有車房存款,有“鍍金海龜”,有985 211學歷光環。現實生活中,愛情總被社會附加了太多復雜的衡量標準,講究門當戶對,追求物質金錢。這種復雜性使我們在現實中談戀愛時會顧慮很多東西,產生很大壓力,讓找到理想的另一半變得更加困難。正是在這種背景下,CP使我們不必考慮現實戀愛的一切枷鎖包袱,滿足了我們對愛情的美好期許,成為我們寄托情感的載體。

LSN | 也有可能是內心有需求和我們自己對于愛情的既定想象,但這種想象沒有辦法在現實當中實現,于是寄情于CP。比如戀愛的單機互動游戲,它可能有其他的副作用,比如增加一些刻板印象,橙光游戲的劇情,往往是霸道總裁/麻雀變鳳凰這樣的母題。而這樣的刻板的想象又會反過來作用于現實中我們對愛情的選擇,因而在現實當中也會照著這樣的模式來進行?我覺得可能會有這樣的弊端。

清揚 | 我同意弊端這一問題。通過橙光游戲一類的途徑磕CP,非常容易使腦海里形成一定對于愛情的刻板印象,但往往這種“瑪麗蘇式”的愛情定式在現實中又是很難實現的,因而造成現實與理想中戀愛的落差感。

LSN | 我想提供一點信息,磕CP這個行為其實對于我們來說是有一定生理基礎的。有心理學研究提到,即便作為戀愛當中的局外人,我們看到賞心悅目的人談戀愛也會有多巴胺的分泌,也會有相同的戀愛體驗。其實這樣一種方式對于我們來說是更便捷的,不用付出一些其他的行動,就能輕易的獲得多巴胺的回饋。

王好 | 我想到了一個蠻有意思的點。比如羅密歐與朱麗葉的故事讓我們覺得愛情非常美好非常“神圣”。我們作為凡人,只能“在陰溝里”仰望,因為這是我們無法企及的“崇高”,或者我們有這個選擇,但是代價太高了。換言之,若處在相同境遇中,我們并不真正認同“生命誠可貴,愛情價更高”,因為殉情的cost太高。但是在嗑CP的過程中想象一下生死相依的愛情,這個cost就很低,是我們affordable的。

LSN | 代償心理是嗎?

王好 | 對,說到底人還是一直在做cost-and-benefit analysis。

清揚 | 如果將羅密歐與朱麗葉這樣的愛情故事也算作CP,那么CP其實可以引申到很多領域。不僅限于橙光游戲、明星CP,更大范圍上,CP可以包括所有電影、書籍、民俗傳說、藝術形象中的美好感情。人們在不同領域中對愛情的探索,也側面反映了我們在尋找一個便捷的方式來獲得這么一種想象的體驗。

LSN | 對,我也同意,其實我有考慮古人到底會不會嗑CP。因為古人也有書看,那也有可能嗑CP的。

既然有了游戲電視劇小說可以滿足我們對“羅曼蒂克”的需求,現實生活中我們是否還需要它?越來越流行的“一人份”是我們對于理想生活的追求,還是愛情幻想破滅之后的退守?“一人份” 會成為“新羅曼蒂克”嗎?

LSN | 我說一下我的疑慮,我覺得“一人份”的流行也有可能特別是女性對婚姻制度的反抗,因為如今許多社會規訓將愛情與婚姻連接在一起,當女性戀愛后就有很大可能被迫進入婚姻,而中間并沒有喘息的時間。這可能只是我的一個想法。

王好 | 結婚難,離婚也難。在中國的傳統父權社會中,我們聽到的總是丈夫休妻,且大部分女性覺得離婚是非常可恥的事情。婚姻早已淪為傳宗接代的工具,被賦予了很多原本不屬于它的東西。

單身主義、組團養老的出現就是對傳統人生軌跡的抗議,越來越多的人用行動告訴我們“人不是非要結婚不可的”。百十年前魯迅先生就發出了“向來如此,便對么”的質問,至今仍具啟迪意義。另外,講到結婚生子,事實上有大一部分女性是后悔生孩子的。“母性”變成一種束縛,一種表演,一種壓迫,卻被裹上“義務”的頭巾。

LSN | 我可能把大家想法帶偏了。仔細看了一下這個問題的設置,是想說不僅僅是婚姻,為什么有些人連戀愛都不想談,想一直單著。其實我也不太清楚,但是為什么連戀愛都不想談?因為如果是說的是婚姻的話我能夠理解,但是愛情的話這方面我可能不太清楚。

清揚 | 回歸到這個問題上來,我認為,“脫單太難的被動無奈”和“個人即自由的堅守”——這兩者并不是脫節的,它不是非A即B的關系,而是兩者的結合。奉行“個人即自由”的信念,是認為一個人可以過得更好,目的是增加生活幸福指數。這一目標同時也增加了選擇對象的難度,因為對愛情的追求很高,希望愛情能促使一個人本身就過得很好的生活更上一層樓。然而事實上,這樣一種愛情是很難找到的。愛情固然能帶來快樂、甜蜜、陪伴,但隨之而來的也有煩惱、分歧、爭吵,顧慮到這種負面情緒的愛情成本,會使一個主張“個人即自由”的人更加堅定了“一人份”的信念。可能降低一點標準是完全可以找到對象、進入戀愛關系的,但是,如果降低標準后的戀愛會破壞原本的生活質量,那何必自討苦吃呢?簡而言之,正是因為通過堅守“一人份”來保持幸福指數,所以眼光越來越高,從而導致脫單越來越難。因此,二者是相互促進、相互融合的。

LSN | 清揚的觀點是說,親密關系可能會降低個人的獨立度,是這個意思嗎?因為你說戀愛可能會使我們原本個人的一個美好生活的質量下降,所以就戀愛就導致了我們的獨立度下降。就是因為它會影響我們的生活,所以導致我們不想談戀愛。

清揚 | 這樣說也有一定的道理。兩個人在一起,難免會受到對方情緒的影響。對方的感情投射在我們身上,因而我們不僅要顧及自己,還要顧及對方。所以一旦二者進入一段親密關系,承擔的就是雙方共同的情緒。因而我認為,找到一個同頻的人是很重要的,同頻意味著可以減少情感互斥的狀況。但是在萬千人海中找到一個同頻的人,自然是有很大難度的。感情難免走入誤區,此時便會降低LSN所提及的那種獨立度。

清揚 | 我想引出一個問題,其實戀愛這個論題自古至今都存在著。但現代化社會和古代最大的區別,可能就是無處不在的網絡了。你們認為,在現代化的社會中,網絡起到的更多是增進還是疏遠親密關系的作用呢?

從網絡增進親密關系的角度而言,網絡能夠促進溝通的順暢性,減少時間、空間的距離成本。得益于電話短信、微信消息、視頻語音,很多分居兩地的異地情侶,抑或是由于疫情隔離而不得實際見面的人,都可以輕松交流、互道晚安,這樣是能夠增進感情的。

但從另一角度而言,網絡又是會疏遠親密關系的。一方面,網絡跨越時空距離的功能,減少了當面溝通當面交流的機會。譬如我和舍友在同一屋檐下的不同房間,實際上只隔了一道墻的距離,但因為網絡的便捷,我們可以不出房門就微信溝通。然而,這也導致了即使我們都待在屋子里,也可能一天都沒見面。另一方面,網絡的發達給予我們豐富的自我娛樂活動與空間。我們可以通過網絡社交、綜藝游戲來填補現實生活中對社交和親密關系的需求。因此,進入戀愛關系就喪失了必要性與迫切性,就像一句網絡俗語說的,是瓜不香了還是手機不好玩了,干嘛一定要談戀愛呢?

基于這兩種觀點,你們認為網絡更多是增進還是疏遠親密關系呢?

小張 | 我能說其實也分人嗎?感覺實際上網絡滿足了一部分內向或者社恐患者的溝通需求,現實生活中好像這些人不太喜歡或者在表達上可能有一定的困難。但是在網絡上可以使用表情包,發圖片這樣幫助氣氛活躍,內向者在這個過程中好像更自由一點。即使外向者,我覺得這個事情好像也是分人,不同的人對親密關系的需求有差別。對一個不善于表達自己或者距離比較遠的人,網絡應該是對親密關系有一定的幫助。但是如果出現問題,其實還是一個溝通本身的問題。然而不知道網絡會不會改變人,一部分人從外向變成了內向,甚至過分內向成了一個依靠鏡子自洽的閉環,反而讓親密關系更遠。

王好 | 從前媽媽敲著門喊你吃飯,現在發一條微信消息,上面兩個字——“吃飯”。這大概就是現代化對親密關系的影響吧?從前,書信要幾個月才能到達,我們都不會覺得慢。現在消息只要晚回了5分鐘,我們就覺得慢了。這就是非常典型的“現代社會人”的煩惱——消息傳播在時間維度的確變快了,在我們的想法中卻變慢了。

LSN | 有一個相關研究,說的是網絡可能會降低人們對身體親密度的需求。也就是說研究者發現使用網絡時長較長的人,相比于其他的使用網絡沒那么頻繁的人,可能會對身體親密度的需求下降,由此肯定會影響親密關系的。

小張 | 但是Tinder,陌陌類似的交友軟件,實際上是促進了身體親密度?還是看大家對親密關系怎么定義了,是否包含那愛情三個因素了。

LSN | 其實這個研究是一個 longitudinal study,并且研究了三代人,從代際上看身體親密度的需求是下降的,也就是說我們年輕一代來說對親密的要求是下降的。當然年輕一代里面肯定也有通過使用網絡交友找到伴侶或者對親密度的要求更高的人,但是整體來說是下降的一個趨勢。

清揚 | LSN提到的身體親密關系,是親密關系的一種。但是,我認為對于年輕一代而言,互聯網還引入了一種新型親密關系,是獨立于身體接觸之外的。老一代人的浪漫是在月光如水的夜色下手牽手散步看月亮,但年輕一代的浪漫或許是對著屏幕,在電子游戲里手牽手一起打怪升級。“網戀”也是互聯網所帶來的新型親密關系的一種,對一面都沒見過的網友“瘋狂心動”、“陷入戀情”的大有人在。這不禁引人深思,身體接觸是親密關系的必要條件嗎?那些“見光死”的網戀人群,又如何解釋之前基于網絡的曖昧心動?總而言之,我認為,在引入網絡的現代化社會中,親密關系變得更加復雜,我們需要分類來討論。

我們怎樣才能讓愛情更理想?怎樣才能找到自己的羅曼蒂克?

清揚 | 就我個人而言,是非常重視愛情中非物質性、理想化的那一部分的。社會規訓并不適用于所有人,緊隨潮流也未必能找到自己的羅曼蒂克。不管現實社會期望我們怎樣,每個人仍然需要對愛情有一個自己的定義。在進入一段感情前,我們應該思索——自己真正想要的感情是怎樣的,想從感情中獲取什么,感情在我們的人生道路上處于一個什么樣的位置。

最后,我想說,羅曼蒂克并不是千篇一律的,希望我們每個人都能傾聽到自己內心深處的聲音,那便是屬于自己、獨一無二的羅曼蒂克。

LSN | 愛情是千變萬化的。對于我個人來說,想象中比較完美的愛情,也是我自己想要追求的愛情——就是能夠盡量地與社會規訓相隔絕,然后向內探索自己,在向內探索自己的過程中,獲得與伴侶良性的溝通關系。

王好 | 我想,每個人都在尋找自己心中的羅曼蒂克吧。到這里,我卻開始反思“消亡”這個充滿predetermined意味的詞本身,反思這部敘述史本身——一個不存在的國度消亡了,潛逃出來的人們踏上了尋求這個國度的征程。

想起《荊棘鳥》中所言:“鳥兒胸前帶著棘刺,它遵循著一個不可改變的法則。她被不知其名的東西刺穿身體,被驅趕著,歌唱著死去……只是唱著、唱著,直到生命耗盡……但是,當我們把棘刺扎進胸膛時,我們是知道的。我們是明明白白的。然而,我們卻依然要這樣做。我們依然把棘刺扎進胸膛。”

References

《假性親密關系:你們分手,可能是因為沒有真正在一起》

https://www.sohu.com/a/320416133_563944

《戀愛的季節來了,你想好了嗎?》https://www.sohu.com/na/437807810_611314

《當代自戀,“那么普通,又那么自信”》 伊娃·易洛斯《愛,為什么痛?》

韓炳哲《愛欲之死》

統稿 | 張蕊嘉 王雪瑤 辛美儀

圖 | 來自網絡

審稿 | 李文軒

原標題:《圍爐小炒:羅曼蒂克消亡了嗎》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司