- +1

9.1到9.3,國綜不學流量那套就對了

原創 毒Sir Sir電影

2021開年黑馬出現。

開播即沖上9.1,現在升到9.3。

但,它也太“不爭氣”——

不請流量。

不炒話題。

不造熱搜。

這么一檔良心國綜,Sir真心希望更多人看到。

戲劇新生活

導演嚴敏。

這個名字出現,幾乎是優秀質量的保證,且,又是不同花樣的“優秀”。

節目里沒有所謂的評委,倒是有“主任”:

發展委員會主任,黃磊,負責拉人、攢局;

藝術委員會主任,賴聲川,負責藝術指導,核驗作品;

劇團制片主任,喬杉,負責掌管“財政大權”,俗稱,管賬的。

很明顯,節目沒有走那種爛大街的選秀式成功學雞湯路線。

別搞那些花哨的“跨界”——

主任,必須是專業的。

嘉賓,也必須是有料的(不是有流量的)。

明星有,比如委員會委員之一何炅,飛行嘉賓梅婷、馬伊琍等。

都手握強大戲劇背景。

再看你們“不太熟”的嘉賓,都是作品比名字響。

劉曉曄,代表作《兩只狗的生活意見》。

從業20年,北舞音樂劇系教師。

吳彼,代表作《暗戀桃花源》。

國家話劇院演員,烏鎮戲劇節得獎常客,擔任過戲劇節評委。

劉添祺,代表作《雞兔同籠》,拿過烏鎮戲劇節“青年單元”最佳。

新晉冠軍,自編自導自演的青年創作人。

另外還有全能戲劇人趙曉蘇、偶劇大師劉曉邑、戲劇博士丁一滕。

雖說都是業內的老炮或新銳,可確實知名度低。

除了《愛笑會議室》的修睿之外,沒幾個熟面孔——

真·無名真人秀。

這些人聚在一起要干嘛?

嚴敏想要的,很老派。

卻在這個追逐套路的時代,越來越顯得“先鋒”。

——真實。

什么是真實?

之于戲劇這傳統領域,嚴敏要的就是一場逆勢而為的溯源實驗。

所謂溯源,就是還原行業本色。

節目即日常——

創作、排練、演出。

兩個月時間,完成不少于十場演出。

所謂真實,也是逼出行業之殘酷。

四種“真”,Sir逐個說。

第一個,戲劇人面臨最大也最日常的挑戰還是……

真!的!窮!

節目就差把“沒錢”倆字寫在屏幕上。

吃,得向節目組買。

除了偶爾“主任們”請下館子,嘉賓們平時吃的最多的,青菜煮掛面。

住,也很隨性。

有條件時住民宿,條件不具備時就地睡簡易床,就為迅速投入排練。

嘉賓全程不許花自己的錢,只能花通過演話劇賺來的錢。

可劇場租金貴。

烏鎮,大劇場3萬,小劇場1萬起,兩天起租。這還是黃磊打過招呼、喬杉出面談下來的價格。

得知這一殘酷真相的戲劇人們懵了,才反應過來——

這是上了“賊船”了!

不但得完成內容,還得負責內容運營、商務對接、線下銷售……

簡陋的條件也逐漸暴露出戲劇人第二種本質。

真性情。

劉添祺,作為19年榮獲烏鎮戲劇節“最佳戲劇獎”的青年導演、演員。

有編劇才華,可性格卻是社恐本“恐”。

第一次演出前,他被舞臺監督催劇本,緊張到嘔吐。

好理解嘛。

作為一名年輕導演,在眾多前輩面前,自覺經驗太少,顯得局促、沒自信。

為了不拖后腿,他盡量找活干,自己制作了小道具,但羞于拿出來。

多虧修睿在中間溝通。

修睿呢。

看似不修邊幅,其實心思很細。

沒參加過這類24小時綜藝的他,顯然不適應一整天戴著麥(說的所有話節目組都能聽到),沒有私人空間。

于是和自己經紀人碎碎念。

吐槽行程太忙,根本沒時間做飯,飯都吃不飽。

我現在就在“監獄”里

但吐槽完,也知道自己不占理。

并且也不想搞特殊,畢竟其它嘉賓人都挺好的。

像極了不想寫作業(工作),但又硬撐著完成的我們。

Sir終于懂了。

為什么節目里明明是一幫幽默逗趣的人,彈幕卻總是想“哭”:

戲劇人表示邊笑邊哭

為啥很好笑我卻哭了

節目名早就劇透了,《戲劇新生活》。

——它不僅要搭起一個戲臺,更要展示他們走上臺前,每個人要先做好的一臺“戲”。

那臺叫做“生活”的戲。

如何平衡好這兩個舞臺?

也沒有別的妙招,就是這么多年積累下來的:

真實力。

戲劇人看起來是一群追夢的人。

追夢,就是不顧一切向前奔嗎?

不。

談夢想前,先有對抗生活雞零狗碎的實力。

沒錢買道具?行,自己做。

木偶戲出身的劉曉邑,找來各種廢品,做成舞臺道具,變廢為寶。

橡膠手套可以做雞冠,玉米葉做雞尾巴,水桶做哥倫布的帽子……

輕松搞定。

實現夢想后。

還得有保證夢想不被生活磨滅的毅力。

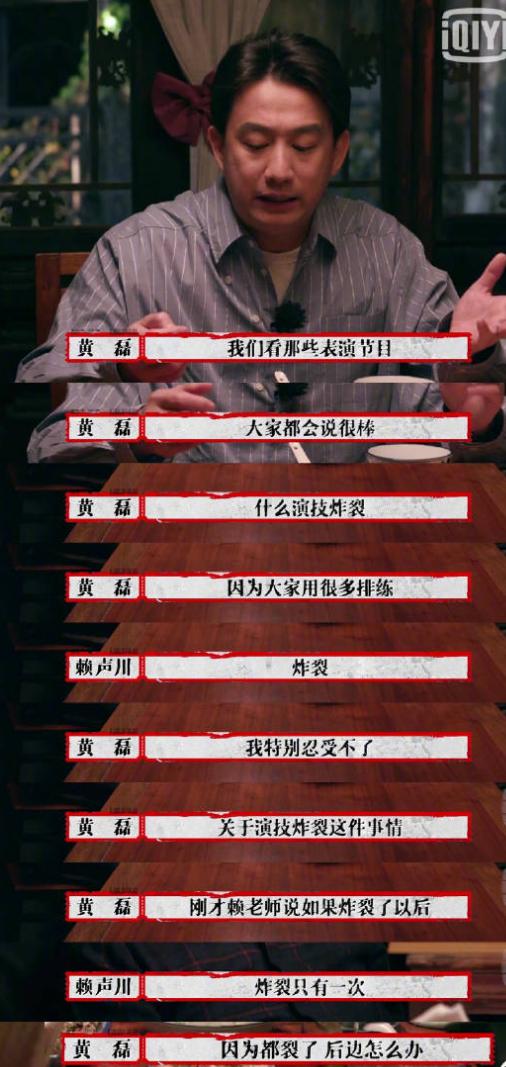

Sir注意到一段對話有意思。

出自兩位圈內大佬。

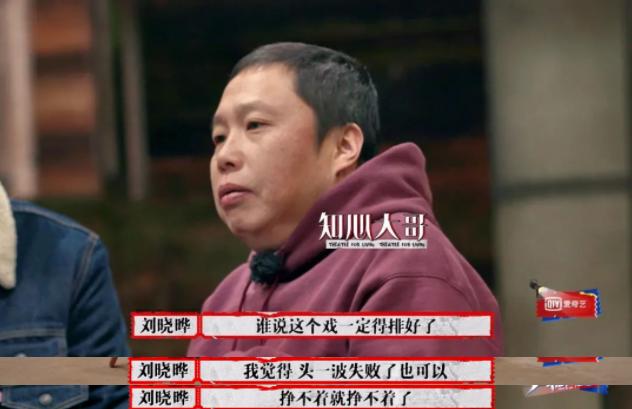

先是最有經驗的劉曉曄,敏銳察覺到排練時年輕人的情緒都很緊繃。

忙完一天,大伙吃飯時他開口了。

不著痕跡地寬慰年輕人:

有限條件下,失敗,也是勝利——

誰說這個戲一定得排好了

我覺得 頭一波失敗了也可以

掙不著就掙不著了

另一位大佬意見不同,當場反駁。

吳彼覺得,戲的優劣確實很看生產周期。

但因為目前這個缺經費的情況,第一炮必須打響。

第一炮必須得硬

誰對誰錯?

劉曉曄從心理上寬慰后輩,撫平情緒,鼓勵他們更自信;吳彼則從專業上立標桿,說的正是作為專業戲劇人,你的實力得配得上你吃的那口飯。

盡管方向不同,他們的觀念都殊途同歸——

排除雜念,保持專業上的專注。

因為他們自己,就是靠一次次“失敗”,和一次次重新“硬”起來,走到今天的。

你別看這幫戲劇人,平日里排戲逗貧兩不誤,梗張口就來。

真開始排戲,一個比一個正經。

因戲份吃重,且非戲劇專業出身,修睿偶爾會忘詞。

團長劉曉曄收起笑臉,一臉嚴肅。

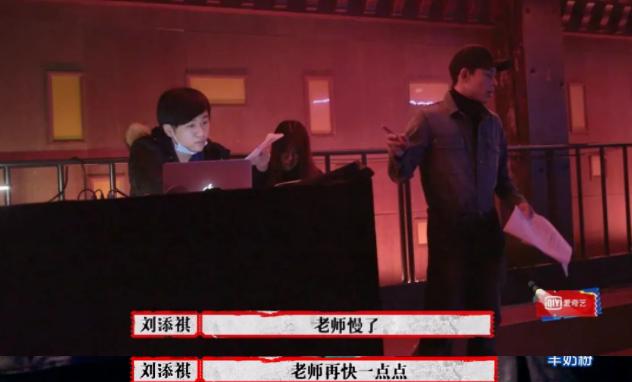

另一個演員,平日里總怯場的劉添祺卻狀態奇好。

臺下羞澀大男孩,臺上秒變王者。

可彩排時,他依然和工作人員仔細摳流程。

一句臺詞后進的音樂,也大有講究,快了慢了都不行。

光是鏡頭前呈現的,就重排了兩三遍。

這樣較勁的結果是什么?

Sir想說說目前節目里印象最深的劇目。

劉添祺自導自演的《雞兔同籠》。

初看有點摸不著頭腦。

父親被禁錮在房間里,女兒前來探望。

為啥?沒說。

全過程,就是父女間瑣碎的閑聊:

女兒聊生活瑣事,父親給女兒講數學題(雞兔同籠)……

整整27分鐘。

到了最后一分鐘,所有戲劇鋪墊終于爆發——

爸爸,是入獄服刑犯。

女兒來探望,不是聊家常,而是為了告別。

父親堅持不懈地給女兒講數學題,因為這已經是他能為女兒做的最后一件事了……

當女兒終于會做這道數學題,爸爸努力控制著嘴唇的顫抖。

含著淚笑了。

屏幕前的Sir和臺下的觀眾一樣。

不自覺地跟著抹眼淚。

只有這一刻動容嗎?

不對。

戲劇魅力就在于,現場沖擊越大,它給你的回響就越持久。

哭過之后,是更多問題襲來——

明明只有父親在籠里,為什么叫“雞兔同籠”?

只有一個人在籠里嗎?

那是兩個人?

還是說,更多人?

……

這些感受,現場欣賞過戲劇的都懂。

但在Sir看,《戲劇新生活》最重要的還不是戲劇本身。

而是用一種更親切的形式,走近那些被貌似的高冷排除在外,從沒欣賞過戲劇的人。

我們國家,戲劇普及率還很低。

節目第一期,黃磊就提出了一個問題:

即,現實生活中,單純靠戲劇能不能賺到錢?

一個殘酷的事實是,戲劇人普遍反映,演話劇維持不了生活。

因生計所迫,他們中有的試過轉行。

吳彼就曾干過別的行當,賣過飛機票、火車票。

賴聲川則用自身證明了,戲劇是能賺到錢的。

但吊詭的是——

但是其實如果你的目的是賺錢

就可能不可以

什么意思?

他說的,正是這一行最難能可貴,也最殘忍的“真”:

真心。

別以為簡單。

簡單的二字放在這個時代,可能會壓垮很多人。

節目中劉曉曄講了自己在排的一出戲,小馬春麗的故事。

一匹叫春麗的賽馬,身材矮小,一輩子沒贏過。

但它成了全日本最紅的一匹馬,正是因為他的失敗,讓許多人聯想到了平凡的自己。

“失敗”到底,就是“成功”。

這是一個勵志劇嗎?

當然不是。

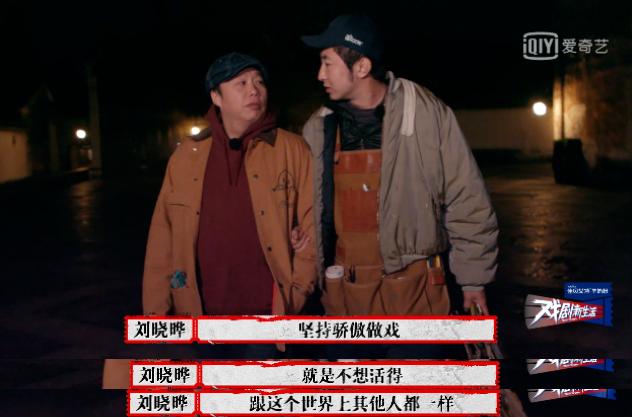

這甚至可以看作是所有戲劇人的自嘲。

他們就在節目中被壓垮過。

有一幕讓屏幕前的Sir心酸——

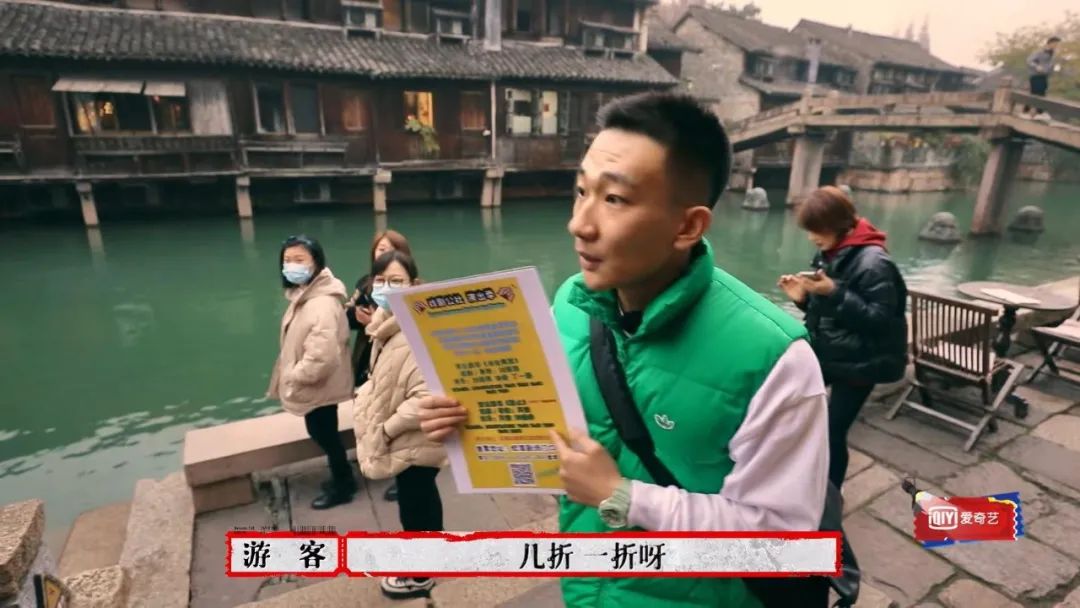

演員吳昊宸上街賣票。

大家認真排戲一周,一天內反復調動情緒,輪番演上四五場。

演員們已經做好了抵達極限的準備,就等觀眾進場。

吳昊宸不可以說不賣力。

有的游客,聽說有個戲能看,也表現出興趣,可一提到買票支持,紛紛擺擺手作罷。

因為已經臨近開場,吳昊宸便打折賣票,甚至說讓觀眾“看著給”,就為劇場能不空著。

游客調侃他,“幾折,一折呀”。

原價100塊,一折,10塊。

賣出去幾張?

劉曉曄和吳彼的《出山》,無論劇本還是表演,都稱得上業內上游。

臺下八個人。

還是“不少了”。

不怪觀眾不識貨,確實是大部分人對戲劇這門藝術缺乏了解。

就像第一期那個小賣店老板一樣,好多人從小到大,就沒聽說過這個東西。

話劇這個東西

從小到大

好像沒經歷過這種東西

對于陌生的藝術,普通人往往是又生又怯的。

大家缺少的不是看一出話劇的錢,而是走進劇場的機會。

你要問Sir,戲劇有未來嗎?

一定有。

Sir并不只是在鼓勵。

比如前兩天一個微博話題:

這是疑問句,證明還有探討空間。

的確,演藝圈內許多嘗試似乎被打破了。

就拿演員來說——

曾經的演員,在作品中表演,在生活中就是普通人。

現在的“演員”呢?

他們在熱搜上表演,在采訪時表演,在生活中表演。

唯獨,舞臺上不會演。

但,這能證明演藝圈門檻越來越低嗎?

不。

是這個圈子更大、更雜了。

是“演技”這個詞,被稀釋了。

事實是,無論環境、語境怎么變。

那些真正把表演當成信念,并一直懷揣信念,安靜磨練手藝的人。

不一定是在行業金字塔頂尖的一群人,但一定是最難以被看見的一小撮人。

“真實”是會冒犯人的。

《戲劇新生活》的意義不僅是把他們拉到鏡頭前。

它想讓你看見,“執念”的價值。

甚至,再扎心一點。

讓你看看——

這些人和大多數麻木的“我們”,怎么不一樣。

節目向外界拋出的問題,也不僅在于“戲劇到底有沒有未來”。

而是。

如果一群真正想以真心換取真心的人,必須退至邊緣;

如果一些真正值得被推崇的品質,必然被逼到角落。

你,是否愿意向他們邁一步。

本文圖片來自網絡

想看的,愛奇藝有

編輯助理:布拉德特皮

原標題:《9.1到9.3,國綜不學流量那套就對了》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司