- 9

- +1199

代孕為何讓人如此不安?精神分析與生存論視域下的生育問題

最近關于藝人代孕的新聞激發關于性別與階級剝削的大量討論。引起人們憤怒的一個顯而易見的原因是生育對女性的身體會造成很大損傷。但是,這是讓人感到憤怒和不安的唯一的原因嗎?

除了子宮之外,身體器官向來就處在工具化商品化中,體力勞動者出賣身體,腦力勞動者出賣大腦,在今天,情緒也可以買賣,比如葬禮上的代哭,吃播的代吃食物等等。在過去家務勞動是妻子/母親負責的,甚至被意識形態塑造為女性的天職(比如黑格爾就把女性稱作“家神”),但在今天家務外包已經是一件被普遍接受的事情。奶媽、育兒嫂,生育之后的各種育兒過程早就被商品化了,那些母親離開自己的孩子到城里給有錢人帶孩子,這和代孕一樣是一種跨階級剝削。在馬克思主義的語境下,生育也就是對勞動力的再生產,在這種視角之下,對女性生育功能的剝削和對工人勞動力的剝削并無二致。

一、生產與生育

從一開始,“生育”就帶有“生產”的曖昧屬性,倘若我們將身體器官看做一種可供自由支配的所有物,那么似乎沒有什么能阻止我們去自由地運用它。馬克思主義對代孕的批判同樣也基于對器官的“物化”預設。但除此之外,生育這件事本身就被一種神秘的禁忌籠罩著,即使用技術手段(比如凍卵技術)剔除對女性身體的傷害,非“自然”地出生本身似乎也會造成一種倫理恐慌。為什么唯獨討論代孕(還有討論性產業的時候),會陷入一種神秘的恐慌中呢?——生育和性本身或許還有些未被充分討論的、成問題的地方。

如果我們愿意直面這個問題,那么對生育的神秘化有至少兩種的解釋。首先是馬克思的歷史主義的思路,生育的神秘化是和某種特定的意識形態相關的,而這種意識形態又是被某個特定的社會的物質基礎所決定的。或許我們會在一個特定的歷史時期,或者人類學樣本中發現例外。

又或者我們可以想象:隨著技術和社會關系的變革,以異性戀為基礎的家庭可能會面臨瓦解,在那之后,生育可能和性斷絕關系,自己不想懷孕的人可以靠人造子宮來完成,家庭也要被重新定義。生育被徹底還原成一種生產,生命的誕生僅僅可以通過技術手段來完成,那附著在新生命上看不見的愛欲,僅僅被記載在在歷史的某一頁之中。

站在歷史主義的視角,我們會有一種作為解決手段(as solution)的想象:現今社會的一些性別的、階級的矛盾,可以通過技術和社會關系的變革來消除,技術仿佛是拯救我們的苦難的真神;但是,技術還喚起我們另一種更為不安的想象,即作為問題的想象(as problematic)的想象,它遍布在各種反烏托邦的文化產品之中,它質疑著技術或制度所帶來的美好未來,甚至作為解決手段的技術到來后的世界可能比原有的世界更為糟糕。

這兩種想象總是如影隨形,我們既希望技術能夠解脫生育和性所帶來的苦難,但另外一方面又對此有深深的懷疑和焦慮,用一句俗語說,就是害怕“潑洗澡水把孩子也潑出去了”。在人們的直覺里,仿佛有有一種看不見的東西籠罩在性和生育上面,這種元素無法被化約為某種特定意識形態/文化形態,而是某種介乎于文化和自然之間的東西。

而這種介乎于文化和自然之間的東西,最典型的例子就是人類學家列維斯特勞斯所發現的“亂倫禁忌”。亂倫禁忌并不是一種生物的本能,它在動物界很常見,但它也不是一種特定文化的產物,因為它幾乎可以在所有人類部落中被發現。如果一個人僅僅運用頭腦思考,永遠無法知道為什么一個人不能和親屬性交,但是幾乎每個人都知道這里有一個禁忌。為了解釋這個禁忌,人類創造出各種各樣的神話,從民間故事里兄妹亂倫被上帝詛咒的神話,到現代科學優生學的神話,但是并不是這些解釋產生了亂倫禁忌,而是亂倫禁忌造就了這些解釋,這些解釋都不能作為亂倫禁忌的終極依據,而只是它的一個結果。

這不也是在生育的議題上出現的一種無意識的焦慮嗎?這種焦慮的真正原因如同亂倫焦慮的原因一樣,部分處于無意識的層面,我們并不能真正地把它付諸言語,只能以一種道德的說辭來表達對它的恐懼。而且這種恐懼將會導向一種想象,幻想技術和制度的變革能給我們徹底的解脫,但同時又在此問題上陷入莫名的不安。尤其懷孕涉及到身體內部的黑暗領域,我們的視覺聽覺等“理性”的器官并不能覺知到它。懷孕是一種極為焦慮的體驗,因為涉及到我們身體的最內在被他者所侵入和擾動,女性在懷孕的時候不只是面臨著身體上的痛苦,而且還面臨著作為女人-母親主體的深刻困惑,她必須在與這個黑暗中和他者的關系中重新回答“我是誰?”的問題。正是這種無法名狀的焦慮,讓生育成為了各種文化/意識形態/神話——關于親密關系、家庭、母親、愛情——的寄居地,各種話語賦予生育諸多意義,讓它籠罩在一種神秘之中,但在諸多意義之下,卻是一種純粹無意義的創傷,一種與他者遭遇的原初焦慮。圍繞著生育的各種意識形態的神話,或許反映的并不只是一種特定的社會關系,而且還是對無法被話語象征化的創傷性內核的一種想象性的回應。

二、存在的焦慮

某種意義上,生育焦慮涉及一種時間性,一種有關起源與未來的不安意識。生育不只關乎當下的身體,同時也關乎后來的世代;而作為誕生的新世代,關于生育的記憶則被追溯為他的起源。這樣看起來,生育本身似乎就是一根長長的臍帶,它將所有人聯結起來,聯結成為人類,在世代更迭中保持自身同一性的人類。因此,在生育中所誕下的不只是某一個體生命,它還使人作為“類”而得以可能。這一“類”永遠有待去完成,有待“被孕育”,它沒有人稱,甚至都不“存在”;它就是受孕者在黑暗中與之對話的那個東西。而“我是誰”這一拷問因而也事關某種比“身份”更為本源的東西,它事關人類的“存在”。

“存在”令人焦慮(Angst),海德格爾為此已然做過詳細的生存論分析。然而正如阿倫特所說的那樣,海德格爾說的這一存在焦慮來自于死亡而非誕生。在海德格爾看來,當此在意識到自身的終有一死,意識到這一極端的可能性,這一使得其本身不再可能的可能性,它就被迫面對自身赤裸裸的存在,它的“被拋”。類似的思路也被運用于他對“深度無聊”的闡述:在極度深刻的“無聊”情緒中,整個世界的意義都脫落了,此在才能真正傾聽來自虛無深淵的聲音。在這里,焦慮并不是某種需要被克服的東西,相反它是本真性的契機,因為它們使此在得以窺見那掩藏在堂皇世界之下的晦暗根據:從無名的神秘中,涌現著某種東西。類似的情況發生在藝術作品的創作、詩歌以及城邦的建立等事件中,其共同性在于,這些事件都見證著來自存在的“給予”;當然,這也發生在“生育”之中。

即使在分娩的時刻,“黑暗中的他者”也不可能被照亮;恰恰是因為分娩,黑暗隱匿了自身從而失去了被照亮的可能。因此,與一切對存在的解蔽一樣,盡管在生育中涌現著新生命,但它仍舊是神秘的。《黑客帝國》里面設想了一個能模擬現實世界的矩陣,然而這一機器卻無法孕育生命;在此,生育比建立世界還要困難,同樣也比推翻世界還要困難。解蔽(Entbergen)始終伴隨著遮蔽(Verbergen),后者甚至更為本源。在德文中,“孕育”可以被表述為“in sich bergen”,以海德格爾的方式,我們可以將“bergen”理解為“庇護”,生育可以被理解為庇護著的遮蔽(das bergende Verbergen),但同時也可以被理解為解蔽:庇護進無蔽狀態。越是有新生命的生育,這種生育本身就越是被看做是不可預思的奇跡,令人焦慮的奇跡。

人類自然地就會生育,但生育始終是一個謎。生育的神秘性與人類在生物學上的進展無關:即使人類掌握了創造有機生命的科技,人類也并不能因此而宣稱掌控這一神秘,人類只是在對它仍無所知的情況下去運用它。精神分析話語揭示出生育的創傷性,而海德格爾則將這種創傷理解為人類得以生存于其中的河谷。盡管如此,這種生存依舊是充滿張力的:將謎作為謎來對待,去向著那閉鎖之物敞開,去生活于神秘與奇跡帶來的原始焦慮之中,這些要求對于此在而言始終是難以經受的,因此,始終存在一種徹底澄清的訴求。

對這種焦慮,資本主義向我們兜售了解決方法,代孕就是其中最為典型的一種,仿佛像資本家雇傭工人那樣,上層階級的女性可以雇傭底層的女性,將生育的焦慮推到他們身上。將身體還原為工具,或者說,以生產來代替生育,這背后是一種膨脹的人類中心主義,以海德格爾的話來說,“人類中心主義”意味著對存在的遺忘,它試圖以人類的創制來取代自然的涌現。“自然”不再意味著那不斷涌現者的共同根基,而是意味著有待去操控、改造和主宰的材料。現代技術是一種如此強力的解蔽行為,勝過一切解蔽方式,它希望將一切都曝于光天化日之下。在這種技術的促逼與訂造之下,甚至人類自身都成為了某種“存料”(Bestand)。一切都難逃其它的宰治,一切都被“集置”到技術之中。以這種方式,是技術而非人類成為了這個世界的主人。可以想象,除了代孕之外,或許有朝一日資本主義也將考慮人造子宮的可行性:從他人子宮到人造子宮,人類不斷試圖清除生育所帶來的存在焦慮。技術成為了人類真正的生育方式,借助技術,一種新人類或將誕生,他們與舊人類之間不存在那種屬于舊人類的臍帶。問題在于,我們是否真的能如此順利地克服存在的焦慮,就好像我們超越了存在一樣?

三、朝向一種母性知識

精神分析和存在論哲學都將焦慮看作一種存在的本真的情動,而精神分析作為一門臨床學科,要做的不只是描述一種焦慮的本體論,而且要對焦慮進行工作。資本主義當然也在對焦慮進行工作,它承諾給人們更多的快感,如性交中的快感,更少的焦慮,如面對赤裸的他者的焦慮,資本主義將性和生育里面讓人不安的過量的匱乏的解決方案作為商品兜售給我們——它最終給我們承諾,缺失是不存在的,所有的欲望都可以得到滿足。

在傳統馬克思主義的視角,家庭是資本主義再生產的根本環節,婚姻和生育需要兩人的合作勞動(無論是傳統社會男主外女主內的模式,還是現代的雙工資模式)才能順利完成,異性戀中心主義便是以家庭為核心的生產關系的意識形態再現。于是技術進步主義者也許會想象,如果有朝一日生育可以擺脫與異性的性行為,性和生育可以完全脫離關系,那么以異性戀為核心的家庭也會解散,更多元的親密關系模式也被允許了。甚至“加速主義者”會認為這是資本主義加速毀滅自己的過程:資本主義為了創造更多的利潤自我膨脹,反而創造出了讓自身毀滅的“進步的”技術和社會制度。在這之后,精神分析所說的俄狄浦斯情結(殺父娶母的情結)或許會成為歷史,俄狄浦斯式的缺失的主體(因為與母親的亂倫結合被父親所禁止)不復存在——可以看到這種進步性的承諾內在于資本主義話語的內部,它讓人產生存在缺失可以通過某種產品(技術或社會制度)被克服的幻覺。

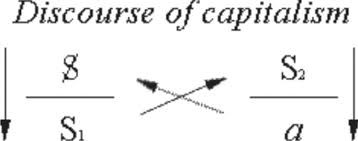

圖1 :四個位置分別代表著:代理人、他者、真理、產出。

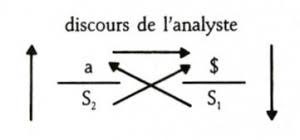

圖2

而拉康認為,精神分析話語是“資本主義的出口”(Lacan, AE520),因為精神分析話語和精神分析話語沒有任何相似之處。我們可以試圖比較拉康所畫的資本主義話語和精神分析家話語:在資本主義話語里(圖1),S/代表現代社會有著諸多不滿的(缺失)勞動者,這些不滿被數據化和算法化,被統計學的知識S2所支配著(如淘寶總是利用算法捕捉著人們的欲望),而支配著統計學知識的是隱藏的主人能指S1,最終生產出來供主體消費的就是對象a,其價值被均質化的商品,它承諾可以補完主體的缺失。

而在精神分析家話語(圖2)中,來訪者因為缺乏癥狀背后的知識而痛苦,分析家最初被來訪者假設具有某種關于自身癥狀的知識S2,這引起了主體自由言說的欲望,對象a是欲望的原因,但是經過分析之后,最終的產物不是既定的某種知識S2,而是對主體來說獨特的知識/主人能指S1,它的產出允許分析者最終將分析家作為廢物(對象a)排除出去。可以看到資本主義話語的最終目標是生產出更多可以填補缺失的商品,與此同時讓被隱藏的主人能指處于真理的位置,繼續剝削主體(被剝削來賺到的錢,來買用來“續命”的商品來繼續被剝削);而精神分析卻允許主體產出屬于他自己的主人能指S1,最終將引起欲望的客體作為廢物排除出去,而不是繼續幻想著能夠被它所滿足。

特別值得注意的是,話語圖式的右下角是“產出”(produce),前面討論到“生育”就帶有“生產”的曖昧屬性,那我們可以反過來說,生產也帶著生育的曖昧屬性嗎?在資本主義話語里,答案顯然是否定的,因為產出是被算法化的知識S2所驅動的,哪里有被寫進數據庫里的需要,哪里就有滿足它的商品,當人們在抱怨生育的痛苦被數據庫收錄的那一刻起,作為商品的代孕就已經產生。

然而,在精神分析話語里面,在被“假設知道”的分析家的支持和推動下,產出知識的是缺失的主體S/自身,產出這種知識意味著要和母體的知識體系S2和引起欲望的對象a所分離,所以這總是非常痛苦和焦慮的一個過程,難道這不讓人想起蘇格拉底著名的“產婆術”嗎?蘇格拉底并不給予無知的人現成的知識,雖然城邦里的所有人都以為他很有知識,但他卻聲稱自己一無所知,他只是一個產婆,做的只是誘發處于每個人內部讓人騷動不安的知識最終被生產(或者說被“回憶”)出來。去拜訪蘇格拉底的,也是一些“靈魂懷孕”的人,他們被處于主體內部某種他異的知識所困擾(正如在神經癥那里,他們被癥狀底下的某種東西所騷動)。雖然他們都是些無知而貧乏的人,但是蘇格拉底做的并不是要給與他們某些東西來讓他們滿足,相反,他讓貧困的人生產出一些讓他們不再需要被外部對象所滿足的東西。【1】我們甚至可以跟隨伊波利特對黑格爾的解讀【2】,認可知識和生命的等同,思想的出生便是生命的出生,那么便能將主體內部知識的生產作為一種生育:我們在痛苦和焦慮中生下了生命,雖然我們并沒有因為這個小生命感到滿足,但這個小生命卻讓我們不需要我們原來所欲望的東西。

精神分析最終并沒有消除癥狀,更沒有消除存在的缺失狀態,但它消除了缺失能通過對象來填補的幻覺。或許精神分析話語本身就是關于生育的話語,精神分析的首要倫理就是拒絕代孕,讓那些在身體或靈魂上懷孕的人,獲得一種溫尼科特所說的關于母親特有的知識,一種知道如何(know-how)與在自身內部騷動著的他者相處,并最終將它帶到世界里的母性知識。

【1】 有趣的是拉康沒有把蘇格拉底放在分析家的話語里,而是把他放到癔癥話語里,在癔癥話語那里是蘇格拉底自身“懷孕”了S1(癔癥的癥狀),迫使他人給他產出一個能解釋他癥狀的知識S2。但是當癔癥話語發生90度順時針偏轉的時候,產出就不再是現成的知識,而是新的主人能指S1。這也是在臨床中從神經癥主體到分析家主體的轉變。

【2】《Vie et prise de conscience de la vie dans la philosophie hégélienne d’Iéna》,Jean Hyppolite, Revue de Métaphysique et de Morale, T. 45, No. 1 (Janvier 1938), pp. 45-61。中譯見https://mp.weixin.qq.com/s/ZkGMRIySsU2PENkOpg5-Kw

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司