- +1

王昀:見字如面

原創 編輯部 假雜志 收錄于話題#訪談9個

《字治》 王昀編選

文字記者王昀在東北出差時拍攝收集了大量的字跡,有的來自破敗的老工業基地,有的來自熱鬧的東北集市,有的則來自于現代城市的街頭。爾后,她與姚瑤、厲致謙、周平浪合作,從她的圖片池里,每人編選了一組故事。攝影師周平浪挑選出的一組意象,可以看作一本連環畫;姚瑤嘗試以 “四張” 為單位,編輯一組組照片;厲致謙主要使用了其他人挑剩的照片,外加幾張照片的「交易」,拼湊起了這樣一組似乎是在漫游中拍攝下來的攝影集;王昀的編選線索最后呈現為從入口到出口的形式。

去年12月12日,四人來到假雜志圖書館舉行了《東北字跡》的展覽。期間,我們與王昀聊了聊這個項目。

受訪 / 王昀

采編 / 周光源

最開始拍攝這些照片就是帶著尋找東北字跡的目的開始的嗎?還是說是在后期整理中發現的這些字?

這兩種說法都沒錯。對文字記者來說,拍照的目的非常直接,就是為了留存關于現場的信息。可能是實際的細節,東西的價格、店鋪的名字、房前屋后的標語、偉人像腳下記有高度和重量的碑文;也可能是打動自己的氣氛、斑駁的光線、采訪對象的某個表情、地下散亂的煙頭。總之,照片所起的就是備忘的作用,是為了讓自己在文字整理時,能對所需的具體信息信手拈來,或是重新沉入當時的心境。

《字治》 王昀編選

《字治》 王昀編選

因為需要對城市進行理解和描述,對街頭信息的收集就漸漸成為習慣。在東北是出差,為的是書寫收縮城市,對周遭環境信息,必須隨時觀察和吸收。也許本質上還是一個文字記者,我對環境中的文字比較(甚至是過于?)敏感。所以后來和姚瑤、厲致謙、周平浪碰面時,說起東北的奇異光景,打開電腦里的這些圖,大家就發現,這里有好多有意思的字。

其實不光是這些照片。我當時還帶了專業錄音筆,帶上耳機去走,可以更敏銳地覺察沿途廢棄工廠里的金屬碰撞聲,或是在雪地里脆而軟的腳步聲。另外,我都會抽一天,前往當地圖書館的地方志室,翻閱事關地方性知識的資料,別處很難找見,有時有令人驚喜的發現,也需存照。

作為一名文字記者,如何理解你所收集的這些字?字是否也在反映一個時代的變化?

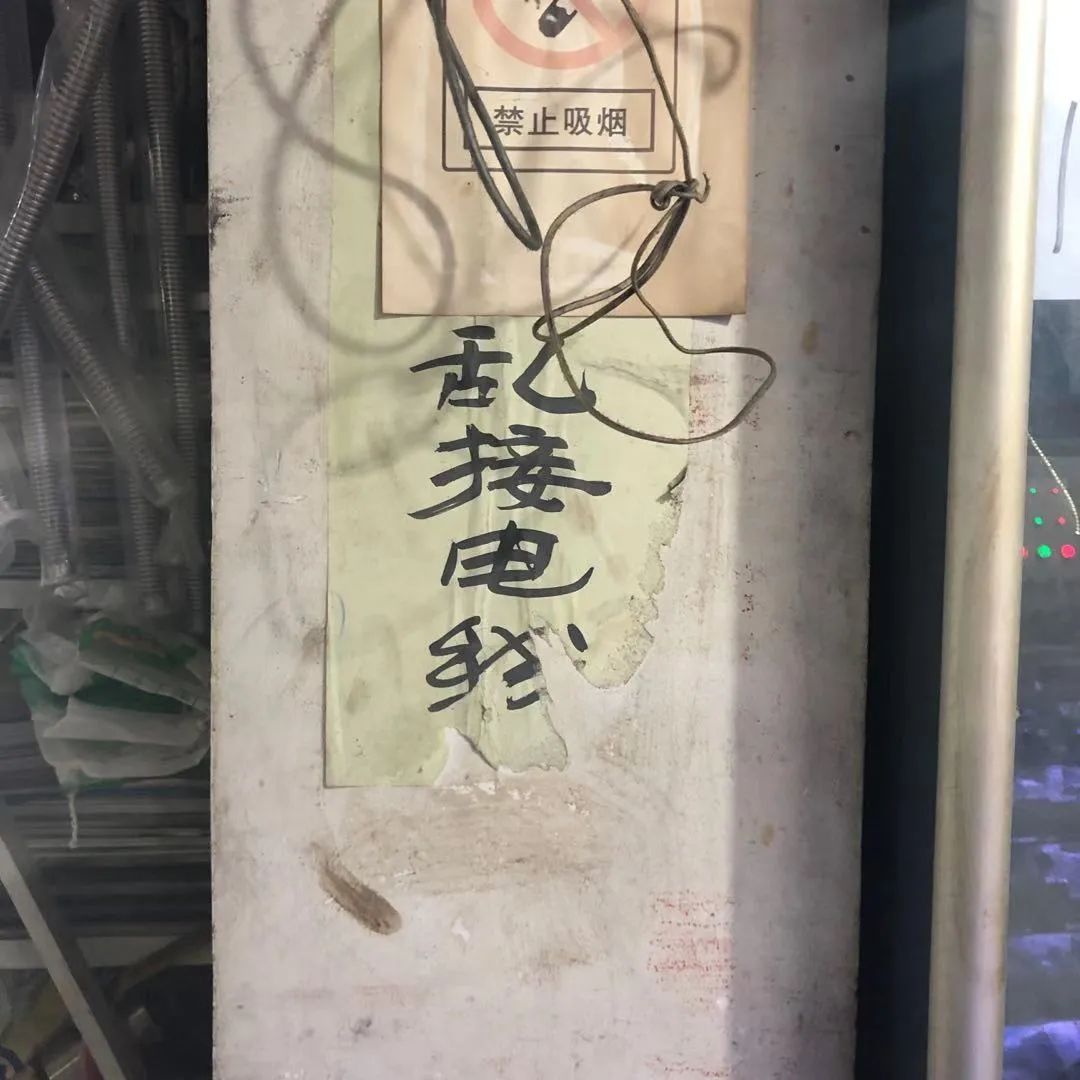

這些字是公共空間的景觀。招牌或手寫的廣告語也很有意思。比如臨街的賣酒廣告,使用軍綠色的漆,說的是打勝仗的話。商人認為這能吸引顧客,進而可以推斷,此地至今都有部隊情結。諸如此類還有很多。

廠區里的粉筆涂鴉

總之,文字的語義與所在環境并置,會成為一節完整的敘事。我后來發現,這個敘事有時顯得格外突出,它是單獨成立的,甚至無法融入我屏幕上的文字格局之中。關于時代的問題。毫無疑問,字映照的是時代本身,而變化需要在時間中找答案。

在這次的“東北字跡”展覽中,你作為字跡的收集者,分別與姚瑤、厲致謙、周平浪合作,在你的字跡庫里編選出自己的內容,最初是如何開始這個計劃的?為什么是他們三個?在進行的時候你們又進行了哪些討論?

相比與三人“分別”合作,更準確的說法,可能是四人“同時”合作。之所以是他們三個,就是因緣際會,見者有份。想想還是從頭說起。

先說厲致謙。他是設計師,工業設計出身,對中西文字體有深入研究。在2018-2019年上海雙年展的城市項目“你的地方”中,我們有兩個合作作品。一是招募到10人,用上海工業部件一條街上的物件和元素進行創作,促發人們動手思考此地的生產含義,并紀念即將面臨更新的此處,關鍵詞是手工生產;二是在松江車墩影視基地,試圖探索“真假上海”,最后通過此地抖音達人的一系列視頻,研判新媒介的景觀消費傾向是如何消解地方的,關鍵詞是傳播媒介。整個過程充實且愉快。

2018年上海雙年展城市項目“你的地方”之“Made in Beijingdonglu”

2018年上海雙年展城市項目“你的地方”之“Made in Beijingdonglu”

2018年上海雙年展城市項目“你的地方”之“你的地方在哪里”

在這些工作中,我們進入對方熟悉的領域及方法,讓自己體會另一種感受和表述的路徑。這些路徑相互嵌套在實際的城市體察中。具體說來,厲致謙熟悉工業制造的路數,喜歡市場的氛圍,他的設計工作有種金屬氣,而字模是銅的;而我專業是傳播學,養成了思考媒介本身的習慣,當然,也進行著媒體的實踐。

說回來,當時在一次“你的地方”碰頭會結束后,我與厲致謙去了印物所的搬家趴,那里正展示各種絲網印刷版畫,許多年輕人聚在一起聊天,大多是我不認得的面孔。

姚瑤就在這里出場吧。她走過來招呼我,帶我走走看看,又介紹了一些朋友,行事周到,令人如沐春風。我努力尋找話題,見到墻上一幅版畫,想起在東北一戶人家里拍下的裝飾畫,干脆拿出隨身攜帶的電腦,尋找印象中的那張圖,又翻到東北其他照片,便依次講起來。姚瑤連連用手機翻拍屏幕,并叫了一旁的厲致謙一起來看,提出能否以字跡為主題,對這些圖進行編選。

這個提議并不令人意外。姚瑤有很敏銳的觀察力—在視覺上的追求之外,也關切真實的人間。她2018年5月在衡山和集組織的字體觀察學會展覽的沙龍對話,正是我休產假之前最后參加的活動。當時現場展映了厲致謙與聲音藝術家殷漪合作的短片,是城市聲景與字符的結合,也給我留下了深刻印象。

某種程度上,姚瑤在印物所的這個提議,正是接續衡山和集的前情。而作為多年組織字體漫游、把字作為設計對象和城市媒介的設計師,厲致謙對從東北漫游而來的這些字跡,自然也很感興趣。另外,如前所述,在與厲致謙的合作中,我所體會到的生產、工業、金屬等關鍵詞,也正契合東北的某種氣場。

至于周平浪,與我是很好的搭檔和伙伴,敏感細膩,冰雪聰明,會對重要的事上心。我所去過的東北,大部分也是他所去過的。我直接把這個編排東北城市字跡的邀請發給了他,想看他會做出怎樣的圖景。而且,他當時正好腳腕骨折,沒法出門拍攝,我算是撿到了這個檔期。

我挑出了所有東北字跡的圖片,也包括自己回老家隨手拍的一些,放在網盤里,給大家去挑。有了這個計劃,我接下來探訪撫順,便又著意多拍了一些字,一起加進圖片池。四人拉了一個微信群,約定了何時交初步成果等細節。

如果我記得不差,大概先在衡山坊美食圖書館碰過頭,過了一下各人初步挑的電子版,交流各自的想法。姚瑤和周平浪是攝影專業,厲致謙是設計師,他們視覺工作者,先把能看的圖選出來,然后打星或做標記。我就沒有這個工作方法。后來又約在澎湃新聞的咖啡廳,那時我已打印了各人初步挑出的圖。四人分別按照自己的邏輯,在桌上、墻上、沙發上、地板上把圖排了出來。有相熟的朋友、同事經過,也與我們一起反復看,聊自己對圖片、編排、字跡以及東北的看法。

一起編選照片

大家都覺得周平浪排出的故事有意思,照片變成了電影場景。周平浪則稱贊姚瑤的編排好看,巧妙地做了分類。厲致謙初始是以圖片色調為序,后來經過調整,更突出字本身,讓人感覺停滯的工業中仍有粗野氣。每人具體編輯思路,還是來看各自的手記,我這里便不贅述。

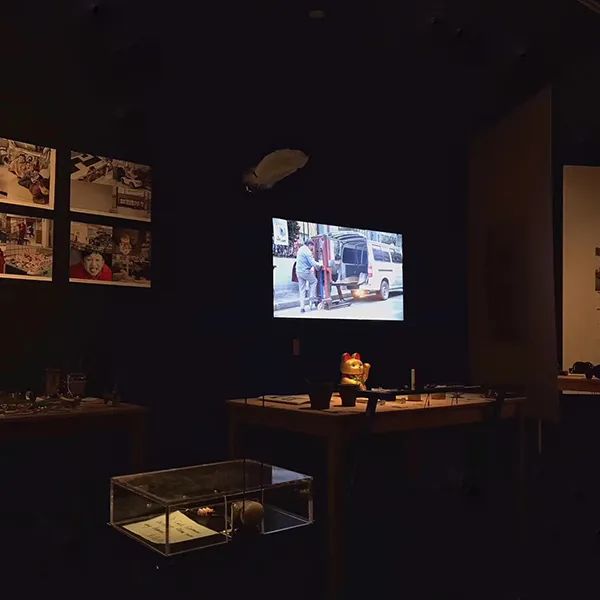

周平浪《九重天》展覽現場

厲致謙《撒么撒么》展覽現場

我自覺不擅長視覺敘事,不敢強占那些被專業人士挑到的、還算有美感的圖,只求用剩下的圖做道場。最后竟然用同一思路分別編出兩組,一組體現男女關系,一組則是現在的“字治”。從攝影的角度看,也許有嫌著相,是文字的思路,但作為非視覺專業人士,也是盡力了。

姚瑤《四張》展覽現場

最后,我們各自把確定的編選方案貼在咖啡館的墻上。為了計劃中的小冊子,我又把這些圖打成照片,貼在本子上再看效果。這也是姚瑤的建議。在姚瑤家里,我與周平浪、姚瑤把一個本子貼到完全合不上。我注意到,她家有一面大大的白墻,正是選圖所用。貼在墻上,貼在本子上,也許有些傳統,我卻覺得是正道。

以上是整個項目的過程。讓我印象深刻的是,周平浪說到,自己在學習攝影時,曾被老師傅教導,不要拍字。大概是這樣過于直接,不走視覺的邏輯。這次恰恰是反過來,也有耐人尋味之處。

而我與攝影記者一起干活時,也常覺得某些符號或意境有趣,但當喊人來拍時,往往是攝影記者看了一下,就說視覺上不成立。由這個項目,我在想,被視覺框架所遮蔽的那些內容,對城市生活未必不重要,所幸我們可以重新捕捉和勾連,哪怕是只從文獻層面認可其價值。

至于其他二位的收獲,我這里只能簡單說下。即使沒去過東北,但通過對這些(也許是不帶情緒的)視覺片斷的組合,姚瑤也能表達自身對東北的想象。或許可稱作一種集合編圖的嘗試。而厲致謙準備把自己在路上拍的、包括字跡在內的圖,好好做個編排。這次算是積累經驗。我們也提到,東北的冊子會是一個范例,未來對其他地方的字,也可以做這一類的編選呈現。

我們在這里既談到了字,也說到了圖像。因為當你拍攝下來的時候,畫面中就不單純的只是字,也會攝入相關的環境背景等,也正如你們在編排的時候,也必然會考慮視覺元素,那么你是如何理解字與環境這樣的關系?

這個前面說到了一點兒。我們說,人在改變環境,環境也在塑造人。又說,字如其人。所以它們一定是相互映照的。

如前所述,很多時候拿出手機拍照,是希望記錄周遭環境的特征,而并非因為場景里的字。而在后期整理時,發現畫面里還有一些模糊的文字,正是體現當地心理狀態的蛛絲馬跡。或許,對文字的讀解,可以讓觀者的視線和思路在畫面停留更多時間,同時深入理解拍照時所處的環境。

公共空間里的字,本身就是一種環境元素。以店招為例,借用厲致謙做分享時的總結,在使用何種字體之外,還需要考慮材料和工藝,以及制作和安裝。

材料方面,店招經常就地取材,相當于直接反映出環境信息。比如,若是工業城市,在鄰近廠區的地方,年頭較久的小店的招牌,或是老小區的告示牌,多采用鋼板;而在林業城市,靠近林區的小鎮,能看到大堆木頭,集市擺攤者也用木板寫價格。

集市擺攤者用木板寫價格

又比如制作和安裝。人們刻板印象中,因為太冷,東北除了個別大城市之外,夜生活不太豐富。但在我所去到的吉林延邊龍井縣,對韓國為主的海外勞務輸出規模頗大,相當于把在海外賺的錢拿回來花,因此民眾消費力極強,商業街上有很多KTV,店招用的是豎起的、雙面的霓虹燈。這正是業態集聚、爭奪消費者的表征。令人想起上海的南京路。但不同的是,主色調是大片的紅綠閃爍,就像山林里有艷麗的花,是這個民族綿延至今的傳統審美。

燈紅酒綠的KTV招牌

城市空間中也有許多手寫的字。這些字的形態,暗含著寫字者的文化身份,以及對待潛在觀者的態度。用鍵盤寫字還不到三十年,寫得一筆好字,曾經意味著可以寫黑板報,占據文化高地。如今一筆一劃寫下的毛筆字,出現在街邊的剃頭攤上。可以想像,這個給人剃頭的人和找他剃頭的人都老了,但剃頭的人對待顧客還是尊重的。

街邊的剃頭攤上,一筆一畫寫下的毛筆字

有時,手寫的字是像孩子一樣的自言自語。比如,廢棄小賣部的門上,有人用油漆寫了“小貓的家”,原來的人走了,這里成為小動物遮風避雨的所在,想必寫字時心情是溫柔的;在早已停工的紡織車間外墻上,有人用白粉寫下大大的“鐵血”二字,大概是在激勵著自己。看這些字的時候,就像在與這里的人對話。

廢棄門上寫的“小貓的家”

早已停工的紡織車間外墻上,有人用白粉寫下大大的“鐵血”二字

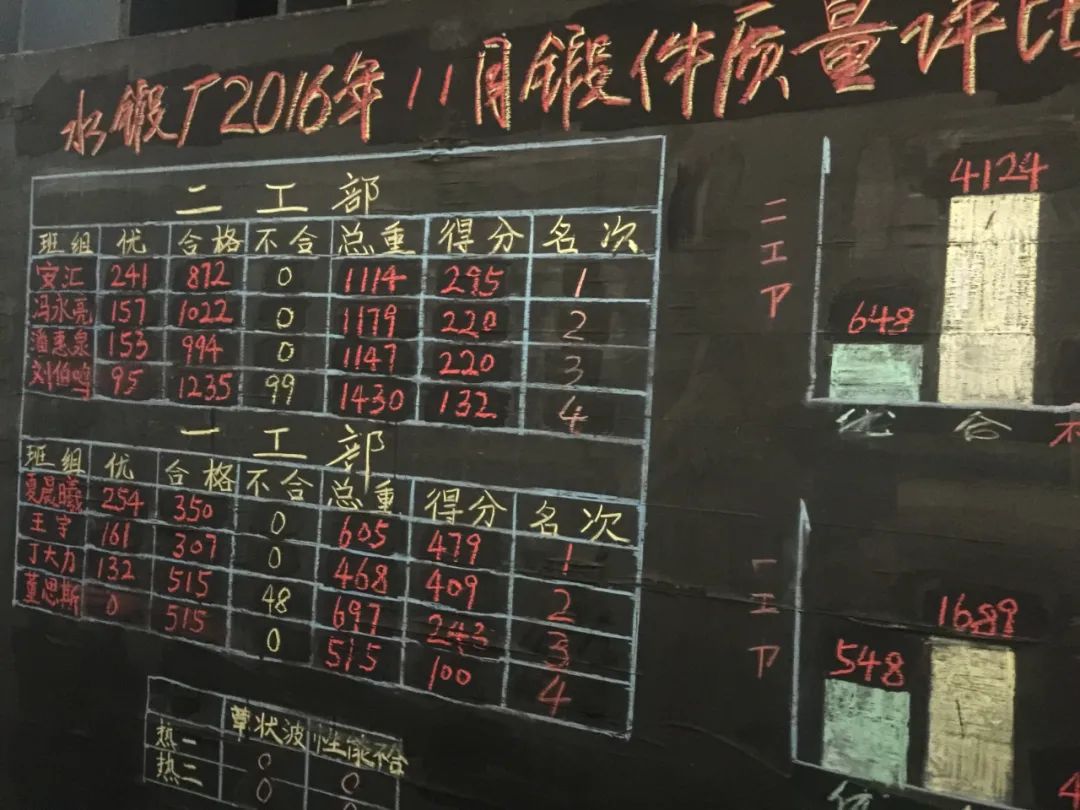

字的內容也與環境有關。比如,工廠里一般實行數目字管理,時間、溫度、數量等,不許出差錯。比如,我看到,工廠車間的黑板上,會現場記錄每個小組的成品、廢品等數量,這無疑也是在小組之間進行競賽。整個工廠內,也貼著許多包含數字的安全準則。這可以看作是工人文化的面向之一。實際上,我在上海楊浦的工人新村周圍看到,墻上關注健康的標語,同樣著眼于數字——雖然工廠早已沒有了,但長期生活在這里的人,仍把身體當作可精確管理的機器。而這種數目字管理,內化為大家都喜聞樂見的表達形式,也是由廠區、工人社區的環境促成的。

工廠車間的黑板

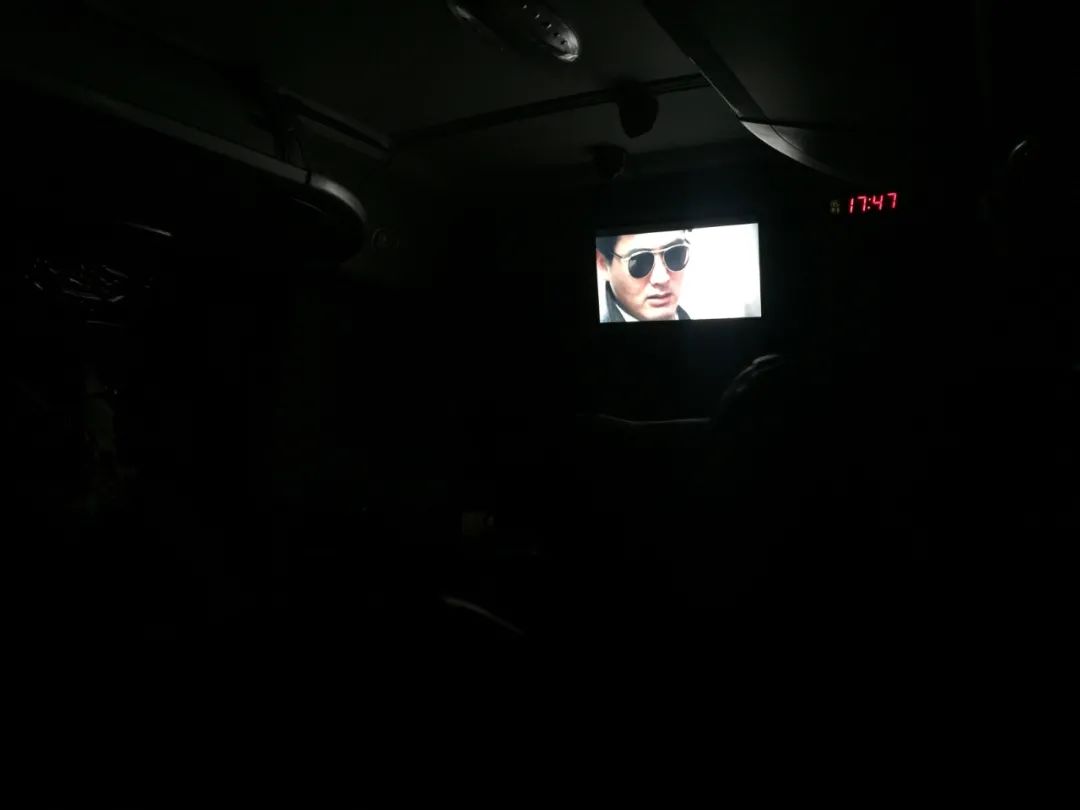

也許前面講了太多腦補的東西。我還想到更直接的例子,體現環境與字的關系。比如,來往于東北城市的鐵路班次少,不如公路方便。我坐在大巴上,窗外轉瞬即暗。駕駛員頭上屏幕里放著港片,下方即是正確的時間。明明不到六點,是傍晚而已。紅色的數字卻在漆黑的夜里鮮明無比。這就是東北的環境了——在中國的南方,大巴上的17:47,不會有這樣的視覺效果。

大巴上的17:47

近些年在所謂的文化圈卻出現了一個有趣的現象,即“東北文藝復興”,那么,作為一名東北人,如何看待這一現象?

如果指的是青年寫作者,我覺得是,東北是工業化先驅,一批生長于東北大城市之中,普遍比同齡人更早享受工業化成果、見識人性與體制矛盾的孩子,逐漸長大或是成熟了,到了出代表作的時候。而這些人體會最深的就是家鄉的人和事。但整個東北還有許多被忽略的、有故事的角落。那里比較缺少有能力講故事的人。

如果說的是唱歌、喜劇表演,這是更為市場化的部分。固然東北人有來自二人轉的幽默或表演的天賦,以及方言接近普通話的優勢,但更重要的一點是,這些東北歌手和笑星得以走紅,都是在京滬廣深杭的大舞臺上。而在九十年代初,甚至二十一世紀的頭十年,大連電視臺都直接參與制作了許多部家喻戶曉的電視劇。東北人是最初闖到東北的人,哪里有施展能力的地方,就流動到哪里。如今也是一樣。

順便推薦一下,大連有中國最好的后搖惘聞樂隊。

之后是否還會繼續收集東北字?或者是否會關注到其他地方的字?通過這次的項目,你最大的感受是什么?以及你期望觀眾得到怎樣的反饋?

關于東北的字,過年回家時總會隨手拍一些。但可能也不會像之前那樣勤回。因為奶奶今年剛過世,我由此對故土生出一種割裂感。那種能帶來慰藉的親人的氣息,和幼時熟悉的、如今時常為之傷感的一條條街道,都已無從追尋。我的憑吊追緬,終究只是記憶變形。我不忍回頭直視如今庸俗的現實。而對其他地方,包括自己所定居的上海,冷眼旁觀的意味更重,雖然書寫還是得進入和共情,但頂多算是了解得通透,不會有許多連心的熱切。

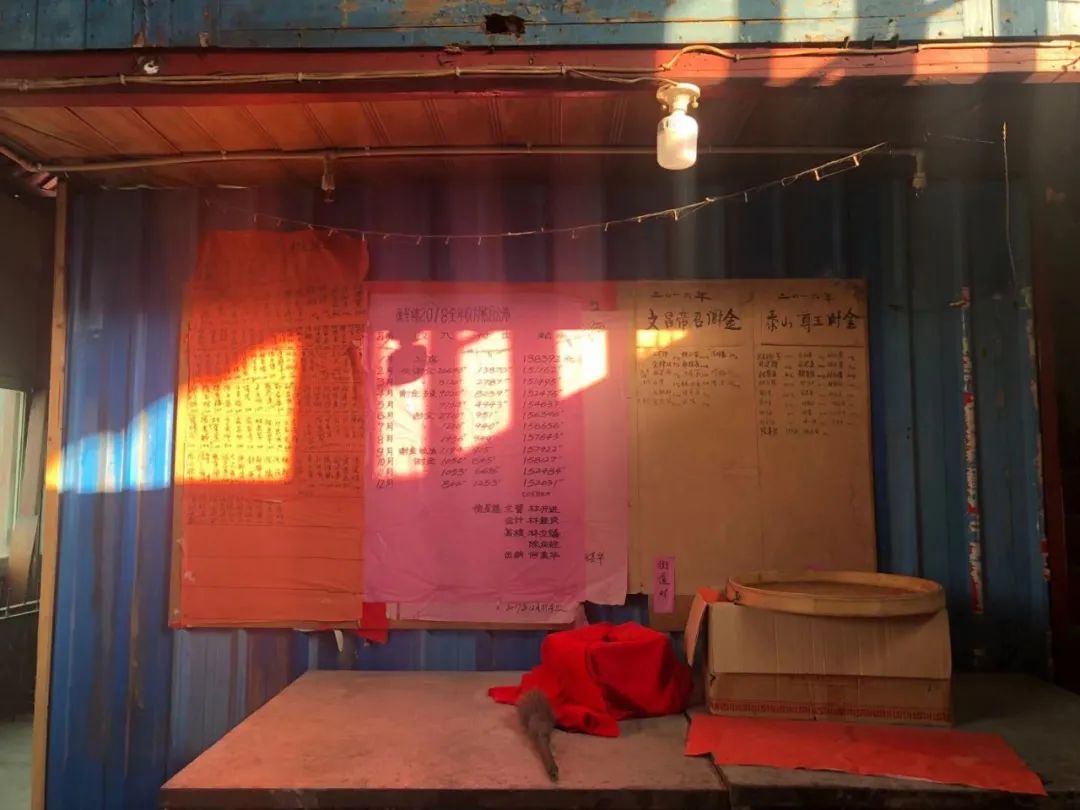

有些說遠了。其他地方就要看是否還有去出差之類的契機。冷眼旁觀往往是一種好的觀察態度。因為是把這當作收集信息的方法,之前出差到其他地方,也會把一些字拍下來。比如在四川木里,長途大巴窗外的山上就是標語大字,還是漢藏雙語。又比如福建嵩口,祠堂貼著捐贈人名單,紅紙黑字,工工整整。

四川木里,長途大巴窗外的標語大字

福建嵩口,祠堂上貼的捐贈人名單

而上海街頭的字,拍下來的就更多了。這是一個層次豐富的城市。街頭也總會遇到許多自成景觀的字,不必腦補太多所指,僅僅就是美而已。

在上海拍攝的字

實際上,在取景的一瞬間,也會本能地希望構圖好些。追求美應該是本能和天性吧。但如果抱著拍好照片的心態去掃街,我想大概就無法發現這些有趣的細節信息了。這應該就是最大的感受。

希望觀者能了解人所不知的東北,也可以對這些圖重新排列組合,生產自己對東北的視覺敘事。

關于作者

王昀,生于遼寧省大連市,畢業于復旦大學新聞學院。曾長期從事紙媒工作,目前關注城市研究和實踐。

原標題:《王昀:見字如面》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司